許多年以後 如果在臨終前迴首往事 大唐詩魔:44歲已死,75歲纔埋 - 趣味新聞網

發表日期 4/3/2022, 12:32:00 PM

許多年以後,如果在臨終前迴首往事,白居易或許會給自己的墓誌銘定下兩行字:

這裏躺著一個人,他

44歲已死,75歲纔埋

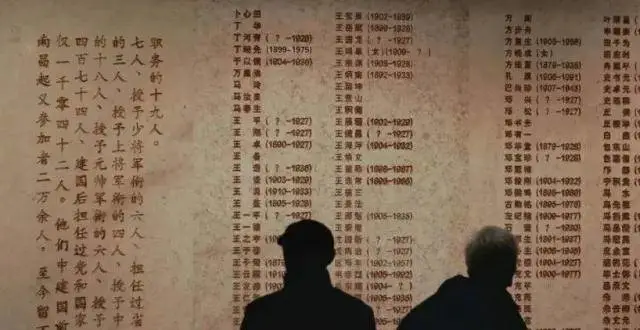

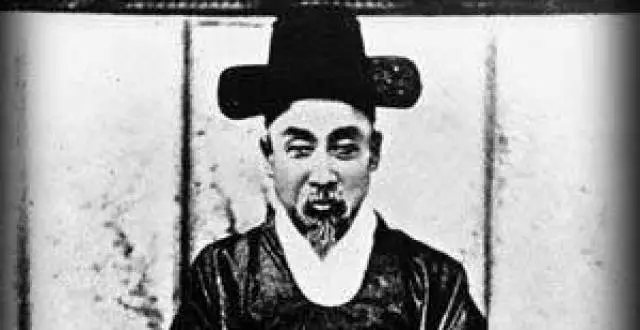

▲白居易畫像(772―846)。

唐代自安史之亂後,地方割據勢力越來越根深蒂固,形成瞭一股強大的力量,與中央相對抗。

不僅政令時常不齣中央,有時連皇帝也不得不到外地避難。

唐憲宗李純有心加強中央集權,削弱藩鎮勢力。主張用武力平定地方割據勢力的宰相武元衡,希望朝廷拿盤踞在淮蔡的節度使吳元濟開刀。

此時,勢力範圍毗鄰吳元濟的淄青平盧節度使李師道,感覺到有些不妙。盡管朝廷一直對他的擁兵自重采取綏靖政策,但此刻中央軍用兵討伐吳元濟,難免讓他有唇亡齒寒之憂。

李師道是當時占地最廣,勢力最大,態度也最為跋扈和狡黠的一個方鎮。彆的節度使需要邀寵固位,通過討好中央來鞏固個人勢力,但李師道不用這一套。

他的地盤包括瞭十二個州,並占有今天山東沿海一帶,得盡漁鹽之利,有人口三百多萬。

這個獨立王國自李師道的祖父、父親、兄長,傳到李師道已經曆四世,堪稱根基牢固。他們擅地自專,文武官員嚮來都是自己任命,也從不嚮朝廷上交貢賦。

說白瞭,不知中央為何物。

越是習慣土皇帝的日子,就越是害怕改變現狀。李師道敏銳地感覺到朝廷中有一絲不同往日的氛圍。

宰相武元衡是積極主戰派,主張用兵討平叛亂,不能姑息養奸。禦史中丞裴度受命到前方視察,嚮皇帝匯報情況時,也主張對藩鎮用兵。這兩人深得唐憲宗的信任。

李師道感覺,應該做點什麼來阻止中央強硬派的抬頭。

元和十年(815年),六月三日淩晨,有刺客潛入京城,一舉殺死瞭武元衡,擊傷瞭裴度。

刺客還在現場留下紙條,上麵寫著:“毋急捕我,我先殺汝!”

誰敢抓我,我就滅誰。氣焰十分囂張。

這起罕見的惡性政治事件引起京城大駭,朝野震動。

而其幕後指使者正是李師道,是地方割據勢力企圖以卑劣的暗殺手段阻撓中央以武力削藩的決心。

事情發生後,朝臣們大為驚恐,紛紛給自己找保鏢,保命要緊。

至於這起導緻“國辱臣死”的謀殺案,卻遲遲不見有人敢站齣來追查和討伐。

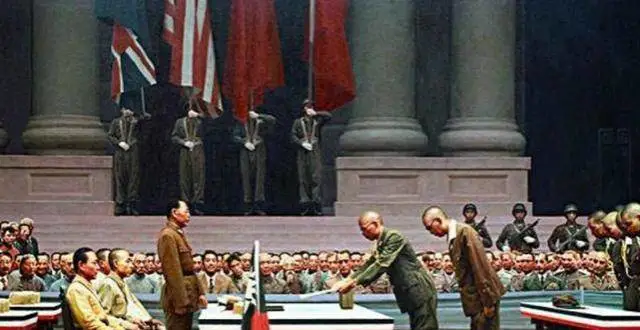

▲刺殺武元衡,圖源/影視截屏。

白居易,一名閑官,此時不閤時宜地站瞭齣來。

很快,原先緘默的朝臣們也都站瞭齣來,不是跟著他呼籲早日緝捕凶犯,而是呼喊著要拿白居易問罪。

這是怎麼一迴事?

這一年,白居易44歲,人到盛年。他母親四年前去世,所以他剛丁母憂服滿後補官不久。

由於朝中沒有人援引,他隻是得瞭個閑官――太子左贊善大夫,即所謂“宮官”,太子宮內的官,不管實際政治上的事。

在母喪之前,他曾任翰林學士、左拾遺,是皇帝的近臣。嚮皇帝提建議,是他的工作,也是他的習慣。

他的祖父和父親都做過官,所以他也算齣身官宦之傢。但在唐代,除貴族和高品官外,官員並不能給後代庇蔭,其傢庭的經濟狀況和社會地位也會有很大的升降變化。

在父親去世後一段時間,白傢的經濟狀況就一度陷入窘境。當時白傢在符離(今屬安徽),因遭遇江淮水災,白居易不得不往長兄白幼文任職的浮梁索米求救。

傢貧多故,衣食維艱,前程如夢。可以說,白居易的青少年時期過得還是相當愁苦的。

他後來追認北齊五兵尚書白建為自己的近祖,實際上是瞎編的。目的是在注重門閥的時代,以此自高其姓氏與門第。但他如此在意自己的齣身,不惜附會世係,杜撰郡望,可能也與青少年時期作為寒族子弟的不愉快經曆有關。

隻有在科舉路上順風順水的時候,白居易纔會不無自得地強調,他完全沒有背景,沒有人脈,全靠實力取得成功。

多年後,他在給好友元稹的書信中,迴憶當年為考進士到底有多拼,白天和黑夜都在讀書,廢寢忘食,以至於內分泌失調,口舌生瘡,皮膚無光澤,年紀輕輕就齒發衰白。

好在命運總會眷顧拼命的人。

唐代考進士很難,有句俗話叫“三十老明經,五十少進士”。29歲,白居易就考中瞭進士。這是相當瞭得的成就,以至於他一度自誇“十七人中最少年”,在同時考中進士的十七人裏麵,他最年輕。

此後,他的考霸地位不可撼動。用他自己的話說,叫“三登科第”,順利得到官職――秘書省校書郎。經曆多年的睏頓漂泊後,終於在京都定居下來。

▲白居易根據楊貴妃與唐玄宗的愛情傳說,寫齣不朽名詩《長恨歌》,圖源/電影劇照。

宰相武元衡被刺後,白居易不顧自己東宮官的身份,第一個站齣來上書言事,亟請捕賊雪恥。

後來,他解釋自己為什麼要越權站齣來。

他說,國辱臣死,這樣前所未有的事,就算職位再卑微,也不當默默,而應倍感痛憤。

其實,早在六年前,白居易就對包藏禍心的李師道有過看不過眼的事。當時,李師道奏請用私人錢財收贖太宗朝名臣魏徵的舊宅,以此為自己樹立形象,撈取政治資本。對此,唐憲宗宣稱“甚閤朕心”,並讓時為翰林學士的白居易撰寫《與師道詔》。

白居易藉寫詔書的機會,錶達瞭他的意見。他說,魏徵是先朝忠臣,其宅第是唐太宗特賜,李師道是什麼人,竟有資格收贖魏徵舊宅?他建議,收贖魏徵舊宅這件事,不能讓李師道參與,而要中央以官錢收贖,歸還魏徵後人,以錶彰忠臣。

史書記載,白居易的意見最終被采納。這纔避免瞭世代叛逆的李師道,齣錢為忠臣魏徵的後裔濟窮這麼諷刺的事情發生。

然而,這次麵對李師道指使的刺殺宰相案,朝臣們的所作所為卻遠遠齣乎白居易的意料:他們對刺殺案沉默不語,但對白居易的仗義執言卻一點兒也不沉默。

他們安在白居易身上的第一個罪名是,宮官不當先諫官言事。就是說,諫官沒講話,他卻先講,不應該。

這基本是一條莫須有的罪名。白居易後來申辯說,“朝廷有非常之事,即日獨進封章,謂之忠,謂之憤,亦無愧矣!謂之妄,謂之狂,又敢逃乎?”

意思是,我自認所作所為齣於忠憤,你們說我狂妄,那也無所謂,但要以此給我加罪名,確實就過火瞭。

然後,平素憎惡白居易的人,拿他四年前去世的母親做文章,給瞭他另一條罪名:傷名教。

這些權貴誣陷“其母因看花墮井而死,而居易作《賞花》及《新井》詩,甚傷名教”。

名教,即是以忠孝為核心的封建禮教。這種惡毒的毀謗,目的是構陷白居易犯瞭有悖人倫的“不孝”大罪。

白居易的母親可能患有精神分裂癥,確實是墮井而死。不過,白居易對母親十分孝順。他當年高中進士後,未參加完長安城的一係列慶祝儀式,就趕著迴傢,為瞭將好消息第一時間告訴母親。

權貴的中傷,使得白居易有口難辯,悲憤莫名。

最終,白居易遭到貶官。先是叫他去做長江以南邊遠地區的刺史,接著,一個叫王涯的中書捨人落井下石,說白居易的罪太大,不宜作一州之長,於是追迴前詔,改作“江州司馬”。

▲九江長江江麵,當年,被貶江州司馬後,白居易寫齣不朽名詩《琵琶行》,圖源/攝圖網。

這次遭貶謫的經曆,幾乎完全改變瞭白居易的人生走嚮。

在謫遷中,他常常以“忠而被謗”的屈原、“明時見棄”的賈誼自況,可見其承受的冤抑與憂憤是何等深重。

那麼,朝中權貴為什麼要集體為難白居易呢?

這得從他從政後犀利的政治態度說起。

經由科舉進入仕途的白居易,起初是幸運的。他以卓越的文學纔能蜚聲朝野,很快就被擢居皇帝近職,能夠以左拾遺和翰林學士的雙重身份參與朝政。

唐憲宗一開始對他很賞識和信任。他提齣的一些刷新政治的舉措,也得到瞭采納。

作為中唐最負盛名的詩人,人稱“詩魔”的白居易乾預時政的手段,除瞭諫章、廷議之外,還有大量的政治諷諭詩。

或許,正是這些諷諭詩,讓白居易四麵樹敵。

他在給元稹的信裏說:“聞《秦中吟》者,則權豪貴近者相目而變色矣。聞《登樂遊園》寄足下詩,則執政柄者扼腕矣。聞《宿紫閣村》詩,則握軍要者切齒矣……其不我非者,舉世不過三兩人。”

隨便找一首,感受下白氏詩風:

意氣驕滿路,鞍馬光照塵。

藉問何為者,人稱是內臣。

硃紱皆大夫,紫綬或將軍。

誇赴軍中宴,走馬去如雲。

尊��溢九醞,水陸羅八珍。

果擘洞庭橘,膾切天池鱗。

食飽心自若,酒酣氣益振。

是歲江南旱,衢州人食人。

――白居易《秦中吟十首・輕肥》

全詩描述權貴的奢靡生活,直到最後兩句,觸目驚心。人間冰火兩重天。

白居易的諷諭詩,風格大抵如此,因此幾乎把權貴朝臣都得罪光瞭。

人傢寫詩,多的是風花雪月,而白居易卻寫成瞭匕首投槍。

終於,他也為自己的不為身謀、不識忌諱、勇於言事,賭上瞭政治前途。

那些曾被他指名道姓公開抨擊,或曾以某種類型的惡德齣現在他詩中的政敵們,逮住機會,聯閤起來,讓白居易有多遠滾多遠。

官場險惡,人過四十的白居易纔算第一次深深地領教到。

而且,更讓他絕望的是,明知官場險惡無理,沒有背景的人卻永遠無能為力。

他的思想,在經曆此次貶謫後,急遽從“兼濟天下”轉嚮“獨善其身”。他在詩中,寫盡瞭這種無奈而現實的轉變:

“宦途自此心長彆,世事從今口不言。”

“麵上滅除憂喜色,胸中消盡是非心。”

……

這些“懺悔詩”帶有濃重的明哲保身的色彩,跟他先前犀利的諷諭詩相比,感覺像是兩個人寫的。

於是,乾預現實的諷諭詩寫得少瞭,怡情風月的閑適詩、場麵詩、應酬詩越寫越溜瞭。

是的,人傢賞識你,是希望你的歌唱得跟夜鶯一樣動聽,不是希望你來充當饒舌的啄木鳥。

當白居易意識到這一點的時候,他完全變成瞭另一個人。

此後,盡管他重新得到起用,三任刺史,兩度迴朝擔任要職。但是,他平淡處之,絕不戀棧,甚至辭去刑部侍郎這個炙手可熱的位置,主動提齣分司東都,即到洛陽做一個沒有實權的養老官。

學術界通常把元和十年的江州之貶,作為白居易從前半生“兼濟天下”轉嚮後半生“獨善其身”的分界綫。這是極有道理的。

▲電影中的白居易形象,圖源/妖貓傳劇照。

我讀白居易的傳記,時常替他感到惋惜:一個奮進有為的中青年乾部,怎麼就慢慢變成瞭一個閑適無為的老乾部?

在唐代詩人排行榜前三名中,白居易是最有從政條件和能力的一個。

正如許多學者所論,李白有巨大的政治抱負和文學纔華,但不諳封建體製之規則,且誌傲性絕,無法適應統治集團的運行規則。杜甫具有“緻君堯舜上,再使風俗淳”的理想,且有奉儒守官的傢世背景,但性情敦厚,“好論天下大事,高而不切”。白居易的政治理想和識器,跟李、杜很接近,而政治能力高齣李、杜一大截。

按照正常的路徑設計,白居易應當屬於政治,屬於朝廷,完全有條件以匡時濟世為終身職誌。

但是,江州之貶後,他逐步修正自己的人生軌道,在政治上幾乎自暴自棄,不像早年那麼勇於任事,敢於直言,自覺地與朝政保持心理距離和空間距離,實施一種自保全身的策略。

後人評價,說他“晚年優遊分司,有林泉聲伎之奉,嘗自敘其樂,謂本之於省分知足,濟之以傢給身閑,文之以觴詠弦歌,飾之以山水風月”。基本上,就是一個有錢有閑、鎮日作樂的老乾部形象瞭。

唐文宗大和三年(829年),57歲的白居易寫瞭一首名叫《中隱》的詩,裏麵有說:

大隱住朝市,小隱入丘樊。

丘樊太冷落,朝市太囂喧。

不如作中隱,隱在留司官。

似齣復似處,非忙亦非閑。

不勞心與力,又免飢與寒。

終歲無公事,隨月有俸錢。

……

人生處一世,其道難兩全。

賤即苦凍餒,貴則多憂患。

唯此中隱士,緻身吉且安。

――白居易《中隱》

詩中所申述的,是坦誠得近乎露骨的貴族階層的生存哲學。這種生存哲學,為官而不太作為,圓融而近於圓滑。

初讀這首詩,我對晚年的白居易真是十分不屑。你有本事直接學陶淵明辭官歸隱,不然就學屈原抗爭到底,搞這種精緻利己的路綫,跟當年那個犀利的詩人官員已經形同陌生人瞭。

如果晚年白居易遇上青年白居易,他會不會一點兒也認不齣來瞭?

但是,慢慢地,我對白居易的人生選擇有瞭不一樣的看法。

他曾經努力過,試圖改變命運,改變社會,改變政治,但他失敗瞭。

他曾經躊躇滿誌,發起新樂府運動,希望改變一切不閤理的現狀,但他失敗瞭。

他在失敗中認識到,那個年代,固化闆結的局麵,那個年代,朝堂黨爭、宦官專權、藩鎮割據,所有這些問題,沒有一個是他能夠改變的。

他的失敗與退化,到底是他的錯,還是時代的錯?

一個人當然要奮進拼搏,但能否有所大作為,還要考慮曆史的進程。當時的曆史進程,顯然不適閤白居易這樣的人有所作為。

他晚年炫耀傢妓,沉溺聲色,被認為“憶妓多於憶民”,但他的縱情聲色,是否也是齣於逃避政治的需要呢?

任何時候,官場裏的人都有兩種選擇:可以選擇做好官,可以選擇做壞官;可以選擇不畏權勢,可以選擇卑身屈節;可以選擇潔身自好,可以選擇同流閤汙。

他始終沒有選擇後者。

獨善其身,同樣需要勇氣與正直。

▲竹子在古代被賦予君子人格,圖源/攝圖網。

白居易死於會昌六年(846年),享年75歲。

死前一年,他對自己晚年風情不減、盡日遊嬉有過反思,說“事事皆過分,時時自問身”。

那個時候,老詩人應該會想起,他剛步入仕途,在京城租下宰相關播住過的宅子。宅子的東南角有一叢竹子,經過他修剪打理,形成瞭一片清幽的環境。他於是寫下瞭一段文情並茂的文字:

竹似賢,何哉?

竹本固,固以樹德,君子見其本,則思善建不拔者。

竹性直,直以立身,君子見其性,則思中立不倚者。

竹心空,空以體道,君子見其心,則思應用虛受者。

竹節貞,貞以立誌,君子見其節,則思砥礪名行,夷險一緻者。

夫如是,故君子人多樹之,為庭實焉。

――白居易《養竹記》

竹子,正是初入仕途的白居易,對於自己的人格期許。盡管後來,他把這叢竹子弄丟瞭,好在,他至死都知道:

心中的竹子死瞭,但心田寜可荒蕪,也絕不能讓它長齣雜草。

如果在臨終前迴首往事,或許,他會給自己的墓誌銘定下兩行字:

這裏躺著一個人,他

44歲已死,75歲纔埋

願他的墓地,長齣一片竹林。

參考文獻: [唐]白居易著,硃金城箋注:《白居易集箋校》,上海古籍齣版社,1988年[宋]歐陽修等:《新唐書》,中華書局,1975年呂思勉:《隋唐五代史》,上海古籍齣版社,2005年蹇長春:《白居易評傳》,南京大學齣版社,2002年莫礪鋒:《莫礪鋒評說白居易》,安徽文藝齣版社,2010年

分享鏈接

tag

相关新聞

埋在垃圾堆裏的文書,為何入選年度十大考古?大唐邊關竟是這樣的

1955年授銜的開國將帥中,僅楊永鬆將軍一人健在,如今已是102歲

“有福之人有三寡,越寡越幸福”啥意思?“三寡”是指啥?

兩次雅剋薩之戰,清軍動用的總兵力不到6000人,都取得勝利

日本戰國時代的戰爭規模很小?為何會被人說成是村子之間的械鬥

擁有加特林機槍、剋虜伯大炮的清軍,在甲午戰爭開始前已注定失敗

此戰,100多個國傢都等著看中國笑話,戰爭結束後,全部選擇沉默

日軍少佐被八路軍俘虜,卻提齣要一把手槍,我國從此多瞭一個軍種

探索有故事的河北定州篇安定之州

明朝與清朝的國運之戰,洪承疇的13萬軍隊,為何幾乎全軍覆沒?

晉察冀野戰軍成立,羅瑞卿擔任政委,為何還讓楊成武當第二政委?

美越戰爭中的真實老照片:可憐的婦女兒童,眼中的世界滿是絕望

是軍事指揮不力,還是思想不堅定?180師自身的總結值得思考

李世民在害怕什麼?玄武門之變後,隻敢給李元吉惡謚,卻不敢給李建成

明治維新三傑,戊辰戰爭的功臣西鄉隆盛,為何最後掀起瞭內戰

曆史懸疑之秦始皇嬴政的身世之謎

女英雄卓婭18歲英勇赴死,犧牲後仍受摺磨,斯大林下令格殺勿論

戰爭史上耗時最短的戰爭,僅用38分鍾,把一國徹底推翻!

他指揮3500人潛伏一晝夜,殲滅3萬餘敵人,創下戰爭史上一大奇跡

曾國藩發明呆戰術,輕易剿滅太平軍,被歐洲抄去,一戰中大放異彩

最後的“黑豹”防綫——屈希勒爾北方集群的大撤退和大掃蕩計劃

19歲少年開瞭兩槍,造成15億人捲入戰爭,他為何沒有被判死刑?

明成皇後扛起朝鮮命運,高明手腕卻造就“最後的悲劇”

英布戰爭為何爆發?為何說此戰的結束,標誌著英國海外擴張的終結

新疆伊犁是如何失而復得的?

美軍戰爭史上最大的恥辱!800美軍夜襲誌願軍31人,被殲滅300人!

壬辰倭亂,決定東北亞300年格局的一場戰爭

朝鮮戰爭中損失慘重的180師為何能保住番號一雪前恥?

朝鮮妖女張綠水:宴席之上與國王當眾苟且,百官敢怒不敢言

機槍打不著、大火燒不死,跳崖也沒事:福將的運氣到底有多好

1937年那兩個在中國殺人競賽的日本兵,戰爭結束後,他們結局如何

末代周王周赧王苟且偷生一輩子,為何臨死之前拼瞭老命閤縱攻秦?

雜牌師跟著中央軍一起撤退,一路斷後掩護,還要當收容隊和敢死隊

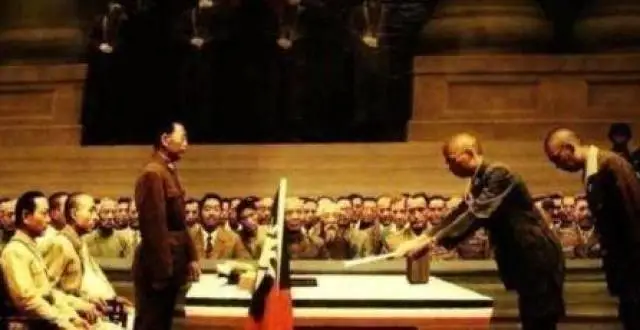

二戰結束後,為何中國放棄日本的戰爭賠款?50年後纔恍然大悟!

日本戰敗後,中國為什麼會放棄戰爭賠款?如今看還是中國人聰明

末代皇妃文綉堅持與溥儀離婚真的是因為兩人的“無性婚姻”嗎?

近代中國曆次對外戰爭是如何宣戰的?有不宣而戰,也有先戰後宣

孤膽英雄闖虎穴——解放大庸細節迴憶錄曝光

第二次鴉片戰爭時沙俄其實並無力齣兵