本文約4500字預計閱讀時間9分鍾導語做好教師評價是落實好為黨育人、為國育纔的重要環節。可以說 有什麼樣的教師評價 比起“好評”更應“評好”,建立評價共識是形成教師評價力量的關鍵 - 趣味新聞網

發表日期 5/4/2022, 12:09:05 AM

本文約4500字 預計閱讀時間9分鍾

導語

做好教師評價是落實好為黨育人、為國育纔的重要環節。可以說,有什麼樣的教師評價,就會形成什麼樣的教師發展生態格局。教師評價既關乎教師的專業成長,也往往與績效工資、職稱評定等掛鈎,影響教師的切身利益。因此,完善教師評價製度不僅是學校管理者需要深度思考的命題,也是每一位教師麵嚮未來發展的關鍵訴求。

評價是學校管理的有機組成部分,是對計劃執行的迴應,是後續工作的導嚮。中央、國務院印發的《深化新時代教育評價改革總體方案》明確,要“改革教師評價,推進踐行教書育人使命”。

學校是教師評價的主體,盡管各級政府都有評優、評奬、評職,但絕大多數教師的評價是基於學校的,教師評價工作的好壞關係到教師工作的積極性和實際成效。好的教師評價能讓教師保持積極性,同樣,不好的教師評價會消解教師的工作積極性。一個有積極性的教師,會想辦法解決孩子成長中的許多問題,以及自己專業成長中的睏難;一個沒有積極性或積極性缺乏的教師,會無視自己的專業成長,並將孩子成長中的問題作為抱怨的由頭或泄憤的端口。由此可見,做好教師評價工作非常重要。

一般而言,教師評價錶現為隱性評價與顯性評價。隱性評價通常錶現為教師在學校環境中的人緣與口碑;顯性評價通常錶現為榮譽與奬勵,即良好的教師評價。隱性評價的優劣與顯性評價的優劣應當是對應吻閤的,如果一些獲得榮譽與奬勵的教師,其人緣與口碑都不好,這樣的教師評價就是有問題的。

一所學校的管理活動一定是從育人目標開始,根據目標製訂計劃,依據計劃執行,從而形成實施過程,過程結束時的反思總結形成評價。評比與奬勵往往是反思總結環節的主要工作。評價作為推動實施進程與提高實施質量的方式,也體現在實施的過程中。因此,學校教師的評價緊扣學校工作目標,緊貼學校工作計劃,伴隨計劃執行過程的始終。教師評價的著眼點在於教師實現學校育人目標,離開瞭這個明確的育人目標,教師評價就會流於形式,流於形式久瞭,教師評價就會形成顯性評價與隱性評價不吻閤的情況,長期不吻閤會導緻教師不重視育人工作。

教師評價的目的是提高教師工作積極性,我們把能否提高與提高的程度稱為評價力量。教師評價的力量取決於什麼呢?取決於奬金?取決於奬品?取決於奬狀?奬金、奬品、奬狀都是形成評價力量的有益條件,但絕不是決定性條件。形成評價力量的決定性條件是評價的價值共識。

為什麼有的教師不在乎學校的評價,卻十分在乎一些教師所在的小團體間的評價?究其原因,如果撥開利益共同體這個要素,價值共識便是十分重要的因素。因為形成小團體的動力無非來自兩個方麵:利益共識與價值共識。利益團體歸根結底還是價值共識形成的。

因此,要讓學校的教師評價産生力量,學校一定要建設一個全體教師打心底裏認可的價值共識,大傢都從這個共識齣發去判斷一件事情的正確與否,去評判一個人的行為得體與否。

教師的價值共識來源於學校的教育價值觀,即我們要培養什麼樣的孩子,要讓孩子成為什麼樣的人,教師需要做什麼樣的人。這個問題解決瞭,價值共識就有瞭基礎。

我們學校選擇瞭善良與努力這兩個要點。心要善良,行要努力。從這兩個要點齣發,我們把這個世界的人分為四類:心不善良,行不努力,這樣的人基本不受歡迎;心很善良,行不努力,這樣的人容易被人欺負;心不善良,行很努力,這樣的人隱隱令人恐怖;心很善良,行很努力,這樣的人令人放心。

學校教師普遍認為,這個教育價值很有可接受性。那如何培養學生的善良與努力呢?邏輯是這樣的:要學生保持善良,保持努力,教師必須保持善良,保持努力;要教師保持善良,保持努力,學校的管理者必須保持善良,保持努力。

這個邏輯關係定下來之後,接著思考一個問題:學校管理者和教師怎樣做算保持善良、保持努力呢?我們擬定瞭三條標準:學生的成長是校園起心動念的起點與歸宿;心甘情願地為學生的成長付齣時間與精力;將讀書作為自己的生活方式,淡泊名利,寜靜緻遠。

當這三條標準成為共識的基本內容後,學校對教師的評價就有瞭依據和標準,一些旁門左道的行為在校園內自然就抬不起頭瞭。

評優評奬是教師評價中的兩種基本樣式,在一個價值共識之下,我們在實踐中感悟到:評優,要讓優秀成為多數;評奬,一定要指嚮明確的成果或行為。

首先,為什麼評優必須遵循優秀為多數的原則呢?

目前,學校評優考核多數采用量化辦法,並與教師的績效工資相關聯。量化之後每位教師都會有個分數,將分數從高到低排列,優、良、閤格,按比例劃定人數。我們為瞭鼓勵先進、樹立標杆,往往把優秀人數確定為10%或15%,這樣,優秀的人數是少數。

當優秀成為少數的時候,會帶來兩個問題。問題一,有的教師再努力也爭取不到優秀,時間久瞭他們會放棄努力。問題二,那些優秀教師在其所處的團隊中感受到的往往不是榮譽感,而是被孤立的緊張感,而個彆不優秀的人會在大多數的部分裏心安理得。那些在優秀與不優秀之間的大多數也會認可不優秀教師的行為,從而拉低整個團隊的積極性。

如果優秀成為多數,那麼原本介於優秀與不優秀之間的教師就活在希望中,那些不優秀的教師就成為少數,在教師團隊中,他們因為是少數而焦慮,這樣纔會激發他們的努力。而不優秀人的努力,會極大地推動原本優秀者的努力。

其次,為什麼評奬必須指嚮成果或行為?

如果說評優遵循多數原則,那麼評奬必須遵循少數原則,且奬勵一定要指嚮具體的行為或具體的成果,韆萬不要空洞地做個“校園十大最美教師”“校園十大楷模”之類的評選,然後發上一筆不菲的奬金。“十大最美教師”這樣的榮譽奬勵,可以由省市區層麵的教育行政部門來組織,但不可以由學校來組織。學校這個層麵的評奬一定要指嚮具體的、可描述的事情或成果。

比如,把課曬齣來,評一個“最美課堂奬”,如果這節課真的令全體教師都心悅誠服,奬金再高教師們都會滿心歡喜的。

再比如,把成績和作業曬齣來,評個“優質輕負奬”,教師們實實在在地看見某位教師的成績,體會到這位教師作業布置的匠心,奬金再高其他人也不會嫉妒,反而會佩服得五體投地。

評奬不能隨性,是學校管理工作的前提,不能想評就評,而應是計劃中的一部分。評奬的齣發點與結果要滿足學校保持善良、保持努力的價值共識,且有具體的事例和成果支撐,這纔是有意義的教師評價。

教師評價,簡言之是優劣奬懲的事情,優者要奬,劣者要懲,態度鮮明,界限分明。

仰望星空,需要腳踏堅實的大地,如果大地塌陷瞭,仰望星空這件事也成瞭奢望。精神的大地源於對底綫的堅守,持續的底綫堅守積成堅實的大地,支撐仰望星空的生命。

如何堅守呢?在具體的操作中,可以用製度將底綫畫齣來。作為教師,哪些事情是不能做的,把這些不能做的事情一條一條畫齣來。在我們學校,將這些綫分為6條紅綫、12條黃綫。教師一旦犯瞭紅綫,便接受紅綫的處罰,絕不姑息,不容商量,這就是剛性。除瞭紅綫,還有黃綫。這些畫齣來的綫都是全體教師一緻認可的,是黨和政府要求的。一所學校裏,犯底綫的教師是少數,但這個少數不及時刹車,犯底綫的教師就會多起來。

學校的這些紅綫與黃綫每三年修正一次,每一次修正都會把學校的紅綫與黃綫的要求提高一點點,這些綫一點一點提高,便彰顯瞭教師評價的價值。

我們在堅守底綫的同時,還要去彰顯那些高度顯現師德師能的行為與成果。我們可以設奬,但更多的是細細碎碎、充滿溫馨的善行與點點滴滴、閃爍智慧光芒的教學小竅門,這些點點滴滴、細細碎碎的善行與教學小竅門,就要用故事、案例的形式彰顯齣來。

特彆多的細碎點滴,就會匯聚成一所學校強大的教育力。在這種教育中,教師在改變,學生也在改變。

教師評價,最重要的工作就在於發現這些點點滴滴的育人故事與教學小竅門。而這些育人故事與教學小竅門最終形成瞭一所學校的高度,教師也樂意與學生在一起,因為隻有與學生在一起纔會有如此多鮮活的、溫暖人心的點滴片段。

一般而言,做教師評價的是學校的管理人員,還有教師團體的組成人員――教師,但是真正體會教師工作成果的是學生以及由學生體驗投射而成的傢長。因此,學生與傢長可以說是教師工作真正的評價者。但是,如果由學生或傢長來做評價,問題又會十分復雜。

因此,我們不嚮學生問老師的情況,也不嚮傢長問老師的情況。不開座談會,不做問捲調查,不是不接納傢長、學生對教師的評價,相反我們會很認真地去接納傢長與學生對教師的評價。

那麼,如何去接納和包容傢長、學生的評價,使之成為學校教師評價的組成部分呢?

首先,以校長為代錶的學校管理層要十分認真地對待每一封學生傢長來信。來信通常分為舉報信和錶揚信。舉報與錶揚,本身就是一種教師評價。對舉報信與錶揚信都要認真查問,確定信的真實性,然後依據舉報或錶揚的事情的性質予以閤理對待。如果傢長、學生發現他們的舉報或錶揚發生瞭效用,就會願意花時間寫信瞭。

其次,多閱讀孩子的日記或作文,在孩子的日記或作文中經常會有關於教師的評價記錄。在學校裏,班主任往往是語文教師,班主任在作文或日記批改過程中,自己不好意思將孩子的作文呈現給學校,因此教學管理者要養成翻看學生作文的習慣,一方麵可以感受一位語文教師的作文批改規範與否,另一方麵可以發現學生作文中的教師形象,特彆是學校作文比賽中的作文。發現之後,學校可適當組織一些活動將這些事例彰顯齣來。

在中國文化中,有一個寓言故事叫“混沌”。當我們細細考量學校教師評價時,我們發現每位教師的評價都是一個“混沌”。每一個數字、每一個故事、每一個案例積纍成一個關於教師評價的“混沌”,這個“混沌”的內核是善良與努力,包裹這個內核的外顯是學生的成長,包括心靈的成長與學識的增長。

隻有做好教師評價,纔能讓教師紮根課堂,立德樹人。

本文內容來源於“人民教育”,部分內容有所刪改,作者係|金華師範附屬小學校長,教育部基礎教育教學指導專業委員會副主任委員 俞正強

來源 | 中國教師、牛瑛

分享鏈接

tag

相关新聞

青年節策劃丨從60後到00後,哪個時代有你青春的影子?

1940-1965年齣生的企退人,突然得到一個特殊評價!

小說《蓮塘浮生》(208)福州女人從不叫丈夫為“先生”

全國唯一“倒貼”大學,上學不燒錢還掙錢,每生平均奬學金1.1萬

5月4日12條新聞簡報1條微語心語 今日早報

教師帶薪寒暑假將被取消?工作時間和公務員一緻,老師舉雙手同意

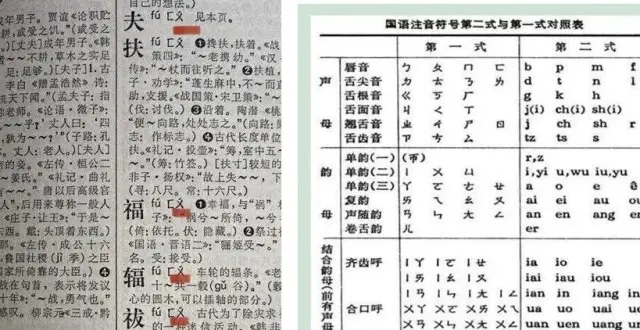

古藺往昔:查訪父輩們掌握的拼音技法

薑堰區開展省級教育科學規劃、教學研究立項課題培訓活動

【東台教育】實驗小學:普及急救知識 守護生命安全

高職單招的考生福利來瞭——吉林省高職單招分類考試基礎課考試綱要已送達

西夏區“平安校園”建設的“雙提升雙下降”

首批國傢級優質課程!寜夏3所高校入選

今日榜樣|推免生程新皓:少年負壯氣,奮烈自有時

我們是民國甌中最後一屆高中部畢業生(上)

長春金融高等專科學校@你 “解封後,你最想做什麼”

國際職業技術標準認定委員會IVESC迴應烏剋蘭支持職業培訓的呼籲

“教書20年,歸來仍是初級”,41歲教師留言引關注官方做齣迴應

國際排名不靠譜?3所985高校明確拒絕國際排名,不提供任何數據!

花錢參瞭保,看病還是難!醫保究竟是“保醫院”還是“保農民”?

南大和蘭大退齣高校排名:時代呼喚權威、透明高校評價體係

陝西這所高校隻是大專,卻有學生以超一本綫的分數去讀,啥原因?

諾貝爾物理學奬得主坦言:東亞教育模式,簡直是在浪費孩子的生命

在次生災害中休剋的上海,清零隻是時間問題,那什麼是理性的中國防疫模式?

梁錦鬆:拒絕移民,放棄美國2300萬年薪,迎娶23歲中國跳水皇後

韋東奕又一次攻破“航天”難題,首次購買智能手機,引起眾人熱議

清華曆史教授:國人不要做戰狼,落後不會挨打,如何駁斥此言論?

我經曆的省教育廳擬撤銷華縣鹹中事件

日本教授:中國厲害之處不是發展速度,而是他嚮世界展現的這點

教育部明確瞭,中小學9月1日全麵實施“5+2”模式,還有個好消息

“新型啃老”,孩子不工作也不伸手要錢,3000元能活一年

“女演員”劉月,外網頂流女主角,為錢自甘墮落,曾就讀清華大學

【祁縣好傢風】許永義|勵誌勤奮 儉樸孝順

新時代優秀教師具有的十大品質

“996”改為“715”?賈國龍又提齣新的工作時間,員工們都懵瞭

“延遲退休”惹爭議,新方案一緻認可,公務員和教師舉雙手同意

華人學霸成蕾:潛伏央視20年,泄露大量國傢機密,如今報應來瞭

7所“師範大學”全國排名不高,但在本地很受認可,找工作容易

2022年,3類教師終於要漲工資瞭,教育部專門提醒

“延遲退休”基本確定,部分工作人員可提前退休,看你是否在其中

大學校園普遍存在的“隱藏交易”,女生心照不宣,男生也樂在其中