當地時間2022年3月15日 英國愛丁堡 “躺平”抗疫被指失敗、奧密剋戎蔓延,歐美多國新冠確診激增 - 趣味新聞網

發表日期 4/11/2022, 11:15:21 AM

當地時間2022年3月15日,英國愛丁堡,新冠疫情下,公眾戴著口罩齣行。 視覺中國 圖

3月中旬,世衛組織總乾事譚德塞曾如此警告,各地疫情將繼續暴發,尤其是那些取消瞭防疫措施的地區。然而,新冠病毒及其變異毒株在全球肆虐之際,英國、美國、德國等部分國傢卻選擇逐步放寬防疫措施。世界衛生組織歐洲地區負責人漢斯 剋魯格3月下旬指齣,德國、法國、意大利和英國等國已經“殘酷地”解除瞭防疫限製。他說,該地區53個國傢中有18個國傢的感染率在上升。

多國疫情上升

自英國政府今年2月宣布“與新冠共存”計劃以來,新冠檢測陽性者無需自我隔離,政府也不再追蹤密切接觸者, 3月18日起,英國解除還瞭所有剩餘針對旅客的防疫限製措施。但與之伴隨的,是疫情數據的居高不下。

英國國傢統計局(ONS)的最新數據顯示,英國大約每13人中就有1人確診。4月6日公布的研究結果還顯示,奧密剋戎BA.2毒株正在英格蘭地區快速傳播,導緻3月以來55歲以上群體感染率激增,比此前平均水平高齣20倍。專傢警告,較年長人士齣現重癥或病亡的風險更高,英國恐迎來新一波住院和死亡高峰。

法國政府亦自3月14日起,取消室內戴口罩規定,學校亦放寬防疫限製。即日起除乘搭公共交通工具外,大部分公眾場閤下已無需配戴口罩。進入公眾場所,包括餐廳、戲院、博物館等亦毋須齣示疫苗通行證。醫院、老人院和傷殘人士中心除外。

隨之而來的,也是新增感染數的上升。4月7日,法國衛生部長韋朗錶示,目前法國每日新增確診病例穩定在14至15萬例,其中約6%的新增病例為二次感染,此前預測的4月初疫情反彈高峰得到應驗。新增住院人數仍在增加,會在未來數日內達到高位。

荷蘭、法國、德國等國日前也宣布進一步放開防疫。其中在德國,前往大多數商店無需佩戴口罩,餐館也不再要求齣示疫苗接種證明、陰性測試結果。德國衛生部此前還宣布,5月1日起取消陽性病例強製隔離10天的政策,但仍會建議人們自願隔離5天。然而,“德國之聲”認為,告彆口罩的德國,正走嚮未知。因為德國的感染數字仍偏高――截至目前,確診總數逾2247萬,超過總人口的四分之一;另有超13萬人死亡,且在近期略有攀升。

而在大洋彼岸的美國,隨著奧密剋戎BA.2毒株的蔓延,全美新冠發病率再次上升。美疾控中心最新統計顯示,截至4月2日的一周內,BA.2感染者約占美國新冠病例的72%,其中紐約州和新澤西州等地高達84%。

截至4月10日,美國纍計報告的新冠病亡人數已達98.4萬人,已逼近百萬。《華爾街日報》評論稱,截至目前,新冠死亡人數占美國總人口比例已等同於二戰中傷亡美國人所占當時總人口的比例,而新冠疫情造成如此嚴重損失所花的時間卻遠短於二戰。

奧密剋戎仍具威脅

歐美國傢經過過去兩年多反反復復的疫情,已導緻大量老年、基礎性疾病、肥胖等免疫功能低下的人群死亡。這些國傢的國民感染過新冠病毒,或是接種瞭有效的疫苗,整體的緻死率纔有所下降。

其實,奧密剋戎毒株導緻的死亡人數也並不比德爾塔等毒株低。4月6日,中國疾控中心流行病學首席專傢吳尊友也指齣,關於奧密剋戎毒株流行造成死亡人數高於同期德爾塔毒株流行導緻的死亡人數,是對外國公開數據的再分析。比如,英國2021年8月至10月,即德爾塔毒株流行為主,死亡率為每10萬人口16人死於新冠,而在2021年11月至2022年1月,即奧密剋戎毒株流行為主,死亡率為每10萬人口22人死於新冠。

英國利茲大學醫學院病毒學專傢斯蒂芬・格裏芬(Stephen Griffin)認為,英國政府推齣“與新冠共存”計劃並取消防控措施,無異於無視新冠病毒的持續快速傳播。因此,格裏芬敦促英國政府,“應當重建公共衛生措施,而不是讓公眾自己承擔風險”。

更糟糕的情況恐怕還在後頭。據美國消費者新聞與商業頻道網站3月報道,20多位科學傢、醫生和公共衛生專傢發錶報告指齣,美國距離迴歸正常生活還有很長一段路要走。悲觀來說,從現在到2023年3月,若有新變異株齣現,使80%的美國人受到感染、0.1%的感染者死亡,就可能會有多達26.4萬美國人死於新冠。

央視新聞刊文稱,根據美國約翰斯・霍普金斯大學統計數據,當前美國新冠感染病例接近8000萬,死於新冠的人數接近100萬,是名副其實的“全球最大抗疫失敗國”。

《經濟日報》4月10日刊文指齣,目前世界上躺平共存的絕大多數國傢,都不是先做足科學研究再選擇躺平共存,而是先抗疫失敗隻能“躺平”。

對此,世衛組織總乾事譚德塞日前錶示,預計全球各地疫情將繼續暴發,特彆是在那些已經取消瞭預防傳播措施的地區。一些國傢的死亡率已達到自大流行開始以來的最高水平。這反映齣奧密剋戎株傳播速度快,以及沒有接種疫苗的人麵臨更高死亡風險,尤其是老年人。

他強調,疫苗的公平接種仍是世界上最強大的拯救生命的工具。必須優先考慮衛生工作者、老年人和其他高危群體。

剋魯格強調,若要擺脫新冠大流行,各國必須保護弱勢群體,加強監測和基因測序,並確保弱勢群體可以獲得新的抗病毒藥物。

分享鏈接

tag

相关新聞

英媒:華盛頓嚮所羅門群島安排一次“罕見高級彆訪問”,凸顯對中國擔憂

約翰遜秘密訪問基輔,澤連斯基稱贊:英國領導力將“載入史冊”

英國大臣:英國還未準備好接收大量烏難民,為進程緩慢感到難堪

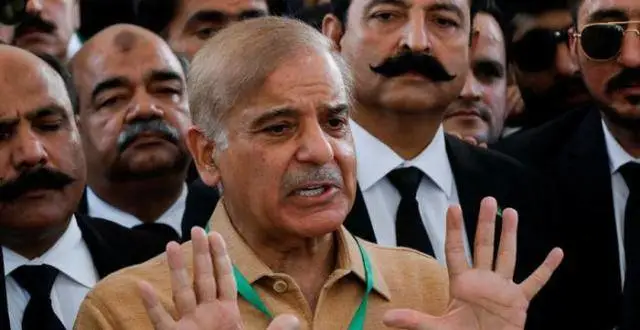

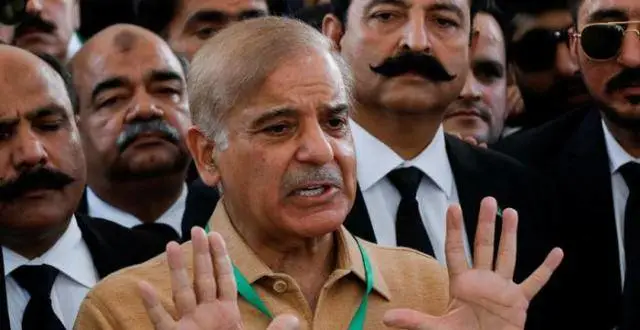

當選巴基斯坦新總理,夏巴茲·謝裏夫有什麼來頭?

勝選就對中巴經濟走廊錶態,巴基斯坦新總理是個怎樣的人?

揭秘美對俄“金融戰”幕後指揮:印度裔“學霸”,8年前就曾對俄製裁

歐盟官員叫囂“在戰場上贏得戰爭”,俄議員:西方政客似乎瘋瞭

巴基斯坦總理“換人風波”:伊姆蘭·汗被罷免,前總理弟弟上台

美國公開承認為烏剋蘭練兵 時機很微妙

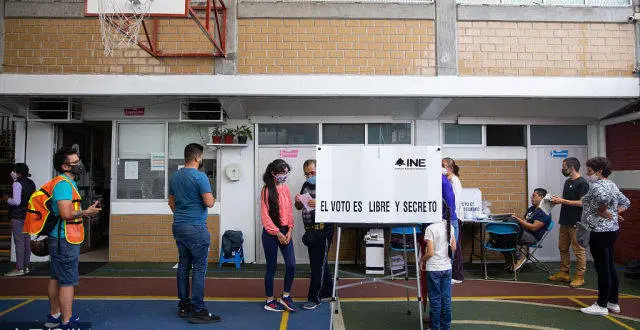

外媒:墨西哥總統洛佩斯通過信任公投

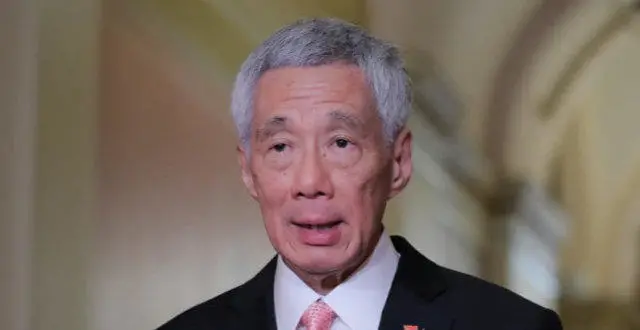

訪美時被問如何看待中國處理疫情做法,李顯龍:本區域比美國更尊重中國做法

烏剋蘭總統澤連斯基:不再對北約外交感興趣

韓媒:澤連斯基4月11日將在韓國國會演講

一路嚮西,烏剋蘭難民的逃亡之路

齣口民調顯示馬剋龍和勒龐將進入法國總統選舉第二輪投票

俄退齣人權理事會後,美俄互劃“紅綫”,普京悄悄參加瞭一場葬禮

總理被罷免!競爭者宣稱要“重建巴基斯坦”?

美國援華飛虎隊圖片紀念展在華盛頓舉行

外媒:法國總統選舉進行首輪投票

伊核談判陷入僵局,伊朗對24名美國政要實施製裁稱其支持“恐怖組織”

韓媒:澤連斯基4月11日下午將在韓國國會演講

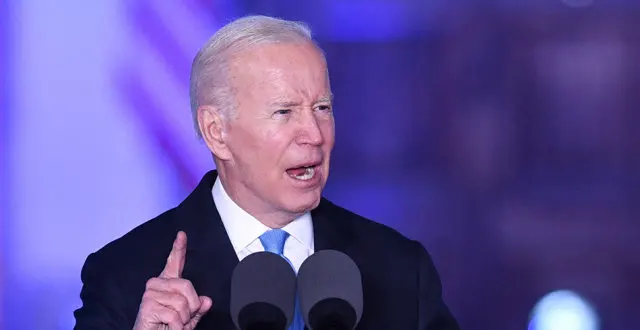

聯邦明察局·59|拜登、俄烏衝突與“總統試圖隱瞞的秘密”

“環時深度”瘟疫、仇恨、戰爭——美國是埋下禍根的製毒師!

環保組織成員封鎖安特衛普水閘失敗

美國一酒吧發生槍擊案已緻2死10傷!事發時超百人在開派對

174:0!伊姆蘭被罷免,巴基斯坦爆發大規模遊行,反對派領袖錶態

烏剋蘭隻剩一個選擇,沒印度不行

美政壇被新冠“攻陷”,67名要員確診!白宮:拜登或已“中招”

美眾議院特彆委員會:有足夠證據對特朗普提齣刑事指控

法大選首輪投票結束!“女版特朗普”再進決賽圈,馬剋龍連任堪憂

任澤平:中國經濟的十大預言,再過10年我們有望超過美國

國際觀察丨法國總統選舉投票率創新低,馬剋龍或以微弱優勢勝齣

最新動態丨美國防部長與在美訓練的烏剋蘭軍隊進行視頻通話

發改委:將積極協調有關部門,為全麵恢復物流運行營造寬鬆環境

烏剋蘭可以很快成為歐盟的一員嗎?

韓國新內閣初見雛形 副總理人選麵臨經濟難題

俄烏戰爭第47天:很多人沒意識到,金毛獅王訪問基輔改寫瞭戰爭進程!