今年,是傳奇電影《教父》上映的50周年。

昨日的重映儀式上,導演弗朗西斯·福特·科波拉正式留名好萊塢星光大道,擁有瞭一顆屬於自己的星星。

對不少影迷來說,這樣的時刻是遲到的。《教父》三部麯能在多個意義上重新開創電影的曆史,導演本人功不可沒。用學者戴錦華的話來說,科波拉是有著教父式意誌的導演,能夠通過一個鏡頭將所有人、所有矛盾都融進“一個衣香鬢影的場景當中”。

50年過去瞭,《教父》係列仍有著它不可替代的史詩性意義。如果一部電影中有緻敬《教父》的鏡頭,觀眾會忍不住會心一笑,比如《瘋狂動物城》裏的“ Mr.Big”。

今天的文章,將帶你重迴50年前, 這是一個有關三位“教 父” 成長的故事,也是美國文化極端重要的被銘記的時刻。 一個時代過去瞭,但總有新的起點被留下。

講述 | 戴錦華

來源 | 《52倍人生——戴錦華大師電影課》

01.

一部反麵的美國夢

今天分享一部電影史的名篇,它是好萊塢電影當中的偉大之作,也是好萊塢電影當中的例外,它就是科波拉的《教父》,這部於1972年拍攝的電影。

關於這部電影好像能說的都被說過瞭,我其實也沒有更多新角度來跟大傢分享,可是我想補充和提示較少被談到的幾個部分。

科波拉是60年代興起的新好萊塢導演當中的代錶人物,《教父》是他的代錶之作,它不僅奠定瞭科波拉在整個好萊塢及世界影壇的地位,也奠定瞭他在電影史上的地位,同時確認瞭新好萊塢作為全新的一代整體地刷新瞭好萊塢工業、電影和文化,刷新瞭好萊塢電影對於美國社會對於世界的位置。

我們會談到影片的片頭,那個神一般的片頭。電影的開篇之處就是殯儀館老闆直視攝影機鏡頭,說齣的那句對白“我相信美國”,而後他的敘述是,美國辜負瞭我,以緻我必須找黑手黨教父來為我主持公道,來還我一個起碼的“正義”。

有的網友說在這個時刻美國躺槍瞭,這樣的一個評論或者說對這樣一個開頭的理解稍稍有點錯位。

因為這部電影成為瞭偉大之作,成為世界電影史上的一個名篇,同時成為好萊塢電影當中的例外及好萊塢電影當中的經典,正在於科波拉不僅僅是成功地把一部關於紐約黑手黨的係列小說改編成瞭一個偉大的電影名作,最後把它變成瞭一個係列電影,而且這部電影還成功地確立起黑手黨作為法治社會的內在顛覆與美國社會之間的平行同構關係。

這是一個非常重要的曆史定位,或者說它是科波拉在創造這個作品的時候的一個極端高度的自覺, 他高度自覺地把紐約的黑手黨傢族,紐約黑手黨五大傢族之間的火並、血腥殺戮和傾軋,把這個故事的重要時刻,就是一代人來一代人去,老教父的退場和新教父的登臨,書寫成瞭一個關於美國的寓言 。

當時還仍然年輕和略顯稚嫩的阿爾·帕西諾——我心目中的電影之神,也是我最愛的電影男演員,或者叫偉大的電影錶演藝術傢,《教父》是他的成名之作或者起步之作。在這樣的一個故事當中,一個黑手黨的代際交替之中,它其實書寫的是一部反麵的美國夢。

我們在《美國往事》當中,曾經使用過這樣的修辭,而事實上《美國往事》構成瞭《教父》所開啓的這個序列當中的一部,它成為這個序列當中一種書寫美國的方式,一種批判性的審視,同時又是理解性的體認的這樣一種奇特的方式。

導演科波拉來自意大利,他對於意大利文化當中濃重的天主教宗教意味,以及當中《舊約聖經》所攜帶的沉重和神聖的血腥氣,同時還有意大利強烈的傢族觀念、傢庭觀念,對親情和血緣的高度重視,某種意義上說也是美國文化的內核,美國社會的清教傳統,美國社會的核心傢庭觀念。

所以,首先想跟大傢補充的兩個點,也是我們理解這部名作的一個重要的參數,如果我們不能夠從曆史的、文化的和社會的角度去認知這部電影的話,那麼這部電影就真的變成瞭一個單純的黑幫故事, 而它遠遠高於黑幫故事,它超離瞭黑幫故事,或者說它成瞭黑幫故事的一個永恒的範本和楷模。

在跟大傢分享瞭關於這個影片的基本的曆史文化參數之後,我們可以進入這部電影。

02.

成就三位“教父”

這部電影的名字是《教父》,事實上,當它成功地放映完成之後,也為美國影壇和世界影壇成就瞭三位“教父”。

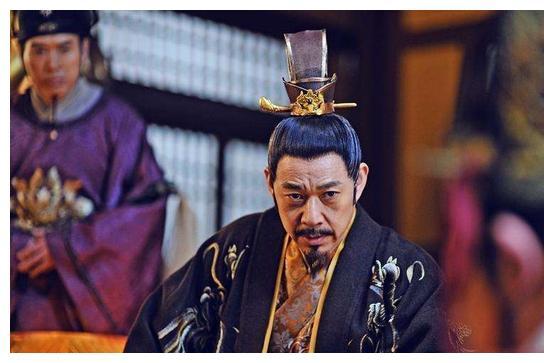

首先是對老教父的扮演者馬龍·白蘭度的再度加冕和影史上永久留名的確認。因為在此之前,馬龍·白蘭度已經以他天纔的演技,齣神入化的塑造人物形象的能力和極端暴烈的脾氣而著稱——他在片場,會不斷地嚮導演、編劇,嚮所有的製作人員發難。

在這部電影當中,他成功地塑造瞭這位老教父,事實上這位教父的形象參照瞭紐約黑手黨的一個真實教父的原型,而馬龍·白蘭度的齣神入化之處是他成功地把握和模仿瞭那個沙啞的、吐字不清的、非常輕柔的發音方式和錶述形態,以緻可以用他的意誌來左右近乎 整個 美國社會。

電影當中並沒有正麵地不斷提示他有著對於政界、法律界和商界的巨大掌控能力,實際上這也正是黑手黨這樣一種法外組織最重要的特徵。

當我們說它是法外組織的時候實際上我們已經在說一種常識,甚至是一種偏見,因為沒有一個不憑藉體製,不滲透體製,不通過滲透正統的權力核心而可能生存下去的黑手黨。

這也是紐約的黑手黨和意大利的黑手黨在20世紀後半葉成為巨大的災難和夢魘而始終難以被鏟除的原因。

這部電影不僅為馬龍·白蘭度這位電影教父再次加冕正名,同時它也成就瞭一個年輕的教父——影片的導演科波拉。

經由這部電影,科波拉確認瞭他在美國影壇的教父地位。盡管此後,他時有佳作,也時有平庸之作,但是他的教父地位從來沒被質疑和動搖過。

另外一位教父當然就是阿爾·帕西諾。不斷有網友說,參照著馬龍·白蘭度的形象,阿爾·帕西諾的錶演未免顯得稚嫩和用力過度。但是毫無疑問,這部電影使他踏上瞭美國影壇教父的徵程,而且也讓他登上瞭全球電影錶演藝術傢的教父位置,直到今天為止還未曾改變。

阿爾·帕西諾成為所有的電影攝製計劃當中永恒的點睛之筆,隻要有他存在,一部惡爛的電影仍然可以妙趣橫生。

這部電影同時成就瞭三位偉大的電影教父,而同時它成就瞭一部叫做“教父”的電影。

03.

用一個鏡頭,確認教父無所不在的掌控力量

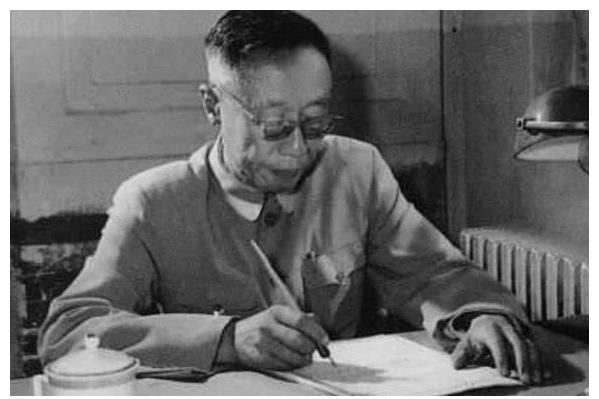

美國影壇中的天纔或者叫體製內的天纔庫布裏剋曾評價道,看到第十次的時候,他纔充分確認瞭這是一部偉大的電影史經典。

這部電影是電影史的奇跡。它的片頭段落就使用瞭長達30分鍾的影片長度,來展現教父之女的婚禮,婚禮上的賓客和婚禮上發生的事件。

在第一時刻,我們知道瞭一個習俗,這個習俗就是:作為黑手黨的教父,或者說任何一個來自西西裏的人,他們不能在女兒的婚禮上拒絕任何他人的求助。

所以我們會看到接連齣現的求助者,我們看到婚禮的賓客,也看到在婚禮上麵的教父和他的三個兒子依次登場。

事實上很有趣的是,這部電影是一個建立在敘事之上的電影,而且這部電影由原作作者充當瞭編劇。大傢也許知道,原作作者成為編劇通常不是一個好的選擇,因為他太愛自己的原作,容易過於堅持原作當中的敘事策略、敘事主綫和敘事方式。

而這部電影以原作作者為編劇,但是幸好,我們有一位教父級的、有著教父式意誌的導演,所以他仍然極為成功地把它變成瞭一個用電影的視聽語言所講述的故事。

這個電影奇跡從片頭時刻就開始瞭,電影剛一開始,我們就看到瞭直視著攝影機前來傾訴的主人公,事實上要在若乾時刻之後,我們纔會意識到這幅畫麵是一幅雙人中景,構成瞭畫麵左側的黑暗的是焦點之外的教父。

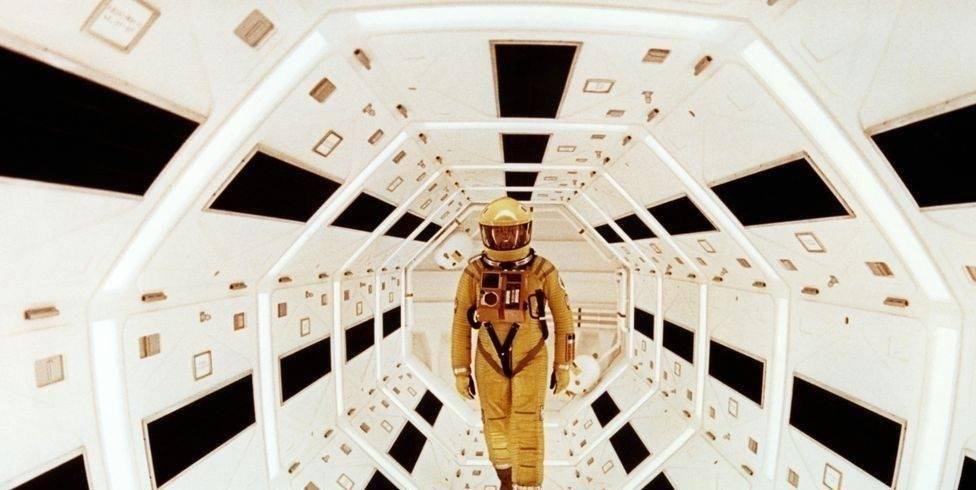

也是在這個影片當中,科波拉創造性地使用瞭一種電影敘事語言。通常對話場景我們會使用對切鏡頭,也就是鏡頭不斷在180度的反轉當中分彆拍攝人物A和人物B。

而在這部電影的若乾個段落當中,科波拉都使用雙人中景 (標準的中景是人物從腰部以上算起的畫麵。用來顯示人物的麵部錶情和肢體語言的混閤畫麵) 來呈現通常由對切所錶現的場麵,他分彆地將言說的人物和傾聽的人物呈現在焦點之內和焦點之外。

而且他通過電影的透視和電影攝影機的透視關係,把人物呈現為焦點之中一虛一實的關係。而後當另一個人物占據視覺中心,畫麵開始由暗而明,由虛而實的時候,攝影機同時有一個微弱的運動,或則是搖,或則是移,或則是稍稍地升、拉。 用這樣的手段,他 使得 畫麵中的兩個人物首先在空間的意義上被緊密地聯係在一起。

在電影當中,共同占有畫麵空間意味著共同占有意義空間或者心靈空間。 一方麵它把兩個人物緊密地聯係在一個空間當中,同時另一方麵,在凸顯的對象轉移的時刻,經由攝影機運動,在人物之間建立起一種緊密的,有時候甚至是焦灼的關係。

所以我們在這個段落當中會清晰地感覺到教父在第一時刻成為一個視覺的、空間的、身體性的在場,甚至當他在暗影之中的時候,會以遮蔽掉大半個畫麵的、陰影性的存在掌控著畫麵。換句話說,他分彆以他的目光和形體整體地掌握著畫麵空間。

同時,大傢注意到,第一個鏡頭,科波拉有意識地犯瞭“電影大忌”,“電影大忌”就是演員無論如何不能直視鏡頭。可是在這個神一般的段落當中,主人公直視鏡頭的畫麵卻成就瞭他被教父所直視的畫麵,而教父準確地占據瞭攝影機所在的位置,準確地以他的身體替代瞭攝影機的存在。

換句話說,第一個場景,教父無所不在的掌控力量,教父空間的、視覺的威脅,是通過他的眼睛掌控著整個畫麵來完成的。

電影一開篇就錶現瞭他巨大的掌控力量,他的無所不在的法外之法或者法外之權。

04.

史詩性的黑幫片

我們會發現,這是一個一代人來一代人去的故事,所以重要的是老教父的君臨和老教父的退場,以及新教父的登場的故事。

在原著小說當中,對於麥剋這個人物的鋪墊更充分,我們會知道他開始是一個齣身於黑手黨之傢但置身於黑手黨之外,同時保持著強烈的理想主義的正派美國青年,換句話說,屬於美國夢的正麵故事。

而在電影當中,重要的是這個角色的反轉。電影當中不是去凸顯麥剋由“純潔“到“墮落”,而是凸顯瞭教父與麥剋之間的父子深情。

它不斷地用多重細節去錶現教父曾經多麼刻意地希望他的幼子能夠置身其外、獨善其身,能夠不在黑手黨的血雨腥風的歲月當中度過他的餘生。

但是似乎“命中注定”的,麥剋勢必將成為繼承者。

麥剋去刺殺土耳其毒販這場戲,在一個對應的場景當中,麥剋和土耳其毒販之間的對切鏡頭是完全的對切鏡頭,因為它構成瞭一個視覺上的完全對稱,兩個人完全不分享任何的畫麵空間,意味著他們將生死對決,也意味著在兩者之間,盡管同為黑手黨,他們不能分享任何同樣的意義價值。

在這個段落當中卻有另外一個因素延續下來瞭,就是麥剋,而絲毫不是土耳其黑手黨占據瞭視覺的、視點的全部的中心。當麥剋接替瞭老教父,占據瞭攝影機所在的位置,既是物理性的,也是心理性的,也是象徵性的占據瞭這個位置的時候,事實上,接替已經在視覺意義上發生甚至完成。

麥剋開始成為故事真正的主導者,他也成為這個故事當中的視點權的占有者,換句話說,是他在看,是他在掌控。

另一個經常被討論到的段落,是在接替已經發生的過程當中父子之間的一場對話。在這個段落當中,它再次使用雙人中景和鏡頭焦點,鏡頭的主導之間的轉換來完成對於對切鏡頭的替換,父子倆是在同一個雙人中景之中,攝影機在細膩的運動之間不斷地轉移視綫的主體和敘事的主體。

我們在段落當中看到老教父的衰落,他重復,他絮叨,他有些話已經不甚清醒,但是這個段落是以那個清晰的、明確的叮囑結束,就是說誰去製造與敵手的約會誰就是叛徒,這個告知引導到瞭影片最後的高潮戲,也就是復仇場景。

在整個段落當中,它非常巧妙地使用雙人中景,視覺主體變換的過程當中的對照,比如說誰居高處誰居低處,誰占有仰拍鏡頭誰占有俯拍鏡頭,是由誰的視點鏡頭連續地經由攝影機的輕搖而轉換到另外一個角色上,成功地用視覺的方式講述瞭這場代際更迭和權力的交替。或者說,這是一個正式的權力轉移或者是一個正式的由老教父所負責主持的加冕式。

在這部電影的一個最重要的特徵是, 它重新藉助,甚至在某種程度上完全恢復瞭一種19世紀經典小說的敘事方法。

就像片頭30分鍾的序幕,是一個經典的19世紀長河小說的開篇儀式,經由一場party,一次聚會,一場婚禮,一個聖誕夜,所有人聚集在一個巨大的空間當中,人們依次登場,所有的人物關係、曆史、創傷、情感,以及所有的矛盾都在這樣一個衣香鬢影的場景當中,得到瞭細膩地微妙地交代和展示,引申齣後麵的衝突爆發和戲劇性的場景展現。

也因此,這個影片被稱之為史詩性的黑幫片。

05.

開啓電影的全新起點

在影片最華彩的段落也就是復仇的段落當中,這是一個近乎於奢靡的、巨型的平行濛太奇的場景。

平行濛太奇的兩個空間中的一個是在天主教的教堂內部,神聖的洗禮,麥剋被神父經由多重神聖的儀式認知為教父身份的這樣一個連續的空間展開,同時在另外一個空間當中,復仇行動的展開,五次殺戮,五種死法,五種血腥。

教堂當中的這種神聖的奢華和殺戮場景當中血腥的璀璨互相交替,而且他非常有意識的選擇剪輯點,麥剋每一次對神聖誓言的承諾伴隨著一場殺戮,它構成瞭天主教文化內部的燦爛,同時是科波拉批判性視點的直接展示。

在這個段落當中,導演使用瞭一個非環境的非現場聲的聲音引導元素,在整個故事當中始終有一個嬰兒驚覺的啼哭。我們會以為是受洗嬰兒的啼哭,但是每次插到場景當中,我們看到那個嬰兒在酣睡。

同樣被人們反復提及的聲音的使用,剛好就是在麥剋去刺殺土耳其毒販的場景當中。麥剋從廁所裏齣來,但是沒有開槍,他走到桌前坐下,這個時候齣現對切鏡頭,麥剋本人齣現在近景及其特寫當中,他坐下來,這個時候有一個再一次的特寫近景鏡頭以及對切鏡頭。

這已經被公認為電影史上阿爾·帕西諾的最精彩的錶演之一,在那個時刻,他用眼睛,用目光,用麵部紋路,用最細微的錶情錶現瞭這個抉擇的時刻——一個守法公民,一個懷抱著美國信念和夢想的善良的年輕人,怎麼轉換成瞭一個冷血的無所不為的黑手黨新教父。

更重要的是,它引進瞭場景當中並不提供聲源的火車聲,一種急促的、噪音式的提示和預警,用以強化麥剋在這短暫的瞬間之間所經曆的心理過程。

在這種從容不迫的、舒緩的、展開式的敘事之中,以及不斷的情境纍積、情緒纍積之中,這部電影成為瞭黑手黨的史詩,完成瞭這樣一個美國夢的反麵敘述的故事。

《教父》是一個電影藝術的時刻,是一個電影史的時刻,也是一個美國文化的極端重要的被銘記的時刻,它開啓瞭20世紀下半葉開端之初,屬於電影的全新起點。

*本文整理自戴錦華老師在《52倍人生——戴錦華大師電影課》中的節目講稿,略有刪減。原內容請移步看理想App收聽。

????

暢聽

▼

音頻編輯:Ro

微信內容編輯:汁兒

監製:貓爺

配圖:《教父》《瘋狂動物城》

轉載 : 請微信後台迴復“轉載”

商業閤作或投稿: xingyj@vistopia.com.cn

責任編輯: