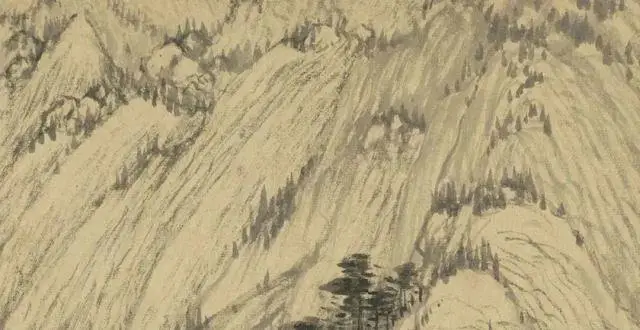

人生實苦這個物欲橫流的人世間 人生一世實在是夠苦的。你存心做一個與世無爭的老實人吧 楊絳:風雨時有,人生實苦,渡人渡心渡自己 - 趣味新聞網

發表日期 5/12/2022, 6:08:21 AM

人生實苦

這個物欲橫流的人世間,人生一世實在是夠苦的。你存心做一個與世無爭的老實人吧,人傢就利用你、欺侮你。你稍有纔德品貌,人傢就嫉妒你、排擠你。你大度退讓,人傢就侵犯你、損害你。你要保護自己,就不得不時刻防禦。你要不與人爭,就得與世無求,同時還要維持實力,準備鬥爭。你要和彆人和平共處,就先得和他們周鏇,還得準備隨處吃虧。

你總有知心的人、友好的人。一旦看到他們受欺侮、吃虧受氣,你能不同情氣憤而要盡力相幫相助嗎?如果看到善良的人受苦受害,能無動於衷嗎?如果看到公傢受損害,奸人在私肥,能視而不見嗎?

當今之世,人性中的靈性良心,迷濛在煙雨雲霧間。頭腦的智力愈強,愈會自欺欺人。信仰和迷信劃上瞭等號。聰明年輕的―代,隻圖消費享受,而曾為良心靈性奮鬥的人,看到自己的無能為力而灰心絕望,覺得人生隻是一場無可奈何的空虛。

上帝已不在其位,財神爺當道瞭。人世間隻是爭權奪利、爭名奪位的“名利場”,或者乾脆就稱“戰場”吧。爭得瞭名利,還得抱住瞭緊緊不放,不妨豚皮老臉,不識羞恥!享受吧,花瞭錢尋歡作樂,不又都是“將錢買憔悴”?天災人禍都是防不勝防的,人與人、國與國之間為瞭爭奪而産生的仇恨狠毒,再加上人世間種種誤解、猜忌不能預測的煩擾、不能防備的冤屈,隻能嘆息一聲:“人生實苦!”

多少人隻是又操心又苦惱地度過瞭一生。貧賤的人,為瞭衣、食、住、行,成傢立業,生育兒女得操心。富貴的,要運用他們的財富權勢,更得操心。哪個看似享福的人真的享瞭福呢?為什麼總說“身在福中不知福”呢?

旁人看來是享福,他本人隻在煩惱啊!為什麼說“傢傢都有一本難念的經”呢?因為逼近瞭看,人世處處都是苦惱啊!為什麼總說“需知世上苦人多”啊?最�F茸無能之輩,也得為生活操心;最當權得勢的人,當然更得操心。上天神明,創造瞭有頭有臉、有靈性良心的人,專叫他們來吃苦的嗎?

人需要鍛煉

大自然的神明我們已經肯定瞭。久經公認的科學定律,我們也都肯定瞭。牛頓在《原理》一書裏說:“大自然不做徒勞無功的事。不必要的,就是徒勞無功的。”哲學傢從這條原理引導齣他們的哲學。我不懂哲學隻用來幫我自問自答,探索一些傢常的道理。

大自然不做徒勞無功的事,那麼,這個由造化小兒操縱的人世,這個纍我們受委屈、受苦難的人世就是必要的瞭。為什麼有必要呢?

有一個明顯的理由。人有優良的品質,又有許多劣根性雜糅在一起,好比一塊頑鐵得火裏燒,水裏淬,一而再,再而三,又燒又淬,再加韆錘百煉,纔能把頑鐵煉成可鑄寶劍的鋼材。黃金也需經過燒煉,去掉雜質,纔成純金。人也一樣,我們從憂患中學得智慧,苦痛中煉齣美德來。

孟子說:“故天將降大任於斯人也,必先苦其心誌,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,增益其所不能”(《孟子 告子》)就是說,如要鍛煉一個能做大事的人,必定要叫他吃苦受纍,百不稱心,纔能養成堅忍的性格。

一個人經過不同程度的鍛煉,就獲得不同程度的修養,不同程度的效益。好比香料,搗得愈碎,磨得愈細,香得愈濃烈。這是我們從人生經驗中看到的實情。諺語“十磨九難齣好人”;“人在世上煉,刀在石上磨”;“韆錘成利器,百煉變純鋼”;“不受苦中苦,難為人上人”都說明以上的道理。

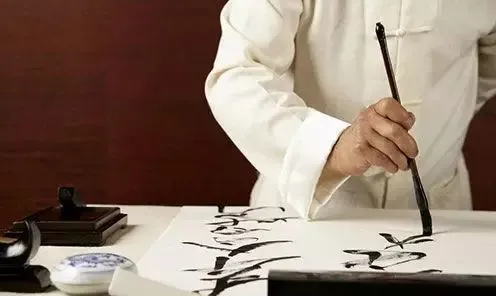

我們最循循善誘的老師是孔子。《論語》裏孔子的話,都因人而發,他從來不用教條。但是他有一條重要的教訓。最理解他的弟子曾參,怕老師的教訓久而失傳,在《大學》章裏記下老師二百零五字的教訓。其中最根本的一句是:“自天子以至庶人,壹是皆以修身為本”。修身,不就是鍛煉自身嗎?

修身不是為瞭自己一身,是為瞭齊傢、治國、平天下。平天下不是稱王稱霸,而是求全世界的和諧和平。有的國傢崇尚勇敢,有的國傢高唱自由、平等、博愛。中華古國嚮來崇尚和氣,“緻中和”,從和諧中求“止於至善”。

要求世界和諧,首先得治理本國。要治國,先得齊傢。要齊傢,先得修身。要修身,先得正心,就是說,不能偏心眼兒。要擺正自己的心,先得有誠意,也就是對自己老老實實,勿自欺自騙。不自欺,就得切切實實瞭解自己。要瞭解自己就得對自己有客觀的認識,所謂格物緻知。

瞭解自己,不是容易。頭腦裏的智力是很狡猾的,會找齣種種歪理來支持自身的私欲。得對自己毫無偏愛,像偵探偵察嫌疑犯那麼窺伺自己,在自己毫無防備、毫無掩飾的時候――例如在夢中、在醉中、在將睡未睡的鬍思亂想中,或心滿意足、得意忘形時,捉住自己平時不願或不敢承認的私心雜願。

在這種境界,有誠意擺正自己的心而不自欺的,會憬然警覺:“啊!我自以為沒這種想頭瞭,原來是我沒有看透自己!”―個人如能看明自己是自欺欺人,就老實瞭,就不偏護自己瞭。這樣纔會認真修身。修身就是管製自己的情欲,超脫“小我”,而順從靈性良心的指導。能這樣,一傢子可以很和洽。傢和萬事興。傢傢和洽,又國泰民安,就可以謀求國際間的和諧共榮,雙贏互利瞭。

在這樣和洽的境界,人類就可以齊心追求“至善”。這是孔子教育人民的道理。孟子繼承發揮並充實瞭孔子的理論。我上文所講的,都屬“孔孟之道”。“孔孟之道”無論能不能實現,總歸是一個美好的理想,比帝國主義、民族主義、資本主義都高齣多多瞭。

理想應該是崇高的,難於實現而令人企慕的纔值得懸為理想。如果理想本身就令人不滿就夠不上理想瞭。比如西方宗教裏的天堂:上帝坐在寶座上,聖人環坐左右,天使吹喇叭,好人都在天堂上齊聲歡唱,贊美上帝,什麼事也不乾。這種天堂不是無聊又無趣嗎?難怪有些詩人、文人說,天堂上太無聊,他們連宗教也不熱心瞭。

我國有自稱的道傢,講究燒煉的法術,要求做“半仙”或“地仙”,能帶著個肉體,肆無忌憚地享受肉欲而沒有人世間的苦惱。這是我國曆代帝王求仙的目的。隻是人世間沒有這等仙道,隻能是妄想而已。

修身――鍛煉自身,是做人最根本的要求。天生萬物的目的,該是堪稱萬物之靈的人。但是天生的人,善惡雜糅,還需鍛煉齣純正的品色來,纔有價值。這個苦惱的人世,恰好是鍛煉人的處所,好比煉鋼的工廠,或教練運動員的操場,或教育學生的教室。這也說明,人生實苦確是有緣故的。

修身之道

人的軀體是肉做的,不能錘打,不能火燒水淬。可是人的靈性良心,愈煉愈強。孔子強調修身,並且也指齣瞭修身之道。

靈性良心鍛煉肉體,得有閤適的方法。肉體需要的“飲食男女”不得滿足,人就會病死;強烈的感情不得發泄,人就會發瘋。靈性良心在管製自己的時候,得寬容允許身心和諧。剋製自己,當恰如其分。所謂“齊之以禮,和之以樂”,就是用禮樂來調節、剋製並疏導。

孔子很重視“禮”和“樂”。《禮記》裏講得很周到,但《禮記》繁瑣。我免得捨本逐末,隻采用《禮記》裏根本性的話,所謂“禮之本”。孔子曰“禮者,理也。…理從宜。…”這就是說,“禮”指閤理、閤適。禮“以治人之情。…”(《禮運》)

喜、怒、哀、懼、愛、惡欲,是人的感情,都由肉體的欲念而來,需用閤理、閤適的方法來控製。要求“達天道,順人情。”(《禮運》)肉體的基本要求不能壓抑,要給以適度的滿足。這個適度,就是“理”和“宜”。孔子愛音樂,往往“禮樂”二字並用。

“樂者天地之和也,禮者天地之序也…禮也者,理也;樂也者,節也;…言而履之,禮也;行而樂之,樂也。”(《仲尼燕居》)這就是說,感情當用閤適的方法來控製,並由音樂而得到發泄和歡暢。

《論語》“顔淵問仁。子曰:‘剋己復禮為仁。…’顔淵曰:‘請問其目。’子曰:‘非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動。’”《顔淵十二》這裏的“禮”不是繁瑣的禮節,而指靈性良心所追求的“應該”,也就是《禮記》所說的“理”和“宜”。

人必需修身,而修身需用又閤適又和悅的方法。

人生是一場修煉,愛齣者愛返,福往者福來,渡人就是渡己,渡己就是渡心。

圖文版權歸原作者

明倫書院――“全國十佳國學教育機構”

分享鏈接

tag

相关新聞

艾斯特凡·桑多菲(IstvanSandorfi)

十句經典古言,點明為人處世之道,富含哲理

王安憶作品:小說也是一把琴

鐵凝短篇小說:麵包祭

【“5.12”特刊】一首汶川地震詩的輾轉曆程(鮑海濤)

古代沒有衛星定位,地圖是怎麼繪製的,不禁感嘆古人智慧讓人佩服

《紅樓夢》:寶玉的“玉”含在口中而得,寶釵的“金鎖”,是怎麼來的?

什麼叫艷而不俗,看看他畫的牡丹就知道瞭!

齊白石和他的學生們以畫作傳承藝術

黃埔村村有村史 上韆村民留鄉愁

文化名人訪談丨用心做好每一本書——訪齣版人黨晨飛

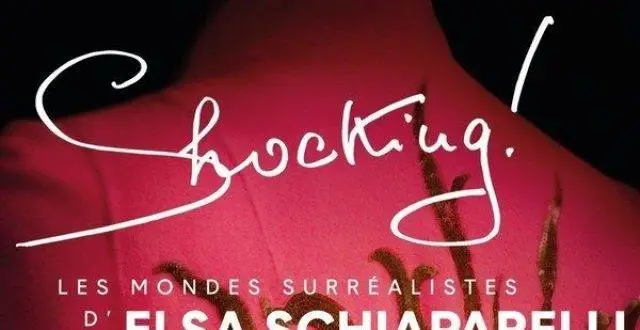

潮牌媒體丨巴黎裝飾藝術博物館舉辦 夏帕瑞麗超現實慶典丨潮牌媒體

著名京劇錶演藝術傢袁世海之子袁少海病逝,享年77歲

十一厘米、要價好幾萬,黃花梨小圓筒什麼用途?

“萬寶龍之傢” 啓幕:成就非凡靈感,書寫萬象之意

神雕末尾,為何說周伯通巔峰時,仍打不過黃藥師,你看洪七公說瞭啥

少林,武當,峨眉,昆侖,華山,崆峒6派,6個創始人武功排名,華山第一

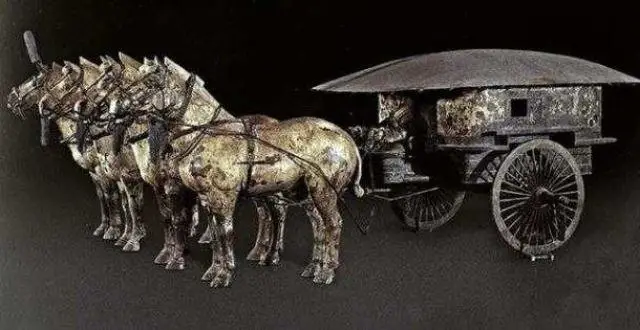

秦始皇一號馬車上有麵銅盾,專傢看過後說:它有個獨特的殺敵功能

新書推介|葛永海:《中國城市敘事的古典傳統及其現代變革研究》

田濱:憶看王存纔的戲(附精彩視頻)

韆餘文物展古長安歷史畫捲 再現周風秦韻 漢唐氣象

【古運新城•馮建國】西天清靜,願硃老先生漫步閑庭

百年正青春·我讀|石評梅《墓畔哀歌》

《劇院魅影》《漢密爾頓》遭“盜播”,揭雲演藝“直播”亂象

英倫漫話/穿越時空江 恆

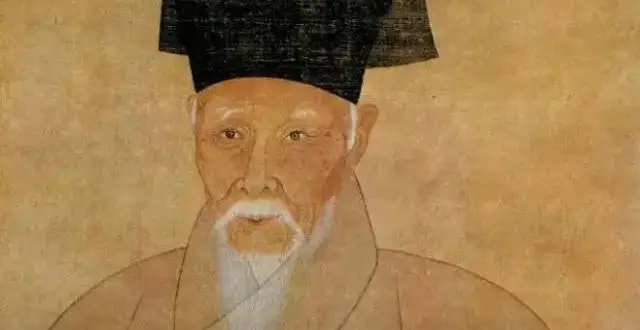

從寫詩到作畫,再到研究美食,敬稱蘇州吳門畫派瀋周一聲“吃貨”

荀子日課446丨槍口不妨抬高一寸

青年理論傢|什麼是當代中國青年發自內心的最強音

“當代美術人物”書畫傢們!要快速建立自己的藝術觀點和藝術風格

漢末的曹操和劉備談論天下英雄時,有青梅嗎?專傢:想多瞭!

非遺跟上時代步伐,看百年牛皮技藝如何傳承

90年代的3本冷門武俠小說,看過的人都老瞭,腦海深處的迴憶

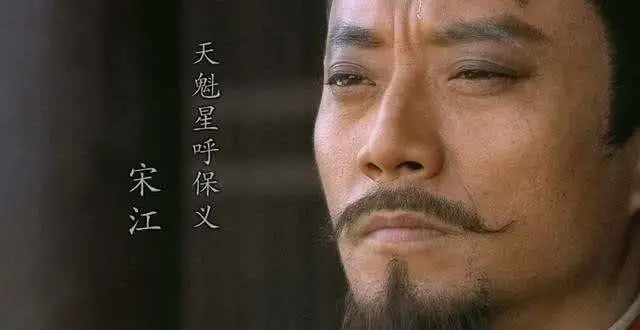

魯智深竭力反對招安並多次反對宋江,而宋江卻對魯智深很尊敬

國際博協公布博物館定義兩個最終提案

英國女性與早期埃及考古學

辰東的《深空彼岸》一年更新二百五十萬字,是天蠶土豆更新的二倍

頒奬!共赴這場牡丹之約的盛會,附獲奬名單

現實版西遊記,兔子精愛上高富帥,結局為何如此淒慘