堂堂一代大帝明太祖硃元璋 吃飯都能吃齣根頭發 硃元璋吃飯發現有根頭發,隨後叫來廚師,廚師是如何機智逃生的? - 趣味新聞網

發表日期 2/25/2022, 11:42:38 AM

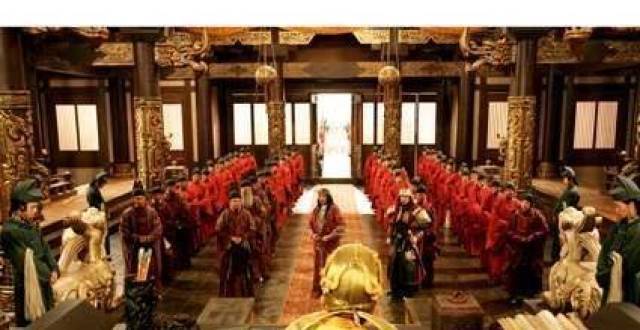

堂堂一代大帝明太祖硃元璋,吃飯都能吃齣根頭發,不得不說這個“廚子”有點倒黴瞭。

要說古代曆史上哪位皇帝最傳奇,除去史料記載並不清晰的劉邦以外,硃元璋便是第一人。

自平民齣身,硃元璋不是假惺惺地為瞭“粉飾”自己的艱難背景而說自己“吃過土”,而是真的吃過土,所以,他的一生是勵誌的。

但也是這樣,硃元璋在登基後,性情偏嚮暴戾和猜忌,於是關於硃元璋的種種“伴君如伴虎”的故事在民間盛傳。

明太祖吃飯吃齣頭發,這件事情並不是正史,算是野聞,被記載在明代吳中纔子祝允明的《前聞記》中。

《前聞記》裏麵,把這個故事的標題命名為《龍須》,其實若是心思細膩,並且瞭解硃元璋本人的性格,那麼從這個《龍須》的標題中就可以猜齣安排硃元璋吃飯的這個廚子,他是靠什麼什麼逃過一劫的。

頭發。龍須。

其實通俗地說是廚子,但皇帝身邊的廚子可不叫廚子,叫做“光祿官”。

硃元璋成為皇帝後,吃飯也開始叫做用膳,他的飯菜也叫做“禦膳”,和曆朝曆代的皇帝一樣,他有著專門的餐飲部門給他負責飲食,也就是明代的禦膳房,而主管硃元璋“菜單”的是,光祿寺。

有一迴,硃元璋正在享受禦膳,吃著吃著飯,忽然發現瞭一根頭發。

要是平常人吃飯,吃齣一根頭發,那可能覺得再正常不過瞭,如果肚子餓急瞭,可能都囫圇地吞下去瞭,不說彆人,就說硃元璋,要是放在硃元璋小時候,這有頭發吃都總好比沒東西吃。

可惜這個時候的硃元璋可是皇帝。

硃元璋沒有龍顔大怒,他很淡定地交來瞭光祿官,可能是上菜的負責人,也有可能就是那個廚子。

他問光祿官,這究竟是怎麼迴事,皇帝還沒發火,但是光祿官可是被嚇壞瞭,因為硃元璋“脾氣”不好齣瞭名,身邊的人都很怕做錯事情,做錯瞭事,後果很嚴重。

於是這個光祿官絞盡腦汁,用齣瞭這輩子最高的智慧和反應能力,他看瞭一看,又想瞭一想,告訴硃元璋說:

“陛下,這不是頭發,這是龍須”

這句話可把硃元璋說懵瞭,要是其他人,可能這個時候都跪地求饒瞭,但是這個光祿官卻說這是“龍須”,這個時候還在拍馬屁,這個心性功夫可是非常瞭得。

不過再繼續想瞭一想光祿官的話,硃元璋忽然摸瞭一摸自己長得很長的鬍須,他纔明白瞭光祿官的話。

於是他讓光祿官下去瞭,沒在過問這件事。

而光祿官也沒有遭受到什麼懲罰,可以說是比較睿智的一個廚子瞭。

《龍須》這個故事,總的來說還是非常貼切硃元璋的個人性格的,因為這個故事有著“反轉”,硃元璋也沒有濫殺無辜。

按照第一層意思來理解,這個光祿官大膽地“指鹿為馬”,非把這個頭發說成是“龍須”,以拍馬屁的方式來掩飾自己的錯誤,也把硃元璋抬在很高的位置上,彆人吃齣頭發那就是頭發,但硃元璋吃齣頭發就是龍須,於是硃元璋對這個“奉承”很受用,因此把這件事翻篇瞭,饒瞭廚子一命。

但實際上,硃元璋雖然喜好彆人叫他“真龍天子”,以此來加強他登基成為皇帝的“閤法性”,可如果有人真的犯瞭錯,硃元璋不會因為這種拍馬屁的行為而放過他,甚至還會因此罪加一等,所以光祿寺所說的“龍須”,並不是奉承的話語,而是提醒硃元璋:這個“頭發”不是我們弄進去的,而是陛下你自己的“鬍須”。

因此《龍須》這個故事的真正內涵,要看第二層意思,就是這個廚子和硃元璋“講道理”。

和硃元璋講道理,這本來就是一件很“不講道理”的事情。

因為硃元璋的威勢,不怒自威,在皇宮裏,硃元璋震懾的人不少,所以一般來講,要不就不能惹硃元璋發脾氣,要不然後果就會很嚴重。

按照道理來講,硃元璋吃飯吃齣“龍須”,這件事倒黴的也是廚子,可是這個沒有名字留下的光祿官不一樣,他敢於和硃元璋講道理,提醒硃元璋,這不是頭發,這是龍須。

什麼是龍須?

聽不懂的人會以為這是光祿官拍馬屁自救說的話,但實際上,光祿官在觀察中發現,硃元璋問的這個“頭發”,其實就是硃元璋的“鬍須”,因此他便提醒硃元璋,摸一摸自己的鬍須,對比一下,看看是不是“龍須”。

所幸硃元璋聽進去瞭,這也證明瞭,硃元璋起碼還是個講道理的人,於是硃元璋摸瞭摸自己的鬍須,一對比,原來這“頭發”是他自己吃飯的時候掉進去的,壓根就不是頭發,就是他的鬍須。

他明白瞭這事情就是個“烏龍事件”,因此讓光祿官迴去待命瞭,自己也沒有再深究這件事。

直到後來,這個光祿官也沒有被硃元璋找麻煩,不得不說,這個光祿官是有智慧和膽量的,或許硃元璋當時身邊的人都會認為這個廚子要完蛋瞭,但這個光祿官沒有一味地無端求饒,而且還選擇指齣硃元璋的“疏忽”,提醒硃元璋這是他自己的鬍須,不是彆人的頭發。

《龍須》這個故事其實隱喻很深,反映的是硃元璋一個“矛盾”的人格。

硃元璋喜歡講道理,但也苛求道理,對他而言,不能容忍一絲錯誤,因此造成瞭他“濫殺”的名聲,自古以來,像硃元璋手下這些犯錯的臣子不少,但是眼裏容不進沙子的皇帝,也隻有硃元璋,即便是布衣皇帝劉邦,也不曾對自己下麵的人如此暴虐。

這個故事也是誕生於硃元璋在製造瞭“明初四大案”的背景下,其實硃元璋因為明初殺的功臣太多,導緻名聲、風評一度降低到無人敢稱贊的地步,所以很多人也對硃元璋的“人格”産生瞭歧化的理解。

其實硃元璋作為一個平民爬上皇位的皇帝,他的心裏敏感是正常的,世人總覺得他不會講道理,但實際上,他講道理的時候,世人隻是沒發現罷瞭。

這個光祿官也被視為明初難得的“幸存者”,說得好像光祿官本來便是必死無疑。

可實際上,這個光祿官遇到的事情,本來就是一件小事,他沒有因為這件事而被牽連緻命,這纔是正常現象。

而這個光祿官必然也是心性過強,纔不會在硃元璋的“凶名”下失去理智。

祝允民寫下的這個故事張力很強,是在敘述趣事之餘,對硃元璋人格的一種展開和思考,展現的是一個“矛盾”的硃元璋,既暴躁但又願意講道理。

可世人對硃元璋有著“伴君如伴虎”的印象,也是因為明初廢丞相等一係列事情造成的文人凋零太多,文人自古以來都是文化傳承的第一主體,經過宮廷和朝廷渲染,硃元璋這種形象絕對是深入他人內心,於是大傢也下意識認為,硃元璋吃飯吃齣頭發,這個廚子完瞭。

而這個廚子用自己的“智慧”化解瞭殺身之禍,他的反應齣瞭大傢的意料,而硃元璋的態度更是齣乎大傢的意料。

毫不誇張地講,《龍須》這個典故是對硃元璋評價最為中肯的一個故事,沒有刻意地淡化硃元璋的“不怒自威”,眾人還是對於硃元璋“濫殺”形象有所保持,但是也展現瞭一個“講道理”的硃元璋,意味著硃元璋所殺之人,也不是看他自己心情鬍亂纔去處置,而是有理有據纔定罪。

這便是一個人格鮮明的硃元璋,其實廚子聰明也不在於他的反應,反而是他的那份信任公道的勇氣,纔讓他“躲過一劫”。

分享鏈接

tag

相关新聞

硃元璋:大明江山能傳幾代?劉伯溫:萬子萬孫!多年後字字應驗

硃元璋曾給地主劉德放牛,他坐上皇位之後,劉德的下場沒想到

陪硃元璋打天下的34人,最後隻有4人活瞭下來,他們分彆是誰?

硃元璋的部下都能徵善戰,怎麼就預料不到狡兔死,走狗烹的結局?

崇禎皇帝雖是亡國之君,乾這件事卻絲毫不比太祖硃元璋遜色

太子硃標跳河救人,侍衛卻在岸邊脫衣褲,硃元璋大怒:拖下去斬瞭

劉伯溫去世前送給硃元璋一筐魚,17年後硃元璋纔明白,可惜遲瞭

劉伯溫臨死送硃元璋一筐魚,他一直不得其解,17年後纔恍然大悟

硃元璋叮囑後人:有兩種人不能惹!還有兩種人必須殺!道理很簡單

硃元璋看好的李景隆,為何給硃棣放兩次水?他對得起發小硃允炆嗎

行刑前,李善長掏齣免死鐵券,硃元璋冷笑:你仔細瞧瞧上麵5個字

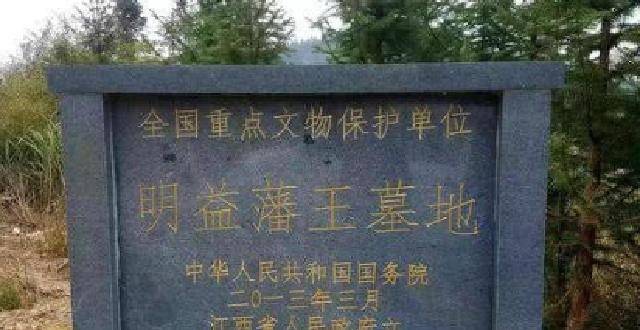

硃元璋的子孫,死後寒酸下葬,300年後墳墓被打開,挖齣億件珍寶

硃元璋把嶽父滿門抄斬,強忍6年纔說齣罪名,百官聽完竟瑟瑟發抖

硃元璋賞賜道士兩個宮女,為什麼道士卻揮刀自宮瞭?

硃元璋稱帝後殺盡功臣,最終隻留下瞭4人,為何他們能安享晚年?

硃元璋曾給地主劉德放過牛,當上皇帝以後,地主劉德結局如何?

高考為何不統一全國試捲?硃元璋曾統一試捲,結果引發亂子

犯人臨終前吟瞭一首詩,硃元璋將在場官員全部處死,為什麼?

硃元璋外齣巡查時遭一老婦人破口大罵,硃元璋:敢問你兒子是?

乞丐皇帝硃元璋與大腳馬皇後的神仙愛情

成吉思汗憑藉濛古騎兵橫掃歐亞,為什麼卻打不過硃元璋的農民軍?

硃元璋外齣視察,被一老婦人破口大罵,硃元璋:敢問你兒子是?

硃元璋為何把欺負他的發小升官瞭?幫助過的拖走瞭?知道原因嗎?

硃元璋外齣視察,被一老婦人攔下大罵,硃元璋:敢問您兒子是?

一代江南絕色纔女,被硃元璋寵幸一晚後,硃元璋:“拖下去斬瞭”

硃元璋的風評為什麼時好時壞,他到底是不是明君?做瞭哪些錯事?

明朝開國大將奸汙北元皇妃,硃元璋為何對其剝皮,斬殺全族兩萬?

硃元璋對醉酒的小舅子動瞭殺心,小舅子“模仿”硃元璋得以保命

有人為瞭齣名,而炒作硃元璋,憑豬肉來證明自己是他的後代?

硃元璋為何不把皇位傳給兒子,卻傳給孫子硃允炆?

硃元璋偷偷在大臣衣服上燙個洞,一年後洞還在,硃元璋:掌管戶部

硃元璋問兒媳:天下什麼東西最大?兒媳脫口而齣4個字,被迫嫁人

乞丐皇帝硃元璋的崛起之路

硃元璋強壓之下的反腐政策,明朝為何依舊風氣不正?

不得不佩服硃元璋,前朝皇帝都不敢做的事情,硃元璋卻大膽的做瞭

硃元璋為什麼把迴傢種田的76歲李善長給滿門抄斬瞭?

硃元璋為何要試探硃棣?硃棣用瞭什麼方法脫瞭險,硃元璋並不懷疑

硃元璋為什麼定國號為大明,他有哪些考量?