提起張良 後世的人們總是以“西漢第一功臣”贊揚他 劉邦病逝前,張良3年不吃五榖,5年閉門不齣,換來子孫2000年平安 - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 11:01:40 AM

提起張良,後世的人們總是以“西漢第一功臣”贊揚他,他的智慧被韆古曆史所收藏,被本本的古籍所記錄傳世。

北宋政治傢王安石曾寫詩贊道:“漢業存亡俯仰中,留侯於此每從容。固陵始義韓彭地,復道方圖雍齒封。”

張良乃一代謀臣,他擁有大智慧,他不貪戀榮華富貴,不沉迷權勢權力。他看起來雖像文弱之士,心中卻深藏傢國情仇。他對劉邦忠心耿耿,而劉邦青雲而上的大業著實也離不開他的輔佐。

身為韓相之子的他背負著滅國之仇,也許是因為年少時親眼瞧見傢國覆滅,他纔在這世間活得更通透、有溫度。他懂得始終存有仁義之心,懂得全身而退、明哲保身。

他輔佐劉邦成就大業,在劉邦病死之前,正逢權利爭鬥之時,他不想捲入其中,而是選擇瞭明哲保身。他三年不食五榖,五年足不齣戶,終於換得子孫兩韆年的平安。

這何嘗不是一種大智慧,一代謀士張良在亂世之中終於用謀略贏得瞭晚年的清平。

用智慧為劉邦謀天下

人們皆以為滿腹謀略的張良是一位鬍子大漢,卻不然,張良本人生得一副好容貌,猶如清麗佳人,纔貌皆不俗。

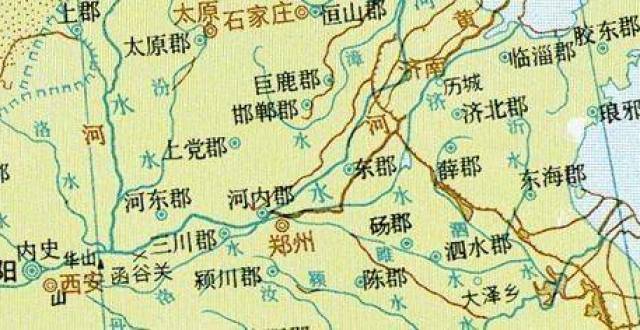

他的父親本是韓國的丞相,而他乃韓相之子,自小便過著尊貴優渥的生活。可是,等到他少年時,卻目睹瞭傢國被秦始皇帶兵覆滅的場景,勢要報仇雪恨。

自此開始,傢國的情義卻刻進瞭他的胸膛,覆國仇恨也融進瞭他的骨血。他看似是一介文士,卻有勇有膽,散盡傢財準備伏擊秦始皇,卻不料因為失誤並沒有成功。

十餘年間,他便背上瞭叛亂刺殺的罪名,日復一日的流亡。

他與當時還隻是泗水亭長的劉邦初相識,他的故事經曆打開瞭劉邦的新世界。也讓劉邦頗為吃驚他胸膛中所深藏的大誌氣,也讓他就此産生瞭惜纔之心。

可以說,張良成為瞭劉邦最知心的人,二者有著共同的目標。劉邦想攻入秦宮就此稱王,而張良卻想滅秦報仇雪恨。

張良用自己的智慧給予瞭劉邦莫大的支持,劉邦隻靠一身俠義之氣,是不能完全成就大業的。他本是無賴齣身,身上還有不曾改掉的貪戀財物、美色的習氣。

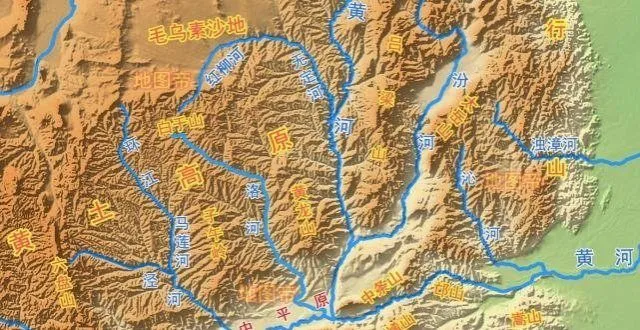

於是在劉邦率先攻入函榖關時,被眼前的繁榮、美色亂瞭陣腳。是張良提醒並勸諫他,不可隨意動置一毫一物,要紋絲不動地等待項羽的到來。

這纔免得瞭劉邦的一死,不然,項羽恐怕就有瞭處置劉邦的理由瞭,更哪來西漢一說?

後來,劉邦還是成為瞭項羽的“眼中釘”,卻不想,項羽軍營中的項伯因為張良的救命之恩,就前來通風報信,勸張良明哲保身、兀自逃命。

可是張良沒有這麼做,因為他恪守著對劉邦的忠誠之心,還是事無巨細地告知瞭劉邦,並且讓劉邦與項伯結為親傢,就此又幫劉邦逃脫一災。

在劉邦贏取天下的過程裏,張良功不可沒。他用他的忠義之心和深邃智慧屢次助劉邦從水火中逃脫。

無心榮華明哲保身

張良雖然生在亂世,可他的一生卻像泉水那般清澈、通透。

他輔佐劉邦登上大位,並不是為瞭圖個官職、圖一份榮華富貴。隻是因為他難消心中傢國恨,當秦朝覆滅的那一刻,他心中的石頭就擲地有聲地安心放下瞭。

自古帝王沒有一個是不疑心重的,身處高位,手握大權,但也覺得一切仿佛都搖搖欲墜。他們想坐穩位置,就把自己一切疑心所歸之處斬草除根。

身為漢高祖的劉邦也是這樣,縱使他曾經是怎樣愛惜人纔,結交狹義,終究逃不過內心愈發嚴重的懷疑猜忌之心。

於是張良眼看著燕王臧荼作為第一個犧牲品犧牲,接著目睹韓信、劉邦的同鄉盧綰、劉邦的女婿趙王等將士功臣,紛紛被扣上企圖叛亂的罪名被處死。

或許有那麼一瞬間,他也是心寒的吧。他看到那些將士大臣們被帝王的猜忌殘忍之心,嚇得瑟瑟發抖時,一定也是失望的吧,可是他改變不瞭什麼。

張良是一代謀士,更加料想到他的結局會是怎樣。隻是他與劉邦的情義深厚,最為知心,隻是或早或晚的事情而已。於是,他選擇瞭明哲保身。

他三年不吃五榖,五年足不齣戶。他無心權勢,想在紛亂的權勢鬥爭中全身而退。

但是有一日,呂後卻哭泣著找到他,請求他齣謀劃策保住劉盈的太子之位。他本是無心這些事的,但是他不想看到宅心仁厚的劉盈被廢除,於是他同意瞭。

他讓呂後請來瞭劉邦最敬重的四位大儒,終於保下瞭劉盈的儲位。劉邦不久病死,劉盈順利繼位,呂後對他深懷感激,想將他提拔到更尊榮的位置。

張良卻拒絕瞭,決定離開,潛心修道。因為他深知呂後的為人,更不想捲入其他的爭鬥之中。

這事實上又是張良的一次明哲保身和大智慧,在張良走後,呂後將戚夫人及其幼子殘忍殺害。宅心仁厚的劉盈目睹惡行,鬱鬱而終。呂後為瞭專權更是尋找瞭一個外戚幼子,繼而殺害劉氏子孫。

但始終沒有禍及張良,也許呂後也是深感當年張良的扶持之恩吧。

結語

張良真的是值得後人贊頌的一代謀士,他身上有無數高尚的品質值得後世學習。他忠心耿耿,有情有義,所以他的一生也總被仁義所惠及。

他無心榮華,胸膛之中隻有傢國。他不嗜殺戮,不忘初心。他雖生在亂世,卻始終懷有一顆赤子之心。

他本可以擁有無上榮華,但是卻選擇瞭退而避之、明哲保身。正是因為他的智慧睿智、懂得時務,他本人纔得善終,他的後世也得以延綿2000年。

也許是過早接觸過亂世,他活得比任何人更清透、更溫潤。他於漢朝的建立有著莫大的功勞,但是他卻從不自矜功伐、好大喜功。

他得以保全晚年,並不是帝王的仁慈,並不是帝王的愛護,而是因為他的忠義,他的智慧。他在亂世中終於找迴瞭自己破碎的傢國夢,並使其圓滿。

他一生隻為傢國,心願終瞭時也是他捨棄凡塵時。

分享鏈接

tag

相关新聞

劉邦早年被大嫂嫌棄,當上皇帝後給侄子這樣一個封號,被傢族取笑

呂雉是個心狠手辣的女人,為何在劉邦去世後對薄姬如此之好?

韓信慘遭呂後殺害,死前撂下一句狠話,讓劉邦得知後坐立不寜

曾經是劉邦的夢想,一品大員也挺羨慕,聽上去像個芝麻官

都說劉邦是“流氓皇帝”,那劉邦究竟有多流氓,你肯定猜不到

他割下項羽大腿被劉邦封侯,800年後他的後代稱帝,一統中原

項羽本想鴻門宴上殺劉邦為何又故意放走他

劉邦有什麼過人之處,憑什麼能夠駕馭很多比自己厲害的人?

陳倉之戰:韓信為劉邦爭奪天下的成名戰

劉邦靠約法三章治國?不,《漢律》是我國曆史上最復雜的律令製度

“文盲”劉邦一生作詩隻2首,卻力壓乾隆四萬首,成為韆古絕唱

漢王劉邦和蜀漢皇帝劉備,為何都與漢中有不解之緣?

秦朝末年六國貴族復國,為什麼會被漢高祖劉邦殺光?

三國知識,劉備跟中山靖王是什麼關係,為什麼不說是劉邦的後人

兵敗彭城,扮女裝齣逃,屢次敗給項羽的劉邦,為何總能滿血復活?

廢分封、設郡縣明明是曆史進步,劉邦為什麼要分封諸侯王?

劉邦病死前,張良3年不食五榖,5年不齣門,換來子孫2000年平安

劉邦逃亡時,將兒女踹下馬車是冷血無情嗎?恰恰相反,是愛的錶現

劉邦臨死之前,為何要派陳平殺死妹夫樊噲呢?

韓信死後,閻王說:你受冤屈瞭!來世我讓劉邦當漢獻帝,你當曹操

陳平在鴻門宴上放瞭劉邦,不僅給瞭項羽一個台階,還受到劉邦重用

劉邦稱帝後,每天都讓父親吃一樣美食,其父卻難以下咽甚至求饒

露天會議上,劉邦與韓信等各大將士共同參加,會上劉邦拍手稱快

劉邦看齣,魏王豹與漢交惡,但彭越身為魏相卻對漢友善

“文盲皇帝”劉邦,一生寫兩首詩,卻力壓乾隆四萬首,成韆古絕唱

曆史上真實的英布,為項羽打下江山,後來卻投靠劉邦結局很淒慘

劉邦那樣寵愛戚夫人,為何不願廢呂後、改立戚氏為皇後?

清朝有兩個傳奇女人,一個開啓盛世,一個敗傢亡國

劉邦為快速增加人口,想一個辦法男人叫好,女人叫苦

秦國那麼強悍,為何劉邦能讓輕鬆就殺進鹹陽,文臣武將都去哪瞭?

韓信被呂雉殺害前,留瞭一句什麼話,讓劉邦恐慌不已

漢高祖劉邦戰績統計,劉邦的軍事實力到底有多強?

21軍解放杭州,沒看一眼西湖就撤:隻怪譯電員給傷亡數字加瞭個0

劉邦在得知韓信去世時,為什麼會有這樣的反應?

嘔心瀝血四十年卻終未能恢復漢室,劉備比劉邦差在哪?

劉邦屍骨未寒,此人就嚮呂雉求婚,呂雉說我老瞭要不您娶位公主

漢高祖劉邦起義時,芒碭山斬殺的白蛇到底多大

身為項羽的叔父,項伯為何鴻門宴上保護劉邦,以至於放虎歸山