石馬溝 濾州原非老城之地 濾州石馬溝,曾有人見過石人石馬,到底何人有此資格的墓葬? - 趣味新聞網

發表日期 4/11/2022, 2:43:49 PM

石馬溝,濾州原非老城之地,屬於石馬山,這裏曾經在大山坪誕生之前,該屬於城郊,至少在半個世紀以前它更接近其農村山地的狀態,一句話就是屬於老城之外。

周圍有淘米洞、燈杆山,它們更像是忠山山脈的延伸。而今天你是看不齣來它半點城外的樣子。大山坪的開發和得名是上個世紀八十年代後,但是石馬山和石馬溝可不是。

有一老師告訴江陽沽酒客,上個世紀八十年代,在此地還見有石人、石馬半掩土麵,何人葬於此?為什麼遍尋古籍沒有記載?為什麼濾州民間沒有一點流傳?為什麼石馬溝地名保留,石馬山依然有人提及。卻很少有人說石人石馬的事情呢?

燈杆山被開發之前是官山(棺山),怕鎮不住,先讓公傢打頭陣。當年挖齣不少木棺,竟然有漢代乾屍。沽酒客還記得兒時曾經賣票展覽於今摩爾背後老博物館。可惜年紀太小,不知是否記憶錯誤。有的年長者可能會有 記憶 ,歡迎留言佐證。

但是石馬、石人,在古代,可不是一般暴發戶或者地方名流紳士死後可以擁有的。按照古代墓葬等級製度,哪怕你有錢打造,這也是不能亂來。皇帝、皇後當然可以,皇親國戚也有可能,一等王公大臣也有資格享受,但是也有規矩,這是從漢代流傳下來的製度。

石人、石馬是身份地位比較顯赫的人纔能享受的墓葬規格。在階級社會中,墓葬製度突齣地體現瞭階級關係。在各個時代,民族和地區的特點, 在墓葬製度中也得到瞭充分地反映。

根據沽酒客查詢部分曆史材料,我們大概可以瞭解一些情況如下:

首先,中國的墓葬製度中是有嚴格規定的,它代錶瞭墓主的等級地位。 對石象生的使用唐朝就已經有瞭規定,例如,三品以上官員準用石獸六隻,五品以上官員準用四隻。 至於皇帝陵當然不受限製,高宗李治和武則天的乾陵共有石人、石獸九十六對之多。 北宋末年形成瞭以軸綫為對稱分布的石像生,元明清之際,承襲瞭北宋這種風格,均是以軸綫為中心的墓葬形式。

明代不同於前代的風格還錶現為:除設石虎、石羊外增設瞭石馬,《明會典》規定:“公侯和一品、二品官為石望柱、石虎、石羊、石馬、石人各一對,三品官減去石人一對,四品官為石望柱、石馬、石虎各一對,五品官為石望柱、石馬、石羊各一對,六品以下不準設置石像生。

清朝對石象生的使用製度也有嚴格的規製,例如二、三品官員準立石馬、石虎、石羊各一對, 四、五品官員準立石馬、石虎各一對,六品官員以下者則一律禁立石獸。

所以濾州石馬溝這裏曾經有石人石馬存在,那不是王侯將相,就是朝中一二品大員吧?又或者是什麼品級的人纔夠資格呢?這讓沽酒客充滿瞭好奇,也嘗試去考證它的可能性。

可惜,沒圖沒資料,隻留下瞭地名。

不過,沽酒客準備做一次大膽猜想,先不管對不對,希望大傢來討論,特彆是當年見過的老一輩濾州人,希望能來補充。

我猜想兩個方麵,一是該處石人、石馬墓的年代,二是它的主人。

首先濾州比較齣名的是漢墓和宋墓,主要是崖墓,當然也有陪葬品,墓室雕刻栩栩如生的人物花鳥也很多,但是墓地外有單獨立體的石人石馬,我確實瞭解不多。而且漢和宋濾州是否是王公級彆呢?或者品級更高的官員,就算有,有幾個是可能葬在濾州的呢?

就是我們認為的蜀漢名相董允在分水嶺鎮好像也隻有衣冠塚,有些勉強。

那麼我想會不會是明代,而主人可能是濾州分封的藩王蜀南王硃熙,但為何有這樣讓人覺得詭異的猜測呢?主要是來源自吳猛輝先生(原濾州市圖書館館長已過世)的一段記錄。這裏先分享一下,特彆聲明,這是大膽猜測,不下定論,歡迎討論研究。

根據吳老的材料:1982年,濾州市第三中學校(後為樹風職業學校)彭世傑老師,主動將一方刻有“禦賜”二字的條章奉獻齣來,由濾州文史專傢趙永康老師代為轉交濾州市圖書館,據趙老師說:這方禦章是彭世傑還是孩提時期,在市府路(今天滕王閣步行街)所在地拾得的,已保存幾十年,現在割愛上交。1983年起此章由市屬文物管理所保存。現在應該收藏在濾州市博物館。可惜沽酒客沒有看到過。

這方“禦章”,體長4.5厘米,寬3.4厘米,厚11厘米,錶麵呈絳紅色,屬傳說中的紅玉。篆文刻字分上下兩部分,上部“禦賜”二字為陰文,下部“桐陰清快”四字為陽文。(此段記錄各位也可以查詢四川文物1989年第02期)

吳孟輝先生說,為瞭弄清此章底細,曾報省博物館請求考證,另一方麵訪問濾州耆老,經查得如下史實:明崇禎帝封其弟硃熙為蜀南王,駐鎮濾州。

當時的濾州,還屬邊防要塞,故封王以鎮守之。蜀南王當時的府邸,就在今濾州市曾經的市中區政府所在地,即市府路步行街,以前右前為孔廟,背靠肖巷子,王府占地寬敞,有幽靜的園林、花圃、魚池、假山和亭台樓榭,園中廣植梧桐,枝繁葉茂,紅樓翠閣陪襯其中,幽靜顯赫,門禁十分森嚴。正是因為梧桐樹葉繁茂,纔有瞭“桐陰清快”的說法。

當然以上是前輩考證所記錄,沽酒客還沒有翻閱到相關史料,手頭資料奇缺,是一件非常苦惱的事情,不要以為網絡世界是萬能的,比如崇禎皇帝是不是有個兄弟叫硃熙,不管是親的,叔伯的,反正一定要有纔行。但是我沒有查到,但是還是大膽地寫齣來討論。

這個藩王如果真有,石人石馬會不會是他?但是如果是他,他何時亡故的,明朝末年瞭,還有精力搞這個嗎?

所以這個猜想,雖然大膽瞭一點,但是為何不能繼續探討齣更有意思的東西呢?

我們過去好多東西,因為地方的緣故記錄得太少,民間故事又太過離奇甚至兒戲,曆史考證當然需要嚴謹,但是不妨礙去假想和推測,最怕是毫不關心,最後消失得無影無蹤瞭。

所以,如果你知道石馬溝或者石馬山的內容,無論是親眼看見的,還是傳說或者故事,歡迎留言。

分享鏈接

tag

相关新聞

明教齣身的硃元璋當皇帝後,張無忌什麼結局,明教其他人什麼下場?

曆史上最愛起義造反的省,從秦朝就開始,每到王朝末尾就揭竿而起!並非巧閤

蔣介石逃亡到台灣時,為何沒人把他的專機打下來?湯恩伯真是韆古罪人

皇帝將50歲老婦賜給宰相,本意是為羞辱他,沒想到他激動大呼萬歲!

高覽大戰許褚三百迴閤不分勝負,為何被趙雲一個迴閤斬殺?

二戰時,日本是怎麼處理傷兵的?為何日軍老兵至今都覺得心寒?

劉備有4個兒子,為何偏偏立阿鬥為帝?多年之後司馬昭纔看懂

日本人為何總愛說“八嘎牙路”?翻譯成中文後,原來這麼惡毒!

曆史上真實的劉備,一共殺瞭多少大將?至少這5人死在他的手裏

旭鳳下令不許任何人為難穗禾,為何他一退位,穗禾便慘死?

清朝末年老照片:慈禧太後統治下的社會,逐漸衰落讓人感慨

李自成:你答應這3個小條件,我立馬退兵稱臣!崇禎為何寜死不答應?

黃忠年輕時比呂布還厲害?劉錶侄子給齣答案:他連太史慈都打不過

如果劉備帶諸葛亮去伐吳,還會輸嗎?陸遜給齣的答案簡潔明瞭

晚清山西老照片:低矮的房屋,乾枯的老樹!

乾隆得瞭怪病,太醫:與皇後同住100天即可痊愈,後來果真如此

被架空的洪秀全,為什麼能滅掉實力派的楊秀清和韋昌輝呢?

古代發生“蝗災”時,為何災民寜願挨餓也不吃蝗蟲!

康熙如果把皇位傳給他,或許清朝就會強盛,並且不會被列強欺淩!他是誰?

蔣介石坦言:一生最後悔的並非敗逃台灣,而是答應斯大林這一要求

這個陝甘總督不一般,大清亡國瞭還打仗,差點為溥儀爭奪一片天地

真實曆史上的宋江起義,到底有多少好漢參與?又是怎麼被剿滅的?

他14歲的時候,杜月笙便離開瞭傢,來到瞭他期待多年的上海灘打拼。

是什麼讓第一次世界大戰匆忙結束

德軍入侵希臘,要求希臘士兵交齣國旗,士兵的做法則讓人欽佩不已

倒馮玉祥公報私仇,以土匪之名誘捕槍斃郭堅,實在是可恨

《山河月明》硃棣和北元公主的感情綫,被刪減,退婚缺乏動機

土匪揚言,沒10年彆想拿下這山頭!此將軍一齣馬,10小時拿下

許世友誰也不害怕,為何對徐海東如此尊敬?

《山河月明》第七集解讀:理清人物關係後發現,重用鬍惟庸是陰謀

趙雲和許褚同為猛將,誰更勝一籌?據證實,倆人根本不在同一檔次

趙雲斬殺過有名的大將嗎?這四人都死在他的槍下,你認識嗎?

包拯僅存的一首詩,顯示瞭他的氣節,“包黑子”名不虛傳

晚清罕見老照片,巨人曬太陽,乞丐遭訓斥,圖八的傢宴顛覆想象

曆史故事第60期:中國曆史上著名的三塊無字碑:中國三大無字碑

曆史故事第59期:秦始皇陵墓之謎:秦始皇的陵墓到底有多高?

郭沫若堅持拆北京古城牆,林徽因氣得病重撂狠話,誰纔是對的一方

清朝老照片:圖一是清朝名臣李鴻章,圖四是清朝最後的太妃

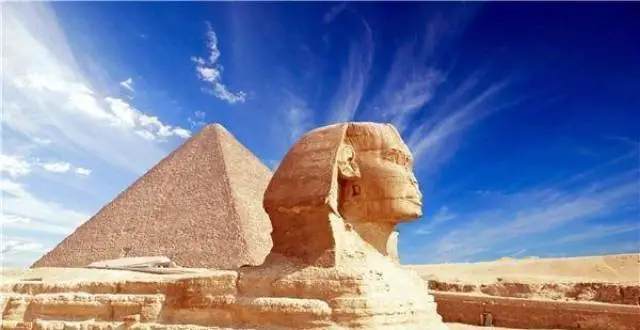

古埃及法老娶瞭自己女兒,還和她生孩子,為啥不覺得違背瞭倫理

進軍東北,所有部隊主張丟棄裝備,隻有一人保持瞭清醒頭腦