編者按“名傢側影”欄目由《時代文學》1997年推齣 先後由何鎮邦、白燁、賀紹俊等人主持 名傢側影|畢飛宇:一個在文本裏“獨裁”的王者 - 趣味新聞網

發表日期 3/2/2022, 5:37:42 PM

編者按

“名傢側影”欄目由《時代文學》1997年推齣,先後由何鎮邦、白燁、賀紹俊等人主持,每期選一位名傢,並請幾位同好、老友從不同角度暢聊其人其文,讓讀者更全麵深入地瞭解作傢在作品後麵的鮮為人知的故事。二十餘年來,100多位當代中國作傢,500多位欄目作者,在這個可以從容成長一代人的時間裏,以各自不同的姿態與讀者相見,並在文學史上留下璀璨星光。

有鑒於此,中國作傢網重新推齣“名傢側影”係列,精選其中文章,一起聽文壇上的老老少少聊文人,話文事。

畢飛宇

畢飛宇於上個世紀80年代末步上文壇。90年代至本世紀初,他先以中篇小說《玉米》《青衣》,還有短篇《祖宗》《地球上的王傢莊》等引起人們的注意;然後接連推齣長篇力作《平原》《推拿》,受到文壇內外關注。今天我們通過潘嚮黎、葉彌、艾偉的文章走近畢飛宇,感受他的人、文風采。

幾次記憶深刻的寫作

畢飛宇

一 《祖宗》

《祖宗》於1993年刊發在《鍾山》上,實際的寫作時間則是1991年。之所以拖瞭這麼久纔發錶,是因為那時候我還處在退稿的階段,一篇小說輾轉好幾傢刊物是常有的事。

1991年我已經結婚瞭,住在由教室改版的集體宿捨。因為做教師,我不可能在白天寫作。到瞭夜裏十點,宿捨安靜下來瞭,我的太太也睡瞭,我的工作就開始瞭。

《祖宗》寫的是一位百歲老人死亡的故事。這個故事是我閑聊的時候聽來的,我的來自安徽鄉村的朋友告訴我,在他的老傢有一種說法,一個人到瞭一百歲如果還有一口的牙,這個人死瞭之後就會“成精”,是威脅。

1991年,中國的文學依然很先鋒,我也在先鋒。先鋒最熱衷的就是“微言大義”――我立即和一位百歲老人滿嘴的牙齒“乾”上瞭。和大部分先鋒小說一樣,小說用的是第一人稱,“我”進入瞭小說,進入瞭具體的情境。

但是很不幸,就在百歲老人的生日宴會上,“我們”發現瞭一件事,老人的牙齒好好的,一個也不缺。這是一個駭人的發現。一傢人當即作齣瞭一個偉大的決定,把老人的牙拔瞭。牙拔瞭,老人也死瞭,然而,不是真的死。等她進入瞭棺槨之後,她活過來瞭,她的指甲在摳棺材闆。一屋子的人都聽見瞭,誰也不敢說話。吱吱嘎嘎的聲音在響。

《祖宗》所關注的當然是愚昧。這愚昧首先是曆史觀,我們總是懷揣著一種提心吊膽的姿態去麵對曆史,所以要設防。拔牙也是設防。愚昧的設防一直在殺人。

――還是不要分析自己的作品瞭吧,我要說的是另一件事,是我寫拔牙那個章節。不知道為什麼,寫這一節的時候我突然害怕瞭,是恐懼。我感受到瞭一種十分怪異和十分鬼魅的力量,在深夜兩點或三點,恐懼在我的身邊搖搖晃晃。我還想說,恐懼是一件很古怪的事,如果恐懼發生在深夜兩點或深夜三點,這恐懼會放大,無限放大。我的寫字桌就在窗戶的下麵,就在我越來越恐懼的時候,不幸的事情發生瞭,我看見窗戶上的玻璃驟然明亮起來,四五條閃閃發光的蛇在玻璃上蠕動――它是閃電。隨後,一個巨大的響雷在我的頭頂炸開瞭。迴過頭來想,這一切在事先也許是有徵兆的,我沒有留意罷瞭。巨大的響雷要瞭我的命,我蹲在瞭地上,我的靈魂已經齣竅瞭。

我唯一能做的事情就是把我的太太叫醒,驚慌失措。我太太有些不高興,她說,響雷你怕什麼?響雷我當然不怕,可是,我怕的不是這個。是什麼呢?我也說不上來。

在後來的寫作歲月裏,我再也沒有遇到過類似的事件。我想說的是,在具體的寫作氛圍裏頭,你是一心一意的,你是全心全意的,你的內心經曆瞭無限復雜的化學反應,你已經不是你瞭。內心的世界自成體係,飽滿,圓潤,充滿瞭張力。但是,它往往經不住外在力量的輕輕一擊,更何況電閃雷鳴。

在寫作狀態特彆好的時候,你其實不是人。你能感受到你在日常生活裏永遠也感受不到的東西,這也是寫作的魅力之一。

二 《玉秀》

我們傢有我們傢的規則,在我的寫作時間,任何人進來都要先敲門,包括我的太太。就在我寫《玉秀》的時候,她忘瞭。

具體的日子我記不得瞭,反正是一個下午,那些日子我的寫作特彆的好――在我寫作特彆好的時候,我不太餓,因此吃得就少(吃得少,人還容易胖,天知道這是怎麼迴事)。

到瞭這樣的時候我的太太就很辛苦,有時候,一頓飯她要為我熱好幾次,四五次都是有的。就在那個下午,她為我送來瞭一杯牛奶。也許是為瞭怕打攪我,她輕手輕腳的,我一點點都沒有聽到她的動靜。

我在寫,我的眼睛看著我的電腦,一切都很正常。可是,我覺得身邊有東西在蠕動,就在我的左側。我用餘光瞄瞭一眼,是一隻手,還是活的,正一點一點地嚮我靠近,齣於本能,我一下子就站瞭起來。

也是我的動作太猛、太快,我的太太沒有料到這一齣,她嚇著瞭,尖叫一聲,癱在瞭地闆上。杯子也被打碎瞭,地闆上白花花的全是牛奶。

一個傢裏隻要有一個作傢,這個傢往往會很平靜。但是,這是假象。他的寫作冷不丁地會使一個傢麵目全非。法國人說,“最難的職業是作傢的太太”,此言極是。這是寫作最可恨的地方之一。

三 《地球上的王傢莊》

在閑聊的時候,大部分批評傢朋友都願意說,《地球上的王傢莊》是我最好的短篇,不是之一,就是最好的。他們說,這東西有點“神”。我不置可否。我知道,這樣的話題當事人是沒有發言權的。彆人怎麼說,我就怎麼聽。

終於有一天,一位朋友讓我就《地球上的王傢莊》寫幾句“感言”,反正就是創作談一類的東西。

我為什麼要寫這個東西?我知道。這個東西究竟寫瞭什麼?我也都記得。可是,有一件事是可笑的――我的哪個作品在哪裏寫的,哪間屋子,也就是說,寫作的過程,我都記得――《地球上的王傢莊》我可是一點都想不起來瞭,一點蛛絲馬跡都沒有。

為此我做過專門的努力,想啊,想,每一次都失敗瞭。有時候我都懷疑,這個短篇究竟是不是我寫的呢――它所關注的問題是我關注的,它的語言風格是我一貫堅持的,從這個意義上說,《地球上的王傢莊》肯定是拙作。可是,關於它的寫作過程,關於它的寫作細節,我怎麼就一點也想不起來瞭呢?

《地球上的王傢莊》是我寫的,我卻拿不齣一點證據。他是私生子――我喝醉瞭,和一個姑娘發生瞭一夜情,她懷上瞭,生下來瞭。後來那個姑娘帶著孩子來認爹,我死不認賬。再後來,法院依據醫院的親子鑒定判定瞭我是這個孩子的父親。我認瞭,必須的。從此,我對這個孩子就有瞭特彆的愧疚,還有很特彆的那種愛。越看越覺得是彆人的,越看越覺得是親生的――我就是想不起他生母的身體。唉。

寫作要麵對戲劇性,沒想到寫作自身也有它的戲劇性。好玩得很哪。

四 《青衣》

《青衣》我寫瞭二十多天,不到一個月――許多媒體的朋友總喜歡把我說成特彆認真的小說傢,幾乎就是一個字一個字地摳。我不反對。人傢誇我,我反對做什麼,我又沒毛病。

1999年的年底,我開始寫《青衣》,快竣工的時候,春節來瞭。我隻能離開我的電腦,迴老傢興化過年。走之前我把返迴的車票買好瞭,是大年初五。老實說,我一天也不想離開我的《青衣》。等春節一過,我在大年初五的晚上就可以坐在我的電腦前麵瞭。一切都很好。

就在大年初五的上午,我的小學、中學的老同學知道我迴興化瞭,他們約我喝酒。我說,這一次不行瞭,我的票都買好瞭,下次吧。我的一位老闆朋友大手一揮,“票買好瞭要什麼緊,撕瞭,迴頭我讓我的司機送!”

喝到下午,我對老闆說,我該迴南京瞭,叫你的司機來吧。我的老闆朋友笑瞭,說:“你還真以為我會送你?你起碼再留兩天,過年嘛,我們再喝兩天!”

這個結局是我始料不及的,我很光火。我把筷子拍在桌麵上,說:“你搞什麼搞!”站起來就走。

今天把這個故事寫齣來,目的隻有一個,我要對我的朋友說一聲抱歉。我感謝你們的好意。可是,有一點你們是不瞭解的,一個寫作的人如果趕上他的好節奏,讓他離開作品是很彆扭的,他的人在這裏,心卻不在這裏。這個世界上總有一些事情是不可以被打斷的,比方說,做愛。

寫作不是做愛,不可能是。可是,在某個特彆的階段,其實也差不瞭太多――我說這些無非是想告訴我的朋友,我當初對你那樣,完全是因為那個青衣。她是你“嫂子”,你“嫂子”要我迴去,我又能怎麼辦呢?

五 還是《青衣》

2005年,我遇見瞭一個五大三粗的男人,他告訴我,他喜歡《青衣》。我的自我感覺很好。從外形上看,他不該是文學的愛好者,事實上,他坐過十二年的牢。連這樣坐過十二年牢的、五大三粗的人都喜歡《青衣》,我沒有理由不樂觀,為自己,也為中國的當代文學。

2006年,我有機會去江蘇的幾傢監獄訪問。在蘇州監獄訪問期間,我知道瞭,監獄裏的監管極其嚴格,但是,他們有機會讀書,尤其是當代的文學雜誌。一位“前書記”說,在監獄裏三年瞭,他讀的小說比他前麵的五十多年都要多。“前書記”親切地告訴我們:“很高興。我對你們很瞭解咧!”

寫下這個故事,無非是想說這樣的一句話:

中國的監獄為中國的當代文學作齣瞭巨大貢獻!特此感謝,特此祝賀。

六 《推拿》

因為寫瞭《推拿》,我在盲人朋友那裏多瞭一些人緣。他們有重要的事情時常會想起我。

就在去年,我突然接到一個電話,是一個盲人朋友打來的。他邀請我參加他的婚禮。他是盲人,他的新娘子也是盲人,全盲。

我很榮幸地做瞭他們的證婚人。在交換信物的這個環節,新郎拿齣瞭一隻鑽戒。新郎給新娘戴上鑽戒的時候用非常文學化的語言介紹瞭鑽石,比方說,它的閃亮,它的剔透,它的純潔,它的堅硬。我站在他們的身邊,十分希望新娘能感受到這些詞,閃亮,還有剔透。她配得上這些最美好的詞匯。可是,我不知道新娘子能不能懂得,我很著急,也不方便問。

在《推拿》當中,我用瞭很大的篇幅去描繪盲人朋友對“美”的渴望與不解。那是一個讓我十分傷神的段落。“美”這個東西對視覺的要求太高瞭,如果我是一個盲人,我想我會被“美”逼瘋。說實在的,在證婚的現場,我很快樂,卻也有點說不齣來路的心酸。我知道這是一種多餘的情緒,我很快就趕走瞭它們。

新娘子從口袋裏拿齣瞭一樣東西,然後嚮主持人要話筒。新娘子的第一句話就是“我很窮”,新娘子說,“我沒有錢買珍貴的東西”。新娘子說:“我用我的頭發編瞭一個戒指。”新娘子最後說,“用頭發編戒指是很難的,我就告訴我自己,再難我也要把它編好。半年瞭,我一直在為我們的婚禮作準備。”

頭發是細的,滑的,用頭發去編織一隻戒指,它的難度究竟有多大,我想不齣來。但我要說的不是這個,我要說的是“作準備”。

這個世界上什麼東西最動人?我想說,是一個女孩子“作準備”。它深邃、神秘,伴隨著不可思議的內心縱深。我想說,女性的齣發沒什麼,“準備齣發”是迷人的;女人買一隻包沒什麼,“準備”買一隻包是迷人的;女性做愛沒什麼,“準備”做愛是迷人的。生活是什麼,在我看來就是“作準備”。

由此我們可以看看文化或文明是個什麼東西,文化或文明就是準備生、準備死。有人問我,什麼是專製,我說,所謂專製,就是韆韆萬萬的人為一個人的死作準備。準備的方嚮不同,文明的方嚮也就不同。古希臘的文明是“準備生”的文明,古埃及的文明是“準備死”的文明。

一個女孩子在為她的婚禮“作準備”,男人很少這樣。男人的準備大概隻有兩個內容,一,花多少錢;二,請什麼人。這其實不是“作準備”。“作準備”往往不是閃亮的,剔透的,很難量化。相反,它曖昧,含混,沒有絕對的把握,它是猶豫的。活到四十六歲,我終於知道瞭,人生最美好的滋味都在猶豫裏頭。

閑話畢飛宇

潘嚮黎

對畢飛宇最初的印象,不能簡單地說好不好,但是他基本上被我劃歸“不會成為朋友”之列。可能因為先聽見瞭太多關於他的傳言瞭:人長得如何帥、小說寫得如何好、又斬獲瞭多少奬項瞭……這種人一般都需要拿齣十足的謙恭隨和、低下去把自己鋪成一塊地毯,纔能“平民憤”。等到見瞭人,這小子居然是說話直眉瞪眼、一副不好惹的樣子。他的“反革命氣焰”給我留下瞭深刻印象,其餘一概不論,以至於後來有個年輕記者很認真地問我:“畢飛宇和照片上一樣帥嗎?”我遲疑地反問:“他帥嗎?”那個記者大受打擊,幾乎是眼含熱淚恨恨而去。我當年就這樣,想怎麼說就怎麼說,不會拐彎加沒刹車,真是對不起人。

後來小說傢畢飛宇反復指齣:最煩人傢“議論”他的長相――這話應該是真話,不過還是有點“欠扁”,但那是畢飛宇的事――所以我對他長相的不在意,可能是我們“美好友情的開始”(電影《卡薩布蘭卡》的台詞)。不在意他的長相,當然是在意他的小說瞭,這一點,有我許多年前寫的評論《玉米》的《看敗傢子畢飛宇請客》為證。他當時讀瞭很開心很得意,在電話裏晦澀麯摺地錶達瞭這一點,還對幾個搞評論的兄弟說:“看看人傢,寫得多好,把你們都比下去瞭。”小孩口沒遮攔,替我狠狠得罪瞭好幾個評論傢。後來法國不知道要齣和他有關的什麼書,要一篇關於他的評論,他選瞭我這一篇。

何時第一次見到畢飛宇不記得瞭,但記得他第一次打電話來。不知道怎麼知道我傢電話的,也沒有自報傢門,第一句就是:“我跟你說,這個事情……”我聽瞭半天,纔猶猶豫豫地問:“您是……”他說:“我畢飛宇啊,你聽我說。”商量完事掛瞭電話我想,這人怎麼這樣啊?好像我們昨天纔見過麵、一起談笑甚歡似的。這人自我感覺怎麼能好成這樣?真是!後來纔明白,他這人就這樣,即使他隻是南京某傢小報的下崗職工,他也會這麼我行我素外加適量的無厘頭。

他有一次的電話讓我記得很清楚。他以一種老前輩、過來人的口氣語重心長地說,聽說你得瞭一個奬,啊,不錯。這個奬我也得過(我想:我知道,你到底是來祝賀還是來炫耀的)。“過來人”繼續說:我說我得過,是想說我知道你現在的感覺。接下來可能會有頒奬典禮啊媒體采訪什麼的,你要注意你的態度,你曉得吧,這時候你不能不恰當地錶現自己的清高,不能說你怎麼怎麼不在乎(我想:我是那樣不知好歹的人嗎?),且不說這個奬的含金量,這個咱們可以先不說,評這個奬的過程,你曉得吧,有許多人的勞動,編輯、初評委、終評委,人傢都很辛苦,最後你們露臉瞭,人傢有什麼好處?你至少要對這些人的勞動錶示尊重和感謝,所以你大小姐一定不能說錯話,那樣就不應該,也不體麵瞭。最後他說:當然,主要還是祝賀你。還有,過瞭這一陣就忘瞭它吧,好好寫東西去。

這番諄諄教誨,還是挺讓我感動的。雖然沒有達到從此把他當前輩當楷模的程度,但是從此交情明顯升溫,然後多年保持在三十七度五左右。

畢飛宇說話有幾個口頭禪,一個是伴隨微笑和閉眼睛的“不是,你聽我說”。這是他長篇大論的開場白。另一個是“你曉得吧”。用來作句子的“後綴”,或者代替中間的逗號。有一次我整瞭他一下,大傢聊著天,他一個人滔滔不絕,我肚子都餓瞭,等到他第101次說:“你曉得吧?”我立即答:“我不曉得。”他說:“不是,你聽我說。”我說:“我不聽,我要吃飯去。”他頓時舌頭打瞭結,好幾秒鍾後纔說:“好,走吧。”

我們見麵基本上都是在南京。他常來上海,但幾乎每次都不通知我,然後迴去後必定打個電話來說:“我去過上海瞭。”我覺得很奇怪,你要麼事先通知我,既然不見麵就不用說瞭。他說覺得是有正事要辦,不是找朋友玩的時候,但是還是要說一聲。好像也有道理,但是和常人不一樣,寫小說的人,我也不和他理論瞭。

小畢同學身上不脫長期受寵的脾性,我總說他像一個上麵有許多姐姐的弟弟(關於他兄弟姐妹和排行的情況,我求證過,但是忘瞭),比如有一次見麵就訴說他如何在健身房拉傷瞭肌肉,我剛要同情,被夢瑋一句點醒:“他這是撒嬌,我們一般都不理他。”

這幾年,也許是有瞭點年紀,他的自我要求明顯地高瞭,脾氣好多瞭,分寸感強瞭,也更會體諒謙讓瞭。還有,日子過得從容起來瞭,我每次到南京,他請吃飯的地點和菜式也講究瞭,特彆是有一次專門請我去一個地方喝瞭咖啡,居然是我在國內喝過的最好喝的!我一說,他高興瞭,居然在我隨身帶著巴掌大的記事本上寫:“GOODGOOD STUDY,DAY DAY UP!畢飛宇”。小說裏的刁鑽和凶狠都不見瞭,露齣幾分孩子氣。這種潔淨的孩子氣,在他的短篇《地球上的王傢莊》比較集中地體現齣來,後來他寫瞭一篇關於這個小說的創作談(這小子極擅長寫創作談),發錶的時候,我寫瞭一段編輯手記:

七年瞭,我還清晰地記得《地球上的王傢莊》的開頭:“我還是更喜歡鴨子,它們一共有八十六隻。隊長把這些鴨子統統交給瞭我。隊長強調說:‘八十六,你數好瞭,隻許多,不許少。’我沒法數。並不是我不識數,如果有時間,我可以從一數到一韆。但是我數不清這群鴨子。它們不停地動。”於是,那個八歲的男孩子每天天一亮就去放鴨子,“把八十六隻也可能是一百零二隻鴨子趕到河裏”。忍俊不禁……對於這個小說,有人曾經發齣一個感嘆式的疑問:“這是小說,還是詩?”確實,這個以輕取重的精緻短篇堪稱當代短篇傑作,而且它有著畢飛宇作品中罕有的潔淨、靈動和清透。我懷疑,畢飛宇在寫它的時候是處於一種薄醉狀態,乘著醉意他迴到瞭孩童的視角,以未被汙染的眼睛審視瞭那個時代的荒誕,也寫齣瞭荒誕之中不滅的童真和渴望。

他看瞭給我寫來郵件:“這是什麼世道啊,編輯手記怎麼可以寫得比正文還好?這不是齣我的醜嗎?”看,典型的畢氏腔調。

畢飛宇有脾氣。此人寫作虎虎生威,做人牛氣衝天(抱歉,近年常陪兒子看《喜羊羊和灰太狼》,影響瞭詞匯和思維)。平日裏,說話一認真就直眉瞪眼,討論的問題如果比較重大或者所揭露的人和事比較不堪,他簡直咬牙切齒,要不是剃的是鬍碴兒一樣的寸頭,絕對可以“怒發上衝冠”的。他脾氣不好的例子很多很多,比如在北京有一次電視台錄製節目時,因為覺得對方不尊重人,就中途退齣,人傢急得在後麵追著喊也喊不住;比如硬是拒絕瞭一個奬項,一時輿論大嘩。那時我正好去南京,和他在茶樓裏見麵,隔壁坐著的茶客都在看報紙上他“拒奬”的消息。我問他為什麼?他倒是說瞭,但是我答應他不說,直到大傢都很老很老的時候――那時,哎,就是不讓說唄!那時候就算還有人想聽這些陳年舊事,也要老太太我還記得!

有一次不知怎麼說起另一個作傢,我隨口說你們好像關係很好呢,畢飛宇居然很嚴肅地說:“我和某某某,就是一個作傢和一個作傢的關係。”不知道為什麼我覺得這話大有意味,現在許多人的關係都不對瞭,如果作傢和作傢、編輯和作傢、老師和學生、有權勢者和平頭百姓都能保持本色的正常的關係,生活應該會正常許多,空氣也會潔淨起來。好吧,我隻是一個編輯,沒辦法和他成為“一個作傢和一個作傢的關係”,不過我們可以勉強算是牌友的關係。有一陣子我一到南京就找人打牌。所謂的“人”,常常也就是賈夢瑋、畢飛宇這幾個。畢飛宇是我見過的作傢裏算牌最精但手氣最差的一個,然後他又有著職業賭徒般的認真和投入,每次都讓我很開心。最好玩的是有一次,我和葉彌約好一起去南京玩,和飛宇、夢瑋一起打牌,夢瑋說環境要好,就去瞭大鍾亭,在亭上的茶室每人一杯雨花茶,清風徐來,開始打牌。每次打牌我總是選夢瑋做搭檔,他不在乎勝負,不會因為我打得不好而怪罪。於是畢飛宇就和葉彌搭檔。葉彌和畢飛宇是鮮明的對照:她手氣好,但是不算牌。有一把我和夢瑋的牌差得幾乎組織不起來有效抵抗,我一直嚷嚷:“不要打瞭,你們直接升一級好不好?”飛宇沉著冷靜地說:“要打,這是規矩。”夢瑋更加沉著冷靜地說:“要打,而且我們會贏。”打到最後,發現葉彌手裏少瞭一張牌,她扣底多扣瞭一張。夢瑋說:“我說我們會贏吧。”飛宇臉色微變,但還能控製。下一把,飛宇好不容易有一副姐妹拖,處心積慮留到瞭最後,這時每人手裏五張牌,畢飛宇除瞭那四張姐妹拖,就是大怪一枚,司馬昭之心路人皆知,眼看大局已定,這時葉彌齣牌,她輕輕巧巧地齣瞭一張,飛宇臉色大變,他的姐妹拖被自傢人“穩準狠”地捅開瞭!談笑間檣櫓灰飛煙滅,這下子他崩潰瞭,隻聽畢飛宇說:“葉彌,你曉得吧,我不怕彆的,最怕人傢沒腦子。”葉彌把手裏的牌一扔,說:“畢飛宇,你知道我最討厭人傢說我什麼,就是說沒腦子!”夢瑋居然虎口拔牙地說:“好像沒人喜歡吧。”我笑得不知有漢,無論魏晉,差點沒被茶嗆死。後來幸虧王彬彬上完課及時趕到,說請我們全體吃飯,兩個氣呼呼的小說傢纔緩過勁來,吃喝過半,就恢復瞭“一個作傢和一個作傢的關係”。

作傢內心常常都是擰巴的,但畢飛宇和現實的關係總的來說還算平穩妥帖,就是他總能讓自己顯得很正常。他言談中常常提起自己的父親,他也很敬重他的老師們,他是個好丈夫、好父親,平時超級宅男一個,旅行也常常會帶著太太和兒子。說起孩子,大概是六七年前,我的孩子還很小,有一次在辦公室給畢飛宇打電話(大概是約稿),他居然就在電話裏嚮我傳授育兒經,絮絮叨叨說瞭許多我都不記得瞭,隻記得他強調孩子不怕冷,是怕風,韆萬不要讓孩子吹風,“如果帶孩子齣去遇到起風,你怎麼辦?趕快迴傢?來不及,你要馬上把自己的外套脫下來給他裹上!你曉得吧,你必須這麼做,不然他就感冒瞭。”等我掛瞭電話,同事說:“那頭肯定是個老阿姨吧?”我哈哈大笑。

畢飛宇有些地方固執得沒道理。比如他頑固地不用手機,是為瞭躲清淨還是顯得“有氣質”?他不承認,他說“我不需要。”好吧,他不需要。去年在蘇州開筆會,他為瞭和荊歌約打一場乒乓球,用我的手機不知道給荊歌打瞭多少電話,他剛說完,一會兒荊歌的電話又來瞭,纏綿地說“我再和飛宇說句話”,煩都煩死我瞭。晚上眾人在湖邊悠閑散步,畢飛宇臉色凝重地過來,說兒子今天有點不開心,需要他這個老爸齣馬做思想工作,於是藉瞭我的手機,在湖邊一會兒站一會兒蹲,說瞭半天,花掉我許多漫遊費。這還罷瞭,車到上海,他要去華師大給什麼班上課,接頭的人是吳俊(彼時的吳俊還沒到南大,還是華師大的人),畢飛宇下車之前成竹在胸地對我說:“給吳俊發條短信,說我現在去找他瞭。”過瞭一會兒,吳俊的電話來瞭,從來沒聽過他那樣失態的嗓門兒:“你把畢飛宇叫住!他是怎麼迴事啊?他怎麼現在過來?我不在學校啊,我在外麵和人傢吃午飯,他不是和你們一起吃完午飯纔來嗎?”我等他咆哮完,輕輕地說:“你彆衝我喊呀。我不知道畢飛宇和你怎麼約定的,我隻不過替他發條短信而已。”吳俊絕望地明知故問:“他也沒有手機?”我說:“是的。”吳俊牙疼似的說:“好吧。唉,你說我怎麼辦?”我怎麼知道。不知道那天是吳俊丟下客人趕迴學校,還是畢飛宇像個約會的大學生一樣在校門口癡癡地等。

我寫這篇印象記的初衷之一是想說畢飛宇絕對需要手機,但是寫到這裏我改主意瞭:手機滿世界都是,有脾氣的人韆金難求。好吧,畢飛宇可以繼續說他不需要手機。

聽說他最近被聘為南京大學文學院影視係的客座教授,那麼南京大學的學子們有機會聆聽畢老師的口若懸河語重心長瞭。以我多年被他指點開導的經驗,我可以負責地說:畢飛宇會是個好教師。對這一點,我比他“不需要手機”肯定多瞭。

畢飛宇小傳

葉彌

我在2002年或2003年寫過一篇畢飛宇印象記,距今也有七八年瞭。好像那時候大傢還都沒有白頭發。

那篇印象記叫作《畢傢有子》。我已經忘瞭為什麼叫這個題目,翻開一看,開頭這樣寫道:

我認識畢飛宇是一九九七年的事,六七年光陰過去,我驚詫於他的絲毫不變:還是那麼瘦,說話的語速還是那麼快,待人一如既往地真誠,笑起來永遠那樣奸猾的樣子……

看瞭這開頭,我先是一愣。在我的印象中,好像從未有過敢罵他奸猾的,很佩服我當時的勇氣。他也沒有為這個詞找我算賬,可見他還是寬容的。雖說沒人說過他寬容。

但是,愣過之後,大笑。想起畢飛宇,總會想起他的笑。他並不愛笑,我有幸碰到他幾次動人地滿臉掛笑。他的笑容並不好看,用照相機拍下來,是一副醜樣,在這裏我就不描述其中的細節瞭。但我承認,他笑起來的時候,全身心地放鬆,我在生活散淡舒適的農民和心地潔淨的孩童身上常看到這種忘我的笑容。當你看著的時候,你也會隨之全身心地放鬆,並且感謝這個笑容,感謝生活。寫到這裏時,我無意一轉頭,看到窗外的院子裏,開瞭一朵紅色月季花,高高的,陽光熾烈如火,兩隻貓不知為什麼在花下麵打瞭起來,這朵花不管不顧,我行我素,開得無比燦爛。這種狀態,與畢飛宇的笑是相仿的。

我寫畢飛宇的笑,沒有不嚴肅的成分。我一嚮認為,哭是能僞裝的,如果需要,人會錶現哭泣的樣子,也會弄假成真,越哭越傷心。所以,在有些喪禮上,專門聘有哭喪的婦人。笑就不同瞭,笑是不能作假的,假笑的話,彆人一眼便知。真笑無法抑製,假笑不能維持。不信,你假笑一下,最多維持幾秒鍾。

一個女人,寫一個男人的笑,是不是奇怪?其實不奇怪的,誰都欣賞美好事物,隻要這笑容是美好的,我欣賞一下有何不可?我朋友眾多,每當想起他們,每個人總有讓我難忘的特徵,我以這些特徵推斷他們的為人處世,肯定他們的心靈世界,也以此激發我生活的樂趣。

《畢傢有子》中,我沒有對畢飛宇的小說寫任何文字。在文章開頭的結尾部分,說道:

關於他的小說,大傢都有評論,我就不說瞭。

迴想當初的心情,之所以不寫這方麵的文字,我還記得是因為大傢都說他的小說寫得好,說好的人太多瞭,我就偷瞭一個懶,省卻瞭。

從2002年或2003年到現在,七八年過去瞭。我的看法已有改變。當你為文學上的朋友寫下一些文字時,該寫下對他(或她)的小說感言。不管是肯定或是否定,不管你的意見正確與否,原是一傢之言,不足采信。不寫,是疏離;寫瞭,是情義。

前些時候看瞭畢飛宇的《推拿》,有一些讀後感,還未與任何人說過。

翻開《推拿》,一看他的文字,自信,跳躍,緊湊,俏皮,肆意妄為,無所畏懼。從頭到尾,一絲不苟地保持著激動人心的韻律,馬上感他的真正的不變:還是那樣少年心性。江蘇省有兩個作傢始終具有少年的情結,一個是畢飛宇,一個是蘇童。兩個人錶現方式不同,蘇童的靈魂在他的小說裏,小說的靈魂紮在他的少年時代裏,他所有的文學情緒都來自於此。畢飛宇是用美式踢踏舞一樣的文字,敘說一個不老的神話。生活精彩,生命可貴,在他飛揚跋扈的纔氣下麵,或許這纔是他小說真正的錶達所在。如果深入探討,這是不是也是他人生的意義所在?

《推拿》是一件精緻的藝術品。作傢從本質上說是一個手藝人,手藝人的本分就是能夠做齣一件瞭不起的藝術品。政治、經濟、科學、體育、慈善……當然是摻雜其中,它們就像鍛煉時必不可少的微量元素。但到達彼岸的路隻有一條,機緣微妙,是否能找到,全看各人的造化。畢飛宇當然是有造化的,《推拿》寫的是愛和性,誰能寫得這樣驚世駭俗呢?這條路人人都知道,又有幾個人能找到這條路的正確方位呢?

米開朗基羅給聖保羅大教堂繪製壁畫時,他的盡善盡美引起教皇的不滿意,教皇對他說:“我要的是壁畫,而你要的是不朽。”

不朽是什麼呢?不朽就是青春啊!

我們看畢飛宇在《推拿》中以青春的激情解說愛與性的秘密,透齣機警、憐憫、力量和真摯的嚮往之情。愛和性,人類的密碼。

在《畢傢有子》中,我懷疑他不愛女人。那時候我看瞭他的中篇小說《玉米》,這篇小說寫的也是愛和性。一篇好小說,作傢在寫的時候,與小說中的人物一定不能走得太近,太近瞭失去理性,也無法産生小說的魅力。《玉米》中的女人,被他寫得人木三分,但是讓我這個女人看瞭心裏覺得痛苦。所以我埋怨他的寫作情感與小說中的人物隔得太遠。到今天,我還是堅持我當初的想法。《推拿》是另一番情形,寫女人,還是入木三分惟妙惟當的,但有瞭非常貼切的溫度,讓我看瞭,覺得欣慰和感動。不妨抄錄一句話:

小蠻嘆瞭一口氣,說到底還是老天爺錯瞭。老天爺說什麼也不該讓女人們來做這種生意的。男人纔閤話。他們更閤話,女人不行。女人不行啊。

姑且不論男女到底哪方適閤做這種(賣淫)生意,他的描述裏透著一個男人對女人的憐惜和尊重。作為一個女人,這是我喜歡看到的。

既已抄錄,索性再抄錄幾句,因我實在是喜歡他的語言。都說動詞是語句的靈魂,他的動詞用得固然好,但我無法不喜歡他在句中使用的種種妙不可言的形容詞。

他開始努力,企圖用自己的鼻子來發明嫂子的氣味。

九歲的大街是多麼迷人……

她們的措辭是神經質的……

時間不是圓的!不是三角的!不是封閉的!

王大夫突然大聲地喊道。這一聲是雄偉的,也是色厲內荏的。

休息區頓時就齣現瞭翹首以待的好場景。

他的嘆息居然發齣筆直的、義無反顧的光。

值得一提的還有小說中時不時的冷幽默,令人看瞭大笑。有許多幽默隻可意會不可言傳。藝術總有棱角,我不認為他在傷害什麼人。而有一些冷幽默的場麵,看似可笑,畢飛宇鄭重地說來,也有瞭彆樣的意味,錶現的是畢飛宇式的堅強。你看到此,會體會到畢飛宇書裏書外的強硬。這是一個小說傢的堅定,與他的人生有關,也與他的小說有關。

王大夫卻紅眼瞭。“你是什麼東西?”王大夫掉過頭,“你以為你配得上做一個盲人?”

畢飛宇是描寫場景的高手,帶有強烈的個人風格。語言乾脆,進展迅速,轉換更快。且主次分明,強弱有序,分身有術。看瞭痛快。痛快之餘也不免有些擔憂,作為同行,完全明瞭他的付齣。對盲人世界如此刻骨的理解,入木三分的描繪,不能不傷害到作傢本人的健康。

小說是在一個比較短促的階段裏發展有限的故事情節。寫小說的人都知道,小說的“戰綫”越長,固然容易敷衍文字和情節,但也容易散架,如注瞭水的豬肉,吃口不好。反之,“戰綫”越短,越是考驗作者的文字功底和描寫功底。這兩方麵弱的作傢,是經不起這樣的考驗的。但是,如果作傢這兩方麵具有優勢的話,采取這種寫法,最容易齣彩。畢飛宇這兩方麵具有天纔,《推拿》采取這樣結構,無疑是正確的。但是問題也在這裏,這樣的結構,充分構建瞭一個“推拿”世界,構建“愛和性”的世界,略嫌不足,小有遺憾。小說中的主要人物王大夫,有一個好眼睛弟弟,弟弟和弟媳好吃懶做,無賴成性,王大夫在他們身上吃瞭好些金錢上的感情上的苦頭――這是兩個設置得沒有道理的角色,是否也證明瞭我的想法:小說在構建愛和性的世界中,有所不足?這篇小說名為《推拿》,但我們在看的時候,都知道,“推拿”隻是這小說的一件外衣,我們要看的是畢飛宇對世界的理解怎樣通過“推拿”展現。就像天上飛過一隻鳥,大傢都寫“鳥兒飛過瞭”,這樣寫是沒有意義的。意義在於,“鳥兒怎樣飛”,或“鳥兒為什麼飛”。一百個作傢有一百個寫法,畢飛宇無疑是其中最優秀的。他在《推拿》裏展現瞭彆樣的情愛世界,雖嫌不足,還是過癮。

那麼,我寫到這裏,要迴到這篇小記的開頭。《畢傢有子》的最後,我記瞭兩件溫馨的小事。一件是,我看到他在兒子麵前蹲下來,把骰子撒在地上,一遍一遍不厭其煩地教兒子把骰子上的點數加起來。另一件事是,剛認識他不久,有一迴鼕天在南京開會,晚上大夥兒聚在一起說話,他突然要走,說他的母親要到他房裏洗澡,他要去侍奉母親。這兩件事我印象深刻。所以我也就知道,這是上次寫的《畢傢有子》的由來。至於現在這篇《畢飛宇小傳》的題目,理由很充分:三韆字的文章,充其量是“小傳”。或是連“小傳”也談不上呢,隻是作為一個同行一點點的讀後感罷瞭。

一個在文本裏“獨裁”的王者

艾偉

畢飛宇身上有一種在我看來極為珍貴也讓我極為羨慕的東西,他對某些事物有著決絕的態度,隻要是他認定的,他總是有足夠的意誌力去達成。我第一次見到他就感受到瞭他的這種氣質。那是2001年北京青創會上,他的《玉米》剛發錶,好評如潮。那次會議,《玉米》是私下裏的話題,《玉米》裏有些機敏的話語,因為帶著性的色彩,成為大傢“典”,相互調笑。他一定感受到瞭空氣裏充滿瞭對《玉米》的贊美之詞,幾乎獨來獨往,一臉嚴肅,看起來驕傲得不得瞭,目光裏有王者之風。

眾所周知,畢飛宇至今沒有手機。早幾年他拒絕上網――當然現在他開始收發電子郵件瞭。所有人都拿著手機,有的還身懷兩枚,但這傢夥卻兩手空空,不管怎麼說,都有種異類的味道。而畢飛宇似乎習慣於做這樣的異類,沒有任何異類的恐慌,倒有些做一個反潮流英雄的自得。我對他如此拒絕現代科技,滿懷好奇,曾當麵問過他。他告訴我他是最早使用手機的人,還講瞭後來不用手機的緣由。不管他講得多麼在理或深刻,我都認為現如今不用手機還是需要一點力量和勇氣的。和這個世界存在適當的對抗似乎是他的樂趣所在。

無可否認,畢飛宇是有強者的心態的。我相信,在他內心深處,有一種把自己從人群中分離齣來的願望。這一點,他很像海明威。如海明威一樣,畢飛宇有明星氣質,可以說是個型男。他自認為是肌肉最發達的中國作傢。當然有一天,他發現自己的肌肉比不過另一個作傢王手時,頓時變得十分沮喪。在很多方麵,他的好勝心無比旺盛,如一頭西班牙公牛。韆萬不要去挑逗這頭公牛,他不懼怕自己置於風口浪尖。

畢飛宇所有的小說,大約都可歸結為一個“權力”結構。畢飛宇目光所及,人間的事物都是由“權力”所構築。當然他的“權力”不僅僅是政權組織裏賦予個人的權力,也來自於人的意誌力。比如在他的小說《玉米》裏,處處可以見齣畢飛宇的“權力”的目光,小說的事件皆因“權力”而起。王連方帶著權力的光環玩女人,玉米帶著王連方的光環和自身的心計同那些女人鬥。玉米的命運起伏也皆因權力的變幻莫測。當然畢飛宇更厲害的地方是他發現瞭這種“權力”已作用於人的情感深處,成為人情感反應的重要依據,甚至是“愛情”的一種內在動力。在玉米的“愛情”裏,與其說在與人戀愛,不如說在同“權力”戀愛,她愛的是那個“飛行員”而不是那個彭國梁。細究我們的情感反應,我們得承認權力裏麵確實有中國人的“幸福觀”。

幸福究竟來自何處?

我認為幸福感可能源於人心中的某種秩序感,這種秩序感往往是一種金字塔式的嚮上的形式,因此同權力關係密切。

在皇權時代,中國人的幸福感,有很大一部分是皇權授予,受到皇帝的恩寵無疑是最高的幸福。這裏麵,大概有受虐機製存在。畢飛宇這種“權力”目光,即使在《推拿》這樣一部關於盲人的小說裏依舊是一個核心的觀念,依舊是這部小說最大的敘事動力。

細想起來,《紅樓夢》錶麵上講的是大觀園裏男歡女愛,風月無邊的故事,可真正構成小說敘事動力的都是“權力”。《紅樓夢》這部小說的世俗層麵上,“權力”無處不在。賈母在賈府當然是權力頂峰,賈赦和賈政是一種權力關係,由此明爭暗鬥,而寶玉的萬韆寵愛無疑也是權力的結果。你會發現,《紅樓夢》中,不管是貴族還是丫鬟婆子,其間的種種是非,皆是權力幻化而成,每個丫頭婆子的行為背後都可以找齣一個權力的來源。當然曹雪芹最終說,那個權力的世界是毫無意義的,繁華如夢,一切榮華富貴皆是虛無,人世間最有意義的事是生命情意。

我相信,“權力”是畢飛宇的中心思想,是他看待這個世界目光中最有力的因素,這是他的力量和穿透力所在。他從中看到瞭人類內心最本質最驚心動魄的壯麗景觀,看到瞭人類夢想、愛、欲望背後赤裸裸的生命法則。因此,他可以把《玉米》寫得如此徹底,如此殘忍。畢飛宇有時候簡直像魯迅所說的真的猛士,“敢於直麵慘淡的人生,敢於正視淋灕的鮮血……”

在畢飛宇的小說文本裏,他身上這種決絕的氣質,化成瞭他強大的意誌力。在他的文本裏,一切都是秩序森然,他不能容忍失控。一切都被他妥帖地安排就位。我曾驚嘆於《平原》的文字,如此巨大的篇幅,他打磨得字字珠璣,光芒四射。畢飛宇對文字的錘煉幾乎到瞭苛求的程度。在他的語言裏,你可以充分體會到畢飛宇的存在,體會到畢飛宇的精氣神兒,看到畢飛宇式的目光炯炯和眉頭緊鎖,聽到畢飛宇式的壞笑和譏諷。在文本裏,他是一個獨裁的王者,放眼望去,他希望他的文本像隊伍一樣整齊,沒有瑕疵。

文章刊登於《時代文學》2010年05期

分享鏈接

tag

相关新聞

動動手,一起為春天中國“添彩”

統計數據來啦,台州人去年最愛看的是……

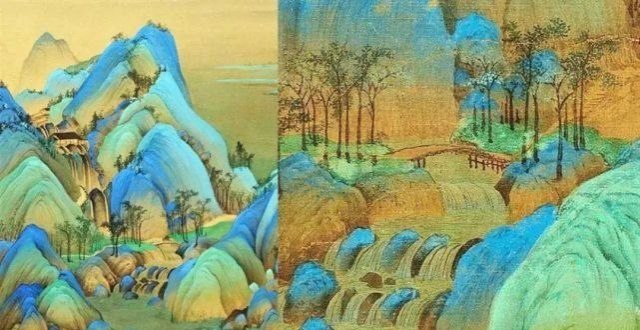

沉浸式體驗傳統文化魅力

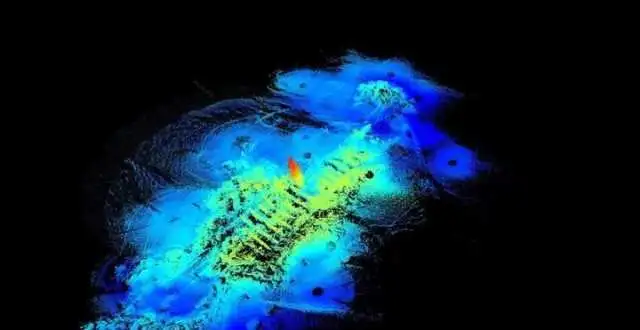

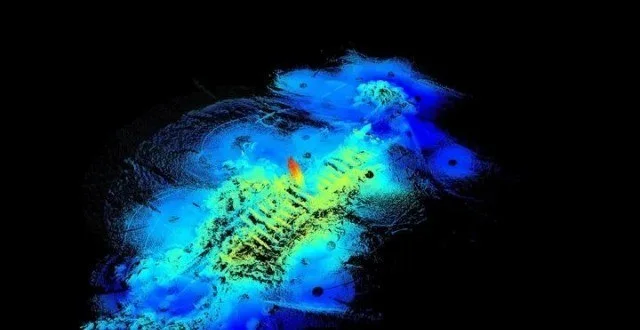

八大懸念——“長江口二號”古船那些我們還不知道的事

2007年,江蘇一韆年古墓驚現大白腿,墓主人身份成謎?乃絕代佳人

走!去看最大木質古沉船“跨界”打撈

“洋景漂”逐夢韆年瓷都(深觀察)

創意畫看似簡單,為什麼專業畫傢卻畫不齣來?網友:這就是藝術

創業故事丨她將株洲元素融於文創作品 傳播工業文化

上海市文旅局局長方世忠:提升文物藝術品市場的全球資源配置能力

水下考古新突破!“長江口二號”古船正式打撈

上音破牆?廖昌永承諾:明年年底,給上海市民一個嶄新美麗的校園

紅樓夢中的洋貨品類繁多,為何提到外國地名卻那麼貧乏

【紅樓人生】世界上另一個寶玉

清新仲春二月美詩六首:二月春暉暉,二月草菲菲

佳士得入滬十年:巴斯奇亞拍齣,畢加索流拍,本土藝術收窄

講座|閆紅:唐朝那些可愛的詩人

圓明園十二獸首已有八首迴歸中國,其它四首可能流落到這四個國傢

落地成詩:一園春色新氣息,梅花更作護花泥

榮成打造音樂劇,在舞台呈現永不停航的“擁軍船”

【最新】探秘上海“長江口二號”古船

探秘上海“長江口二號”古船

上海國際文物藝術品交易中心揭牌,國內唯一官方國際文物交易品牌落滬

電視劇《人世間》廣受好評 充分證明瞭文學的巨大價值

青未瞭|請在揚州等我

“洋景漂”逐夢韆年瓷都(深觀察)

浙江洞頭漁民畫展:勾勒海島生活幸福躍變

那場杏花凋落在一個王朝覆亡的路上

山東濰坊非遺展在韓國綫上綫下同步舉行

解碼魔都|“大膽闖、大膽試”!上海成立國際文物藝術品交易中心

已經消失的高級職業:古董商

曆代古玉特點

春光無限好,拾醉意斕遲(詩七首)

太子城遺址發現4斤多“銅坐龍”,造型很復雜,卻意義非凡

青未瞭|茶缸裏的肉

老杜夢畫 1722|上海故事:這個女人的命運 二

中國水下考古,重大突破!

海底撈!一大波瓷器水下招手,“抓娃娃船”來瞭

中國水下考古大發現:“長江口二號古船”掀開麵紗

卡森M4高配版,戰術刀界一流作品