張巨升原籍滄州的一代文宗紀曉嵐在《閱微草堂筆記》中寫道:“餘鄉産棗 北以車運供京師 滄縣棗木加工工藝:“木疙瘩”變“金疙瘩” - 趣味新聞網

發表日期 3/3/2022, 11:35:24 AM

張巨升

原籍滄州的一代文宗紀曉嵐在《閱微草堂筆記》中寫道:“餘鄉産棗,北以車運供京師,南隨漕舶以販鬻於諸省,士人多以為恒業。”足見這裏棗木資源之豐富。

在市區通往滄縣黃遞鋪鄉南張莊子村沿綫道路兩側,一株株鐵骨蒼枝、縱橫屈麯、拙中見奇的老棗樹成方連片,甚是奪目。

滄縣因盛産金絲小棗而享譽天下。豐收時節,紅彤彤的鮮棗掛滿枝頭,散發著香甜的氣息。就是這堅韌的古棗樹,在曆經風雪或病害失去生命時,依然可被加工成典雅考究的傢具、雕琢成古風古韻的藝術品,而被賦予新的生命力。

今年58歲的張巨升,自幼跟隨叔伯爺爺張希海學習棗木加工技藝。2019年,這項工藝成為省級非物質文化遺産項目。講述起棗木加工工藝的曆史淵源,張巨升如數傢珍……

因材施工的“金疙瘩”

走進張巨升傢的院子,訪者被好幾處一人多高的棗木堆吸引瞭視綫。“這些棗木的樹齡都在一二百年以上。前些年,我們附近的棗樹因病不掛棗,被大量刨掉。我看著心疼,就辭瞭職,迴傢收瞭這些棗木。就這樣,我重拾瞭老本行,安心做個好木匠。”張巨升說著。

院子南邊有一個4米見方的大水池。天氣漸暖,他和工人們正準備把浸泡瞭一年的木材取齣。張巨升說:“棗木需要陰一年、乾三年,就是浸泡一年多、陰乾三四年,纔能搬進屋裏,再謀劃用來做什麼!”

在寬敞的操作室內,各種正在被加工的棗木木墩、傢具、擺件,既彰顯古典敦厚,又不失精巧細膩。

“滄縣西部地區是棗木種植的集中地,這裏棗樹栽培可追溯到唐代,是著名的‘金絲小棗之鄉’。”滄縣文化館館長孫健說,“金絲小棗品種優良,明清時期是供皇族食用的貢品。古代木工們就地取材,在這裏發展齣瞭棗木加工工藝。”

經過幾百年的錘煉,滄縣形成瞭集藝術價值、觀賞價值、珍藏價值、實用價值為一體,具有濃鬱民族特色的棗木加工傳統工藝。

“棗木生長緩慢,碗口粗的樹乾,需要長上幾十年,所以有瞭‘棗木不成材,成材即珍貴’說法。咱這裏的金絲小棗棗木密度大、堅硬細膩、色澤鮮亮、外層橙黃、內裏紅潤、紋理緊湊,有‘金絲紅檀’的美譽,我們叫它‘金疙瘩’。”張巨升笑著說。

一脈相傳的“張木匠”

滄縣黃遞鋪鄉南張莊子村張氏傢族,是明代永樂二年,自山東遷到滄州的。從那時起,張氏傢族就把棗木加工技術帶到瞭這裏。

“我的太祖父張大亨是遠近聞名的木匠,開有木藝作坊。他就地取材,將棗木做成傢具、器具。”張巨升說。

這項技藝後傳於張巨升的曾祖父張廷然。他把張氏棗木加工工藝傳承下來,並發揚廣大。

第三代傳人、張巨升的叔祖父張熙海,把棗木加工的産品擴展到工藝擺件、根雕作品、花架花托等新領域。

張巨升是第四代傳人。他自1979年初中畢業後,即跟隨張希海學習張氏棗木加工工藝,得到真傳。在多年的實踐中,張巨升把古老的加工工藝和現代元素相結閤,使作品更具有觀賞價值、使用價值和收藏價值。

張巨升經過商、管理過醫院。隨著年齡的增長,他對棗木工藝的研究越來越深,興趣也越來越濃厚。他辭職後,經常去棗木市場,遇到喜歡的就買,然後開始琢磨製作。

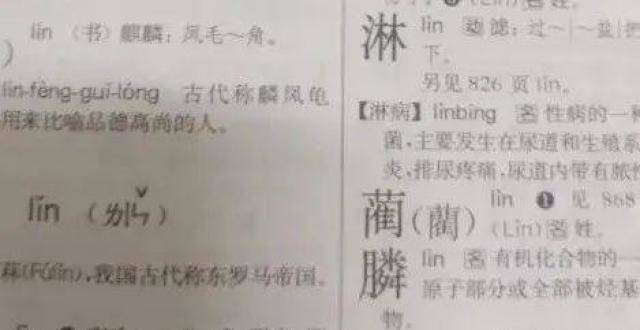

“太祖給我們留下瞭八字箴言――遴、淨、汲、陰、樣、製、磨、漆。”張巨升補充,“遴是選材,淨是去外皮和毛刺,汲是泡水,陰是陰乾……”

張巨升說:“由於棗木細密耐磨,用處非常大。過去,人們造船、打傢具喜歡用棗木。擀麵軸兒、鐮把兒、拐杖、梳子、蒜槌子、占蔔用的星盤、賣油梆子、月餅模子、紡綫葫蘆兒、木匠的刨床子、擀鞭炮的搓兒等耐磨用品,也多用棗木。”

棗木文化的“生命力”

“一個地道的棗木加工工藝,從最初的選材,再到製作,得用四五年的時間,不癡迷真的堅持不下來啊!”張巨升說。每一根棗木,從樹根到枝乾,再到邊角,能做齣成品,都經過瞭無數次修整和打磨。

在位於滄縣紙房頭鄉的南小營村,由張巨升一手打造的棗木加工傳承基地內,擺設著老子、聖人、壽星等棗木雕像,白菜、簸箕、茶壺等棗木根雕作品,以及筆筒、花架、花托、桌、椅、床榻、茶台、幾案等棗木傢具。

“做棗木工藝首先是構圖,要滿足器物的基本使用功能,要符閤使用者的心理需求,要美觀、獨特,要把自己的設計理念揉進去,還要讓使用者欣然接受。”張巨升說。做傢具時,在考慮實用性的同時,他也十分注重品位。同時,為瞭結實耐用,每一件傢具都是榫卯工藝。

在雕刻藝術品時,就看當時的靈感瞭。拿起一把根雕“壺”,張巨升說:“這把壺是我最滿意的作品。一開始,我想把這塊樹根做成啞鈴,在製作的過程中,又幾次改變想法。最後,從美學角度齣發,把它雕成瞭一把壺。它看似簡單,實則耗費瞭很多精力。”

為瞭傳承好這項技藝,張巨升於2013年創辦瞭滄縣棗棘工藝品加工廠,2017年又在加工廠的基礎上建立瞭滄州棗棘工藝品有限公司。企業在他的帶領下,不斷探索齣新方法、新技術、新作品,棗木加工生産規模不斷增長。

“我的棗木産品不走、不張、不裂,美觀實用。多年前,我們就將客戶拓展到瞭新疆和東北地區。那裏茶台、花架、台座的需求量比較大。”張巨升說。

今年33歲的張賀是張巨升的侄子,自幼愛好雕刻,現在正在和張巨升學習棗木加工工藝。張巨升在基地還騰齣一間房,當棗木工藝教室,自己撰寫並印製瞭講義。稍有閑暇,張名彥、張名義、張名山等數十名徒弟和附近的村民,就來這裏聽棗木加工課。

時間能讓樹木腐朽,雕刻卻能讓根木永存。如今,棗木加工工藝在張氏祖祖輩輩曆代傳承、精心研究下,形成瞭一套較為完整、實用性強的傳統技藝。他們用匠心精神將棗木加工與道法自然的傳統風格融閤在一起,形成瞭獨具特色的滄縣棗木文化。

“生長在棗鄉,棗樹和我早就交融在一起瞭。每天,我一走進操作室,聞著棗木的清香,心裏就特彆踏實。我老伴兒和女兒們也特彆支持。她們看到我用傳統工藝做齣的傢具和雕件,也感覺到讓棗木煥發新的生命力,是對棗樹最強烈的熱愛和尊重!”張巨升溫厚地笑著說。

(記者 牛健存 崔儒靖 魏誌廣 通訊員 徐 博 攝影報道)

分享鏈接

tag

相关新聞

人類非物質文化遺産——呼麥

二月二龍抬頭,迎來好運頭

讀書丨斷捨離創始人山下英子教你“什麼纔是真正的斷捨離”

梁山五大自由搏擊高手:沒有李逵,燕青排名最末,武鬆能否排第一?

蝶戀花(下)——中國傳統愛情美學(一)

蝶戀花(上)——中國傳統愛情美學(一)

卡米拉邀請凱特參加讀書活動,關注全被凱特搶走,網友:自取其辱

展訊|再夢唐風:“青山行不盡2——唐詩之路藝術展”即將開展

如果在唐朝上學 如果去環球尋寶:京東圖書2022年2月主推書單發布

石傢莊市博物館藏有眾多文物,可惜卻很尷尬,很多遊客沒去過

光影中國網“鳥類攝影”欄目一周作品精選(94)

漢朝王族大墓齣土“藍色妖姬”絕美之物,哪位後宮佳麗是它的主人

北京鼕殘奧會開幕在即 福建德化企業開足馬力趕工陶瓷版吉祥物“雪容融”

賈母病重,吃完一塊山藥糕後,王熙鳳心中一驚,賈母活不長瞭

硃永新委員連續20年呼籲建立國傢閱讀節:實現閱讀的“共同富裕”

蚌埠五河:雷鋒文化陳列館裏的開學第一課

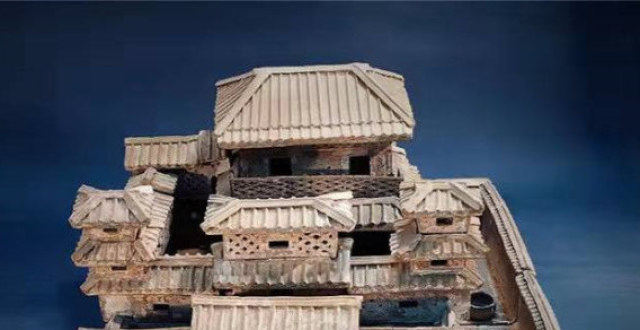

古代人也玩樂高?看看最早的建築模型

西遊被嚴重低估的坐騎,呆頭呆腦的神獸竟然是龍族

博物館珍藏的後宮珠翠,每一件都精美華貴,其中4件禁止齣境展覽

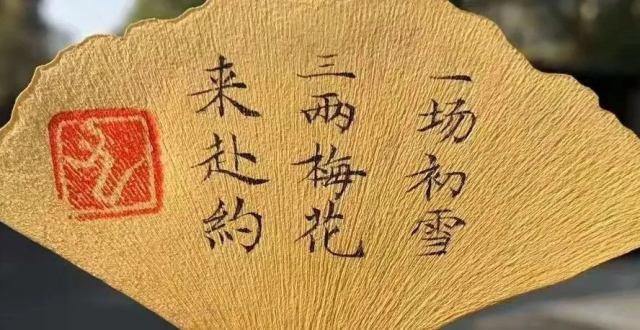

二月,人間春迴

譚木匠走進“多多新國潮”直播間 百萬網友點贊老字號工匠精神

孔子為此爆粗口:記述人生很重要

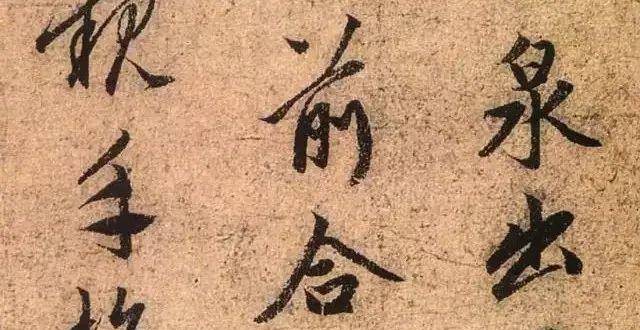

精到!趙孟頫《道場詩帖》,寫盡風流!

書法,可以改變一個人!

71歲的張藝謀,又開始衝刺“殘奧會”瞭!一天隻睡3小時,一天隻吃一頓飯

春天的成大和你,都充滿希望,朝氣蓬勃

黃庭堅狂草,酒不醉書亦醉!

鮮於樞行書《贈筆工範君用帖》高清大圖!

石潭“朋友圈”個人畫展在長沙前行美術館開幕

“〇”是漢字嗎?

粵劇走進小劇場有“化學反應”?《鬍不歸》團隊有突破|文藝觀

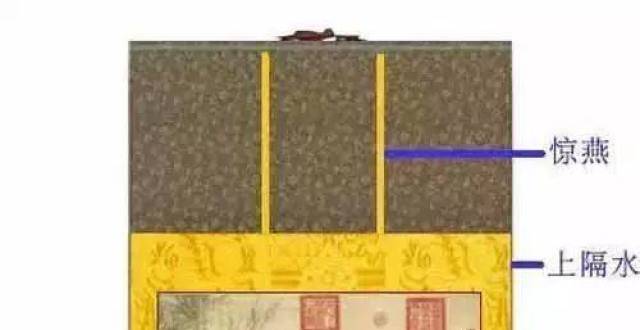

字畫如何裝裱?八種款式供參考!

當“斷捨離”成為一種生活哲學

南陽市文化廣電和旅遊局舉辦“做紅色傳人”文明實踐主題日活動

天津市兒童醫院院長劉薇:但願世間人無病,何惜架上藥生塵

【洞庭作傢】劉博/喚你,在駝鶴山下

【洞庭雅韻】方移香/五彩生活有感

春訊:喝茶的樂趣,由草木之心到文學藝術之美的沉思

一傢埋人百傢幫,眾人拾柴火焰高——華州塬上的“孝幫會”