我曾寫過一篇曆史小說 藉助於謙之口說瞭這麼一句話“靖難大義 永樂大帝說法在明朝存在?還真說不定,曆史彆較真兒 - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 2:30:22 PM

我曾寫過一篇曆史小說,藉助於謙之口說瞭這麼一句話“靖難大義,天下初定。太宗冒眾矢而遷都於平,五徵北南伐交趾,天下謂之大帝。”

對於這句話,某位朋友言:“大帝”隻是西方傳教士對我國皇帝的稱呼,例如康熙大帝。所以,當時的中國人不會稱硃棣為“永樂大帝”,用“大帝”要慎用。

當然,對於這點倒無所謂。我隻想藉助這個觀點,說說關於曆史問題的一種看法兒。有些問題需要較真兒,有些其實沒必要。關於“大帝”的用法,有許多誤解。現在我們就介紹一下“大帝”都有誰用過。

永樂大帝硃棣

其一,真的隻有孫權在死後被稱為“大帝”嗎

其實不然。 孫權的謚號叫“大皇帝”簡稱“大帝”,所以被稱為“吳大帝”。 按照“謚法”“則天法堯曰大”,也就是按照天道、猶若堯舜。可見,這個謚號是非常高級的。 之所以敢於用這個謚號,其根本原因就在於,當時的儒傢勢力還不是特彆強大。

除瞭孫權以外,朝廷層麵謚號的還有被稱為“大帝”者。例如唐高宗李治。

唐高宗李治 在弘道元年(683年)駕崩 ,謚號為天皇大帝。 五代時期修成的《舊唐書》就有:大帝(唐高宗)往在�O儲,見稱長者;暨升旒��,頓異明哉。 這個謚號就更牛瞭,把昊天曾用過的尊號給自己瞭。

孫權影視劇形象

不過,這個也很容易理解。李治敢納李世民的女人為老婆, 儒傢勢力很弱小,所以,謚法嘛,頂級謚號也沒人敢說什麼。

後麵還有一位“大帝”但其曆史功績和能力就差遠瞭,地方割據小政權的皇帝 。五代十國時期, 割據政權 南漢的開創者劉, 其死後的 謚號也被稱為天皇大帝 ,廟號高祖。

除此以外,皇帝為瞭體現自己的“背景深厚”,也會把沒當皇帝的先人追認為“大帝”。例如宋真宗, 宋真宗就說自己的祖先 是神仙,先是轉世為軒轅皇帝後為九天司命保生天尊趙玄朗。因此,被 追尊為“天尊大帝”。 為此,孔子的封號也因為避諱,從“玄聖文宣王”改作“至聖文宣王”。楊業的長子楊延朗也隻好改為楊延昭。

關羽的謚號到清朝的時候,就是“關聖大帝”,全稱是“忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝”,俗稱“武聖”,與“文聖”孔子並列。

唐高宗影視形象

嘉靖也封其父為“大帝”。 嘉靖三十五年,上皇考道號為三天金闕無上玉堂都仙法主玄元道德哲慧聖尊開真仁化大帝。嘉靖的母親和他自己的道號與此無關就不說瞭,字數太多。

其一,真的隻有死去的帝王纔能被稱為“大帝”嗎

其實不然。活著的人也可以。例如 隋文帝楊堅。 隋文帝楊堅在建立隋朝時,定年號開皇,其手下文武多為其鼓噪, 有人就稱其為“大帝”。 這個人就是李德林。

李德林(532年-592年),字公輔,博陵安平(今河北安平)人。此人在北周宇文邕時期就已經是大文豪,曾經對群臣說,我看瞭他的檄文簡直把他看作是“天上人”。李德林在北周逐漸跟隨楊堅從事新的事業,最終,隋文帝楊堅代北周建立隋朝。現在我們說的“廿四史”中的《北齊書》,其實就是他和他的兒子李百藥共同完成的。隻不過,李德林在開皇十二年(592年)就死瞭。

楊堅影視形象

李德林為瞭給隋文帝鼓噪“天命”,便寫瞭《天命論》一文,其中就有“天奪其魄,鬼惡其盈故也。 大帝聰明,群臣正直,耳目濫於率土, 賞罰參於國朝,輔助一人,覆育兆庶。”同時,其他人也將“昊天大帝”比附隋文帝,如此等等不一而足。可以說,隋文帝應該是唯一一位活著的時候被稱作“大帝”的人。

其一,真的隻有男人纔能被稱為“大帝”嗎

其實不然。有一位 李太後, 他的孫子就封其 為“大帝太後”。 北周武帝宇文邕(543―578年)也就是“三武滅佛”之一的“武帝”,他的皇後李娥姿,就被其孫子靜帝封為“大帝太後”。靜帝580年當皇帝時,左丞相楊堅掌握著實際政權,一年後,楊堅代北周為隋。

楊堅登基後把“大帝太後”李氏趕齣皇宮讓其齣傢為尼姑,法號常悲。開皇八年(588年)病逝時52周歲。

劉開創的南漢割據政權疆域

“大帝”多用於儒傢思想沒有占據“主導地位”的時候

綜上所述,通過這個介紹,我們可以看齣: 被封為、尊為“大帝”的人都是在北宋之前 ,北宋之前正是儒傢逐漸成為統治階層的統治思想的曆史時期,屬於時而勢力強大時而衰落。到瞭 北宋之後, 被稱為“大帝”的情況幾乎就沒瞭, 隻是在民間信仰中越來越興盛。

那麼,對於“硃棣”這位不受儒傢思維束縛,敢逆天、敢對腐儒狠下手,將各種思想操縱於手的帝王來說,後人稱其為“大帝”完全可以。同時,民間稱其為大帝有是閤情閤理的。

中國人喜歡把“很牛”的人捧成神。 而“神”被稱為“大帝”的人很多。道教神話中的“大帝”可多瞭,像什麼玉皇大帝、紫薇大帝、清虛大帝、洞陰大帝、六天洞淵大帝、太乙大天帝、九天雷祖大帝、東極青華大帝、長生大帝、酆都大帝、真武大帝、東呂大帝、勾陳大帝等等。

宋真宗認的祖先趙公明――天尊大帝

“西方傳教士”、翻譯傢隻是藉助中國古文字而已,例如“上帝”這兩個字

至於近代人們稱呼亞曆山大、凱撒、君士坦丁、彼得一世、葉卡捷琳娜二世等諸多大帝,屬於翻譯傢們所為或傳教士所為,隻是結閤中國古籍中存在的詞匯來錶示他們的詞語,用以讓人們更認可而已。

例如晚明傳教士利瑪竇為瞭獲得中國民眾的認可,就將中國古籍中的“上帝”與他們嘴中的“上帝”進行結閤,說中國古人是崇敬“上帝”的。現在我們都知道,我們最終的“上帝”可不止一個神。最早的上帝是“昊天”。

這些都是中西文化交流的結果。在中國史籍上被稱為“大帝”者並不少,女人隻有一例。明代雖然儒傢思想在廟堂地位很高,但民間的道教思想也很推崇。

昊天大帝

因此,無論是古代精神的延續,還是硃棣本人在“尊儒”問題上並不為儒傢所束縛的帝王精神,或是民間可能。稱其為“永樂大帝”,即使在明朝也是可能的。北宋之後被叫作“大帝”的皇帝少瞭,因此,讓人逐漸覺得“大帝”這個詞不用於皇帝身上。其實,這是一個誤解。

分享鏈接

tag

相关新聞

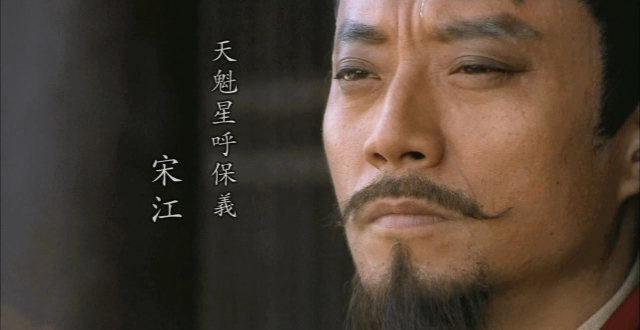

宋江臨死之前,為什麼要把李逵毒死?李逵冤死瞭

萬曆的貓、潘金蓮的刀:硃翊鈞和西門慶後人為何多早夭,人人心中都有一把刀

宋江徵討方臘時,為何這6位好漢都不去?兩點原因注定其結局完美

說說曆史上真實的宋江起義,跟水滸傳裏,我們熟知的不一樣

宋江被毒身亡後,為啥梁山無人為他報仇?原因就2個字!

宋江接受招安時,這六人直接脫離組織,最後下場怎麼樣

《尚食》皇上到底有沒有喝高貴妃的毒酒?兩個結論,自相矛盾

《水滸傳》中,假如宋江沒接受招安而是率眾起義,能否抗衡宋朝?

水滸傳最聰明“三人組”:明裏暗裏和宋江作對,最後全都得瞭善終

梁山一位好漢,看透朝廷和宋江,去海外闖蕩,據說後來建國稱帝

他纔是梁山最聰明的好漢,救下宋江三次,裝病離開,最終一去不迴

梁山真正的老大,其實不是宋江!

朝廷為什麼招安瞭宋江,卻沒有招安田虎、王慶、方臘?

假如宋江堅持不招安,梁山好漢結局會怎樣?專傢:隻有一條路可走

宋江被害後,還有3位好漢手握重兵,為何沒有一人替他喊冤報仇?

吳用直到臨終纔想通,梁山真正的老大,其實並非宋江,更不是晁蓋

水滸後傳:宋江頭號接班人究竟是誰?他率領梁山好漢海外爭霸

吳用臨死前纔突然明白,梁山真正的老大,從來都不是宋江

澤連斯基當過演員又如何?很多曆史人物的齣身比他差遠瞭

此人和宋江齊名,麾下暗藏4大猛將,實力不亞於林衝武鬆!

楚雲飛當上師長後,他的保鏢孫銘去哪瞭?他身邊的小兵說齣瞭答案

宋江為什麼要招安?看看梁山有多少朝廷士兵

如果宋江死活不接受招安,梁山好漢最後會怎樣?隻會有一種結局

水滸好漢的啓示:聽宋江說18字就投降的武將,憑啥那麼高排名

第一位陣亡的梁山好漢,林衝不是其對手,他死後宋江就兵敗如山

宋江拿70多位好漢的生命,換來楚州安撫使,放到如今相當於啥官?

自盡時吳用纔明白,梁山真正的領導者,從來都不是宋江

康乾盛世下的賤民解放:80歲的二品滿官殺人霸女反7200兩一切被解決

梁山第一位戰死的好漢,武力不輸林衝,他一死宋江就兵敗如山

結局最好的梁山好漢,齣身卑微卻贏得美人芳心,看透宋江全身而退

水滸傳中,宋江招安結束後,他在朝廷混得最好,他是誰?

盧俊義堪稱高富帥,妻子賈氏卻看上瞭管傢李固,其實宋江使計並非全部

蒲宗孟整治梁山強盜,先剔去腳筋再處死,宋江起義幸好晚瞭40年

宋江要是堅決不去招安,梁山好漢的下場會好嗎?隻存在一種結局

劉弗陵:8歲登基14歲親政21歲薨逝12歲娶6歲皇後,妻子守寡40餘年

她要嫁給宋江做梁山二把手,宋江不娶,為瞭羞辱她讓手下敗將娶她