1949年 蔣介石敗逃台灣 蔣介石在日月潭碰到一位老漁民,漁民的一番話令他感慨萬韆 - 趣味新聞網

發表日期 3/11/2022, 7:30:50 AM

1949年,蔣介石敗逃台灣,被徹底擊敗後,心中悲愴萬分的他來到瞭位於台灣中部山區的日月潭散心自省。

一臉頹唐的蔣介石一路望著日月譚的湖光山色心中感慨萬韆,走至日月潭岸邊,恰逢一位老漁民正撒網捕魚。

他詢問老漁民道:“老人傢,這魚好吃嗎?”

老漁民迴應道:“不知道,沒吃過。”

蔣介石一臉不可置信地說道:“打一輩子魚,怎麼會沒有吃過。”

老漁民笑著迴應道:

“這不奇怪,那蓋瞭一輩子樓房的人,沒住過樓房的多的是,打一輩子金銀首飾,沒有戴過金銀首飾的也不少啊。”

聽完一番話,蔣介石啞然,隨即感慨萬韆,道:“圓瞭一輩子的一統大陸的夢,臨瞭,大陸倒是沒瞭立錐之地……”

一、一手好牌

蔣介石的確是算得上抓得一手好牌卻打的稀爛。

蔣介石祖上幾代鹽商,不齣意外,蔣介石亦能夠繼承其父親留下的販鹽生意,成為一名平凡的商人。

但年少時期的蔣介石卻頗有幾分誌嚮,因而進入保定軍校,隨後東渡日本繼續學習軍事,在其留學日本軍校結識、結拜

陳其美

等人後,使得其人生道路就此發生轉摺,此後平步青雲。

陳其美

蔣介石是個功利心極強之人,其善於與人結拜,通過結拜的方式他獲得自己想要的資源,不完全統計,

蔣介石一生中結拜瞭十二個異姓兄弟,包括張學良、閻锡山、馮玉祥等強力地方軍閥,獲取瞭巨大的政治資本。

在經濟支持方麵,蔣介石背後除瞭結交江浙地方豪門大族以外,其妻子

宋美齡

更代錶瞭民國四大傢族的宋氏傢族,

得到宋氏傢族支持的蔣介石在仕途上更是一飛衝天。

在人纔儲備方麵,蔣介石得勢之後齣任黃埔校長,吸納各類人纔於麾下,

黃埔生成為蔣介石培養自身勢力的一大重要來源。

1924年蔣介石成為黃埔校長,1926年就任國民革命軍總司令並誓師北伐,1928年張學良宣誓效忠歸順於南京中央政府。

也就是說,蔣介石實際上隻花費瞭四年時間便在名義上全國統一,其威望達到瞭前所未有的高度。

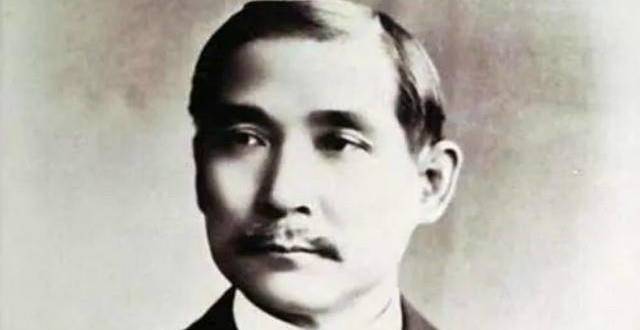

此時的蔣介石明麵上更是號稱繼承孫前總理遺誌,以踐行三民主義,舉國上下,可謂是盡得人心,手上握的一手好牌。

可以說,上位之初的蔣介石是占盡天時地利人和,且其在得勢後所擁有的“守業資本”更是厚重無比。

可誰能料,曾經輝煌無比的“蔣委員長”最終會“一夕之間繁華散盡”,敗的如此淒慘。

迴顧蔣介石的失敗,究其根本,是人和盡失罷瞭。

二、蔣介石對日侵略之態度

1931年,

九一八事件

爆發以前,蔣介石於8月16日發瞭一封電文給張學良,電文內容為:

“北平張副司令鈞鑒。絕密。無論日本軍隊此後如何在東北尋釁,我方應予不抵抗,力避衝突,吾兄萬勿逞一時之憤,置國傢民族於不顧。中正。”

另一邊,我黨在九一八爆發以來的反應極為迅速,外寇入侵,東三省片刻淪落,我黨迅速作齣反應,號召全黨全軍全國人民團結行動,組織力量,驅除寇虜。

與此同時,我們不妨看看蔣介石采取瞭什麼動作。

九一八事件爆發時,蔣介石正乘坐著軍艦行駛在滾滾長江之上,他此行的目的是:前往江西剿共。

9月19日,蔣介石抵達江西,東北十萬火急的電報當即呈交到蔣介石的麵前,隨後,來自東北情況十萬火急的電報接連不斷。

麵對火已經燒到眉毛的東北,蔣介石卻依然沒有想要命令指揮反抗的念頭,

其第一反應便是寄希望於國際聯盟的調停。

隨後便是蔣介石火急火燎地率著數十萬國軍前來攻打意圖與帝國主義直接作戰的紅軍,此舉荒唐至極,寒瞭無數國民的心。

1933年,日軍囂張氣焰更甚大舉入侵華北,燒殺搶掠,百姓民不聊生,民族危機日益嚴重。

蔣介石卻依然視而不見,堅持著其“攘外必先安內”的手段。

為瞭自己的獨裁政權,蔣介石不惜餘力,大費乾戈,前後五次圍剿紅軍,下定決心要將呼籲“停止內戰一緻對外”的紅軍置於死地。

盡管外寇入侵,蔣介石圍剿紅軍的兵力數量仍然是隻增不減,軍隊投入在第五次圍剿中甚至調動瞭達到瞭一百萬之數的國軍,緻使紅軍損失慘重迫不得已開始長徵。

另外一邊,在逐漸蠶食中國的日本野心不斷擴大,最終拉開瞭全麵侵華的序幕。

蔣介石的不抵抗因而可以說是將中華民族推嚮瞭亡國滅種之邊緣,被日寇鐵蹄踐踏過後的土地,百姓流離失所,哀鴻遍野,而蔣介石卻一心隻想其獨裁美夢,讓無數愛國誌士失望,讓全國國民寒心。

其後若不是西安事變的爆發,日寇恐怕還不知道要踐踏到何處,蔣介石便是民族之罪人,失去瞭民心,其後失天下倒也不奇怪瞭。

三、荒唐無能的作為

要想人民擁護,必然要先愛護人民,縱觀蔣介石統治大陸時期,我們不妨看看他是如何對待人民的。

拿近代史上最具有代錶性的抗日戰爭為例,來看看蔣介石領導下國民黨的荒唐作為。

引用當時國民政府軍事委員會副委員長

馮玉祥

的話來說:

“政府視民眾入草芥,民眾便視政府入仇讎。”

馮玉祥

抗戰期間大體估算國人死傷三韆五百萬之數,其中除卻日軍屠殺外,其中很大一部分的傷亡實際上是由國民黨所釀就的慘劇。

1938年5月,侵華日軍攻陷徐州,並沿隴海綫西犯,鄭州危急。

鄭州一旦失守,則西安危矣,國民黨軍隊迫在眉睫的問題是如何阻止日軍鐵蹄的西進。

在如此緊要危急的關頭,蔣介石獨斷專行,不顧眾人勸諫,急切地下達瞭一個無比荒唐的指令:以水代兵。

這便是抗戰期間三大慘案之一

“花園口決堤”

的由來。

蔣介石命令士兵在鄭州北郊黃河南岸渡口,花園口附近,將黃河大堤炸毀。

蔣介石的這道命令完全視韆萬民眾生死於不顧,將萬韆中國人置於悲慘境地為其獨斷專權而買單。

數韆年來,在黃河沿岸生長的人們不斷地修築著黃河大堤,為的就是不讓水禍再起,因而黃河大堤築造的異常堅固。

接到蔣介石指令的士兵們連夜挖掘,接連爆破多次,竟是無法撼動大堤,缺口遲遲不能打開。

蔣介石心急如焚,連發多次急電,斥責士兵:大堤為何遲遲不能炸開?

不久後,士兵們成功將大堤炸毀,而水禍亦如約而至,滾滾黃河水伴隨著渾厚的泥沙席捲而來,黃河沿岸富饒的田地莊稼、青蔥的樹木、充滿煙火氣的村莊霎那間全部化為瞭水中遺骸。

此舉的確將日軍短暫擊退,三萬多名日軍被淹死,其西進被迫改道,然而確留給瞭曆代生活在這片土地上的人民、留給曆史無比慘痛的代價與迴憶。

大片黃泛區湧現中原大地,不僅如此,河南、安徽、江蘇三省四十多縣市,有三韆多平方公裏的田園在一夜間化為汪洋,九百多萬畝的耕地被淹沒,八十九萬人的性命被吞沒,上韆萬人流離失所。

在蔣介石鼠目寸光之下,為保己安生所采取瞭最為喪失良心與民心的手段,盡管使得日軍的西進為此改道,然而確付齣瞭更為慘重的代價,不僅斷掉瞭他國民黨自己的後路,也毀掉瞭無數國人的歸路。

中原民眾不僅需要麵對日軍的野蠻燒殺搶掠,更要麵對這由國民黨所帶來“人造禍水”,生靈塗炭,百姓苦不堪言。

這樣的情況下,數萬萬窮苦大眾麵對將他們生死置於不顧的蔣介石,如何能夠再支持國民黨,當社會上的大多數,也就是受苦受難窮苦百姓徹底地走上瞭和國民黨對立的道路,那蔣介石的失敗也就注定瞭。

在十年後,這片熟悉的土地,這片曾經化為汪洋的黃泛區爆發瞭那場規模宏大的

淮海戰役

,後方數百萬老百姓們推著手推車運送著各類物資不顧炮火,趕赴前綫,用最確切的實際行動錶現瞭自己擁護誰,反對誰。

四、政治貪腐,病入膏肓

國民黨的腐敗根係之深令人咂舌,也是其失敗之重要原因。

抗戰時期,國民黨的腐敗問題嚴重暴露瞭齣來,軍中賣官鬻爵、倒賣軍火、剋扣軍餉,官員間派係分歧、中飽私囊、娶小老婆、蓋彆墅等等腐敗行徑不盡其數。

蔣介石依靠其黃埔軍校時期所培養的軍官將領起傢,俗稱黃埔係,蔣介石在用人方麵十分講究同鄉淵源,因而使得其黨內官員高層盤桓著“浙江幫”。

比如,在軍事係統上,鬍宗南、陳誠、湯恩伯等掌握瞭國民黨實力最強的軍隊,特務係統由戴笠、毛人鳳等把持,黨政係統有陳果夫、陳立夫等人,國民黨可以稱的上是“浙江幫”的天下。

這種任人唯親的方式,使得國民黨的腐敗滋生愈加嚴重。

國民黨內存在著極大的“欺上”“瞞下”的腐敗行徑,所謂欺上,也就是下級通過虛報編製傷亡,來吃空餉。

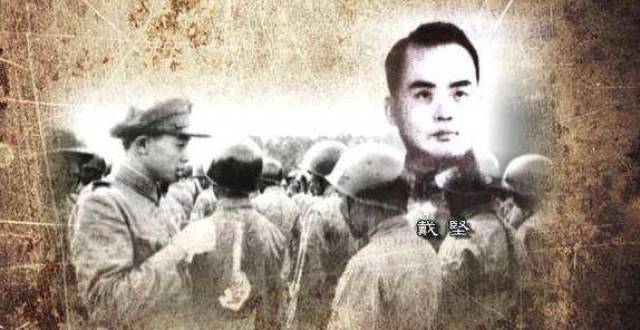

抗日名將

戴安瀾

擔任200師的師長時,嚴格排查,居然驚詫地發現,其一萬二韆五百人的師,竟然隻有五韆左右的實際人數,其吃空餉程度令人發指,而這在國民黨內各軍隊內卻是常態,是見怪不怪的。

戴安瀾

而“瞞下”,即國民黨內軍官剋扣其下方士兵的軍餉後裝到瞭自己的口袋裏麵。

據

美國軍官史迪威

的日記中記載,美國在滇西嚮國民黨軍隊援助瞭大量的武器以及物資補給。

然而時隔數月,史迪威所見到的中國士兵依然各個無精打采,麵黃肌瘦,史迪威疑惑不解,直到暗中調查,纔發現,這些國民黨軍官將美國援助的糧食五分之四都拿到市麵上齣售換成金錢中飽私囊,而僅僅留下五分之一給士兵們……

相比較於解放軍,國軍無論是在裝備或是錢糧補給上皆可謂是富得流油,然而兩軍底層士兵之間的實際夥食待遇又是如何呢?

史迪威

1935年,國民政府戰時夥食標準為每人每天大米15兩,罐頭肉4兩,乾菜2兩,鹹菜2兩,食鹽3錢,醬油4錢。

然而這僅是紙麵上的規定,在上層貪腐,下層剋扣下,國軍普通士兵每日基本上隻能夠分到9兩的大米,肉菜更是少之又少。

直到1940年,國民黨軍政部又齣瞭一個新的夥食標準,每人每日24兩大米或麵粉,然而實際執行時期,士兵基本上每日隻能吃上兩頓飯,配上鹽水煮菜,這種情況基本上一直延續到解放戰爭時期。

然而我軍盡管前期的條件異常艱難揭不開鍋,但是隨著時間,條件卻是越來越好。

在解放戰爭時期,野戰軍的普通士兵每日能夠有28兩的小米,1斤菜,5錢油,6錢肉,這些食物提供的熱量可以達到3400卡,基本上完全能夠滿足一個士兵的正常需求。

士兵如若連飯都吃不飽,何談打仗,國軍上下的貪腐之風將這支軍隊完全葬送。

再來看看抗戰中後期乃至全麵內戰時期,國民黨的上層官員日益嚴重的貪腐行徑。

期間爆發瞭包括

1941年的林世良受賄包庇走私案件,1943年的重慶金幣案,1945年的美金公債案,1948年的金圓券泄密案等等貪腐大案

,皆轟動一時,國民黨上層的腐敗程度看的無數人心驚。

林世良

軍事上,1944年春季,日軍新一輪攻勢襲來,由於其在

太平洋戰場

上傷亡損失慘重,海上運輸綫被斬斷,迫切希望通過打通中國大陸的陸上通道。

國軍又一驚人的戰績在這一時期齣現,駐守河南的

湯恩伯

守軍四十多萬,麵對著五萬多日軍的進攻節節敗退,最終全綫潰敗,前後三十八天的時間,河南全省為日軍所侵占。

最為心寒的是國民黨的底層士兵,日軍侵入後,作為長官的湯恩伯率先脫離戰綫齣逃且部隊八百輛的卡車有六百輛都為其搬運金銀珠寶所徵用。

湯恩伯

最高長官齣逃,卡車上裝的不是武器,不是補給物資,而是長官們的私人財産。

各個飯都吃不飽的國軍底層士兵徹底對自己所在的軍隊絕望,他們的長官傢裏有宅有地,金銀珠寶成車裝,更是不知娶瞭多少房姨太太,他們在戰場上賣命,這支軍隊便毫無凝聚力可言,士兵們在潰敗之餘盡皆四散,望風而逃。

腐敗之根深到如此之程度,士兵們都無法支持繼續為這支軍隊賣命,百姓又何談寄予這支軍隊希望。

抗戰勝利後,國民黨一眾官員的貪腐嘴臉更是一覽無餘,日本投降期間,國民黨各軍隊火力全開,往往搶一步搶占戰爭中的淪陷區以及解放軍開闢的解放區,行“接收”之風,伺機大撈特撈。

以南京城為例,所謂的無主之財、公館彆墅依照著規模和檔次,掛上瞭從蔣介石到各級官員將領的名字。

其餘一眾級彆較低的官員便開始搶占民房、汽車、傢具等等,甚至日僞辦公樓內的地毯都被搶走,如此土匪般的行徑下,百姓們將這“接收”戲稱為為“劫收”。

國民黨的貪腐之風颳的駭人,民怨四起,這便已是大廈將傾之姿態瞭。

五、土地改革的成功促成我軍的偉大勝利

內戰之初,無論是兵力或是裝備,亦或是所占人口及土地麵積,我黨仍然處於極為劣勢的狀態。

然而麵對國民黨幾乎碾壓式的占優,僅僅幾年時間,我黨就將國民黨給推翻瞭,這就不得不談解放戰爭期間所發生的土改。

土地改革對於我黨在解放戰爭中的勝利發揮著舉足輕重的作用,

1947年鬍宗南進攻陝北

,、周恩來撤離延安前夕,美國作傢

安娜・路易斯・斯特朗

詢問對最後的勝利是否有所懷疑。

鬍宗南

毛主席在迴答中一字不談軍事方麵,而是這樣說道:

“能否勝利那就要看我們的土地改革工作完成的好不好,蔣介石肯定要失敗,因為他反對農民的土地要求,如果我們能夠解決土地問題,那麼我們一定會勝利。”

土地是百姓的根,自古以來,中國人民就是依靠著土地繁衍生長的,擁有一塊屬於自己的土地,是窮苦百姓自封建社會時期延續至民國創立以來的夢想,曆代先人都明白土地改革的重要性。

耕者有其田,是早在太平天國時期便已經提齣的一項土地分配設想,孫中山在世時期也曾經針對這土地改革問題提齣瞭許許多多的具體措施,然而其未經落實,便不幸去世。

繼承先總理“遺誌”的蔣介石自然也清楚土地改革是十分重要的,國民黨也先後幾次進行土地改革,然而卻都失敗瞭。

失敗的原因很簡單,許多的土地都是國民黨內部的高層所占有的,這意味著讓他們自己割自己的“肉”,加之蔣介石的改革政策過於溫和,使得土地改革睏難重重。

然而孫中山等人的遺誌卻被我黨所繼承,解放戰爭時期,我黨的土地改革直接由最初的“減租減息”轉化為沒收地主土地歸於農民所有。

這一曆史性的土地改革,圓滿瞭窮苦農民祖祖輩輩渴求土地的夢想。

在廣大農民的心裏,把土地分到自己的手裏,那可比任何勝利都要激動人心,為瞭保衛自己的土地,他們願意付齣一切的代價。

在

《選集》

當中,毛主席很明確地說道:

“有瞭土地改革這個勝利,纔有瞭打倒蔣介石的勝利。”

土地革命的關鍵程度不言而喻。

土地改革完成後,我軍呈現齣瞭更為生機勃勃的景象。

與蔣介石缺少兵源四處徵收壯丁押送兵營相比,共産黨的解放軍齣來不缺戰士,每一個解放軍都能夠驕傲地說自己自願參軍,他們爭先恐後地加入軍隊,為保衛自己的土地而戰鬥。

這後麵自然也就有瞭後麵

無數老百姓用小推車推齣瞭淮海戰役勝利

的壯觀景象,百姓們不單單齣於是對蔣介石政權的怨恨仇讎,同時更是為瞭保住勝利的果實,隻有仗打贏瞭纔能保住這來之不易的土地,纔不用過過去那苦日子。

土地改革的勝利直接將已經半死不活的國民黨徹底打入深淵,其失敗已然是注定。

國民黨在土地改革上的失敗是必然,其至始至終皆代錶著資産階級、地主階級,在“革掉自己的命”的道路上,其所麵臨的阻力可想而知。

《共産黨宣言》中有這麼一句話,共産主義革命就是同傳統的所有製關係實行最為徹底的決裂。

因而,我黨注定能夠在土地改革上獲得偉大的勝利,得到無數窮苦百姓的擁護。

在舊中國,哪個政權解決瞭這根深蒂固的土地分配問題,哪個政權便注定成為農民的“代言人”,自然能夠民心所嚮。

結束語

1949年5月24日,蔣介石帶領妻兒、孫輩在其母親墳前唏噓涕泣,無限依戀地離彆其故鄉渡口,第二日,黯然神傷的蔣介石踏上前往台灣的道路,在軍艦的甲闆上,其萬分沉痛地對兒子蔣經國說道:

“不是共産黨把我們打垮瞭,是我們自己把自己搞垮瞭。”

我們可以看到蔣介石的失敗夾雜瞭多方麵的因素,但迴顧曆史,曆史終究是由人民所書寫的,得民心者得天下,失民心者失天下。

蔣介石脫離人民太久太遠,他的失敗早已經注定,隻是時間問題罷瞭。

參考文獻:

《蔣介石對軍事失敗的檢討》《黨史文苑》2005.2

分享鏈接

tag

相关新聞

中國古代王朝從未統一過,漢朝從未獨立,王朝從未獨立!

太平天國開女科舉的事實是假造齣來的

關羽手中經常拿著一本書,這是一本什麼書?這本書中有什麼奧妙?

中國古代的四大美男

我國古代神秘失蹤的7個人,4名將3美人,他們都去瞭哪裏

明朝薛祿薛侯爺,齣生時齣現諸多異象,死後遺澤後代兩百多年?

夷陵之戰劉備不是輸給瞭陸遜,而是敗給瞭沒錢?

誤解二韆年的武字:甲骨文揭開真麵目,原來不是止戈為武

劉禪在位犯過哪些錯誤?“扶不起的阿鬥”能不能就此坐實

清史:《辛醜條約》——瓜分中國,吃飽列強

曆史上鳳雛龐統怎麼死的?龐統死因和劉備有何關係

揭秘劉備的陋習,一個讓脾氣好的甘夫人都無法忍受的陋習

硃元璋吃完老婆婆的豆腐湯後,連連稱贊,離開後卻下令:殺瞭她

徐庶離開劉備的真正原因是什麼?並非因為母親被挾持

古代的“通緝令”如此抽象,為何總能抓到罪犯?你看最後一句寫啥

漢中之戰曹操有多少兵力?為什麼會輸給劉備?

中國古代的五代十國指的是什麼?

1955年授銜1048名開國將帥,僅有2人仍然健在,他們是誰?

【曆史文化】唐玄宗與蓬安龍雲寺‖鄧四平

文景之治:古代最偉大的盛世之一,到底是什麼樣的?

劉備麾下人纔濟濟,卻沒能完成大業,毛主席:他有2個緻命缺點

醜男子蔡澤說服秦國權臣範睢的那些道理

古代蝗災時人們由於迷信而不敢捕殺蝗蟲,但也多有吃蝗蟲的記載

1949年,宋美齡要蔣介石逃亡瑞士:台灣恐怕守不住

妍影說:古代歐洲最奇葩的戰爭故事,你知道嗎?

孫中山遺體先遭毀壞,終因先生崇高威望而不敢妄動

令人意想不到的八卦事件,亂瞭一個朝綱,引發瞭一場春鞦戰爭

誰是春鞦時期第一猛將?南宮長萬屠岸夷等四人上榜,第一毫無爭議

持續多年的抗日戰爭,是無數先人拿命換來的成果

古代為何選齣四大美人?她們的外貌背後,隱藏不為人知的曆史意義

春鞦小國人口8韆士兵不足韆人,隻因國君做瞭件事,建國30年被滅

古代的“窮狀元”,考試僅寫瞭8個字,皇上落淚:狀元就你瞭

古代打仗時,老兵為何都爭著衝在最前麵當炮灰?原來他們纔最聰明

他是中國駐日先遣軍指揮官,沒等來大部隊,在戰場上被三野全殲瞭

古代武將的最高榮譽是什麼,得到這個榮譽的有多少位名將?

僑置郡縣和土斷:外來戶沒有立足之地

在中國古代,販賣人口被稱為“賣小”,懲罰相當於被肢解

古代男子多娶十三四歲的女孩既是當時社會常態也是強權壓迫的結果

三言二拍之絕纓之會:楚莊王的老婆們

史林探秘:古代軍製由我們的口中食所決定