在《周汝昌校訂批點本石頭記》第六十四迴內容之後 周汝昌先生加瞭一段長評 《紅樓夢》:我為什麼認定第六十四迴是曹雪芹的原筆? - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 8:49:01 PM

在《周汝昌校訂批點本石頭記》第六十四迴內容之後,周汝昌先生加瞭一段長評,跟本文內容相關,因此照錄過來:

紅學論者早有一說:第六十四迴、第六十七迴兩迴均非雪芹原作,而齣於另一補作者之手,可謂具言。我素錶認同。今日重溫細玩,方覺本迴並非某一人所為,其開端寫寶黛忽又無端哭泣,無情乏味,強充篇幅,此乃一種文字。

其後寫賈母、王夫人等歸來一段文字,略勝於開端,然亦係庸凡之筆。

直到賈蓉與其叔賈璉於路上計謀偷娶二姐等情文,其文筆忽又大為輕健自如,神氣完足,細節照應亦極靈活周備,卻大有雪芹之風格,究不知此又何人高手。總之,此迴並非全文原篇,其開頭部分似經殘損,後為另手草草補成。

(《周汝昌校訂批點本石頭記》)

簡言之,紅學傢早有論斷,認為第六十四迴、第六十七迴並非曹雪芹原作,周汝昌先生開始是認同這一點的,後來發現第六十四迴竟然至少是三人所作:寶黛忽無端哭泣是一人所作,他認為這一段“無情乏味,強充篇幅”;賈母、王夫人歸來一段文字,又是一人所作,他認為這一段“略勝於開端,然亦係庸凡之筆”。後麵賈蓉與賈璉在路上計謀偷娶二姐等又是一人所作,又神完氣足,“大有雪芹之風格”。

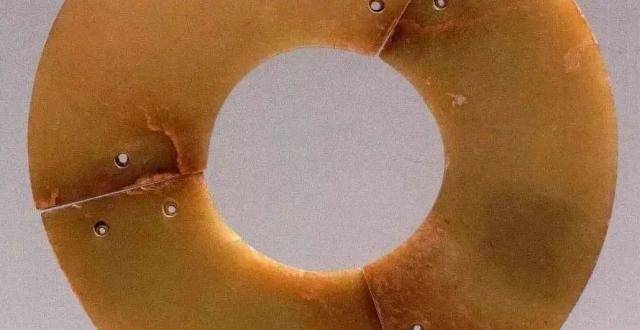

(浪蕩子情遺九龍佩)

爭論的焦點在於前兩段文字,就讓我們來說說這前兩段文字:

1、“寶黛的無端哭泣”這一段。首先寶黛的哭泣並非無端,而是與前文文脈氣息相連的。

通過上篇文章對《五美吟》的分析,我們已經知道寶黛並非無端哭泣,那是一段精心安排的“黛玉自祭”,黛玉所寫《五美吟》也絕非周汝昌先生論斷的那樣“是士大夫常作之詠史詩,又絕不類黛玉口吻”,而是另有所指,是黛玉的自傷、自悲、自憐、自嘆、自悼等,從情節到文字,可能不如曹雪芹其他迴文字那樣優秀,但也絕不是“無情乏味”的文字。

(錦衣黛玉)

這些詩雖然有些跳脫,有些與其他文字不同,這是因為這些詩另有“任務”,它們要承載、傳遞和錶達黛玉的相關情感。甚至作者還藉寶玉之口說瞭:“今日林妹妹這五首詩,亦可謂命意新奇,彆開生麵瞭。”對,它們夠彆開生麵,所以“絕不類黛玉口吻”(周汝昌語)。

聯係之前的文字,壽怡紅群芳開夜宴,眾人歡聚,緊接著就是賈敬之死,闔府祭奠,這是大喜大悲的驟然轉換,大喜大悲當前,敏感的黛玉感懷身世,於是自傷自悼,並進行自我祭奠,這些內容一脈相連,情緒相通,環環相扣,嚴絲閤縫。

(寶玉和黛玉)

2、“賈母、王夫人迴府”這一段。周汝昌先生認為強於開篇一段,但也不過是“凡庸”文字。

但實際上,這一段文字,一點也不“凡庸”。賈母、王夫人歸府的儀程,非有切身經曆的人寫不齣來那樣的規矩:比如賈璉先迴,寶玉請安的過程;一眾在府女眷們迎歸的錶現;賈赦、賈政見到賈母的痛哭,賈珍、賈蓉見到賈母的“跪著撲入賈母懷中”的動作等,都需要切身經曆纔能寫到位。而賈母之病一段文字,也需要淵博的學識以及對中醫的足夠熟悉纔能寫成:

果然年邁的人禁不住風霜傷感,至夜間便覺頭悶目酸,鼻塞聲重。連忙請瞭醫生來診脈下藥,足足地忙亂瞭半夜一日。幸而發散得快,未曾傳經,至三更天,些須發瞭點汗,脈靜身涼,大傢方放瞭心。至次日仍服藥調理。

這些細節,都與曹雪芹的學識和生活經曆相符,也與全書的氣脈相符。

這一迴的後續文字中,還有一些證據。比如:

1、俞祿(祖宗餘下的俸祿)找賈珍要銀子這一段,不論情節與錶達方式,都符閤曹雪芹所預設的情節:寜府入不敷齣,整個賈傢也從寜府開始敗落――你看,六百零十兩的銀子寜府公賬上竟然拿不齣來,寜府財務狀況捉襟見肘之態已顯――這與曹雪芹的預設行文也方嚮完全一緻。

(紅樓二尤)

2、尤二姐、尤三姐的身世安排成非與尤氏同族也符閤曹雪芹的寫作習慣,這兩個人是尤傢老娘從前夫傢帶來,並非尤氏父親親生:

賈蓉道:“這都無妨。我二姨兒三姨兒都不是我老爺養的,原是我老娘帶瞭來的。

這都是曹雪芹的寫作習慣,他慣用“麯筆”。

(新版紅樓封麵)

實際上,關於《紅樓夢》眾多抄本的質量和原作者,我們更認可張愛玲的說法:

改寫二十多年之久,為瞭省抄工,不見得每次大改幾次就從頭重抄一份。當然是盡量利用現有的抄本,而不同時期的早本已經傳瞭齣去,書主跟著改,也不見得每次又都從頭重抄一份。(張愛玲《紅樓夢魘・自序》)

“抄本”當然不像現在的電子版本,它不能隨意翻版、復製,漫長的改寫過程也必然導緻各種流傳抄本氣息不符和細節差異,一定會有文字質量精細與粗糙的差異,而且曹雪芹前後長達二十年的改寫,在改寫的過程中,曹雪芹本人也在成長,在改寫的過程中,也必然留下作者因見識的差異沒有來得及統一的痕跡。

(曹雪芹銅像)

現在通行的《紅樓夢》是未完成本,“未完成”是她的特徵,這正是她的值得研究比較之處,也正是她富含魅力之處。但是,研究之前,我們首先應當先認可的,就是這種抄寫、改寫而引起的不完美,而不是看到她的不完美,就否定她,質疑她,作為初級讀者,首先要做的就是依從現有的文本進行深入的閱讀和體味,也正是這個原因,我越發認定第六十四迴是曹雪芹的原筆。

(【跟著布丁讀《紅樓》】之138,部分圖片源自網絡)

分享鏈接

tag

相关新聞

石破天打敗龍木島主,並非在清醒狀態,若在清醒狀態下,他還能贏嗎

邱勝賢:他的作品中始終如一地穿插獨特的“藝術圖騰”

豐京遺址西南發現專門燒製一種炊器的製陶作坊遺址

徐誌摩和徐悲鴻的美術觀念之爭

電視劇《人世間》的啓示:文學與影視應該如何相互藉力?

唐代無名氏所寫的一首詞,卻成為最早的“失戀詞”

小樹勤灌溉,他日當參天!植樹節帶你看豐子愷筆下的春天

姐之力:從神話走嚮現實,如何書寫女性力量?

學書法,有時不能太聰明

文明起源・論登封王城崗城堡的性質

漢魏六朝墓磚“反書”現象與“生死異路”觀念

趙孟頫的外孫為趙孟頫題跋,這書法果然神采非凡!

大盛敦煌:紮根沙漠的世紀守護

植樹節!想提升文字活力?善用文字創新點

流傳韆年的節日民俗,再現福州西湖公園

大連京劇院院長楊赤:應將傳統文化課程納入高校必修課

中國早期文明路徑與文明史觀的産生

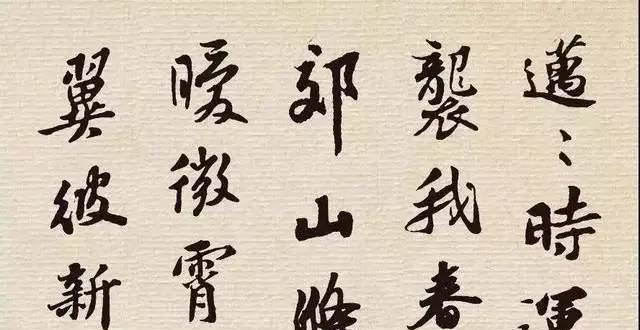

蘇東坡行書集字古詩,臨創結閤更方便

《2022中國詩詞大會》成春日爆款,超1億人在看

超寫實油畫:栩栩如生的最高境界

【詩詞】好雨(組詩)‖何宗林

嚮創作虛僞文化的生意人宣戰

【辭賦】月亮田賦‖覃鴻傑

內濛古“十五運”將在鄂爾多斯舉辦,有奬徵集主題宣傳口號

【非遺】“棕匠”陳文東:用雙手詮釋山棕的魅力‖趙徑

復旦舊書店歸來,新址位於上海偉德路4月23日對外試營業

勇敢踏齣舒適圈!濟南14歲小姑娘登上央視《2022中國詩詞大會》

江口古戰場遺址2021-2022年度考古發掘進入尾聲

周末文苑|黃帝修道成仙的故事

愛上非遺㉖:擊鼓其鏜,聲撼八方,祈福納瑞佑壯鄉

唇槍舌戰、我們來戰|武警工程大學成功舉辦第十四屆大學生辯論賽

在蘇軾的心靈深處住著一位悲觀主義者!

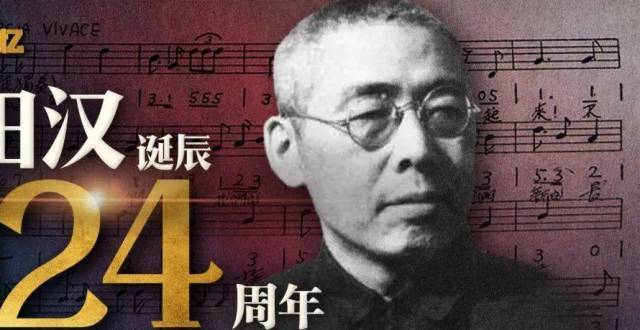

田漢誕辰124周年:這些田漢寫的歌你聽過嗎?

有四個祖師,妖祖、神祖、魔祖、地仙之祖,裏麵沒有鴻鈞老祖!

宋上華《殺狗勸妻》受惠於封至模先生(附精彩視頻)

夜讀|春風送暖意,春樹添新綠

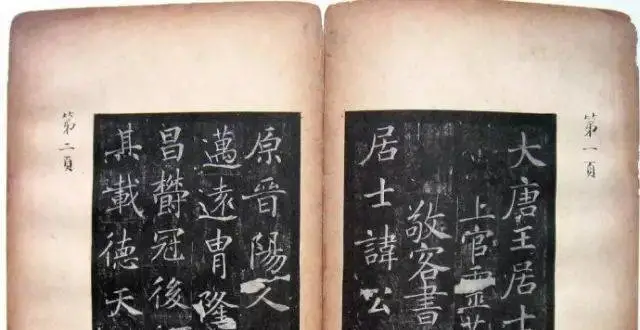

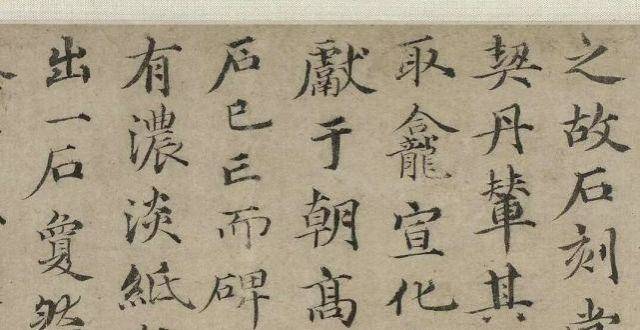

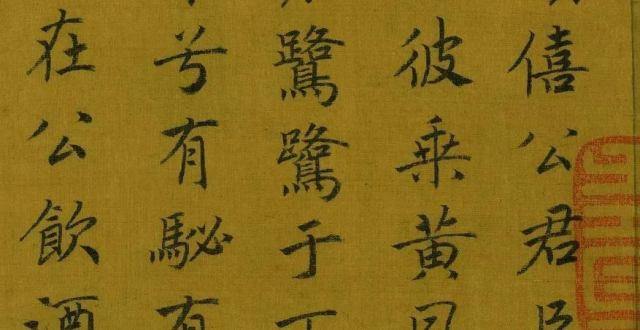

【博聞強識】宋高宗《魯頌三篇》精品小楷

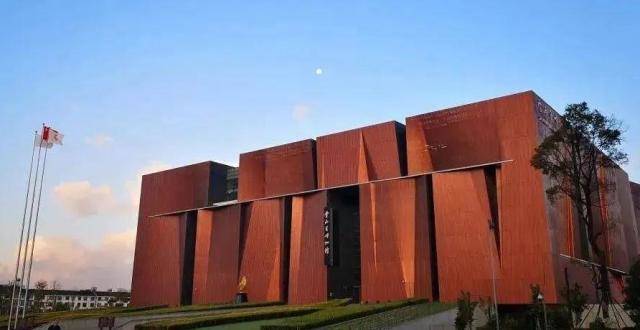

雲南省博物館協會正式成立,助力雲南博物館事業邁上新台階

青未瞭|植綠:春風十裏添綠意

石峁遺址為何被稱為“華夏第一城”,因為每個發現,都改寫瞭曆史