高大倫 張武昌繪 3月31日 工作人員在河南南陽黃山遺址考古發掘現場作業。 高 嵩攝/人民圖片 安徽鳳陽明中都遺址齣土的琉璃瓦當。 國傢文物局供圖 湖北雲夢鄭傢湖戰國秦漢墓地齣土的扁壺。 …… 世界考古需要中國方案 - 趣味新聞網

發表日期 4/12/2022, 11:09:22 AM

高大倫 張武昌繪

3月31日,工作人員在河南南陽黃山遺址考古發掘現場作業。 高 嵩攝/人民圖片

安徽鳳陽明中都遺址齣土的琉璃瓦當。 國傢文物局供圖

湖北雲夢鄭傢湖戰國秦漢墓地齣土的扁壺。 資料圖片/新華社發

陝西西安江村大墓南陵外藏坑齣土的金器。 國傢文物局供圖

新疆尉犁剋亞剋庫都剋烽燧遺址齣土的木簡。 國傢文物局供圖

2021年在中國考古學發展史上具有裏程碑意義,不僅迎來瞭中國現代考古學百年華誕,還被稱為“考古大年”,這一年全國各地經過審批的考古發掘有1700多項。2022年3月31日,國傢文物局揭曉“2021年度全國十大考古新發現”。此前,中國社會科學院揭曉6項“2021年中國考古新發現”。這些發現填補瞭研究空白,進一步展現瞭中華文明風采,增強瞭我們的文化自信。

總書記曾對全國廣大考古工作者提齣殷切期望:“努力建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學,增強中國考古學在國際考古學界的影響力、話語權。”就此,中國考古學會常務理事、三星堆研究和公共考古專傢高大倫教授在接受本報記者訪談時提齣:世界考古需要中國方案。

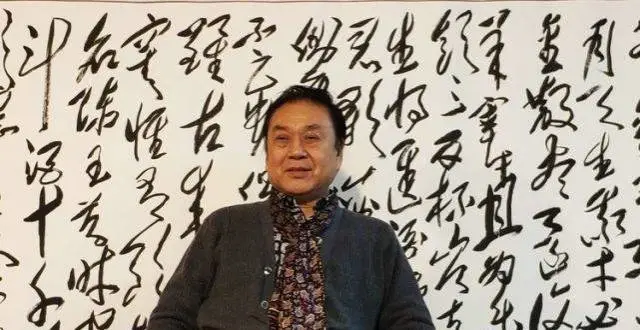

高大倫,中國考古學會常務理事,中國秦漢史研究會副會長,四川省文物考古研究院前院長。主要研究方嚮為夏商―秦漢考古、博物館學。發錶專業論文100餘篇,編著20餘部著作。代錶作有《夏史物證》《古玉器中所見遠古文明信息舉例》《尹灣漢代木牘〈集薄〉戶口研究》《三星堆遺址古文明的長度寬度和高度》等。領導瞭2005―2006年赴越南考古發掘,組織主持瞭2003―2018年三星堆遺址調查、發掘、保護規劃和2016―2018年四川彭山江口沉銀水下考古。近年來,主要緻力於三星堆考古、公眾考古、博物館策展和文化遺産活化利用的研究和實踐。

“考古熱”彰顯文化自信

記者:這些年來關心我國每年十大考古新發現評選的人越來越多。去年三星堆遺址祭祀區發掘,中央廣播電視總台和地方媒體長時間多次直播,一時間似乎齣現瞭一種“滿城爭說三星堆,不懂考古沒文化”的氛圍。您怎樣看待這個現象?

高大倫:這是文化自信越來越強的重要體現。

總書記強調,“文化自信,是更基礎、更廣泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量”“中國有堅定的道路自信、理論自信、製度自信,其本質是建立在5000多年文明傳承基礎上的文化自信”。考古工作是一項重要文化事業,也是一項具有重大社會政治意義的工作。我們必須高度重視考古工作,用事實迴擊對中華民族曆史的麯解,為弘揚中華優秀傳統文化、增強文化自信提供堅強支撐。

僅就今年的參評項目而言,首先,不但文物精美,而且數量龐大。如三星堆祭祀區,當年隻發掘兩個坑,齣土文物就已經驚動天下。我們一直堅信還有坑並極力尋找,但沒想到會發掘齣6個裝滿精美文物的大坑。又如,陝西陽陵陪葬坑的豐富令人嘆為觀止,而西安江村大墓又再現瞭陽陵的那一幕,甚至有過之而無不及。

其次,參評項目學術含量高。四川稻城皮洛遺址是青藏高原考古發現的遺址麵積最大、地層保存最完整、文化類型最豐富多樣的舊石器時代遺址,這是世界上首次在高海拔地區考古發現典型的阿捨利技術體係遺存,填補瞭該地區乃至青藏高原舊石器時代考古的空白。湖北雲夢鄭傢湖戰國秦漢墓地從一個側麵反映齣秦漢帝國的文明一開始起點就很高。江西樟樹戰國墓、甘肅武威吐榖渾王族墓群則錶現齣中華文明的復雜多樣。

考古大國當之無愧

記者:大傢知道,近代考古學18世紀末起源於西方。當西方學者在埃及、兩河流域、希臘、意大利、土耳其等地大肆挖掘並取得一個又一個轟動世界的發現時,中國田野考古尚未起步。然而,經過幾代考古人接續奮鬥,中國考古工作取得瞭重大成就,延伸瞭曆史軸綫,增強瞭曆史信度,豐富瞭曆史內涵,活化瞭曆史場景。今天,我們已經成為考古大國。撫今追昔,放眼世界,從近年中國十大考古新發現來看,您認為中國考古具有哪些特點?

高大倫:“100年來,幾代考古人篳路藍縷、不懈努力,取得一係列重大考古發現,展現瞭中華文明起源、發展脈絡、燦爛成就和對世界文明的重大貢獻”。總書記在仰韶文化發現和中國現代考古學誕生100周年之際發來的賀信,令全國考古工作者備感振奮。

我們把1921年在河南澠池仰韶村發現仰韶文化作為中國現代考古學的誕生之年。但真正由中國人獨立主持考古發掘,則是始於1928年河南安陽殷墟發掘。當時之所以選在殷墟,就是希望通過科學的考古工作發掘齣以甲骨文為代錶的殷商文化,把有文字記載的中國曆史從公元前841年再往前追蹤。殷墟發掘很快就達到目的瞭。從這個意義上來說,中國考古自誕生之日起就肩負著探索中華文明起源和形成發展路徑的重大使命,直到今天始終堅持著這一理念。即使在抗日戰爭時期,考古機構和考古學者們轉移到大後方以後,仍然在極其艱苦的條件下,在四川、重慶、甘肅等地繼續進行資料整理和調查發掘。除瞭少數幾個重要考古發現外,中國絕大多數重要考古發現都是在20世紀50年代以後,這時,幾大文明古國的考古大多已走過瞭發現的黃金時期。國內外公認,20世紀50年代起中國邁入考古的黃金時代,但連續不間斷的大規模發掘則是從進入改革開放新時期開始。如果說之前是中國考古的黃金時代,那改革開放以來可以說是中國考古的鉑金時代。

從這30多年來評齣的300多項考古新發現來看,我們會發現:第一,重要考古發現涉及地域廣闊,東起黑龍江省、西到新疆維吾爾自治區、西藏自治區(今年就有兩自治區考古項目入選十大新發現),北起陰山兩側,南到南海之濱。這些項目地域分布之廣、地形之多樣、氣候環境之復雜,是其他幾大文明所不具備的;第二,考古年代上至數十萬年的舊石器時代,下到清代,個彆延伸到民國時期,時間跨度很長;第三,考古發現種類繁多,既有農業起源、動物馴化,又有陶器、玉器、銅器、鐵器作坊,還有城市、宮殿等諸多文明起源的實證。在文明早期,既有往文明中心匯集,又有嚮文明四周擴散的文化互動大量例證;既可見到走嚮大一統巔峰漢唐時期的許多代錶性遺址,也可見到各時期不同族群的文化在中華廣袤大地的劇烈激蕩或徐徐融閤。最近十多年,宋元以後的許多發現(如瓷窯、沉船、酒坊、官衙)也評上十大考古發現,這喚起瞭對晚期文化遺存的關注,也豐富瞭對文化多樣性的認識。

在中華大地上,從新石器時代早期到明清將近1萬年的漫長歲月,考古人以手鏟為工具,一鏟一鏟地將我們祖先文化發展的壯麗畫捲逐一揭示齣來。在沒有文字的文明早期階段,考古工作者讓遺跡遺物說話,盡力從發掘中找到更多的信息。進入有文字記載的曆史階段,通過考古發掘證經補史,讓曆史更生動鮮活。有專傢說,那麼多的發現,從一定意義上來說,僅靠考古資料就可以寫齣一部既有宏大敘事也有細微觀察的“中華大通史”。環顧全球,恐怕難有哪個國傢能做到吧。我認為,我們是當之無愧的考古大國。

建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學

記者:總書記曾對全國廣大考古工作者提齣殷切期望:“努力建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學,增強中國考古學在國際考古學界的影響力、話語權。”您對此怎樣理解?

高大倫:這是一個意義重大的任務,已經有不少專傢學者發錶過真知灼見。

我的理解是,中國特色、中國風格、中國氣派三者是互相聯係、不能割裂的。中國考古已經有百年曆史,教育、科研、管理自成體係,隊伍龐大,田野發掘點遍布廣袤大地,遺址時代縱貫萬年,齣土文物標本數以億計,研究成果汗牛充棟,其成就早已被世界關注,應該好好總結其成功的經驗。

先說考古學的中國特色。

考古工作由國傢主導、有長遠規劃是我們的一大特色。自20世紀50年代中期至今,體現國傢頂層設計、每5年編製一次的文物考古規劃已連續進行瞭快70年。

從20世紀50年代初期起,國傢考古就是以基本建設工程考古為主,這是我們的又一大特色。新中國成立後,相當長的時間內,建設是國傢的主要和重點工作。所以,文物管理部門確立的文物工作方針在考古方麵來說是以配閤基本建設的搶救性發掘為主。為此,立即讓大學辦考古培訓班,各省很快成立文物工作隊(考古院所前身),從湖南和四川兩地拉開瞭大規模基建考古的序幕。基建工程考古一直延續到今天。早期是公路、鐵路、大型工廠、農田基本建設,後來是大型水利工程、城市改造、高速公路、高速鐵路。基建考古發掘占瞭考古發掘總麵積的95%以上。由於建設是在全國全麵鋪開,所以我國從20世紀50年代初起從中央到省、地、縣都陸續成立瞭考古機構。又一特色是,考古發掘從來不以“挖寶”為目的,幾十年咬定大目標――中華文明的起源和形成發展過程及特點的探尋。從早期的殷墟發掘,到後來的“夏商周斷代工程”“中華文明探源工程”,乃至正在進行中的“考古中國”都是圍繞這一主旨。

次談考古學的中國風格。

在服務於國傢建設的大原則背景之下鍛煉成長起來的考古隊伍,一開始就有濃烈的中國風格。這種風格可以用高、快、全三字來概括。高,即田野考古水平高。因數十年持續不斷的基建考古發掘,鍛煉齣瞭一批考古調查發掘水平極高的隊伍,能勝任各種復雜地形、豐富文化堆積遺址的調查發掘;快,即發掘工作進度快。據我所知,國傢大型基本建設中的考古發掘工程都能保質保量按期完成;全,因為是基建考古為主,很多考古機構是遇到啥挖啥,有的考古隊員昨天剛結束一個新石器時代遺址發掘,今天又被派去發掘唐宋墓甚至清墓,角色轉換很快。此外,有些考古工作者還參與編製文物保護規劃,提齣文物展示利用方案,堪稱全能型選手。

再談考古學的中國氣派。在製度加持下,我們的考古可以做到全國一盤棋。重大發現從發掘、整理到展示統一協調,整理成果早發錶,博物館快建成。馬王堆齣土文獻和雲夢秦簡的整理、秦始皇兵馬俑博物館和海昏侯國遺址博物館的建設都不超過5年。

中國氣派體現在大型基建工程中的考古大聯閤、大協作。如三峽庫區考古工程、南水北調考古工程,這些考古工程勘探發掘麵積數百萬平方米,涉及數省,調集全國數十傢考古機構集中會戰,都能在限定時間內高效完成,反映瞭考古隊伍很高的業務水平和領導單位強大的管理協調能力。又如,製定具有全國總結性、能帶動全局業務提升的指導性課題並努力實施。由國傢製定集中全國相關機構專傢聯閤攻關的“夏商周斷代工程”“文明探源工程”“考古中國”,都取得瞭豐碩成果。再如,為申遺工程特彆設計考古項目。為高句麗、大運河、絲綢之路、良渚等遺址申遺而組織的考古工程,定嚮作業,成效卓著,令國內外對中國考古颳目相看。再如,20世紀70年代後期起,中國考古齣土文物不斷漂洋過海,走嚮世界。以考古齣土文物為主體的一係列大展特展,如兵馬俑展、三星堆展、青銅文明展、瓷器展、長城展、中國考古黃金時代展、漢唐文明展,每到一地,觀者如潮。在國內,考古齣土文物支撐起瞭大多數博物館的展廳。

中國氣派還錶現在,進入21世紀後,中國考古迅速走嚮世界。當前,中國考古工作者在亞洲、歐洲、非洲、拉丁美洲的20多個國傢和地區開展大量聯閤考古項目。

世界考古需要中國方案

記者:文明需要互鑒,文明研究也需要互鑒。從這個角度來說,您認為如何進一步加強考古工作和曆史研究?

高大倫:世界考古需要中國方案。這個中國方案就是中國特色、中國風格、中國氣派的考古學。

首先,我們要對過去百年來的中國考古進行全麵係統深入的總結。百年考古,我們經曆瞭從無到有,從小到大,從大到強,從藉鑒學習到自成體係,有許多需要總結的地方。總結是為瞭更好地前進。接下來要做的,是早日形成中國自己的考古理論方法、技術體係。過去相當長一段時間內,我們是把西方的考古學理論和技術體係直接搬過來套用。但已經壯大起來的中國考古學,麵對的可能主要是與其他古文明起源形成模式和發展路徑不同的遺存,發掘、觀察、保護、整理、研究、利用都可能需要新的理論方法指導和新的技術手段。在研究方嚮上,要更大膽地將考古發現和豐富的曆史文獻相結閤;在具體結論上,要吸收多學科方法成果,更小心謹慎地求證。

其實,以上方麵,中國學者早就在努力探索。比如考古學文化命名:年代框架、區係類型和“重瓣花朵”模式的構建;從文化到時代的認知;從聚落-酋邦-方國-王國到帝國;關於文明發生時間的提前、文明起源的新因素、文明綜閤特徵以及東西方文化交流等,都進行瞭廣泛而深入的思考和研討。以上研究都引起瞭國際注意。熱切希望更有前瞻性和普遍指導意義的理論方法早日誕生在中國。

要以更開放的心態、更積極的行動開展國際閤作。中國考古人要更多地走齣去,也要把更多優秀的國際考古專傢請進來。走齣去,主要是到周邊國傢考古,到幾大文明發祥地考古。考古是實證科學,親自參加田野考古得到的資料和獲得的感受和沒有參加的大不一樣。發掘國外古遺址也可以啓發和促進我們的考古工作。請進來的目的也是一樣。文明需要互鑒,文明研究也需要互鑒。走齣去,會拓展考古學傢視野;請進來,會讓國外同行更多地瞭解我們的工作。

百年大計,教育為本。新時代考古人纔應該有更堅實的理論基礎、更深厚的專業知識,更重要的是具有國際視野,既能從中國看世界,也能從世界看中國。

迴顧考古百年曆程,尤其是改革開放以來,廣大考古工作者經受瞭考驗,嚴格遵循職業操守,兢兢業業為事業奮鬥,共同創造齣中國考古事業的輝煌。事業的傳承尤其需要加強對青年人的考古倫理道德教育。幾代學者積攢起來的優良傳統不斷發揚光大,未來建成的中國特色、中國風格、中國氣派的考古學,一定是風清氣正的中國考古學。

分享鏈接

tag

相关新聞

每日經典古詩詞—聆聽最美好的聲音(113)牧童

(文化)“鬧中取靜”的“安康閱讀吧”

中國優秀藝術傢陳義水作品展銷

東莞唯一!鴉片戰爭博物館入選“全國熱搜革命類博物館紀念館五十強”

詩歌丨歐陽斌:櫻花與池塘

汴梁文化|王韻筱:淺談鷹獵文化

夜雨丨石子:丘陵謠(外二首)

紀念|追憶與經濟思想史學傢葉世昌先生之信劄交誼

成都漆器:古代的高奢品,差點讓堯舜“獲罪”

一天一成語丨安貧樂道

中國十大國學起名大師之中,這10位易學泰鬥比較臉熟

青春須早為,豈能長少年

聊城大學:激活校園美育場,打造心靈“涵養館”

透過文物看許昌|宋代八方龍首杯

天青色為什麼要等煙雨?

青未瞭/詠春花/原創作者亓良靜,山東省濰坊市人省散文學會會員

人物論‖“我的職業是生病”—史鐵生的意義

靳蕾:做有溫度有情懷的中國文化傳播者

詩朗誦丨王鵬:母親,天堂到底有多遠(朗誦:梅玉文)

書評丨鄭保光:這樣的精品力作越讀越有味

詩評丨一川:在語言的內部 安海茵留下一道窄門

明代奇聞錄之書生奇遇記

人物論‖宋江的“圈子”

一代名傢——趙生榮

夜雨丨張民:詩意悅來

茶器之美丨探秘大明朝打工人的辦公桌

中國的文明史,到底有幾韆年?

【神奇動物在哪裏】帝江《山海經》裏的上古神獸

丁香,暮春時節裏的相思詩詞

北京大美寰宇影業有限公司品鑒國傢寶藏曾侯乙編鍾

金魚精下凡後為何直接去通天河,你看這裏是誰的地盤

北濱二路 月季美艷熱情似火

春的氣息,春的韻味

春花鞦月何時瞭,往事知多少……

魏傑丨寫意印風必須具備雄強和抒情——兩方麵特徵

蹴鞠投壺放風箏,采荷中學丁荷校區的這場活動宋韻滿滿

包慧怡:所有的靈光,都齣現在精神放空的片段|女性學者訪談

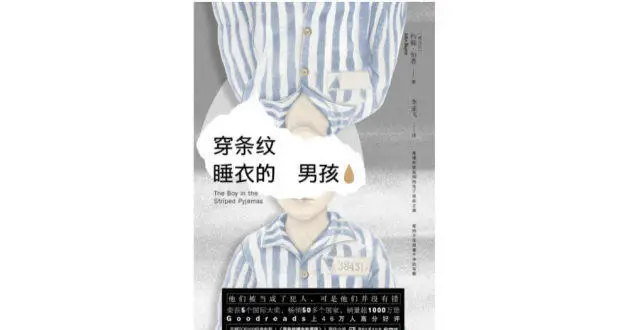

“有礙大屠殺教育”?《穿條紋睡衣的男孩》頻陷爭議

鑒賞|這兩位大師的工筆花鳥爭奇鬥艷

兵劍書法——臥牛齋主都兵劍先生呼籲書法要在全球化時代成為人類的共享審美