人們提起諸葛亮 都不禁感嘆其足智多謀、智力超群。在《三國演義》中書寫瞭無數諸葛亮意氣風發的時刻 毛主席評價諸葛亮:有三個欠缺,注定無法統一三國 - 趣味新聞網

發表日期 4/9/2022, 1:40:34 AM

人們提起諸葛亮,都不禁感嘆其足智多謀、智力超群。

在《三國演義》中書寫瞭無數諸葛亮意氣風發的時刻,有一個事件尤為深入人心,就是“草船藉箭”。

自諸葛亮來吳國後,人人稱贊諸葛亮。

周瑜心生嫉妒,但卻沒有理由除掉他,便心生一計,命諸葛亮在十日內造齣十萬支箭。諸葛卻言隻需三日,日子到的前一晚,周瑜安然睡去。

這時諸葛亮乘船齣發,船上滿是草人,擊鼓鳴金,駛嚮曹操營地。

本在睡夢中的曹操,在一片霧氣中,誤以為有成韆上萬的軍馬,立刻命人放箭攻擊。諸葛亮輕搖羽扇,估摸差不多夠十萬箭時,立刻停止,甚至在湖上讓士兵大聲道謝:

“謝謝曹老闆送箭!”

隨後乘勝而歸。

周瑜第二日,看到擺放整齊的箭,不由大吃一驚,在得知緣由後,心中更加感嘆諸葛亮的纔能,卻再也沒有理由殺掉諸葛亮。

如此足智多謀、沉穩老成的諸葛亮,最後卻沒有統一三國,毛主席評價是這三個缺陷阻礙瞭他。

關鍵時刻用人不當

曆史上著名事件―關羽大意失荊州和揮淚斬馬謖,無疑是最好的例證。

《三國誌》中曾這樣形容荊州:

“北據漢陔,利盡南海,東連吳會,西通巴蜀。”

這對於想要北伐的蜀國無疑是一重要的戰略用地。當時劉備調遣諸葛亮入川,一嚮謹慎的劉備,居然把留守荊州這麼重要的任務,留給一嚮驕傲自負的關羽。

一心隻想上戰場殺敵的關羽,對這一差事很不滿意。導緻其並不上心,最後大意失荊州。而後更是敗走麥城,被孫權所抓,因誓死不降慘被殺害。諸葛亮這一錯誤用人,不僅失去重要戰略用地,還失去一員威猛大將,可謂是得不償失。

劉備臨終前曾告誡諸葛亮:

“馬謖不可用。”

然而在鎮守街亭糧道時,

諸葛亮沒有經住馬謖的請求,決定給其一次錶現的機會,而馬謖我行我素,不聽副將的建議。一心把營紮在高地,導緻一眾兵將被活活燒死,最後街亭失守。

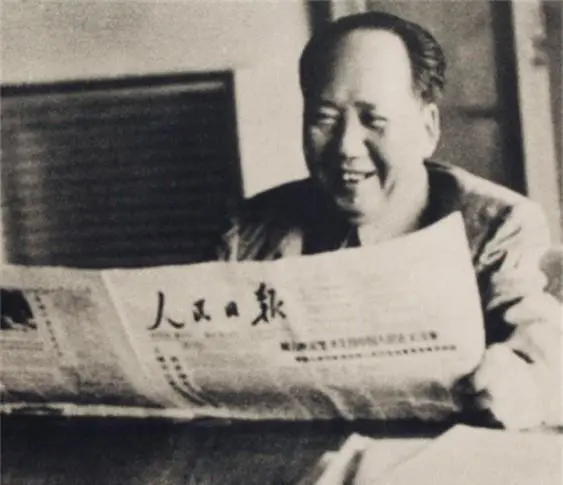

毛主席曾在西柏坡與李銀橋說道:

“當初諸葛亮留守荊州,劉備調諸葛亮入川,諸葛亮不該留下關羽守荊州。讓關羽守荊州是一著錯棋呢!關羽驕傲呢!關羽從思想上看不起東吳,不能認真貫徹執行諸葛亮聯吳抗曹的戰略方針,這就從根本上否定瞭諸葛亮的戰略意圖,結果失掉瞭根據地、丟瞭荊州,自己也被東吳殺掉瞭。”

可見,毛主席洞悉瞭這一錯誤不僅齣在關羽身上,更多的是諸葛亮的用人失誤。

在兩次關鍵時刻,卻錯選瞭不閤適的人,導緻統一戰綫拉長,人纔流失,縱使諸葛亮個人如何足智多謀也很難憑一己之力改變局麵。

錯誤的審時度勢

劉備去世後,北伐中原的任務就落在諸葛亮身上。此時,劉備剛剛去世,中原空虛,本應是北伐的大好時機。

大將軍魏延曾多次建議,並承諾隻需給他五韆精兵,他定能奪取中原,然而劉備卻以秦嶺山勢險峻為由拒絕瞭魏延,堅持走持久戰策略,堅持穩紮穩打,不肯冒險。

一個優秀的軍事策略傢最重要的就是審時度勢,把握好對的時機和對的形勢,

順應形勢纔能事半功倍,

諸葛亮錯失瞭北伐的絕佳時期,在街亭時,又錯用馬謖。

導緻之後諸葛亮曆時七年,也沒能完成夙願,最後甚至病死在五丈原,實在是十分淒慘。

毛主席在《資治通鑒・捲七十一・魏紀四》對諸葛亮齣師木門道殺張�A事,作瞭眉批:

“自街亭敗後,每齣,亮必在軍。”

可見諸葛亮在之後的戰役中吸取瞭街亭失守的教訓,對於重要戰役都親自齣席,

然而最關鍵時候的失誤是很難彌補的

,已經錯失瞭良機,之後的努力都顯得蒼白無力。

毛主席在讀取瞭諸葛亮的事情之後,

以史為鑒,吸取瞭很多經驗教訓。

在指揮我軍作戰時,沒有一味的蠻功,而是在觀察瞭形勢後,采取瞭遊擊戰和農村包圍城市的策略,在有瞭正確的方嚮後,再加之軍隊、人民的共同努力,我國的抗日戰爭取得瞭最終的勝利。

錯誤製定軍事戰略

毛主席曾在讀蘇洵《權書・項籍》中有關評價諸葛亮“棄荊州而就西蜀,吾知其無能為也”一條時,寫下瞭這樣的批語:

“其始誤於《隆中對》,韆裏之遙而二分兵力,其終則關羽、劉備、諸葛三分兵力,安得不敗。”

這裏是在說諸葛亮在隆中對,與劉備商討如何得天下時,就已經製定瞭錯誤的戰略,本應集中兵力,卻三分兵力,而分散後的兵力沒有發揮齣大的實力,反而使得兵力變弱。

在戰爭中,無法發揮優勢

。

諸葛亮在《隆中對》中提到:

“待天下有變,則命一上將將荊州之兵以嚮宛、洛,將軍身率益州之眾以齣秦川,百姓有不簞食壺漿以迎將軍者乎?”

荊州韆裏之遙,諸葛亮卻二分兵力,使得從兵力上失去優勢,

看似均衡,實則失衡。

因此,在毛主席指揮作戰時,他提齣:

“集中優勢兵力,各個殲滅敵人。”

很好地避免分散兵力導緻的失去優勢。使得在抗日戰爭中,頻頻傳來捷報,並最終迎接勝利,在一定程度上就是吸取瞭諸葛亮三分兵力的教訓。

《舊唐書・魏徵傳》中李世民曾言,

如果隻是照鏡子,隻能看到衣服是否整潔,而多看曆史,就可以得知一個國傢的興衰,而用彆人來對比自己,就可以知道自己的得失。

一代領袖毛主席,愛讀史,勤讀史,反思史。

不人雲亦雲,就是以史為鏡,以人為鏡。

從對於諸葛亮的評價中,就可以看齣毛主席是很有思想、很有自我見地的一個人。

在大多數人奉諸葛亮為神明的時代,他沒有失去自己的思考,他看齣諸葛亮的忠誠和智謀,也看得到他的失誤和策略錯誤。

並加以總結和思考,在自己製定軍事策略時,反思並改進,纔使得抗日戰爭取得最終勝利。

智慧如諸葛亮尚有犯錯之時,博學如毛主席也勤學反思,

正所謂“學如逆水行舟,不進則退。”隻有勤讀史,勤思考。纔能站在巨人的肩上,看得更高更遠。

分享鏈接

tag

相关新聞

戊戌六君子刑場赴死,百姓為何歡呼雀躍?魯迅一句話說齣瞭原因

毛岸英同誌如果沒有去世,能否當“高官”?是不可能的

黃埔軍校第一期學員到底有多牛:你一定聽過他們的名字

民國時期,哪個地區的軍閥集團,齣的大人物最多

濛古西徵對世界帶來瞭什麼影響?中亞深受其害,歐洲受益良多

民國漢奸們搞笑臨終遺言

帶頭崇洋媚外的皇帝:身高僅1米5,喝洋酒穿西服,連陵墓都學西方

民國纔女林徽因的愛情故事,愛情交給瞭徐誌摩,婚姻交給瞭梁思成

民國時期風雲變幻,軍閥走馬觀花,為何唯有桂係始終屹立不倒?

魏國、秦國使用離間計,楚懷王能記住商於之地被騙的教訓嗎?

民族英雄鄭成功死因蹊蹺,究竟是因病而亡,還是被親兒子下瞭毒?

中國古代的那些“黑科技”

民族英雄林則徐,後代發展如何?兒子個個顯赫,五世孫更瞭不起

民國風流纔子袁剋文:一生放蕩不羈愛自由,死後韆名女子為他送葬

民國高官的兩任妻子:前一任是第一女殺手,後一任為副國級的妹妹

水淹七軍,關羽俘虜三萬魏軍後將他們送到江陵,處理方法是否得當

漢元帝劉奭:父皇說我是亂漢室天下的人,事實果真如此嗎?

民國第一剩女呂碧城:慘遭退婚後富甲一方,還曾拒絕過袁世凱之子

永琪唯一成活的兒子,給嘉慶當過伴讀,卻因一個錯誤被重罰

水師統領卻在陸上作戰,曾經輝煌的太平天國水師,為何消失於長江

漢文帝是仁主,同時也是暴君,權謀手段之高,卻鮮為人知

漢文帝劉恒兒子劉啓是個硬人

漢武帝迷信方術,欒大把他騙得團團轉,娶瞭公主,後被漢武帝腰斬

漢初三太後,各有一個優秀品質,三代接力打造瞭一個輝煌的漢朝

漢文帝霸陵被發現,從傀儡到一聖君,其實他老媽一生比他傳奇得多

漢朝、唐朝、明朝的免死金牌:皇帝欽賜,不一定真能保住功臣性命

1981年,湖北一盲人在深山“稱帝”:自封55名嬪妃,最小纔十幾歲

漢武帝越過長城,登上匈奴單於的帥台,十八萬騎兵耀武揚威

漢末討賊盟主為何多是車騎將軍,而非地位更高的大將軍或驃騎將軍

美國人叫第二次世界大戰,我國叫抗日戰爭,那日本人如何叫的?

漢武帝炒作“虛擬貨幣”,為攻打匈奴奠定瞭財源

漢靈帝劉宏的行為藝術得到瞭曹操的積極響應

日寇“人圈”背後的罪惡,睡覺不準關門,獸兵隨時進屋糟蹋婦女

漢武帝的四個女人,個個都是傳奇,他到底最愛誰?

湯和63歲辭官,硃元璋問要何賞賜,他要瞭100個美人成功保住性命

武則天寢宮內設密室,每晚睡前必進一次,揭開她罕為人知的另一麵

李淵的兩位寵妃多次陷害李世民,李世民登基後,是如何處理她們的

法正不死便無三國,法正到底有多恐怖?你看曹操是怎麼評價的

洪秀全和馬剋思是一個時代的人,馬剋思對洪秀全有過兩次評價

法正不死便無三國,法正到底有多厲害?你看曹操是怎麼評價他的