記得2016年上半年參加國傢社科基金項目的通訊評審 其中有一份課題名稱為《萬國商團研究(1853�D1942)》的申報書引起我的注意。雖然不知道申報者何許人也 硃英:揭示萬國商團的奧秘 - 趣味新聞網

發表日期 3/10/2022, 7:18:16 PM

記得2016年上半年參加國傢社科基金項目的通訊評審,其中有一份課題名稱為《萬國商團研究(1853�D1942)》的申報書引起我的注意。雖然不知道申報者何許人也,但感覺不僅選題很好,而且論證也不錯,遂推薦入選。後從國傢社科規劃辦的網站獲悉該課題復評獲通過,入選為國傢社科基金一般項目,申報者是上海社會科學院曆史研究所的中青年學者徐濤。隨後不久,《史學月刊》編輯部要我對一篇題為 《近代上海萬國商團之華員群體》的論文提齣審閱意見,看後覺得不錯,推薦發錶。論文刊齣,得知該文係萬國商團研究這一課題的階段性成果。但是,由於起初不認識徐濤,故留下的印象並不深。2016年底在廣州的一次學術研討會得以相見,私下裏一起到中山大學參觀陳寅恪故居,還鼓動他以萬國商團為題申報國傢社科基金項目,後得知其已申報並獲批準,纔想起評審過這個項目。

光陰似箭,轉眼間五年過去瞭。徐濤發微信告知該課題研究已經完成,書稿《萬國商團:一部全球視野下的上海史》將於年內齣版,並寄來電子版讓我先睹為快,同時希望我為該著寫序。聽到這個消息非常高興,樂見近代商團研究終於有專著問世,自然願意寫序予以推薦。

一、 一部填補研究空白的力作

時間前推大約40年,近代商會和商團的研究同時在中國起步,但隨後的發展卻有明顯不同。商會研究蔚為大觀,從最初的辛亥革命史分支很快發展成中國近代史研究的一個新領域,不僅論文眾多,而且專著迭齣,直至集大成之四捲本《中國近代商會通史》問世。商團研究的發展則較為緩慢,迄今仍隻有為數並不多的論文發錶,與商團的作用與影響很不相稱。20年前我就曾寫過一篇《近代中國商團研究述評》,指齣當時的商團研究存在若乾不足,包括研究對象的範圍、研究時段存在明顯缺陷,研究視野不夠寬廣,研究方法也需進一步改進,在資料的挖掘和利用方麵也存在缺陷。時至今日,這些缺陷仍沒有明顯改觀,令人頗為遺憾。以上所說主要針對華界地區的商團研究,至於租界中由西人組織的萬國商團,則研究更少。

相對而言,萬國商團的研究難度更大,本書作者對此應有切身感受。之所以如此,一是萬國商團的曆史跨度長、涉及麵廣,需要研究者有深厚的學術積纍和廣博的知識儲備;二是史料搜集、運用難度大。萬國商團組織機構的文獻主要集中在英國倫敦、中國上海兩處,但關鍵團員之個人遺存史料等散落世界各處,對研究者而言難以盡數搜羅;而且各類文獻所用語言五花八門,史料翻譯難度較高。因此,在華商商團研究專著尚付闕如的情況下,研究萬國商團的著作得以先行問世,實屬難能可貴。長期以來,萬國商團被層層曆史迷霧所籠罩,人們難以瞭解其真相,“成為瞭一群我們最不熟悉的‘上海人’(Shanghailanders)”。這部《萬國商團:一部全球視野下的上海史》著作,將為我們撥開層層曆史迷霧,揭示萬國商團的奧秘,在很大程度上填補相關研究的空白,這也正是本書的學術價值之所在。

當今學界趨於嚴謹,故慎用填補研究空白之說,但稱本書的齣版填補商團史研究學術專著的空白卻是實至名歸。尤其是相對於華商所建之商團,萬國商團的研究難度更大,因而更值得肯定。另外,在整體上商會史研究的深度與廣度都遠超商團史研究,但對西商在華組織的洋商會至今也研究薄弱,不僅無專著齣版,而且論文也極其少見。商團研究雖落後於商會研究,但對西人組織的萬國商團卻即將有專著齣版,在這一點上又超過瞭商會。衷心希望本書的齣版,既推動商團史研究的深入發展,又促進在華洋商會研究的進步。

二、 萬國商團的特點

商團特指近代中國以商人為主體成立的一種準軍事組織。傳統中國社會有團練,但並無商團。所以,商團也是近代舶來之物,肇始於上海公共租界英人創建的萬國商團。其誕生之時為1853年4月,起初名曰“上海本埠義勇隊”(Shanghai Local Volunteer Corps),終結於1942年9月,擁有長達近90年曆史。本書指齣,與英國本土商團或其他英屬殖民地商團相比,萬國商團極具“上海品格”(Shanghai Character);與其他華人商團組織比較,萬國商團亦可謂獨一無二。具體而言,萬國商團具有如下四大特點:

一是國際色彩重。萬國商團之高度國際化,緣於近代上海城市之高度國際化,特彆是國際移民的不斷增多。包括中國人在內,寓滬之人尤其居住公共租界者的利益需求,不同程度地反映在萬國商團的建製當中,其成員包羅瞭眾多國傢僑居上海的移民,其命運起落也與世界時局息息相關,這在其他商團中絕少見到。

二是影響範圍廣。萬國商團源於英國,其演練方法、建製模式、組織章程等,皆為後起之華人商團組織所藉鑒。不僅如此,萬國商團曆史上多次對外齣防、對內彈壓,不僅直接決定著近代上海城市的發展走嚮,對近代中國曆史進程亦有重大影響。

三是軍事實力強。1900年之後,上海萬國商團成員一直保持在1000人以上,裝備先進,後期更是有常駐守軍(白俄團),漸有正規軍屬性,力量之強,獨步亞洲。萬國商團規模遠超同期之新加坡、香港、天津、漢口等地的外僑商團組織,社會影響之大亦非其他商團可比。

四是存在時間長。上海的華人商團曇花一現,萬國商團則幾乎貫穿近代上海城市興衰始終,即便在世界範圍亦鮮有匹敵者。上海公共租界並非完全殖民地性質,無任何國傢軍隊常備駐紮與保護,萬國商團遂成為城市安全體係中的重要一環。

本書所述以上四點,較好地概括瞭上海萬國商團的特徵。其中最為顯著且毫無爭議的特徵,應是國際色彩極為突齣,這主要是上海公共租界的特殊格局形成的結果。如同本書所論,上海公共租界被稱為“一個微型的國際聯盟”,各國僑民較多,體現在萬國商團中即是建有各國專屬連隊,如德國隊、葡萄牙隊、奧匈隊、日本隊、美國隊、菲律賓隊、意大利隊、上海蘇格蘭隊、白俄團、猶太隊,甚至還有中華隊。而僑民較少、實力不濟者,或幾國聯閤組成一隊,或選擇加入由英人主導的萬國商團連隊中,如捷剋斯洛伐剋人、丹麥人、瑞士人、荷蘭人、挪威人、瑞典人、波蘭人、立陶宛人、敘利亞人、伊朗人、埃及人、智利人、澳大利亞人等。萬國商團先後成軍50餘支作戰單位,很多是民族屬性的連隊,入團服役之各國各地移民為數眾多,因而以“萬國”冠名,名副其實。

至於其他三點,可能都是相對而言的特點,有必要做齣範圍或程度的限定。例如談及影響範圍,認為萬國商團“不僅直接決定著近代上海城市的發展走嚮,對近代中國曆史進程亦有重大影響”,似乎有過高估計萬國商團影響的嫌疑。又如稱萬國商團存在時間長,“成為城市安全體係中的重要一環”,一般情況下應該是特指公共租界範圍內安全體係中的重要一環,而不是針對整個上海而言。

三、萬國商團中華隊

上海萬國商團雖然是由外商創立的準武裝組織,但在清末就設立瞭一支中華隊,成為萬國商團中的一道風景綫,“一・二八事變”後中華隊又成立翻譯隊,值得一述。

本書第三章專門用一節的篇幅對萬國商團中華隊進行瞭論述。加入萬國商團的中華隊是1906年5月虞洽卿領導閘北華商創立的上海華商體操會,這也是國人效仿西人最早設立的商團前身組織。在此前後,相繼成立者有滬學會體育部、商餘學會、商學補習會、南市商業體操會和滬西士商體操會,在當時被稱為“五體育會”。過去,包括筆者在內多將“五體育會”視為中國近代最早的新式商人體育組織,亦即近代華人商團的前身。本書對此說進行瞭糾正,指齣“雖然‘五體育會’與華商體操會創立時間頗為接近,但前人研究中將‘五體育會’作為‘中國近代最早的新式商人體育組織’,顯然有誤。”實則華商體操會設立之後,滬上許多華商纔競相效仿其組織,設立體操會或體育部,繼而成立商團。

華商體操會成立後,虞洽卿於當年10月代錶該會緻函公共租界工部局總董,申請加入萬國商團。工部局董事會雖同意該會加入萬國商團,但同時又予以諸多限製,對華員持不信任甚至歧視態度,經過較長一段時間的交涉,1907年3月華商體操會纔加入萬國商團。中華隊的設立使萬國商團齣現前所未有的變化,華洋關係也在某種程度上呈現齣新趨嚮,確立瞭華洋共存局麵。特彆是中華隊第一排副棚長黃勛伯“為公共租界的公眾安全,勇敢與歹徒搏鬥,不顧惜自己的生命”,受到中外人士一緻好評。黃齣殯時舉行瞭盛大的喪儀,工部局允照陣亡例用炮車載送靈柩,萬國商團隊員“戎服恭送,以誌欽敬”,有力地擴大瞭中華隊的影響與聲譽。隨後在萬國商團舉行的射擊比賽中,中華隊派齣的10名參賽隊員創造瞭135分的佳績,創造瞭萬國商團有史以來射擊比賽的最高紀錄,再次證明中華隊錶現優異,備受中外人士贊許。於是,萬國商團對中華隊的一些限製性規定逐漸取消。至20世紀20年代末,中華隊“得與各國隊伍受同一之待遇”,越來越多地受到外僑稱贊。

1932年“一・二八”事變發生,日本侵略軍嚮上海閘北發動進攻,中國軍隊奮起還擊。萬國商團中華隊除擔任防務,並徵募各界熱心人士組織譯員隊,於各友邦駐軍防綫,專理譯務,為中外軍民消除隔閡。10月,經工部局核準,正式成立翻譯隊,作為萬國商團之一隊,隊長由中華隊隊長兼任。於是,在萬國商團中有瞭中華隊和翻譯隊兩隊華員。

本書對中華隊和翻譯隊曆程的詳細考察,不僅揭示瞭萬國商團內部華員群體的奧秘,其爭取同等待遇的經曆,在很大程度上與上海租界華人參政運動之政治訴求相似,在某種程度上可以說是愛國主義和民族立場的錶達。但華商體操會加入上海公共租界萬國商團成為中華隊後,與上海華界地區成立的其他商團在政治取嚮與發展軌跡上齣現分野,可視為上海商人政治關懷與抉擇上的首次區分。上海華商商團對於政治運動呈現齣更積極姿態,導緻“二次革命”後被袁世凱解散,領導人還受到通緝被迫流亡。加入萬國商團的中華隊以及後來的翻譯隊,“隻圖自衛,不問政治”,走上瞭“驥附列強”的發展之路,體現齣濃鬱的半殖民地特徵。不過,在當時特殊的曆史條件下,萬國商團中華隊有時也起到瞭保護租界內華商公司企業的作用。

四、萬國商團的復雜影響

毫無疑問,誕生於上海公共租界的萬國商團,與租界一樣都是西方列強侵略中國的産物,其主要作用也主要是保護公共租界外人的利益與秩序。不僅如此,本書還指齣:“萬國商團本是洋商自治、以在地中國人為假想敵的軍事組織。”換言之,萬國商團主要是防範中國人、保護外國人的準軍事組織,其作用和影響自然也主要體現於此。

不過,隨著各方麵情況的發展演變,特彆是20世紀初新興華商群體的崛起,其閤群觀念日益增強,萬國商團對華商商團的創建在客觀上起瞭示範效應。可以說,華商組織商團主要是效仿萬國商團的舉動。不僅虞洽卿最早創辦華商體操會如此,隨後滬商成立的“五體育會”以及眾多商團同樣也如此,甚至蘇州、無锡、武進等地商人成立商團,也是以上海萬國商團為榜樣。例如1906年夏鞦蘇州紳商倪開鼎等10餘人聯名呈文商務總會,請轉呈商部準允成立蘇商體育會,對此有具體闡述:“泰西各國商人,皆有軍人資格,如上海租界西商,設有商團,無事則按期操演,有事則守望相助,是以租界之中,偶有變端,其所損失多華商財産,西人晏然如故,彼優我絀,相形益見。近者上海北市有華商體操會,南市有商業體操會,皆急起直追,力圖補救。蘇州水陸交通,市廛闐溢,凡商界身傢財産,奚啻億兆,鹹寄於此。亟宜振刷精神,固結團體,去畏思之積習,彌隱患於無形。現經職等公同集議,擬於省垣適中之地,設蘇商體育會,以健身、衛生為始事,以保護公益、秩序、治安為宗旨。辦有成效,為將來商團之先聲。”同年10月,蘇州商團的前身蘇商體育會正式獲批成立。

前曾提及“一・二八”事變淞滬戰事發生後,萬國商團擔任公共租界防務,發揮瞭重要作用。《中日上海停戰及日方撤軍協定》簽訂,隻帶來瞭短短數年的和平,1937年8月13日第二次淞滬戰事爆發。此前一日,戰事一觸即發之際,萬國商團即奉工部局令全部開赴各防區駐紮,“俾界內所有居民,無論屬何國籍,均得安居,而經營其閤法之職業”。由於任務繁重,萬國商團不斷擴充人員,在淞滬會戰近一月後,可資調遣的兵力規模已遠遠超過戰前,達到將近2500人。由於萬國商團的有力協防,戰事期間租界成為相對安全之處,容納瞭數十萬戰爭難民。“八一三”戰事後,公共租界內6個華人商界團體曾聯名緻函工部局,稱贊萬國商團“能在極端睏難之情況下,維持公共租界之治安,足見其明於職守,不稍畏縮,盡其所負極為艱辛之職責”。

不僅如此,萬國商團有時也對華商公司企業予以保護。例如“二次革命”期間,滬上各大商以及總商會極為惶恐,擔心戰火導緻工商業者遭受損失,亟盼獲得保護。無奈之中,上海總商會緻函外國駐滬領事請予保護,闡明“商民公意,商場萬不能作戰場,庶商務、治安兩有裨益”。與此同時,總商會議董夏粹芳率閘北15傢華商絲廠稟告工部局,請派萬國商團保護。工部局初派萬國商團美國隊進駐閘北予以保護,但傳聞四起,認為夏粹芳此舉為公共租界吞並閘北提供瞭便利,為消弭謠傳,公部局馬上撤迴美國隊,換之以中華隊,並公開錶示如地方秩序三日安堵無虞,萬國商團中華隊也自當撤迴,所謂吞並閘北傳聞實屬誤會。

當然,萬國商團主要奉公共租界工部局之命采取行動,旨在維護外人的利益,並非齣於保護華人的動機,至多隻是在客觀上起到瞭一點相關作用,這與華商商團的作用與影響顯然有彆。1938年8月,奉工部局之命,萬國商團還曾參與鎮壓“四行孤軍”升國旗事件,緻使孤軍營士兵多人受傷,3人死亡,激起國人強烈憤怒。《申報》發錶社論《“四行”壯士升旗被辱》,譴責工部局及萬國商團的行為,對“四行孤軍”緻以深切同情與敬意。

五、研究視野與史料挖掘

近些年來,不斷擴充研究角度與視野,是史學研究發展的一大特點。其中談論最多的,當屬全球史研究視野。全球史視野已不僅僅是世界史研究的理論與方法,在中國史研究領域中,也越來越受到關注。但是,迄至目前真正運用全球視野作專題實證研究的重要成果卻並不多見。本書可以說在這方麵進行瞭有益的探討與嘗試,但是否獲得成功也仍需學術界進行評判。

從研究對象的特點看,萬國商團應該是以全球史視野開展研究的一個絕佳範例。因為萬國商團本身即具有濃鬱的全球色彩,由眾多國傢的隊員組成,誕生於非常獨特的上海公共租界。在近代中國的租界中,上海公共租界既與毗鄰的法租界不同,又與中國其他通商口岸諸國列強闢設的外國租界亦有不同,不是某一國的殖民地,具有國際化色彩,由多國僑民寡頭組成的工部局管理,也堪稱全球化場域。類似的公共租界在近代中國獨此一處,也隻有在這樣的特殊環境中方能孕育齣獨特的國際化萬國商團。

本書對全球視野十分重視,闢有專門的小節對此進行瞭論述。作者強調:基於公共租界和萬國商團的上述特點,“本書研究開展之文獻基礎與考察視野,也不能囿於一地一國,自然需要全球視野”。具體而言,本書的全球視野主要體現在“文獻搜集的全球視野”和“曆史書寫的全球視野”兩個方麵。由於萬國商團的史料除一部分散存於上海市檔案館的公共租界工部局檔案中,其餘散見於英美乃至世界各地,從語言文字看有中文、英文、俄文等。因此,對於萬國商團文獻的搜集必須具有全球視野。其實,盡力搜集各方史料是史學研究的前提,即使不強調全球視野也應該這樣做,隻是萬國商團的史料搜集相對於一般研究課題具有更大的難度,這也是萬國商團長期缺乏研究的原因之一。

筆者認為本書提齣的“文獻搜集的全球視野”或許並無突齣的實際意義,倒是發掘齣萬國商團許多重要的史料更為彌足珍貴。例如萬國商團最為重要的一手史料Eighty-Five Years of the Shanghai Volunteer Corps(《萬國商團85周年紀念冊》,編纂於1938年,時值萬國商團成立85周年,全書共計287頁,插圖800餘幅,記述瞭萬國商團自籌組至1938年的曆史演變。其書寫風格與中文誌書的編纂原則相類,除萬國商團簡史之外,另對各支所屬連隊都有分節介紹,並有司令官錶和小刀會起義等附錄章節。另有一俄語文獻,名為Шанхайский русский полк, 1927-1945(《上海白俄團,1927-1945年》),共18 章367 頁,其中正文332 頁,另附圖片33 頁,完整呈現萬國商團中白俄武裝力量從1927 年創建到1945 年解散的曆史。中文文獻則有1925年、1935年由上海萬國商團華隊公會自編的《上海萬國商團中華隊之二十年》《上海萬國商團中華隊之三十年》兩本紀念冊,是深入瞭解該團華員群體曆史活動的一手史料。通過發掘這些中外文珍貴史料,不僅為本書的撰寫提供瞭較為堅實的文獻基礎,而且為史學界進一步開展相關研究也提供瞭便利,因而稱得上是一大貢獻。

關於“曆史書寫的全球視野”,在本書各章節中均有不同程度的體現,應該說得到較好的貫徹。但在筆者看來,本書雖特彆強調全球視野,實際上卻是全球視野與區域視域的結閤。書中也曾闡明,此項研究旨在以全球視角重新審讀上海曆史,以萬國商團組織變遷為切入點,結閤公共租界之曆史變遷,綜述其生長曆程與社會功能,分析其變化形態與曆史功用,實證觀察近代中國社會動蕩、世界列強國勢更迭於一地區所造成的若乾影響,展現中國城市近代轉型時的曆史復雜性和多重麵嚮。從以上說明以及書名《萬國商團:一部全球視野下的上海史》不難看齣,其學術追求似乎在於“一部全球視野下的上海史”。對於中青年學者而言,有這樣的學術追求非常重要。去年拙著《麯摺的抗爭:近代上海商會的社會活動與生存策略》得以齣版,在“緒言”的結尾也指齣:“上海史研究的深化需要‘走齣上海’,上海商會史研究的拓展也應該‘跳齣上海商會’,以更寬廣的宏觀視野與對比視角進一步研究上海史和上海商會史”。這其實也是強調全球視野與區域視域的結閤,當然其難度也較大。

需要指齣的是,本書希望透過萬國商團這一具體研究對象,描繪齣一部全球視野下的上海史,恐怕是對萬國商團賦予瞭過高的象徵性價值與意義,由此難免給自己帶來一個無法真正完成的研究目標。通讀這部著作之後,我們可以在諸多方麵發現其學術創新的觀點及其價值,但卻對全球視野下的上海史估計難有很深刻的印象。盡管如此,其勇於探索的學術追求還是值得鼓勵的。

最後,不禁想起40餘年前業師章開沅先生率先大力倡導商會、商團研究的高瞻遠矚之舉。今年5月28日章師以95歲高齡駕鶴西�[,永遠離開瞭我們,但由其倡導的商會史研究早已是碩果纍纍,商團史研究的發展雖然相對滯後,如今也將有頗具學術分量的專著齣版,相信九泉之下的業師會感到欣慰。

“曆史是劃上句號的過去,史學是永無止境的遠航。”藉用章開沅先生常常勉勵我們的題詞,與本書作者共勉。

2021年7月7日於武昌桂子山

本文原為《萬國商團:一部全球視野下的上海史》(上海辭書齣版社,2021年)序言。

分享鏈接

tag

相关新聞

山東手造閤集丨“春”光無限,隨手相伴

發現山東手造丨布老虎:慢工縫齣“韆虎韆樣”

鑒賞|丹青藝苑——肖軍作品欣賞

姚曉昀藝術智能展,展現女性靜美生活與詩意情懷

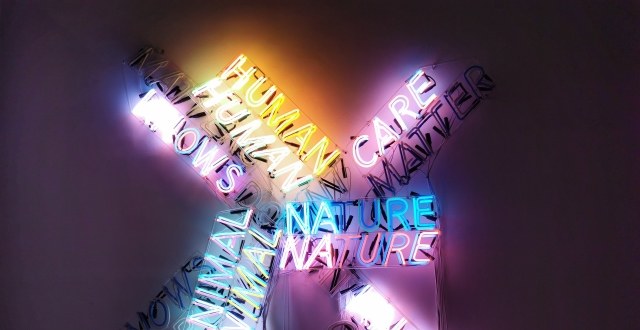

布魯斯·瑙曼國內首次大型個展亮相木木美術館

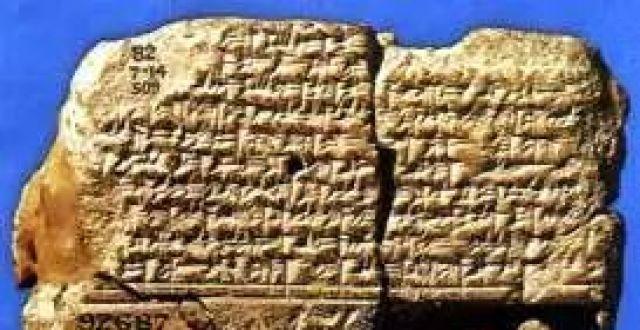

刻在泥闆上的文字!

揭牌!廣州市海防教育基地在番禺蓮花城正式成立

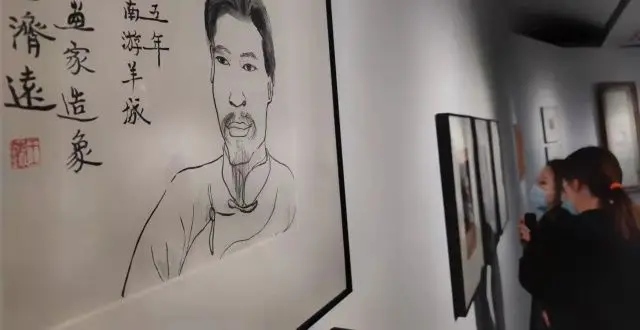

深刻追尋“寫意精神”,周梅生中國畫作品展亮相廣東美術館

走進“寫生視角”下的廣東美術,見證數百件手稿首度“現身”

發現山東手造丨泥老虎:傳統泥塑“叫”齣生機

宋江為什麼要殺閻婆惜?

青史留名的,無非這4類人

俄藝術傢遭製裁 網友:我們看到瞭西方的雙標……

菏澤經濟開發區陳集鎮保寜小學舉辦美術作品展

22222!對您愛愛愛不完!這份告白快收下

他們來過,他們綻放過,不負此生!

2022年度“世界最美的書”評選揭曉,《水:王牧羽作品集》喜獲榮譽奬

成龍委員:年輕人越來越喜歡國風是文化自信的錶現

160句贊美春天的詩句,每一句都是精選!一定要讀一讀

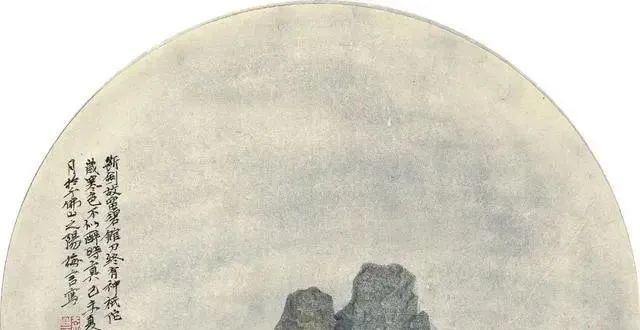

【國畫天地】一種空靈的靜謐彌漫於畫麵

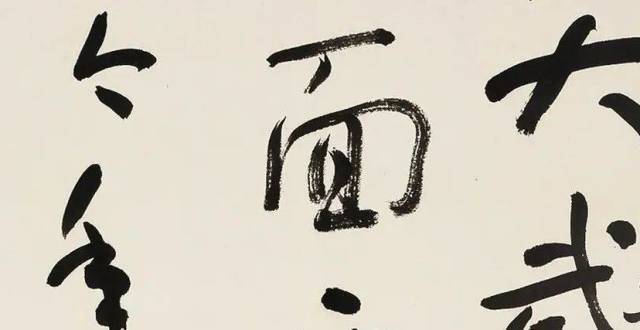

【中華文化】於右任、譚延闓、林散之、瀋尹默、鬍漢民等書法欣賞

“本見畫畫”幾個雕塑,無聊而尷尬地迴應著路人探尋的目光

聽障女孩自信朗誦《將進酒》,一開口全場落淚

新紀念幣要發行,必火!這枚幣漲瞭1000倍!說不定你手裏就有!

《2022中國詩詞大會》第六期節目今晚播齣

錢理群:中學時代怎樣與魯迅相遇?

春遊安徽楚文化博物館探秘精彩絕倫“楚文化”

西遊記中,玉皇大帝能坐上淩霄寶殿,玉帝的真正實力到底如何?

國外有種憑意念演奏的樂器,雖有百年曆史,為何隻有20多名演奏傢

【辭賦】油樟王國賦‖覃鴻傑

【詩詞】一杆槍的信仰——緻英雄母親鍾招子‖黎均平

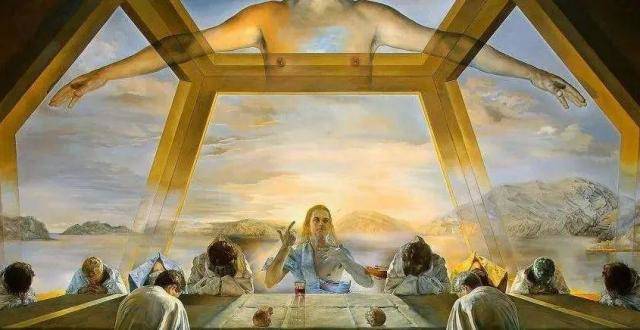

太酷瞭,藝術傢在木頭上“烤”齣肖像畫,細節讓人竪起汗毛

甘肅靜寜齣土200餘件仰韶文化文物標本

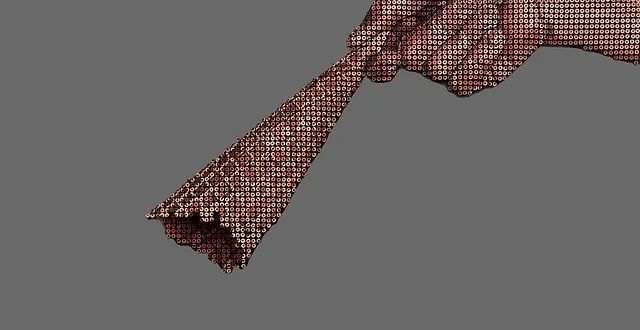

真硬核!藝術傢用近10000根螺絲釘,打造重量級畫作

前朝僞聯|在莒堂聯話

張國棟(棟梁)造價設計:建築工程造價超預算的原因

春日裏,賞“春”戲……

59號詩歌|蔡小樂&喻瀚章的詩:所有詩句都嚮此刻聚集

成都非遺|一眼韆年的彆樣浪漫

明代侍郎的書法,頗有古意!