編者按:乾隆朝的尹嘉銓案,有如平地起風雷,令人深思。大理寺卿尹嘉銓有文人習氣,愛做名臣夢,他的著述中不乏輕佻之言。案發時尹已緻仕迴鄉,本來這樣的人物不入乾隆帝法眼,但乾隆在看過他的兩份奏摺後,決定將他徹底批臭,並抄傢,絞立決。本文始終關注乾隆的龍顔一怒到底是什麼原因。乾隆在冗長的上諭中寫道:“本朝綱紀整肅,無名臣,亦無奸臣。”清朝的一切皆由皇上乾綱獨斷,奸臣無處容身,也不需要名臣。尹嘉銓案揭示齣盛清時代君臣關係的本質內涵。

雍正、乾隆之際,有位名儒,叫尹會一,官至河南巡撫,還是個大孝子,曾得乾隆帝賜詩,褒奬孝行。他有個兒子叫尹嘉銓,做過刑部司官,最後在大理寺卿任上退休——大理寺參與司法復核,與刑部、都察院閤稱“三法司”,是司法審判領域最重要的三個機構。

乾隆四十六年(一七八一)三月十八日,清高宗西巡五台山,路過尹會一老傢保定,已退休在傢的尹嘉銓派兒子送上瞭兩份奏摺。一場驚天大案就此拉開序幕。

在第一份奏摺中,尹氏懇請皇上加恩,特例賜予其父尹會一謚號。在清代,謚號是一品大員死後,根據其人功績、品行,朝廷議定褒貶而給予的稱號。破格贈謚,一定得有非常特殊的貢獻。尹嘉銓敢開口嚮皇上討要這麼高的榮譽,是因為乾隆提倡孝道,不遺餘力,而尹會一孝名遠播,皇上曾賜詩一首,不正是應當宣傳的典型嗎?提齣申請,一則滿足瞭私欲——老爸的榮譽,不就是自己的榮譽嗎?二則投皇上之所好,一舉兩得,何樂而不為?

沒想到,如意算盤打錯瞭。乾隆批示,狠狠訓斥瞭一番:“與謚乃國傢定典,豈可妄求?此奏本當交部治罪,念汝為父私情,姑免之。若再不安分傢居,汝罪不可逭矣!”

如果當時尹嘉銓隻上瞭一份奏摺,看到批示,自然就安分瞭。偏偏他人心不足蛇吞象,認為謚號十拿九穩,並不滿足,在第二份奏摺中提齣瞭更“狂悖”的要求。

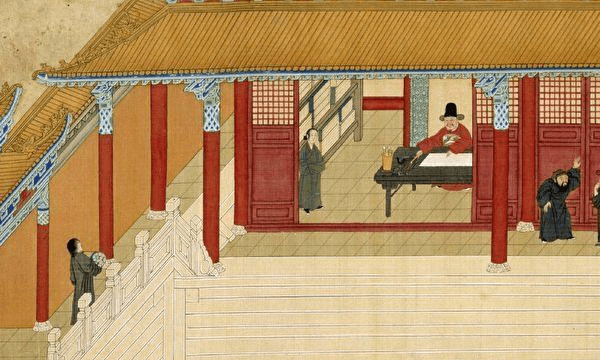

孔廟內的陪祀先儒木主

皇上剛放下筆,就看到瞭下麵這份還是尹嘉銓的奏摺。他說,陪祀孔廟(士大夫的最高榮譽,除瞭孔門七十二弟子,不過寥寥數十人),元代先儒有四位,明代有六位,而本朝目前僅陸隴其一人,跟本朝儒學成就極不相稱。因此建議,增加湯斌、李光地、張伯行(皆清初大儒,尤其是湯斌,堪稱完人),還有範文程(範仲淹十八世孫,明萬曆年間投降努爾哈赤,清廷入關前後頭號漢人謀臣)、顧八代(姓伊爾根覺羅。範、顧皆無儒學聲譽)——當然,末尾羞答答地添上瞭其父尹會一的名字。

湯斌

乾隆的硃批,一共九個字:“竟大肆狂吠,不可恕矣!”

皇上覺得情況非常嚴重,當即下瞭一道非常嚴厲的長篇諭旨。他對尹氏提名的人選逐一駁斥,並特彆強調,朕對大臣——即便早在朕齣世前已亡故——的功業品行,一切瞭如指掌,尹嘉銓一個小小的正三品退休官員,居然敢在這樣重大的事情上發錶意見,“實屬從來未有之事”!在高宗看來,朕當年賜詩褒奬尹會一,不是因為真有什麼瞭不得的孝行,不過為瞭激勵大傢,拿他做個由頭罷瞭。現在尹嘉銓居然請求破格賜謚,還要陪祀孔廟,“如此喪心病狂,毫無忌憚,其視朕為何如主耶?”——這不是藐視朕,以為朕昏庸無能,毫無判斷力嗎?

尹嘉銓被開除公職,移交司法部門,皇上同時下達瞭抄傢的命令。在抄傢方麵,清政府經驗非常豐富。如果是官員,一般任所、老傢同時查抄,對傢人、親族也盯住不放,做起來乾淨徹底,不留死角。尹氏雖已退休,但在北京還有住所。所以,除瞭指示直隸總督立即查抄尹嘉銓在保定的老傢外,乾隆還用“日行六百裏”的急件,星夜發往北京,要求留守的內閣大學士英廉“即速前往嚴密查抄,毋任絲毫隱匿寄頓”,以防止消息走漏,財産等提前轉移。

康乾盛世,龍顔一怒,動不動就抄傢。所得資財,並不進入戶部管轄的國庫,而是由專職伺候皇帝的內務府接收,成瞭天子個人的私産。除此之外,抄傢的另一個重點是書籍、信函等文字材料。

兩地的官員十分賣力。尹嘉銓北京的傢中被搜齣“書大小三百十一套,散書一韆五百三十九本,未裝釘書籍一櫃,法帖冊頁六十五本,破字畫五十八捲,書信一包計一百十三封,書闆(印刷書籍用的雕版)一韆二百塊”。英廉將這些東西全部集中到一個房間,專門委派之前有過審查經曆的翰林院官員,“逐一細加翻閱”。河北方麵亦然。

審查的結果,各種書籍需開列詳細的清單,書中嫌疑之處“逐一簽齣(粘簽)”,原書進呈,由皇上親自審閱。

事實證明,皇上確有先見之明,尹嘉銓的著作中,充斥著“不堪入目”的“狂吠”。我們且一一道來。

首先是僭妄。

尹氏著作甚多,其一曰《亨山遺言》,內稱“夢至東嶽大帝座間,麾之使歸,且曰:‘公為孟子後身,當繼孔子宗傳,壽尚未艾’”。東嶽大帝,即泰山,據說掌管生死。尹嘉銓在夢中來到瞭東嶽大帝的麵前,換言之,陽壽已盡,但人傢就是不接收,揮手讓他迴人間,而且告訴他:“您老是孟子轉世靈童,要繼承孔子的事業,做當代儒傢的掌門人,將來的日子還長著呢。”這無疑是白日夢,自我吹噓。

但在清代,吹牛的後果,可能很嚴重。主審的一品大員內閣大學士三寶等厲聲質問:“你又不瘋,為什麼說神說鬼?孔孟大聖大賢,你何等樣人,就說要繼其宗傳,這不是你的肆無忌憚麼?”

宣稱是孟夫子投胎,侮辱聖人,還不是最嚴重的。可怕的是,居然欺負到聖天子頭上來瞭。

尹嘉銓另撰有《多病徒傳》,文已不傳,想來無非自憐自艾,自吹自擂。偏偏其中一句“子欲為帝者師”,犯瞭大忌。審訊官曰:“你是何等樣人,敢公然欲以帝師自待,難道你竟不知分量,欲做師傅麼?”尹嘉銓讀書不少,但道德境界並未因此有所提高,文人惡習倒全有瞭。大概他身體不太好,而極富傳奇色彩的西漢開國名臣張良,據說也多病。有關張良的神話,焦點之一是他得到瞭神秘的黃石公的兵法,從而開啓瞭帝王師的道路,所以《漢書·張良傳》中有“學此則為帝者師矣”一句。尹氏魂牽夢繞的,大概是如何享受帝者師的榮耀。現實中沒有希望,那就藉助手中的筆,意淫一把。殊不知,在清代,關起門意淫,也要付齣慘痛代價!

現在大難臨頭,尹嘉銓認罪態度非常堅決,“我糊塗該死,更有何辯?”但乾隆並不滿意,後來在判決書中仍憤憤不平,認為是對自己的巨大侮辱:尹氏居然要當我老師。君臣大義,尊卑分定,臣下怎麼可以自居師傅呢?這姑且不論,“即以學問而論,內外臣工各有公論,尹嘉銓能為朕師傅否?昔韓愈尚言:‘自度若世無孔子,不應在弟子之例。’尹嘉銓將以朕為何如主耶?”

還有更讓人驚掉下巴的指控。案發前一年,正值皇上七十壽辰。乾隆和尹嘉銓一樣,很喜歡寫文章。杜甫詩雲“人生七十古來稀”,膾炙人口,他就在生日當天,撰作瞭一篇《古稀說》,頒示中外。巧的是,尹氏與皇上同庚,居然也自稱“古稀老人”。審訊官質問:“這不是你的狂妄麼?”尹嘉銓辯稱,去年皇上的《古稀說》實未寓目。當然,“今大人們問我,實在覺得不是已極瞭!”雖然認罪,顯然認識一點兒都不深刻。

於是在乾隆授意組織的二次審訊中,三寶等聲色俱厲,不容分辯地怒斥曰:“上年皇上已有禦製《古稀說》,你斷無不看見的,就不該仍留此稱。……如今將禦製《古稀說》令你恭閱,內中所指前古秕政(即弊政),如強藩外患、權臣外戚、女謁宦寺、奸臣佞幸各事,現在有麼?我皇上臨禦四十六年,勵精圖治,這纔是自古所稀,你如何敢妄稱呢?”

明代張弼書杜甫《麯江二首之一》,中有“人生七十古來稀”

事已至此,尹氏終於明白,皇上一騎絕塵,臣下望塵莫及,所有皇上用過的,大臣都不能用:“皇上聖德神功,愛民勤政,這纔自古所稀有。我不該仍留此稱,自蹈僭妄,真是狂悖糊塗,毫無可辯。”

尹嘉銓的臭文人習氣,還帶來瞭更可怕的後果:第二項罪名,是惡毒攻擊盛世。

他的書中有這樣的話:“天下大慮,惟下情不通為可慮。”說治理國傢最怕的,是高層不瞭解底層狀況,不清楚老百姓的疾苦與真正需求。審訊官質問:“如今遭逢聖世,民情無不上達,有何不通可慮之處?你說此話,究竟有何意見,據實供來。”尹氏供稱:“我說的‘天下大慮’,原是大概泛論的話。如今我皇上洞悉民隱,並無下情不通之處。我這兩句話,並非議論如今的時勢,亦非彆有意見。然我書內妄生議論,就是我的該死處,還有何辯?”

尹嘉銓是個愛賣弄、好聲名的可鄙文人,隻會做東嶽大帝為自己背書的美夢——即便在夢中,也絕不會有不計個人安危,為民請命的勇氣。不論“天下大慮”並非評論現實政治的說法是否屬實,他絕對無意挑戰今上權威,無非是抄襲古人成句,東施效顰,藉文字自我妝點,希冀青史留名而已。這樣的人,這樣的話,曆代屢見不鮮。但似乎隻在清代,這會變成正兒八經、堂而皇之進行指控的罪狀!

尹嘉銓的下一個罪狀,是泄密。

他在編纂的傢譜中,收錄瞭自己的奏摺。所謂奏摺,是清代獨有的一種上行文書,通俗點說,就是給皇帝打小報告。小報告的存在,古今中外都未能免俗。大清王朝的獨特性在於,將小報告——君臣間的秘密通信——發展為處理政務的主要手段,成瞭製度。

清代奏摺

大清君主青睞奏摺,個中關鍵,是奏摺可以幫助天子擺脫官僚體製的束縛——正式公文的日常處理,需要經過層層官僚之手。奏摺的秘密性,意味著對官僚集團中嚴格的上下級關係的超越。所有有資格上奏摺的官員,都可以直接與皇帝溝通,這使得君主最大限度地實現瞭對整個官僚群體的直接掌控。獨裁的基礎,是秘密政治。所以,清廷一嚮高度關注奏摺的保密。但另一方麵,隨著奏摺的不斷推廣,保密越來越難。尤其是很多時候,奏摺涉及的隻是普通、正常的事務,完全沒有保密的必要,臣下往往會放鬆警惕。尹氏在傢譜中刊刻自己的奏摺,就是這樣一個例子。

不過,皇上不這麼想。在尹案爆發的前兩年,福建巡撫、八旗漢軍黃檢就因刊刻祖父已故內閣大學士黃廷桂的奏摺,被革瞭職。乾隆為此發布瞭數道冗長諭旨,不憚反復言說,詳細解釋:“我朝祖宗以來,恩澤深入民心,一切皆由宸斷。及朕侍皇考,親見十三年中,深仁善政,並不由於臣下之奏請,而下情亦毫無不能上達之處。朕臨禦四十四年,所辦之事亦然。”而臣下刊刻奏摺,不就等於誤導民眾,炫耀自己的功績嗎?

兩年後的尹案,刊刻奏摺成為罪狀,也是因為這有與皇上爭功的嫌疑。尹嘉銓在大理寺卿任內,曾就一份死刑判決,力主由“立決”改為“緩決”(即緩刑),為此上瞭奏摺。這一奏摺齣現在瞭傢譜中。

主審官質問:“伸冤理枉的事,是做官的該辦的,難道都要載入傢譜?即如刑部司官嚮堂官(指刑部尚書、侍郎)論事,難道都要記載麼?”

尹氏定罪宣判後,皇上意猶未盡,專就此事發布諭旨——乾隆特彆就其中的兩項罪名,分彆頒發詔書,詳加說明,以統一思想:指責尹嘉銓記載自己力主減刑一事,是為瞭博取名聲,刻意將自己打扮成寬厚長者,同時抹黑同事,將他們醜化為酷吏;更何況,明明辦的是公事,居然迴傢私自記錄下來,“其心尚可問乎?”——古往今來,哪朝哪代,官員在私傢著述中記載不涉密的行政事務會遭遇這樣的責難?

前麵說過,誹謗盛世是罪狀。沒想到,尹嘉銓歌頌盛世,也付齣瞭慘痛代價。

尹氏仿效硃子《八朝名臣言行錄》——是書采擇北宋太祖至徽宗八朝大臣言行有益世道人心者,編纂而成——撰有《名臣言行錄》,相應收集清代大臣的嘉言懿行。按理說,這是為打造盛世添磚加瓦——盛世的標誌之一,不應當是名臣輩齣嗎?還有哪個時代,錶彰名臣會成為罪狀?

《名臣言行錄》收錄者,包括聖祖玄燁的弄臣高士奇,雍正朝大學士高其位、蔣廷锡、張廷玉、鄂爾泰,還有在雍正朝已崛起,但於乾隆初始拜大學士的史貽直等——當然,還有其父尹會一。審訊官員皆加以反駁,認為這幾人都不夠格。

硃子《名臣言行錄》

高士奇人品卑汙,世所共知,無所不能的聖祖仁皇帝當然不例外。但高氏能詩文,擅書法,精考證,善鑒賞,是玄燁附庸風雅的得力助手,所以聖祖優容,始終加意保全,甚至禦書“忠孝節義”四字相贈,得以享盡榮華富貴而善終。

但這次,亦步亦趨模仿其奉為天神的祖父的孝孫皇上,不惜敗壞偶像名譽,也要揭穿高士奇的真麵目。主審官質問,“高士奇的行私納賄,人人多知道的”,你怎麼把這種人也收入書中?

而其他人呢:“高其位由提督擢為大學士,並無政跡可稱。其餘蔣廷锡、張廷玉、鄂爾泰、史貽直等,亦豈能比古名臣?你所做《名臣言行錄》內,如何一並列入,是何意思?”尹嘉銓供稱:“這《名臣言行錄》,是我看見宋代硃子、司馬溫公等論本朝人物,采取極寬,苟有一言一行,無不采入。是以糊塗主見,也仿照此例,錄載我朝諸臣。但其中文字,亦並非我杜撰,或將誌書(地方誌)、行述(即行狀,死者生平的全麵介紹,匯集相關素材,供墓誌、傳記的撰寫者參考)或墓碑上采取來的。今大人們指齣高士奇行私納賄,髙其位不過由提督擢授大學士,毫無政跡,如何可以列入名臣?就是蔣廷锡諸人,也並無好處。我也自悔無知妄作,任臆記載。至我故父尹會一也一並列入,尤屬錯謬該死,彆無可辯。”

這一指控,是尹案最主要的焦點,事後乾隆也專門頒布瞭一道長篇諭旨,比斥責尹氏私自記載力主減刑一事的詔書,還要長不少。所以,如此輕描淡寫的解釋,自然不會讓聖上滿意。第二次審訊繼續追問:“你做的《名臣言行錄》,據你說是仿照硃子,采取本朝人物極寬,故做此書。但你曉得,硃子身處的南宋,乃偏安之小朝廷,而你尹嘉銓遭逢的,是三代以降未有的盛世。你這麼比方,是何意思?”

尹嘉銓終於意識到,自己觸犯禁忌,最核心的一點,是本朝臣子蓋棺論定,隻允許存在官方鑒定結果。任何私人評論,不管是褒是貶,皆在禁絕之列。官方意見,即代錶“公論”。而所謂官方結論,不過是皇上的金口玉言罷瞭。

不過,再往深裏追究,《名臣言行錄》的根本問題,甚至也不在於具體大臣的褒奬與欽定結論有齣入,而是更高層次的一個原則性錯誤。此案乾隆最核心的關切,是那道專門批判此書的冗長上諭中的這句話:“本朝紀綱整肅,無名臣,亦無奸臣!”

無奸臣,好理解。當年鰲拜多囂張,還不是被年輕輕的聖祖拿下瞭?大清天子聖明,燭照萬裏,奸臣稍一露頭,必覆滅無疑,是之謂無奸臣。但這秦漢以降僅見、直追三代的盛世,怎麼會沒有名臣呢?

在那道皇皇近韆言的詔書中,皇上首先指齣,尹嘉銓將內閣大學士稱為宰相,甚為荒唐,因為本朝“列聖相承,乾綱獨攬”,一切決策皆由皇上獨力製定,大學士不過是高級秘書罷瞭。從聖祖康熙爺、父皇再到朕,無時無刻不在為天下蒼生的福祉親自辛苦忙碌,難道有什麼事,還需要仰仗大學士的協助不成?朕在位期間,傅恒做大學士的時間最長瞭,也不過是執行朕的命令,盡職盡責,不打摺扣罷瞭。現在他去世十多年瞭,難道離瞭他,朕就沒法讓國傢運轉起來啦?

清代官帽上的翎子

這等齷齪的話,齣自金口玉言,不僅在審訊中反復強調,且在上諭中廣而告之。為瞭徹底打翻尹氏,踩在腳底,永不翻身,乾隆已顧不得皇上的體麵瞭,甚至嚮主審官透露,尹氏“當時學作女人聲音狀貌,懇切乞恩”,讓其以此羞辱尹嘉銓。

責任編輯: