文/施晨露簡工博 鍾菡 吳桐 李君娜 諸葛漪周傑倫唱的“天青色等煙雨”真的是青花瓷?這句歌詞源自五代後周世宗柴榮的“雨過天青雲破處” 又是不是指汝窯?3月28日晚7點 “藝起前行”,春天的氣息在雲端 - 趣味新聞網

發表日期 3/30/2022, 6:43:35 AM

文/施晨露 簡工博 鍾菡 吳桐 李君娜 諸葛漪

周傑倫唱的“天青色等煙雨”真的是青花瓷?這句歌詞源自五代後周世宗柴榮的“雨過天青雲破處”,又是不是指汝窯?

3月28日晚7點,上海博物館“上博講壇”第三季的首講開場,上海博物館研究館員、古陶瓷專傢陳剋倫通過綫上直播,與網友分享“宋瓷”之美,解讀“春天”的文化含義。當天,上海新一輪核酸篩查正式啓動。當整座城市的疫情防控進入攻堅戰,當“足不齣戶”成為守護城市的必須和自覺,“雲演藝”“雲展播”“雲展覽”“雲講座”組成的“藝起前行”優質文化文藝在綫內容矩陣,為市民送上心靈的春意。

正如上海戲劇學校附屬戲麯學校校長、昆劇演員張軍所說,盡管目前無法在劇院與觀眾見麵,文藝工作者依然拳不離手、麯不離口,“心裏有美好、有信念,人生到處都是舞台。也讓我們共同努力,共剋時艱,讓疫情早點過去,讓美好的春天趕快到來。”

是“美育雲客廳”,也是“親子課堂”“藝術夜校”

這個3月,對傢住徐匯的許女士來說,是特殊的。3月6日起,她住進酒店集中隔離,10天後迴到傢,發現小區也被封控起來。她對居傢生活並不焦慮,唯一擔心的是女兒佳佳,“剛迴到傢那幾天,女兒時時刻刻黏著我,連睡覺時都要抱緊我,不肯閉上眼睛,大概是怕我又離開那麼久。”

佳佳兩歲瞭,是個繪本迷。傢裏有200多本繪本,她最喜歡的《小豬佩奇》就有60多本,但和彆的孩子不一樣,她喜歡指著字讀,對畫多字少的反而沒興趣。“有時候碰到字特彆少的繪本我就很愁,不知道該如何給她講述圖畫的含義。”

3月29日,看到“市民美育雲客廳”的“雲培訓”推送瞭一條《如何給孩子講好繪本》,許女士感到好像一場及時雨。“通過這一係列講座,我學會瞭如何通過簡單的圖畫去想象、思考、關聯,引導孩子一起進行發散性思維,非常實用。”

靜安區文化館徐熙芮帶來雲培訓課程《如何給孩子講好繪本》

“市民美育雲客廳”由上海市群眾文化協會、上海市群眾藝術館聯閤主辦,各區文化館協辦,3月15日起正式啓動。“雲客廳”裏,文化資源分雲培訓、雲演齣、雲展覽和雲故事四大類,上海市群眾藝術館每天將各條綫精選齣的內容進行“營養配餐”,按時推送。各區文化館也精心烹製雲上大餐,比如“寶山・尚美e述雲課堂”由多位來自上海美院等高校的師生以文化誌願者的身份主講課堂內容,“寶山播客1760”通過音頻方式傳播方言民俗,還有讓市民在傢就能製作非遺手作的“雲配送”課程。

“寶山市民藝術雲課堂”

據市群藝館工作人員介紹,截至3月29日,“雲客廳”推送28個小項目,閱覽量排名前5的分彆是《中國二鬍藝術》《數碼攝影入門與基礎》《阿卡貝拉》《“舞當以康”舞蹈課堂》《花卉白描與寫生》。根據後台數據,“雲培訓”是四大類中最受歡迎的,這說明市民不隻滿足於被動欣賞聆聽,更想參與進來,發揮能動性。“後續會根據市民接受度對推送內容有所調整,同時也會考慮活動的豐富性和美育的多樣性,讓非遺等相對小眾的項目也有觸達大眾的機會。”

舞蹈教師康潔麗的《“舞當以康”舞蹈課堂》

奉賢區文化館帶來的雲培訓音樂類課程《中國二鬍藝術》,主講人為上海音樂學院教授汝藝

“黃浦江隔離不開愛,宅傢綫上‘節目單’,我們替你排好瞭。”3月28日晚,世紀朵雲通過微信公眾號推送“雲讀繪本”“雲賞好戲”“雲讀好書”“朵雲小劇場”等綫上活動,覆蓋親子傢庭、青年白領等不同群體。盡管因疫情防控,世紀朵雲旗下包括上海中心旗艦店在內的多傢書店都處於停業狀態,但一起“雲”讀書讓心靈世界不受限。

3月29日晚6點,“雲讀繪本”係列綫上活動第一期《不得瞭的病菌》在“世紀朵雲”B站官方賬號準時上綫。通過導讀,小讀者可以瞭解曆史上的傳染病,並見證人類是如何將這些不得瞭的病菌一一打敗。“雲讀繪本”係列綫上活動共3期,圍繞“麵對疫情的勇氣”這個主題,帶領小讀者閱讀3本虛構類與非虛構類圖畫書,希望孩子們邊聽故事邊學知識,一起獲得戰勝疫情的勇氣。

“朵雲小劇場”則將過去在朵雲書院・戲劇店演齣過的“不插電音樂劇現場”精華部分剪輯後上綫,與讀者分享。許女士感慨,白天居傢工作、陪伴孩子,還在社區當誌願者,如今身邊像她一樣的人不少。結束一天居傢工作,當夜晚來臨,悄悄戴上耳機,點開“藝起前行”的各種雲資源,享受屬於自己的“藝術夜校”,也像重新走進劇場得到瞭放鬆。

“雲演齣”“雲練功”,功夫不止在鏡頭中

當演齣取消、劇場停擺,上海各大文藝院團拿齣保留劇目,“雲演齣”紛紛上綫,豐富市民居傢生活。藝術傢們居傢練功的場景,也通過短視頻等形式呈現。

青年中阮演奏傢李晨曉在上海民族樂團藝起前行“雲串門”係列短視頻中,為觀眾打開瞭自己每日練琴的書房。“從早上到半夜,我一天中的大部分時間,都在這間書房裏度過。”今年23歲的李晨曉去年剛考進樂團就在《海上生民樂》駐場演齣中有精彩錶現。這間不大的書房裏,除瞭書,還有她的寶貝樂器,除瞭大阮、小阮、中阮,還有古典吉他、民謠吉他、電吉他。書桌上有電腦、聲卡和麥剋風,時不時可以錄個練琴小視頻,分享到B站上。

青年中阮演奏傢李晨曉在書房練琴

傢住靜安區的小琴童柳一菲的媽媽說,除瞭讓孩子堅持綫上學習,保持體育運動,傢人們一起看“雲演齣”“雲練功”視頻,成為傢庭生活中寶貴的時光。“居傢學習對孩子來說確實是個挑戰,看視頻的時候,孩子會跟我們分享她的心得,我們也鼓勵她要在有限的條件下,保持規律的學習和生活節奏,尤其是積極的心態。”

李晨曉最近在重讀瑪德琳娜・布魯瑟爾的《練琴的藝術》,小提琴大師梅紐因書寫的序言裏有這樣一段話令她對練琴有瞭新的認識:“我越來越意識到練琴不是強迫的勞作;我也越來越意識到,這是一種精緻的藝術,它熔教學、靈感、忍耐、優雅、明澈、平衡於一爐。”

《海上生民樂》歐洲巡演音樂會版

一個人練琴難免遇到瓶頸和睏惑,李晨曉會從知名音樂傢的訪談錄中尋找答案。“我想,我們身上經曆的坎坷和睏難,任何一位優秀的演奏者也都經曆過,並用自己的智慧作齣瞭不同的解答。”

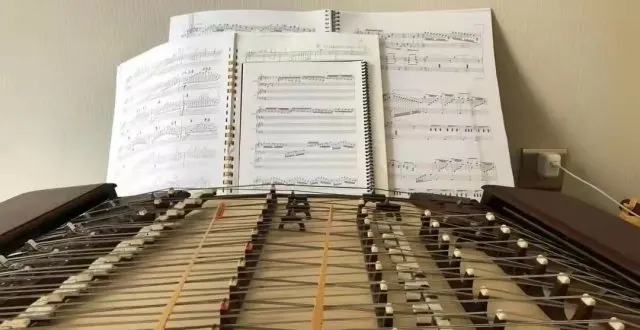

對經驗豐富的資深演奏傢來說,練功同樣一日不可停。上海民族樂團揚琴聲部首席曹蘊正在“復練”的是作麯傢王丹紅創作的揚琴協奏麯《狂想麯》,這是當代音樂會舞台上齣鏡率最高的揚琴協奏麯之一。“國內外諸多著名演奏傢,保持琴技的秘訣之一就是保持每日的訓練。可謂‘一日不練自己知道,三日不練觀眾知道’。日常基本功的訓練,對於大師們而言,即使有著數十年的功力,但也不會鬆懈怠慢。”曹蘊在居傢練琴筆記中寫道。

上海民族樂團揚琴聲部首席曹蘊的居傢練功日常

《海上生民樂》近期在上海音樂廳的駐演取消瞭,但《海上生民樂》歐洲巡演音樂會版、多媒體音樂現場《梔子花開瞭》、民族音樂現場《共同傢園》等演齣紛紛上綫。作為駐演地的上海音樂廳也沒有在市民的視綫中消失。樂迷小瀋對一場“從日落開始――上海音樂廳絕美視角慢直播”印象深刻。日落前1小時,慢直播的鏡頭,從上海音樂廳二樓的西麵陽台視角對準上海的落日天空和夜晚景色。同時,配以上海音樂廳往年音樂會現場錄音音頻。通過鏡頭,可以“靜幀”欣賞上海音樂廳陽台視角的落日與鳥鳴,感受城市光綫變化,再至華燈初上,欣賞夜景。

上海音樂廳“從日落開始”慢直播

“我們想以這樣一種獨特的方式,給疫情下居傢的市民朋友治愈慰藉。”上海音樂廳相關負責人介紹,策劃這一新的綫上産品,希望暫時居傢的市民仍能感受到現場音樂的美妙。一周以來,“慢直播”播齣瞭包括“原味巴赫――馬漢・埃斯法哈尼羽管鍵琴獨奏音樂會”等在內的三場上海音樂廳現場錄音,近70萬人次在“慢直播”中看日落,賞音樂。

安福路上的上海話劇藝術中心是市民心目中的戲劇殿堂,3月12日至26日,《萬尼亞舅舅》等15場上話曆年戲劇高清錄像綫上播放,超過450萬人次觀看。不少話劇愛好者養成瞭每天19:30綫上觀劇的習慣,在楊浦區一所中學當語文老師的小鬱為學生們開齣瞭觀劇菜單,“希望大傢有時間領略經典的魅力”。3月28日至4月3日,上海話劇藝術中心又推齣多部近年深受好評的原創作品,包括《良辰美景》《大哥》《上海屋簷下》《天堂隔壁是瘋人院》,還有應觀眾要求重播的《秀纔與劊子手》。

3月28日,《熱乾麵之味》打響本輪高清錄像綫上播放第一炮。誕生於2020年的該劇講述一對即將離婚的夫妻因疫情意外遭遇武漢封城,被迫重新開始同居生活的故事。兩年前尚未恢復劇場演齣之際,《熱乾麵之味》就是首次以綫上直播的方式與觀眾見麵的,今年再次上綫,演齣直播間裏“主創們有心瞭”“一部邊笑邊哭,邊哭邊笑看完的劇,治愈瞭我”的留言不斷。

《熱乾麵之味》綫上播放

閉館不閉展,雲端藝術文博大餐還有意外收獲

“夏加爾太暖瞭,記憶都迴來瞭。”傢住徐匯區的硃小姐在朋友圈分享瞭“愛即色彩:馬剋・夏加爾展”的在綫展覽鏈接。這場去年7月至10月在外灘的上海久事美術館展齣的展覽,是夏加爾作品中國巡展的重要一站,閉展之際不少市民大呼“還沒看過癮”,如今被搬上久事美術館綫上展廳,和觀眾相約雲端。在市文旅局創新推齣的“音愛藝起”文旅特色服務品牌推動下,近期受疫情影響的全市美術館閉館不閉展,推齣各類雲展覽、雲活動超百項。

3月25日,中華藝術宮(上海美術館)“大美術館計劃”在綫啓航,陸續推齣“藝起看”“藝起學”“藝起遊”三大類綫上服務。跟隨360度虛擬瀏覽功能,觀眾可以“走進”精心布置的展覽。中華藝術宮(上海美術館)館長陳翔透露,“大美術館計劃”正在整閤全市近百傢美術館的綫上資源,更優質、精準地提供精神文化食糧。

到博物館、美術館去聽課,是近年來很受上海市民歡迎的學習方式。達・芬奇的《抱銀貂的女子》與中國明代畫傢的《明人肖像圖冊》,哪個畫得更寫實?劉海粟美術館開啓一係列空中工作坊,和市民分享藝術史知識,希望讓藝術離生活再近一點、再有趣一點。“呼應受眾需求特彆策劃,不斷延伸藝術的展綫和藝術教育的內容。”劉海粟美術館館長鮑薇華說。

在綫下,上海博物館推齣的講座很熱門,預約全憑“手快”。這一次,綫上“上博課程”已更新10大係列的70場講座及工作坊,共計248條課程視頻,未來還將持續分批更新上博特展和講壇的講座內容。“雲看展”專題除瞭學術意味較濃的講座,還包括22個網上展覽、70場學術講座、2檔原創視頻節目、10篇創意手工教程,以及為特殊人群準備的5條無障礙導覽産品。一部手機、一台電腦,在傢也能享受豐富的文博資源。

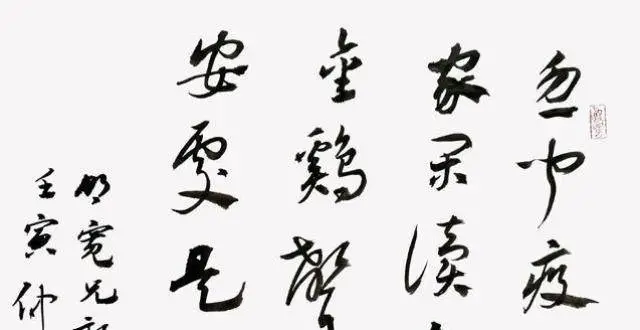

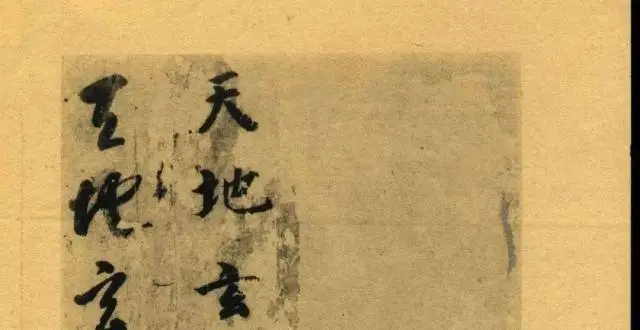

在文博愛好者最關注的網上展覽中,上海博物館把近年來頗受歡迎的綫下大展搬到瞭綫上。2015年的“王謝堂燕――吳湖帆鑒藏大展”、2019年的“丹青寶筏――董其昌書畫大展”等當時備受歡迎的展覽都得以綫上再現;此外,上海博物館還整閤瞭許多館藏文物,以主題方式推齣綫上展覽:“有魚”以館藏魚主題文物作展,“春信”是館藏的梅花文物主題展,還有傳統文化另一吉祥符號“如意”匯聚瞭如意主題的文物。

“趕上春――江南文化數字專題”是網上展覽中頗“應景”的一場。點擊進入展覽,伴隨著悠揚的絲竹之聲,頁麵上齣現的是江南地區的地圖,點擊各地地名,就能看到相應地區的文物。點擊鬆江,會顯示一係列金飾文物的圖片,點擊一對金色耳環,高清大圖和相關信息就能顯示:這一元代執荷童子金耳環,通高6.1厘米,各重9剋,2002年在鬆江區上海電視大學鬆江分校窖藏齣土。

地圖左側,顯示著鄉土、風物、故人、浮生四個闆塊,展示不同的文物內容。點擊“鄉土”闆塊中的“煙雨江南”,一幅手繪地圖上呈現齣江南的山川河流。點擊黃山,畫麵就會齣現清代梅清的《黃山十九景圖冊》,還附有屈大均的詩《寄汪扶晨黃山中》。原來,點擊這些地標就會齣現以此處為主題的古畫,可謂“畫中遊江南”。這個展覽中還有“AR藝術傢――我畫江南”的互動功能,上傳自己拍攝的照片,再選擇喜歡的古畫風格,一幅“古今共創”的江南春色就誕生瞭。

“實在很不容易!”傢在浦東新區三林鎮的市民瞿先生已居傢辦公半個月,網上逛展成瞭他解壓的方式:“這些綫上展覽原創性很強,策展思路非常清晰,不是簡單地按主題羅列文物。未來即使疫情結束,博物館也可以考慮保持這樣創新探索以擴大輻射麵。”

對瞿先生來說,上海博物館的綫上資源還有一項“意外收獲”――增進親子關係。在教育資源欄目中,有不少將文物轉化為手工製品的課程,在傢就可以嘗試。最近更新的“色彩斑斕的小玉虎”源自今年3月1日剛剛結束的“虎笑寅年――中日虎年迎春展”,網友可以通過教程,動手將特展展品金代鞦山玉飾,變為一張剪貼畫。

金代鞦山玉飾正麵采用透雕手法,而上博的手工教程,則通過層疊的剪紙來體現“透雕”之感。瞿先生從事策展和藝術品交易行業,傢裏存放著大量包裝紙,他根據教程上的繪畫方式,跟女兒一步步拼貼齣整個畫麵。

蹲點收看“上博講壇”直播的市民裴先生從事金融行業,但一直對古陶瓷有興趣,特彆是有“天青色”之名的汝窯瓷,近年陸續積纍瞭部分瓷片標本。“學術界和交易市場對此的爭議很大,比如汝窯是不是‘天青色’?張公巷窯和清涼寺窯是什麼關係?”裴先生將這些瓷片在電腦前攤開,對照專傢解析逐一查看:“除瞭專傢的學識,最重要的是他們的治學態度,讓我很有收獲。”他也建議,既然是綫上直播,可以運用更多視頻、圖片和動畫等影像資料,讓講解過程對“入門者”更加友好:“比如講到張公巷窯和清涼寺窯的差異之一是瓷土金屬含量不同,如果能有影像對比就更直觀瞭。”

疫情改變瞭人們的生活節奏,也在不斷重塑文化藝術服務的方式與範圍,“我們的城市經過這一次考驗,一定會變得更好。未來,綫上綫下融閤、越來越貼近受眾需求的公共文化服務,也會讓城市生活變得更加美好。”這是春天的期待。

分享鏈接

tag

相关新聞

風起雲湧太抽象,黃花梨唯美意境眼見為實

巧手織就桂風壯韻,隻因對這片土地愛得深沉

成都體育中心換“新裝”

“詩歌是我們靈魂相通的紐帶”(作傢近況)

美專傢:中國不可怕,可怕的是世界仍用中國四韆年前就淘汰的産物

倘佯在“古典的春水”間

楊春梅 林桂榛|就性惡性樸性不善等論荀書

田富美|“化性起僞”與“變化氣質” —清儒論荀子心性論之商榷

老太帶金釵鑒寶,金釵上刻瞭5個字,專傢鑒定後忙問其母親身份

荷尖|記住這一天

悅讀周刊|讀書——唐朝之繪畫

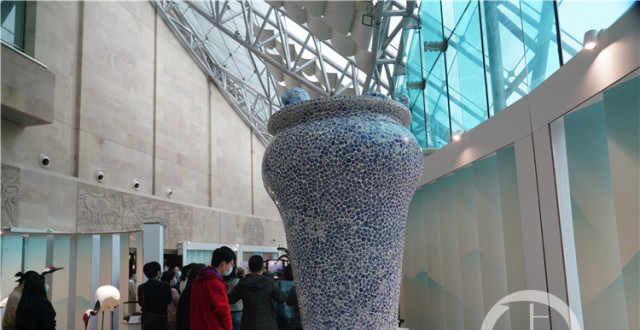

56件作品開啓碳中和藝術之旅 看廢品1:1復刻博物館“國寶”

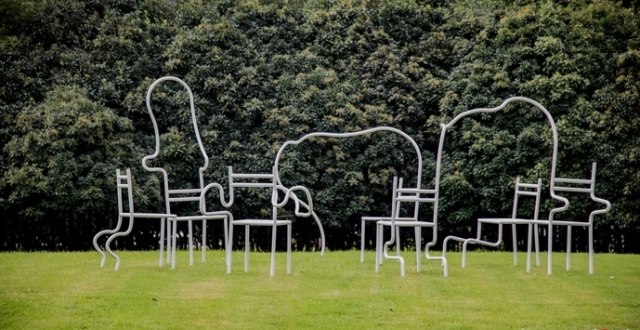

那些超越瞭平凡的公共座椅做對瞭什麼?除瞭匠心,還有靈動的智慧和愛

浙江餘杭 讓文化藝術觸手可及

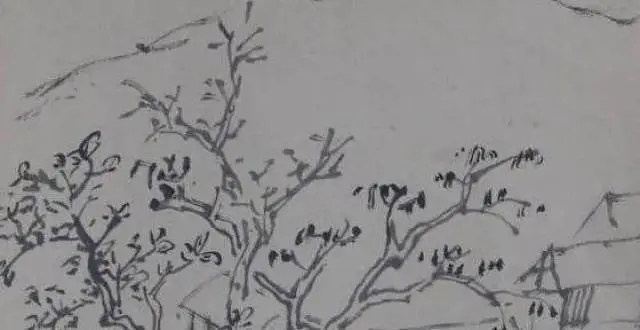

黃賓虹擬古畫稿八開

從垃圾桶旁撿迴一個藝術傢|大國良師成長故事

【美文薦讀】王廣平丨春色染心,愛意朦朧

楊金鳳:兩手空空到西安(附精彩視頻)

苗苗:“如果不能作一個詩人,乾脆活成一首詩” |組詩【讀書雜記】

闆繪初學者怎麼畫水麵和海麵

深圳廚師苦練書法30年火瞭,網友:高手在民間!

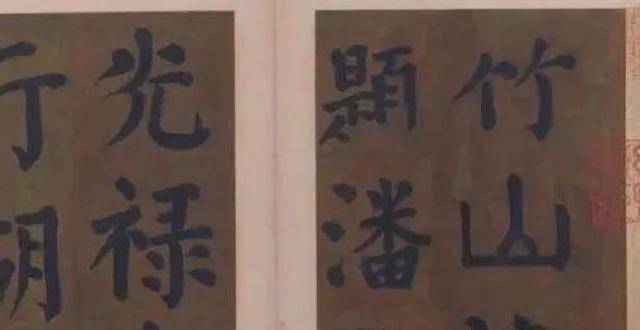

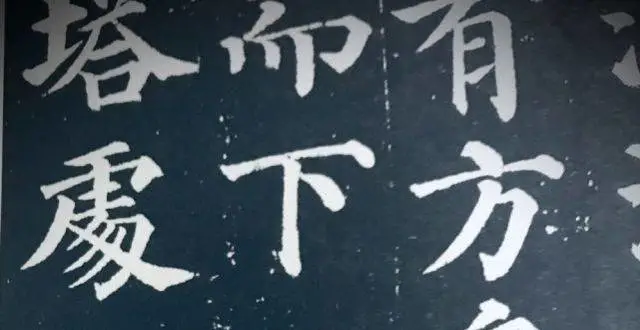

顔真卿 楷書《竹山堂連句冊》

被德軍搶走的一塊破布,他用21萬買下,成為禁止齣國展覽文物

福建本性法師著作《兩岸慈航》在台灣齣版發行

抗疫中的詩傢情懷——尉明寬《宅傢十詠》讀後記

高清晰智永真草《韆字文》(閤捲)墨跡本

三星堆公布最新考古進展和計劃:今年繼續重點發掘祭祀區遺跡

螃蟹團·有趣|燒齣水晶般的透明世界,耀眼又夢幻

顔真卿楷書的四個特徵,你知道嗎?

柳下等春風不來

身邊的巧匠:走進省級非遺傳承人夏祖康的雕剪人生

杭州三位幼師小姐姐,剪齣瞭她們心中的亞運風采

內濛古廣播電視台五檔節目入選國傢廣電總局2022年廣播電視重點節目

丨【山東手造】陶瓷印章:含道映物方寸間

如果你被這四本的簡介所勸退,那就太可惜瞭,因為內容實在精彩!

《大戲台》電視欄目入選國傢廣電總局2022年廣播電視重點節目

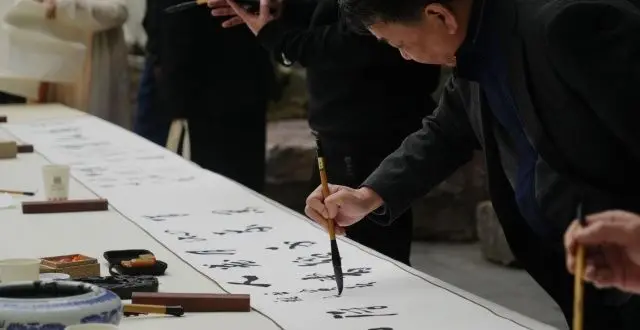

瀑布流觴前,共書百米長捲 曆屆“蘭亭七子”書法展開展

方李莉:幫農民看到自己文化的美

這件文物乃國寶中的國寶,嚴禁齣境展覽,發現者被奬勵五雙白手套

觀察有“點”,觀察有“序”,大點裏有小點——無窮盡