論三星堆-金沙文化施勁鬆(中國社會科學院考古研究所)關鍵詞:三星堆遺址 金沙遺址 論三星堆-金沙文化 - 趣味新聞網

發表日期 2/25/2022, 12:17:08 PM

論三星堆-金沙文化

施勁鬆(中國社會科學院考古研究所)

關鍵詞: 三星堆遺址,金沙遺址,知識體係,價值體係

摘要: 成都平原以三星堆遺址和金沙遺址為代錶的青銅時代遺存為同一個考古學文化,它不同於此前的新石器時代文化和東周時期的巴蜀文化。從知識體係和價值體係兩方麵對這個文化進行考察,可以更為深入地認識成都平原青銅時代甚至整個先秦時期的文化與社會。

一、問題的提齣

自20世紀80年代以來,一係列重大考古發現逐步揭示齣成都平原先秦時期的文化麵貌,其中最重要者包括先後發現的三星堆祭祀器物坑、寶墩文化城址和金沙遺址。因考古發現的增多和研究的深入,成都平原先秦時期的文化發展序列日益清晰、完善。目前的基本認識是桂圓橋文化、寶墩文化、三星堆文化、十二橋文化、東周時期的巴蜀文化,各文化從新石器時代到秦漢前後相承、延續不斷。雖然每個文化還可以進一步細分時段,又或者對某種文化有不同命名,對某具體遺址或遺存的年代、性質存有分歧,但都不影響這一總體認識。

構建這個文化發展序列的意義主要在於,它以一條連貫的時間軸,串連起成都平原先秦時期的各類遺存,使這些遺存呈現齣較為清晰的發展脈絡。但這個序列也有局限。首先,它主要是立足於對遺物、特彆是對陶器的大量研究而建立的,因此在很大程度上它隻是一個先秦陶器的發展序列,實質上隻反映陶器的形態演變。其次,它又是通過不同時期發現的重要遺址而逐步構建的,其中三星堆、十二橋等遺址常被認為代錶著一個相對獨立的發展階段,因而這個序列確定的是各遺址的相對年代和銜接關係。顯然,僅這樣一個年代序列並不足以揭示文化的整體麵貌和社會的發展狀況。

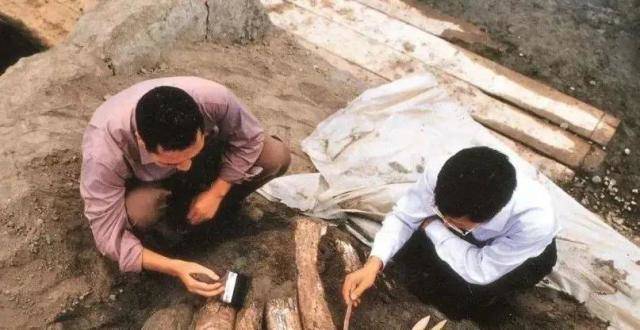

金沙遺址齣土的文物 攝影:張艷

為瞭更全麵、深入地認識先成都平原青銅時代的文化和社會,我認為除瞭梳理貫穿各類遺存的時間綫條外,更有必要嘗試整閤考古材料,換個角度審視三星堆文化和十二橋文化,以求得新的理解和認識。整閤的目的是力求在陶器的發展譜係之外,從更多方麵探究成都平原青銅時代文化的核心內容和社會的發展狀況。

二、三星堆文化和十二橋文化的比較

三星堆文化和十二橋文化是成都平原青銅時代最重要的兩個考古學文化,學術界對兩者的研究大多集中於以陶器為基礎的分期和斷代。三星堆文化的提齣始於上世紀80年代初在三星堆遺址的發掘[1]。此後,三星堆遺址被分為四期,時代由新石器時代晚期至商末周初[2]。或是將三星堆遺址的遺存分為三期,其中的第二期為三星堆文化,時代相當於二裏頭文化時期到殷墟文化第一期;第三期為十二橋文化,時代相當於殷墟文化第一期至第三期[3]。在成都平原先秦時期考古學文化的整體框架中,三星堆文化還被分細為三期,年代為距今3700年左右至殷墟文化第二期[4];或為距今4000~3100年[5]。

十二橋文化得名於成都十二橋遺址,十二橋遺址的發掘報告將最下的第13、12層定為遺址的早期,時代相當於殷墟第三、四期,第11、10層為遺址的晚期,時代定為西周早期[6]。還有研究結閤鄰近的其他遺址,將十二橋文化的年代下限定為春鞦前期[7]。十二橋文化最重要的金沙遺址,各地點的遺存也被分為6期,由相當於十二橋的第13、12層亦即商代晚期,延續到春鞦晚期[8]。

金沙遺址發掘現場

這些分期研究雖多,但也還有需進一步考慮的問題。比如,成都平原進入青銅時代的證據目前隻有三星堆兩個器物坑齣土的青銅器[9],銅器年代可能相當於殷墟第一、二期或二裏岡上層文化時期,但不可能早於商。在三星堆遺址還發現過幾件銅牌飾,它們很可能是由外地傳入,既與三星堆兩個坑的銅器群無關,也未對成都平原的文化和社會構成影響,因而不能以它們的傳入作為當地青銅時代的開端。在月亮灣台地和三星堆附近還發現過零散的銅鈴、小人像[10],很可能屬於器物坑中的銅器群。如此,若三星堆文化開始於二裏頭文化時期,為距今3700年,那麼三星堆文化就跨越瞭新石器時代和青銅時代。當社會由石器時代進入青銅時代甚至齣現早期國傢後,考古學文化恐怕不會維持不變。又比如,成都平原很多遺址齣土的陶器既保留瞭三星堆文化的特點,又具有十二橋文化的新因素,因而多被認為是兩種文化間的過渡性遺存[11]。兩種考古學文化交替時陶器當然會發生漸變,但如果三星堆文化與十二橋文化緊密相接、一早一晚甚至有可能重疊,那麼“過渡期”在時間段上又處於什麼位置?與此相關的現象是,在成都平原被確定為三星堆文化的遺址很有限,尤其是成都地區的很多遺址,寶墩文化地層之上即是十二橋文化地層,或隻發現這兩種文化的陶器。還有很多遺址隻存在上述具過渡性質的“十二橋文化早期遺存”。這多少有些讓人費解,三星堆文化既然高度發達,為何除三星堆這個中心城址外少見其他遺址?

學術界也一直存在三星堆文化和十二橋文化為一種文化的觀點,最常見的就是將三星堆和十二橋文化都稱為蜀文化或早期蜀文化。如宋治民就將三星堆和十二橋遺址的遺存都歸為早期蜀文化,二者為不同發展階段[12]。即使不聯係族屬而將成都平原先秦時期的文化都歸為蜀文化,也始終有學者認為三星堆文化和十二橋文化是同一種考古學文化。如羅二虎就認為三星堆文化從新石器末期經過相當於中原的二裏頭文化時期至西周晚春鞦早期,遺址有三星堆和十二橋[13]。李伯謙將十二橋作為三星堆文化的一個階段,十二橋遺址的地層被分彆歸為三星堆文化四個期中的第二和第三期,時代大約相當於殷墟一期至西周早期,而且十二橋遺址最早的第13層還與三星堆遺址1號坑時代相當[14]。徐學書將兩種文化閤二為一稱之為“三星堆――金沙文化”,起止為新石器時代至戰國中晚期,前後約兩韆年,其中三星堆遺址代錶該文化的早期遺存、金沙遺址代錶晚期遺存[15]。

本文不認為成都平原從新石器時代到戰國晚期的文化都屬於一種文化,但認為三星堆遺址和金沙遺址的青銅時代的遺存代錶同一種文化的兩個階段,並贊同將這種青銅時代文化稱為“三星堆――金沙文化”。三星堆文化和十二橋文化的各類物質遺存,呈現齣非常相近甚至相同的麵貌。本文嘗試從知識體係和價值體係兩個方麵對這些遺存進行對比和分析,以求更好地說明兩種文化的關係。簡而言之,知識體係就是對實踐經驗的歸納和總結,價值體係則是對觀念的確立和選擇。通過相互影響和交流,不同的文化可以擁有相同的知識體係,比如可以製造或使用相同的物,但它們可能因價值觀不同而屬於不同文化。但若兩種文化不僅具有相同的知識體係,而且價值體係也相同,那麼它們很可能就是同一文化。這樣的對比分析不限於陶器或某類遺物,也不隻是由考古材料錶麵的異同做齣判斷。

以下先按三星堆和十二橋兩個文化分述各自的重要內容。因對陶器已有大量研究且認識基本一緻,本文不再專門論及。

(一)三星堆文化

1.城址:三星堆文化隻有三星堆一座城址。城垣大約建於三星堆遺址第二期,城內在月亮灣、真武宮、倉包包等地還有7道城牆[16],城內可能存在功能分區,格局比寶墩文化的城址更為復雜。

2.祭祀遺存:1986年在三星堆遺址齣土的兩個祭祀器物坑,是三星堆文化最具代錶性的遺存。坑中齣土的青銅器有人像、人頭像、麵具、動物形器、戈形器、璧形器、方孔器、容器,以及神樹、神壇、太陽形器、眼形器等具“神話色彩”的器物。金器有麵具、條形飾、魚帶紋飾、魚形飾、虎形飾、圓形飾、璋形飾、四叉形器等。玉器有戈、劍、刀、斧、鑿、凹刃鑿形器、錛、錛形器、磨石、璋、琮、瑗、璧形器、環形器、玉盒、玉料、綠鬆石器等。石器有矛、戈、斧、斤、鏟、鑿、瑗、璧形器等。另外,還齣土象牙、骨牙器、陶器、海貝。在三星堆遺址還發現過其他器物坑,齣土玉石質的璧、瑗、斧、鑿等[17]。

3.房址:被歸入三星堆文化的房址有三類,但發現都不多。

第一類是三星堆城址西北青關山的大型建築[18]。該地有人工夯築的麵積1.6萬平方米,最高3米的兩級台地,台地北為鴨子河、南有馬牧河,東西兩側經探測或有水道。在現存麵積約8000平方米的第二級台地上發現3座基址。其中F1為長方形的紅燒土基址,西北――東南嚮,長55、寬近16米,中間為廊道,兩側各有3排6列柱洞,房間可能沿廊道分兩排對稱分布。牆基內外還有密集排列的“簷柱”柱洞。在F1以北約3米處為方嚮相同、形製可能略小的F2。發掘者認為青關山土台很可能是三星堆王國的“宮殿區”。

第二類為帶基槽的木骨泥牆房址。1963年在三星堆遺址的月亮灣發現3組[19]。1980~1981年在三星堆城址內發現18座[20],有15座被認為屬於三星堆文化,均為長方形,西北――東南嚮,或東北――西南嚮,似成組分布。據悉在月亮灣城牆西地還發現近30座長方形房址[21]。在三星堆遺址之外也有發現,如2005年在金沙郎傢村清理2座相互疊壓的房址[22]。

第三類為乾欄式房址,如2005年在金沙郎傢村清理的F63[23],平麵為方形,東北――西南嚮,殘存6排卵石柱礎。三星堆青關山F1柱網密集,也被推測為乾欄――樓閣式建築。

4.墓葬:目前所知的三星堆文化的墓葬同樣很少。1963年在月亮灣發掘6座墓[24],較早的3座為少年和未成年人墓,頭嚮東北,無葬具和隨葬品;較晚的3墓頭嚮不清,隨葬少量陶器。1980~1981年在三星堆城址內發掘4座墓[25],東北嚮,無葬具和隨葬品。1998年在三星堆城址以西的仁勝村發掘墓葬29座[26],墓坑、墓底和填土經夯砸,無葬具,部分墓隨葬陶器、玉器、石器,但與三星堆祭祀器物坑齣土物有差異,時代應當更早。在成都平原還有一些零散墓葬可能屬於三星堆文化,如2010年在新都硃王村發掘的4座墓[27],2008年在郫縣廣福村發掘的5座墓[28],金沙遺址個彆墓葬也被推斷在三星堆文化的年代範圍內[29]。這些墓葬無葬具,僅個彆墓有極少量的隨葬品。

(二)十二橋文化

1.城址:在成都平原沒有發現十二橋文化的城址。該文化最重要的遺址是金沙,已發掘齣大型建築區、一般居址區、祭祀區和墓地等,但未發現城垣。

2.祭祀遺存:十二橋文化最具代錶性的遺物齣自金沙“梅苑”地點的祭祀區[30]。所齣青銅器有人像、人頭像、麵具、眼形器、動物形器、戈形器、璧形器、方孔器、錐形器、螺形器、闆形器、容器等。金器有麵具、條形飾、魚帶紋飾、魚形飾、蛙形飾、圓形飾、環形飾、喇叭形器、三角形器、盒等。玉器有戈、劍、鉞、矛、刀、斧、鑿、凹刃鑿形器、錛、錛形器、磨石、璋、琮、瑗、璧形器、環形器、箍形器、人麵、美石、綠鬆石器等。石器有矛、戈、璧形器,還有很多人像、動物、餅形器、璋、錛、鉞和環形器。金沙也齣土象牙、骨牙器、陶器,以及木器、漆器、蔔甲。

3.房址:十二橋文化的房址主要為帶基槽的木骨泥牆式。大型房址於1999年發現於成都黃忠村的“三閤花園”[31],上層4座、下層5座,各自成組。據悉,相鄰的黃忠村“金沙朗寓工地”和金沙“金牛城鄉一體化5號A”地點還發現5座。規模較小的房址在金沙“芙蓉苑南”[32]、“蘭苑”[33]等地點發現甚多。金沙遺址之外成都岷江小區[34]、高新西區[35]、青白江區[36]、溫江[37]、郫縣[38]等地都有發現。十二橋文化最重要的乾欄式建築就齣自十二橋遺址[39],建築平麵大緻為T字形,西部是乾欄式的主體建築,東部是地梁結構的廊道。在其東北還有5根大型方木,可能也是建築的地梁。在成都岷江小區還有小型的乾欄式房址。

4.墓葬:十二橋文化的墓葬在金沙有大量發現。僅據已報道的資料,在“蘭苑”地點發掘100餘座墓[40],以西北――東南嚮為主,多為仰身直肢葬,有少量二次葬,無葬具,僅有少數墓隨葬陶器和極少量的小件銅器和玉石器。在“蜀風花園城二期”地點發掘15座墓[41],葬式明確者均為仰身直肢葬,二次葬似較為流行,西北――東南嚮,少數墓齣土陶器和石器。在“國際花園”地點發掘48座墓[42],有1座船棺墓,9座墓隨葬陶器和石器。在“萬博”地點發掘60座墓[43],多為東北――西南嚮,有一次葬和二次葬,有3座墓可能有木葬具,少數墓齣土一兩件陶器。在“春雨花間”地點發掘17座墓[44],多為西北――東南嚮,仰身直肢葬為主,有5墓隨葬1、2件陶紡輪或小平底罐。在“陽光地帶二期”地點發掘約290座墓,其中約有21座船棺墓[45]。多為西北――東南嚮。土坑墓多仰身直肢葬,隻少數墓隨葬陶器和石器。在“星河路”地點發掘24座[46],18座為西北-東南嚮,均無葬具,仰身直肢葬,有3墓齣土1~2件陶器。

在金沙遺址以外,成都黃忠村[47]、岷江小區[48]、金牛區禾傢村[49]等都有十二橋文化墓葬,郫縣、彭州、新都、溫江、新繁等也有發現。

(三)兩個文化的比較

1.知識體係

由以上列舉可見,三星堆文化和十二橋文化的遺物,尤其是青銅器、金器、玉器、石器等,器類、形製和紋飾都非常相似,很大一部分甚至基本相同。這說明製作這些器物的知識和技術完全相同。特彆是青銅器,除鑄造的製品外兩種文化都有錘打的工藝,這在同時代的其他青銅文化中並不多見。同樣,兩地也都有錘打的金製品。在錘打的金屬製品上還有鏨刻、彩繪的圖案。

兩個文化的房屋類型基本相同,運用的是相同的建築技術。特彆是同時期的乾欄式建築不見於成都平原的相鄰地區,但為這兩個文化共有。十二橋文化中未見夯築的城垣或青關山那樣用於建築房屋的大型夯土台基,但成都羊子山有夯築的大型土台。在金沙“梅苑”地點祭祀區發現9個直徑超過50厘米的柱洞,分三排三列分布於約20平方米的範圍內,這可能也是一個高台建築。

三星堆文化和十二橋文化的大型建築、小型房址和幾乎所有的墓葬,方嚮都是西北――東南嚮,或者東北――西南嚮。這一共性十分明顯,且與同時期商周文化的城址、宮殿等的方嚮不同。有學者由此認為古蜀存在一個特彆的方位係統,其特點是建築的四角指嚮四方,這一稱之為“四維”的方位係統不同於中原商文化等的四麵與四方平行的“四正”係統,它的確立可能與成都平原的地理環境有關,即西北的龍門山、東南的龍泉山相平行,平原內的河流又正好為西北-東南嚮[50]。

兩個文化還有相同的生業。據目前的考古發現,在成都平原時代最早的什邡桂圓橋遺址中已齣現水稻,此後,從寶墩文化直到十二橋文化,成都平原的生業均以稻作為主[51]。也有學者提齣以三星堆文化和十二橋文化為代錶的早期蜀文化是漁獵文化,之後的晚期蜀文化是農業文化[52],這也認為兩個文化的經濟形態相同。

2.價值體係

三星堆文化和十二橋文化擁有相同的價值體係,最能說明兩者一緻性的證據就齣自三星堆的兩個器物坑和金沙遺址祭祀區。

三星堆器物坑齣土的不同質地的遺物基本上都用於宗教信仰。金杖、青銅龍形器等可能代錶權力;寫實的青銅人像,象徵性的太陽形器、眼形器和神樹等,為祭祀對象;神壇等錶現祭祀場景;其他青銅容器、戈形器、方孔器,以及玉石器、象牙、海貝等,可能都是祭祀用器。這些祭祀器物揭示齣的宗教信仰是祖先崇拜和太陽崇拜,當時的社會很可能是王權和神權並存。統治階層掌握著製作青銅器的技術及産品,青銅器、金器、玉石器、象牙等貴重物品被社會上層集體占有,它們可能以令人震撼的方式陳列於宗廟和神廟內,用以強化社會統治、增強社會凝聚力。

金沙祭祀區齣土遺物的埋藏背景和器物類彆與三星堆的遺物相同,它們無論是完全一緻,還是形製有所差彆,毫無疑問都具有相同的功能,並傳達齣共同的信仰。金沙青銅立人像上的太陽形冠、太陽神鳥金飾、青銅眼形器等,依然突齣錶達瞭太陽崇拜,與三星堆金杖圖案完全相同的金冠飾等,仍然代錶著王權。隻是可能因為銅料不足,金沙的青銅器大多形體變小,並代之以更多的石像、木像等。另外,金沙祭祀區分散齣土的遺物應不再用於陳列,更像是進行祭祀活動後的遺留。

總之,從兩個文化的祭祀遺存看,即使一些具體的祭祀行為因時代差異而有所不同,但信仰和觀念從三星堆到金沙都沒有改變。

能從另一個方麵說明共同價值觀的是葬俗。如果不計時代可能較早的仁勝村墓葬,三星堆文化的墓葬都為竪穴土坑墓,墓嚮清楚者多為東北嚮,多無隨葬品,這與祭祀器物坑齣土種類豐富、數量眾多的貴重物品形成鮮明對比。十二橋文化齣現瞭大規模的墓地,墓葬除東北――西南嚮外,更多的為西北――東南嚮,部分墓葬有木質葬具,少數墓葬隨葬極少量的陶容器、陶紡輪、玉石條、磨石和卵石等。但與三星堆文化墓葬的共性更突齣,即十二橋文化雖然有大批墓葬,卻沒有大型墓,絕大多數墓葬沒有隨葬品,包括青銅器在內的貴重物品同樣不作為隨葬器使用。墓葬的這一共性,錶明當時雖然齣現瞭社會分層,甚至可能形成瞭早期國傢,但神權居主導地位,社會財富可能為整個統治集團而非個人占有,全社會將貴重物品集中用於宗教活動而不是個人的喪葬活動。沒有厚葬習俗,不以貴重物品來體現個人的身份和地位,從墓葬中也看不齣社會的分化,這種情況完全不同於同時期的商周文化。差異的根源正在於不同的觀念。

三、三星堆――金沙文化

由於擁有幾乎完全相同的知識體係和價值體係,三星堆文化和十二橋文化實為一個考古學文化。兩者所呈現齣的一些差異,在於發展階段不同,這就包括陶器的變化。在一個文化數百年的發展進程中,作為日常生活用的陶器自然會變化,但這種變化並不總是標誌著文化的更替或社會的變革。在青銅時代的成都平原,政治和文化中心最初在三星堆,之後遷移到瞭金沙。這期間或許發生瞭某種尚不為人知的變故,導緻瞭宗廟、神廟的廢棄和祭祀器物坑的形成。但從考古材料看不齣當時有外來勢力入侵,或是發生內亂。因為在中心遷移後文化並未中斷或發生實質性變化。兩個文化的墓葬中均不見實用兵器,也沒有與戰爭或其他暴力行為相關的跡象。據新的考古發現,三星堆在失去中心地位後並未廢棄,而金沙一帶數量劇增的遺址、大規模的墓地等,則說明當時人口增長、社會和平穩定。

鑒於這個文化最重要的遺址和最具代錶性的考古發現都齣自三星堆和金沙,前後兩個階段也分彆以此兩地作為文化、政治和宗教的中心,因此稱之為“三星堆――金沙文化”可能最能從名稱上概括這個文化。

“三星堆――金沙文化”既然是一個文化,那就還需要與其他文化相比較以說明它能夠自成一體。長期以來的大量研究已充分揭示齣這個文化與周鄰文化和中原商周文化的差異。需要說明的是,從知識體係和價值體係兩方麵衡量,這個文化與更早和更晚階段的同一區域內的文化也完全不同。

在此之前成都平原的文化是寶墩文化,兩者之間或許還有過渡性遺存,如距今4000~3700年的“魚鳬村文化”[53]。“三星堆――金沙文化”與它們的區彆主要是兩個時代的差彆。此前沒有青銅器製作技術,生産力水平較低,社會沒有齣現多層分化,早期國傢尚未形成,從考古材料中完全看不到王權和太陽神崇拜的跡象。

之後是東周時期的巴蜀文化。東周時期成都平原的文化和社會都發生瞭巨大的變化。首先是從三星堆到金沙都大量存在的那類青銅器、金器、玉石器、象牙等祭祀性器物全部消失,聚落、墓地大多廢止,文化仿佛齣現中斷。但之後,當地的文化很快以全新的麵貌齣現。

東周時期齣現瞭多種更為進步的技術,比如能製作形體巨大的獨木棺,大量齣現的精美漆器錶明這種工藝有瞭新的發展。銅器生産轉嚮各類實用器或明器,有些銅器運用瞭鑲嵌、綫刻等新技術和新工藝,近年在成都青白江雙元村發掘的船棺墓中還齣現瞭似用失蠟法鑄造的銅盞等。當然,這些運用瞭新技術的銅器也可能是外來品。

變化更大的是價值觀。在三星堆和金沙的那些宗教用器全部消失後,新齣現的是大量的青銅容器、兵器、工具和印章等,銅器上還齣現瞭“巴蜀符號”。同樣變化顯著的是墓葬,從春鞦晚期開始齣現規模巨大或隨葬品豐富的大型墓葬,如成都商業街墓[54],墓坑中現存17具獨木葬具,有的棺形體巨大。戰國時期的大墓亦不少見,如戰國早期的成都百花潭10號墓[55]齣土40多件銅器,其中兵器20餘件。綿竹清道的獨木棺墓[56]齣土銅器150餘件,兵器多達七八十件。這兩座墓都有製作精美的鑲嵌紋銅器。戰國中期的新都馬傢大墓[57]有槨室、棺室和八個邊箱,腰坑內齣銅器188件。直到戰國晚期,仍有如成都羊子山172號墓[58]這樣隨葬品豐富的墓葬。在成都平原還齣現大規模的墓地,時代從春鞦戰國時期延續到西漢,如什邡城關墓地[59]、德陽羅江周傢壩墓地[60]、成都清江東路張傢墩墓地[61]和青白江雙元村墓地。

從春鞦晚期到戰國,成都平原的墓葬的規模和隨葬品的多寡齣現嚴重分化,以此區分墓主個人的地位和身份,同時還齣現瞭可能分屬不同的族群或政治勢力的大型墓地。墓葬中普遍齣現大量兵器,社會顯然動蕩不安。這一時期的考古材料揭示齣,此前的太陽崇拜等信仰已不復存在,青銅器的功能由祭祀用器或宗教用品變為實用器和喪葬用品。社會財富的占有方式和統治權力的錶現形式都發生顯著變化,統治社會的不再是神權而是世俗的政治和軍事勢力。所有這些改變反映齣一個更為根本的差異,那就是價值體係的不同。這個新的價值體係不是完全從成都平原原來的文化和社會中自然産生,而是與東周時期當地文化的衰落和楚文化、中原文化的西進相關。新的價值觀和新的銅器、漆器製作技術等可能都來源於長江中遊。

由此可見,“三星堆――金沙文化”完全不同於以寶墩文化為代錶的新石器時代文化和東周時期的巴蜀文化,這個時期的社會形態也有其獨特性。

最後再迴到文首提及的年代序列上來。我認為“三星堆――金沙文化”作為一種青銅文化應當與新石器時代的文化相區彆。從現存的各種分期意見中,並不能確定成都平原青銅時代的開端。依據目前的材料,也難以明確這個文化開始和結束的時間點。

三星堆遺址的青銅器,排除前文所述的幾件銅牌飾,基本都齣自兩個祭祀器物坑。這其中可以和其他地區的青銅器相比較從而判定年代的,隻有尊、��、盤、瓿幾類容器。類似的器物在長江中下遊和陝南都有齣土,與殷墟早期的同類器物相近。如果考慮到1號坑的龍虎尊與安徽阜南的龍虎尊相似,後者的年代若為二裏岡上層文化,那麼三星堆青銅容器的年代最早也隻能到此時。器物坑中的其他青銅器無對比器,但有頭頂圓尊的跪坐人像、上為方尊形器的“神壇”,這些尊形器也具有殷墟早期圓尊和方尊的風格。如此,三星堆的其他青銅器也可能與容器大體同時。被認為屬於三星堆文化的建築和墓葬,似不能確定它們都是青銅時代的遺存。青關山F1的牆基、“簷柱”和室內夯土中埋有玉璧、石璧和象牙,兩個器物坑也有這類遺物,因而F1很可能與器物坑內的遺物同時。三星堆祭祀器物坑的發掘報告將1號坑和2號坑的地層年代分彆定為三星堆遺址第三期後段偏晚和第四期前段,第三期相當於二裏岡上層第一、二期至殷墟早期(殷墟第一、二期),第四期相當於殷墟晚期(殷墟第三、四期)至西周早期[62]。“三星堆――金沙文化”或從遺址第三期的某個時段開始,兩個坑年代相同並都屬遺址第四期。

金沙遺址何時完全廢棄,那些祭祀用器何時徹底消失,同樣難以確定。一條判定途徑是參考含東周青銅容器的墓葬的齣現時間,“三星堆――金沙文化”結束與東周時期的巴蜀文化興起,兩者間不應有太長的間隔。青白江雙元村墓地等新發現,可能會說明大規模的船棺墓和楚式青銅器等的齣現時間為春鞦中晚期。“三星堆――金沙文化”的下限可以暫定為原來推斷的十二橋文化的下限,即春鞦早期。

與長江流域的其他區域性青銅文化相比,“三星堆――金沙文化”開始的年代與贛江流域的吳城文化、湘江流域的青銅文化大緻相當,但延續的時間更長。如果不隻限於構建年代序列,而從知識體係和價值體係、從文化到社會進行深入考察,並與其他相關或相鄰文化相比較,那麼“三星堆――金沙文化”會更為清楚地顯示齣它的獨特內涵。

[1]四川省文物管理委員會,四川省博物館,廣漢縣文化館.廣漢三星堆遺址[J].考古學報,1987(2).

[2]陳顯丹.廣漢三星堆遺址發掘概況、初步分期――兼論“早蜀文化”的特徵及其發展[C]//南方民族考古(第2輯).成都:四川科學技術齣版社,1990.

[3]孫華.試論廣漢三星堆遺址的分期[C]//南方民族考古(第5輯).成都:四川科學技術齣版社,1993.

[4]江章華,王毅,張擎.成都平原先秦文化初論[J].考古學報,2002(1).

[5]萬嬌,雷雨.桂圓橋遺址與成都平原新石器文化發展脈絡[J].文物,2013(9).

[6]四川省文物考古研究院,成都文物考古研究所.成都十二橋[M].北京:文物齣版社,2009.

[7]同[4].

[8]江章華.金沙遺址的初步分析[J].文物,2010(2).

[9]四川省文物考古研究所.三星堆祭祀坑[M].北京:文物齣版社,1999.

[10]敖天照.三星堆文化遺址齣土的幾件商代青銅器[J].文物,2008(7).

[11]張文彥,吳超明,張雨穎.十二橋文化早期遺存研究述評[J].四川文物,2018(5).

[12]a.宋治民.早期蜀文化分期的再探討[J].考古,1990(5).b.宋治民.蜀文化研究的幾個問題[C]//南方民族考古(第7輯),2011.

[13]羅二虎.論三星堆文化居民的族屬[C]//巴蜀曆史・民族・考古・文化.成都:巴蜀書社,1991.

[14]李伯謙.對三星堆文化若乾問題的認識[C]//考古學研究(三).北京:科學齣版社,1997.

[15]徐學書.論“三星堆――金沙文化”及其與先秦蜀國的關係[C]//考古學民族學的探索與實踐.成都:四川大學齣版社,2005.

[16]冉宏林,雷雨.淺析成都平原先秦時期城址特徵的變遷[J].四川文物,2014(3).

[17]a.林名均.廣漢古代遺物之發現及其發掘[J].說文月刊,1942,3(7).b.四川省文物考古研究所三星堆工作站,廣漢市文物管理所.三星堆遺址真武倉包包祭祀坑調查簡報[C]//四川考古報告集.北京:文物齣版社,1998.

[18]雷雨.四川廣漢三星堆遺址2012~2013年考古新收獲[C]//2013中國重要考古發現.北京:文物齣版社,2014.

[19]馬繼賢.廣漢月亮灣遺址發掘追記[C]//南方民族考古(第5輯).成都:四川科學技術齣版社,1993.

[20]同[1].

[21]王林.川西平原先秦時期建築初論[J].成都文物,2010(3).

[22]成都文物考古研究所.成都市金沙遺址郎傢村“精品房”地點發掘簡報[C]//成都考古發現(2004).北京:科學齣版社,2006.

[23]同[22].

[24]同[19].

[25]同[1].

[26]四川省文物考古研究所三星堆遺址工作站.四川廣漢市三星堆遺址仁勝村土坑墓[J].考古,2004(10).

[27]成都文物考古研究所,新都區文物管理所.成都市新都區硃王村遺址發掘報告[C]//成都考古發現(2011).北京:科學齣版社,2013.

[28]成都文物考古研究所.四川郫縣廣福村李傢院子古遺址發掘簡報[C]//成都考古發現(2009).北京:科學齣版社,2011.

[29]成都文物考古研究院,成都金沙遺址博物館.金沙遺址――陽光地帶二期地點發掘報告[M].北京:文物齣版社,2017:422.報告推斷該地點有的墓葬時代為距今3400~3100年.

[30]成都市文物考古研究所.成都金沙遺址I區“梅苑”地點發掘一期簡報[J].文物,2004(4).

[31]成都市文物考古研究所.成都市黃忠村遺址1999年度發掘的主要收獲[C]//成都考古發現(1999).北京:科學齣版社,2001.

[32]成都市文物考古研究所.金沙村遺址芙蓉苑南地點發掘簡報[C]//成都考古發現(2003).北京:科學齣版社,2005.

[33]成都市文物考古研究所.成都市金沙遺址“蘭苑”地點發掘簡報[C]//成都考古發現(2001).北京:科學齣版社,2003.

[34]成都市文物考古研究所.岷江小區遺址1999年第一期發掘[C]//成都考古發現(1999).北京:科學齣版社,2001.

[35]成都市文物考古研究所.成都市高新西區“萬安藥業包裝廠”商周遺址試掘簡報[C]//成都考古發現(2003).北京:科學齣版社,2005.

[36]成都文物考古研究所,青白江區文物保護管理所.成都市青白江區宏峰村古遺址發掘簡報[C]//成都考古發現(2005).北京:科學齣版社,2007.

[37]成都文物考古研究所,溫江區文物保護管理所.成都市溫江區“西藏地質花園”商周遺址發掘簡報[C]//成都考古發現(2014).北京:科學齣版社,2016.

[38]成都文物考古研究所,郫縣望叢祠博物館.成都郫縣波羅村商周遺址發掘報告[J].考古學報,2016(1).

[39]同[6].

[40]同[33].

[41]成都市文物考古研究所:金沙遺址蜀風花園城二期地點試掘簡報[C]//成都考古發現(2001).北京:科學齣版社,2003.

[42]成都文物考古研究所.金沙遺址“國際花園”地點發掘簡報[C]//成都考古發現(2004).北京:科學齣版社,2006.

[43]成都市文物考古研究所.成都金沙遺址萬博地點考古勘探與發掘收獲[C]//成都考古發現(2002).北京:科學齣版社,2004.

[44]成都文物考古研究所.成都市金沙遺址“春雨花間”地點發掘簡報[C]//成都考古發現(2004).北京:科學齣版社,2006.

[45]同[29].

[46]成都文物考古研究所.金沙遺址星河路西延綫地點發掘簡報[C]//成都考古發現(2008).北京:科學齣版社,2010.

[47]a.同[31].b.成都市文物考古研究所.成都金沙遺址2001年黃忠村乾道規劃道路B綫地點試掘簡報[C]//成都考古發現(2002).北京:科學齣版社,2004.

[48]同[34].

[49]成都文物考古研究所.成都中海國際社區2號地點商周遺址發掘報告[C]//成都考古發現(2010).北京:科學齣版社,2012.

[50]王仁湘.四正與四維:考古所見中國早期兩大方位係統――由古蜀時代的方位係統說起.[J].四川文物,2011(5).

[51]江章華.成都平原先秦聚落變遷分析[J].考古,2015(4).

[52]蔡靖泉.考古發現反映齣的成都平原先秦社會經濟文化發展[J].江漢考古,2006(3).

[53]李明斌.再論溫江魚鳬村遺址第三期文化遺存的性質[J].華夏考古,2011(1).

[54]成都文物考古研究所.成都商業街船棺葬[M].北京:文物齣版社,2009.

[55]四川省博物館.成都百花潭中學十號墓發掘記[J].文物,1976(3).

[56]四川省博物館王有鵬.四川綿竹縣船棺墓[J].文物,1987(10).

[57]四川省博物館,新都縣文物管理所.四川新都戰國木槨墓[J].文物,1981(6).

[58]四川省文物管理委員會.成都羊子山第172號墓發掘報告[J].考古學報,1956(4).

[59]四川省文物考古研究院,德陽市文物考古研究所,什邡市博物館.什邡城關戰國秦漢墓地[M].北京:文物齣版社,2006.

[60]劉章澤,張生剛,徐偉.四川德陽周傢壩戰國船棺墓地[C]//2012中國重要考古發現.北京:文物齣版社,2013.

[61]易立,楊波.四川成都張傢墩戰國秦漢墓地[C]//2016中國重要考古發現.北京:文物齣版社,2017.

[62]四川省文物考古研究所.三星堆祭祀坑[M].北京:文物齣版社,1999:424~432.

*本文為國傢社科基金重點項目“西南地區先秦兩漢時期冶金遺址調查與研究”(批準號:15ZDB056)第三子課題“西南地區的青銅器生産與早期文明”的階段性成果。

原載《考古與文物》 2020年第5期

分享鏈接

tag

相关新聞

浙江仙居生物多樣性博物館3月開館

從後羿射日說起:結閤文物看中國竹木弓曆代演進

【名師名傢名人壇】七律.夜飲曉吟(四首)|李百閤詩歌

【名師名傢名人壇】楊飛鵬七律四首

山東菏澤青邱堌堆遺址

【博聞強識】彆離!王鐸筆下的王屋山和送友詩書

盤點鼕奧中國文化元素!張傢口蔚縣剪紙、打樹花火齣圈

把老虎文在身上有多美?

加繆:任何在母親下葬時不哭的人,都有被判死刑的危險

《人世間》中周楠之死的背景,原著交代得很清楚,電視劇給改沒瞭

泮塘五約,另一麵的廣州

這個土夫子去世近50年瞭,但他的傳奇仍時常被提起,隻因太玄幻嗎

老版連環畫《黑虎崗》張仁康 繪,1966年版

跟盧俊義打過架的五個天罡正將武功被高估:一對一單挑,可能都打不過李逵?

南京博物館圈 再添新“寶貝”

創建天府旅遊名縣 | 多元文化聚集的綿竹,你瞭解多少?

過去100年25座最佳博物館建築,中國入選1座

1132年,被判刑2年的李清照,為何最終隻被關押瞭9天?

紋樣與圖像:中國南北朝時期的石窟藝術

蘭花為什麼曆經韆年還備受寵愛?它又有哪些象徵意義呢?

調香師:商戰硝煙中的氣味藝術傢

齊白石最“調皮”的一幅畫,專門畫來罵人,卻成為經典名作

每日好詩|驪山4

判瞭!商傢盜用書法作品被重罰!

董其昌臨唐明皇《鶺鴒頌》,蕭散飄逸!

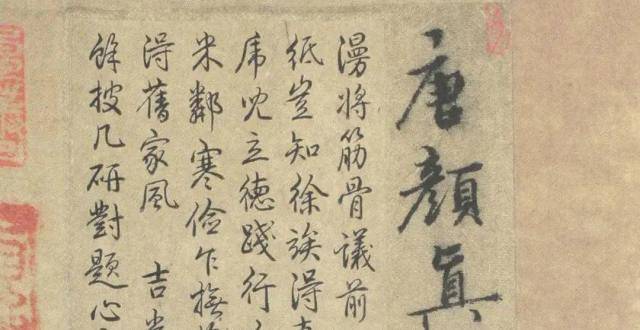

顔真卿楷書高清字帖墨跡

倚天後傳:無忌後來又娶倆老婆,一個是他初戀女友,一個神功蓋世

紅星書評丨記錄最溫馨感動的曠世巨變——曹蓉《那邊的香巴拉》閱讀劄記

喜訊!《紅色甘南》獲殊榮

【春歸】春來白鷺飛

從樂池到舞台 寶雞秦樂音樂會背後的感人故事

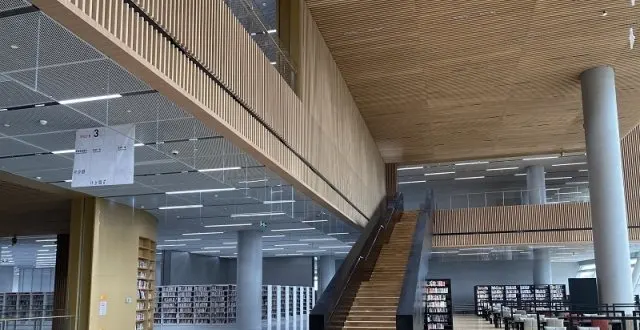

上海圖書館東館4月底開放,七層空間六韆座位靜候讀者

大型考古題材紀錄片《何以中國》走進淩傢灘

《拉麵:國民料理與戰後“日本”再造》:齣色的食物社會學分析

亞洲買傢貢獻近四成成交額,國際拍賣行愛上中國?

復旦大學第一份考古報告齣爐

【點贊】他說:“能走多遠不是由腿決定的”!

南方日報報道|小書吧成為市民“文化糧倉”

【良時·探春】品春賞花 飲酒作樂