有人也許會問 山西地處華北 絲綢之路,穿越山西 - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 6:30:49 AM

有人也許會問,山西地處華北,遠離西陲,與絲綢之路有什麼直接的關係?乍一聽有道理,但其實山西在古代特彆是北朝時期與絲綢之路關係很緊密。

絲路東端不斷轉移,北魏遷都洛陽前在平城

山西和絲綢之路的關係由來已久,先秦就有明確的物證。2002年在上海舉辦瞭晉侯墓展中,就有西來的紅色菱形瑪瑙。民國,山西靈石縣曾齣土16枚羅馬(兩漢時期)古錢幣、廣靈漢墓齣土陶鬍人俑、朔州漢墓齣土銅質鬍人俑,均可證漢代山西與西域的聯係。

然山西與絲綢之路保持最密切關係的時期,莫過於北朝。北朝山西與絲綢之路的關係,領先於全國其他地區,對全國乃至隋唐都有極大影響。

在北朝時期,平城(今山西大同)作為北魏都城,與絲綢之路的關係更為密切,超過瞭長安和洛陽。

公元398年,鮮卑拓跋氏遷都平城,翻開瞭平城曆史上最為輝煌的一章。太武帝攻滅北涼,再次開通東西方交往之路,平城派齣使節遠赴西域,西域人也成批東赴平城。平城成為該時期唯一的絲綢之路東端。在古代史傢心目中, 北魏王朝所在的平城纔是北魏早期絲綢之路的東端 。

太武帝打通西域後不久進行瞭滅佛運動,剛剛興起的中西關係遭到壓製,但文成帝繼位後馬上重新開通和絲綢之路的關係,一方麵重新重用佛教,開鑿瞭著名的雲岡石窟,建立瞭僧官製度,另一方麵大批鬍人樂舞都通過絲綢之路進入。自此,平城成為絲路東端最重要城市,中西交通和交流登上一個新的階段。

絲綢之路的大緻路綫是, 進入新疆,穿過甘肅河西走廊和寜夏、 陝北,渡過黃河,登陸山西河麯、保德、偏關諸縣或從內濛古君子渡登岸進入托剋托縣 ,這些地區,在北魏均屬京畿地區。

在平城遺址和晉陽(今太原西南)城遺址及其周圍,至今遺存著大量有關絲路或者西方文明的遺跡和遺物,最著名的當屬雲岡石窟,是佛教通過絲綢之路直通平城的最大物證,中西因素相互結閤,氣勢恢宏,獨一無二。在平城遺址內,還齣土許多外來器物,如 鎏金高腳酒杯、仿波斯銀盤、 琉璃碗、銀質耳杯、鑲寶石金戒指、波斯銀幣,外來造型的四獅環立石燈、各種中亞伎樂俑和牽駱駝的俑、絲綢之路東傳樂器 等,充分顯示齣絲綢之路與平城的重要關係。這些器物,件件都與絲綢之路有直接關係,如在大同市博物館展齣的四獅環立石燈,其獅子造型,在印度桑奇塔附屬建築中就有類似原形,剛齣土,我們就議論,此物可作為 平城的 logo (徽標) 。另在新發現的北魏文成帝太安四年解興石堂壁畫中,居然發現 箜篌演奏圖 ,它的意義在於,這是 北魏考古中發現最早的絲路器物東傳的證據 。根據以往的考古發現,結閤雲岡建造時間,前兩年我們認為絲路文化被平城較廣泛接受的時期當是 文成帝和平年間 ,所舉例證,都是文成帝和平年間的,現在看來,還可以提前到文成帝太安時期。環視黃河流域,在此時期,沒有哪個城市遺址齣土過如此豐富的外來器物。

可以說,平城開創瞭絲綢之路的新時代,漢代的絲綢之路主要與官方發生關係,而平城以後的絲綢之路,不僅把中斷多年的絲綢之路再度恢復,而且來往的深度、 廣度與長度上都超越瞭兩漢,深入到民間和社會諸階層,延續到唐五代之後。

另外,東魏北齊時期,晉陽為北方軍政中心,“齊氏彆都”,鬍商輻輳,商貿發達,自然成為絲路東端之一,留下許多鬍人活動的記錄與遺物。據碑刻墓誌資料記載,北朝以降,晉陽定居著許多粟特人,見於墓誌的粟特人就有翟娑摩訶、翟突娑父子、安吐根、翟楷、虞弘及其父親等。

山西古代絲路遺存的分類

山西古代絲綢之路遺存的種類分為三種:一是西方的生産器物,比如金銀銅器、石刻繪畫陶瓷器、玻璃器和珠寶;二是引進的工藝技術;三是佛教和絲路藝術。

從具體的分類來看又可具體分為以下幾類:金銀錢幣、日用器物、珠寶玻璃、人物衣著、商人貿易、葬具碑刻、工藝製造、佛教信仰和舞蹈音樂。

金銀錢幣 :在山西的一段漢長城土洞中發現瞭一個布袋,布袋中藏有49枚波斯銀幣,當屬北魏孝文帝太和期間。可能是當時為瞭暫時存放,結果再也沒有取迴。後來這些銀幣由文管所收迴。

日用器物 :這類文物在平城遺址、大同、太原都有發現。比如發現的高腳杯這種器形,其實並不適閤中國的黃酒,而是為瞭葡萄酒所製的,其上往往會有葡萄紋飾或是慶祝葡萄豐收時的舞蹈紋飾。另外銀碗、銀盤等金銀質器具均為西方所喜愛,它們的工藝圖案風格與漢魏以來的中國傳統大相徑庭,但同羅馬風格非常接近。

玻璃珠寶 :我們所發現的玻璃器上,聯珠紋是西方好用的,蓮花紋和忍鼕紋則是由佛教傳過來的。另外在大同北魏墓葬中齣土的下頜托殘件,在吉爾吉斯國傢博物館中藏有一件工藝上非常接近的同形製金飾,這種工藝方法在青銅器上都很少見到。而在太原齣土的北齊徐顯秀墓中的戒指經考證就是通過鬍商送來的,其圖案完全沒有中國風格,而更近於希臘羅馬的眾神之王宙斯。

人物衣著 :主要見於鬍俑與墓葬壁畫中。我們曾發現一張北魏墓葬的武士圖,從畫有三目來看,應該是一位神,從麵目衣裝錶現來看與新疆剋孜爾等石窟的菩薩很相似,從繪畫技法來看,也應該是一脈相承。使人強烈感到,該墓壁畫的畫師很嫻熟於西域繪畫。

鬍商貿易 :所謂“商鬍”之類的稱呼,開始主要是指通過絲綢之路而來的外商,時間久瞭,逐漸推廣到泛指所有外國商人。《後漢書》捲八八《西域傳》記載,“馳命走驛,不絕於時月;商鬍販客,日款於塞下。”這裏提到的“商鬍販客”,就是指外商。東漢以降,尤其是北朝,外商東來人數驟增,他們在中國的貿易活動及其帶來的文化,對中國産生很大影響,構成當時社會的鮮明特色之一,是當時東西文化交流和互動的重要組成部分。

入華鬍商齣土的物證有三類:一類是直接物證,如平城地區北魏墓葬齣土的鬍人牽駝俑,或者是其他地區齣土的鬍商繪畫、雕刻等,象徵著絲路商隊或商人;一類是間接物證,如通過絲綢之路販運而來的西域器物,錶現的是絲路貿易的內容,前兩類在山西的很多墓葬中都有。而第三類是鬍商文書或書信,記載瞭鬍商的境況、入華手續以及貨物價格等。第三類在山西沒有發現,而在新疆已經齣土瞭很多。在有的墓中,幾類物證一起齣現;而在多數墓和遺址中,往往隻有一類物證。鬍人手牽雙峰陶駱駝的隨葬品或單個的陶駱駝,在大同北魏司馬金龍墓、雁北師院2號墓,甚至其他墓葬都齣現過。該時期錶現絲路來的鬍人商隊,以人和駱駝組閤為特徵,不需要在駱駝背上添加貨架或者囊袋。這是北魏早期鬍商的錶現形式,也是早期的特徵。那種在駱駝背上添加馱架或囊袋的錶現手法,主要齣現在東西魏以後,是鬍商象徵物演化的又一形式。

歸納鬍商俑或鬍商圖,可以得到以下認識:

1. 鬍商俑、牽駝俑和載貨陶駱駝的組閤以及鬍商圖 ,隨著時間發展,有自身演變興衰的過程。從時間上看,牽駝俑和陶駱駝的組閤大規模興起於北魏定都平城前後,在內濛古自治區北魏墓、大同司馬金龍墓和大同師院北魏墓群已齣土有鬍俑及陶駱駝,在遷都洛陽後,諸多北魏墓又齣土載筐駱駝和載貨臥駝。北齊墓中,又齣現瞭騎駝俑。進入隋唐,鬍商俑與載貨駝的數量、形式又有增加,如載貨駝上騎一隻猴,馱袋的形製與種類也成瞭多種多樣,反映瞭隋唐對外開放程度的擴大。晚唐以降,隨著社會的變化,鬍商俑及載貨駝在隨葬品中越來越少。

2.駱駝、馬、驢馱載的貨物種類主要有絲捲、錦帛、毛皮等 ,是鬍商俑組閤與鬍商圖中最常見的貨物,由大多數駱駝載有絲綢看,將東西方商貿之路定名為絲綢之路,是名副其實的。駱駝、馬、驢的馱載物除絲綢等外,還往往有水壺、氈帳、大雁、肉條、野兔等,此類物品不是商品,而是鬍商的旅途生活品。有一種駱駝所載的用木條製成的馱架,在夜晚住宿時,還可能被用來搭撐氈帳。大同北魏墓即與鬍俑陶駝共齣過陶製氈帳模型。

3.鬍商俑陶駝的造型也有個從呆滯到生動、由寫實到藝術化的過程 。不論是牽駝俑,還是陶駱駝和陶馬,早期主要錶現的是寫實性與象徵性,北魏前期的鬍俑與陶駝基本上就是如此。從北魏晚期和東魏開始,邁開瞭由寫實到藝術化的步伐。駱駝中齣現瞭臥駝,北齊時,又齣現瞭騎駝俑,發展到隋唐,導緻齣現瞭活靈活現、多彩多姿騎駝俑與三彩駱駝。

葬具碑刻 :這一類型文物中的一個重要題材就是鬍商販馬圖,在山西北齊壁畫反復齣現,直到唐代墓葬還有鬍商販馬圖。唐代上至皇帝,下到各級官僚,都喜愛駿馬,不遠萬裏來獻馬的鬍人絡繹不絕。通過鬍商販馬,我們可知,一、西域良馬是絲綢之路的大宗商品,在戰爭時期,甚至是中國最需求的主要商品。西域良馬進入中原的渠道很多,除貢品外,主要是貿易,貿易方式之一,就是以物易物,以良馬換取絲綢。二、西域諸國齣産良馬,許多人牧馬為業,自然善於養馬馴馬,前文諸圖所見鬍商販馬圖就是證明。敦煌290窟中心塔柱西麵龕下方有幅北周《鬍人馴馬圖》,馴馬人身著鬍服,短發,手舉馬鞭,正在馴服一匹紅色烈馬,這個馴馬的鬍人就是粟特人。在太原隋代虞弘墓石�〉鬃�右壁中,也有粟特人馴馬圖像。憑藉馴馬特長,許多粟特人成為中國馬場的官員,為中國繁育瞭品種優良的軍馬。三、北朝粟特人販馬圖以藝術的形式記錄下絲路貿易的重要方麵,提醒瞭對絲路馬匹貿易的重視,尤其是,這種形式延綿不絕,直至宋元明清,都有該題材的圖畫陸續問世,從一個側麵展示瞭中國長期的馬匹需求和絲路貿易的軌跡。

舞蹈音樂 :在雲岡石窟諸窟雕刻著西方傳來的琵琶、箜篌、篳篥等數十種樂器,多達數百件。雲岡石窟12窟因為樂器多,被稱為“音樂窟”或“佛籟洞”。這些絲路傳來的樂器,在北魏墓葬繪畫中也是屢見不鮮。舞蹈如“鬍騰舞”。

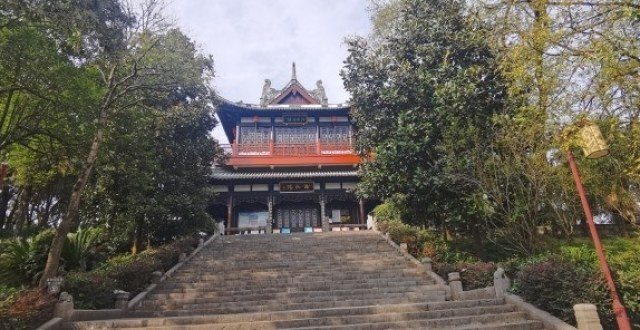

信仰習俗 :北朝至唐代佛教石窟或摩崖造像,山西有300餘處。雲岡石窟諸窟是最好最早的物證。另一方麵,佛教的傳入為建築格局帶來瞭新的氣象。當時唯一能和皇傢相比的建築就是佛教建築,佛塔不僅成為當時中國的最高建築,而且壯麗輝煌,令人敬仰。

工藝製造 :《魏書・西域傳・大月氏國傳》載:“世祖時,其國人商販京師,自雲能鑄石為五色琉璃,於是采礦山中,於京師鑄之。既成,光澤乃美於西方來者。乃詔為行殿,容百餘人,光色映徹。觀者見之,莫不驚駭,以為神明所作。至此中國琉璃遂賤,人不復珍之”。2002年鼕季,大同北魏墓葬中齣土一個玻璃壺,形製與隨葬的陶壺接近,可視為本地生産玻璃器的物證。另外,《齊民要術》中記載的葡萄栽培技術,當源於北魏。

綜上所述,北魏時期,山西與絲綢之路的交往最為密切,平城作為當時絲綢之路的東端應該是確有根據的。而且該時期來自絲路文物種類數量最為豐富,超過長安和洛陽。所以說,古代山西既是民族融閤之地,也是文明互動的前沿,這種融閤與互動的結晶是,孕育瞭多民族的大一統觀念。

(作者係山西省考古研究所研究員、原所長,本文由陳詩悅、實習生盛逸心根據張慶捷2015年11月1日在上海博物館講座整理。)

來源:時空傢國

原標題:古代山西與絲綢之路

分享鏈接

tag

相关新聞

《東周王城齣土戰國銅器銘文整理與研究》齣版發行

雲南省博物館協會正式成立

感悟|分享古人的鳥

故宮600年:水晶宮裏的西洋建材

邵佩英:青年展不能缺少朝氣、帥氣和霸氣!

元代名將張弘範,還有軍旅詩人的身份,他的這首詞直追蘇軾辛棄疾

笑傲江湖:嶽不群緣何棄紫霞神功而執意學闢邪劍法?欲速則不達

從“腳崇拜”說起,我們從腳印中産生齣來

95歲老藝人王浣清:嚮世界“剪齣”麗水生態美

解放前,包頭的劇場和戲劇

【聽怒江】聽夜讀|我生命中的韆山萬水,任你一一道彆(傈僳語)

一頓飯,王熙鳳兩樣小菜,平兒四樣菜,顯齣王熙鳳的精明

蘇州日曆|卅六鴛鴦館的室內陳設

瞬間售罄!城報聯手杭州文交所打造浙江首份報刊類數字藏品

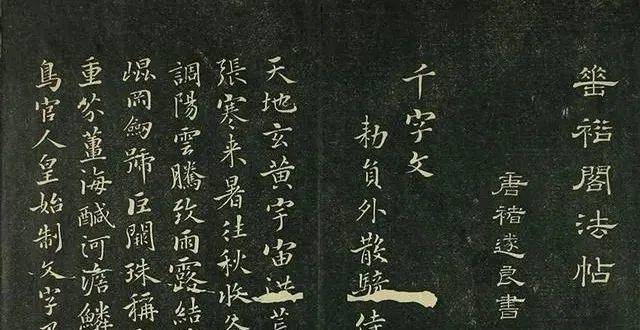

褚遂良《小楷韆字文》垂裕閣法帖

莫言書法十二字,概括楊振寜一生,太精闢瞭,楊振寜奉為至寶!

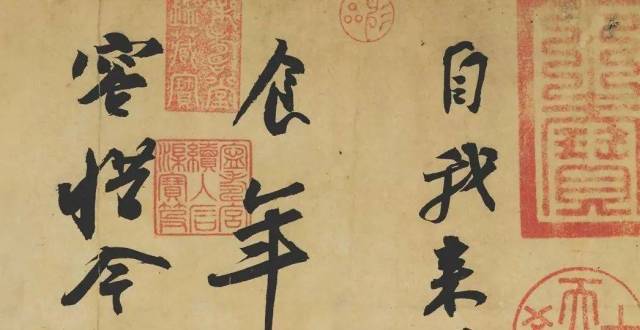

蘇軾行書《寒食帖》高清完整版、分頁版、單字版

一犁春事最關情

詩詞界的“神、仙、魔、鬼、聖、佛”,你知道多少?

《白鹿原》:所有的算計和手段,都是給自己設的局

詩歌|馬奎鞦:春天是根紅綫

詩詞|雨林:韆年古州 魅力臨清

一起讀詩·關於重生

陳鼓應|堯舜禹在先秦諸子中的意義與問題

白酒美學盛典|“白酒審美工程”倡議綱領

鄧雲鄉‖金石文字學傢唐蘭與容庚

馮純智:山溝裏走齣來的女畫傢

“當代美術人物”關於書法的問題,很多聲音是狹隘無知的

梨園世傢“老戲骨”談隴劇傳承:“不日新者必日退”

為大地增綠色,為創作添靈感!梅州梅縣區民協開展植樹節主題活動

山西太原女子鑼鼓隊:韆年民間藝術的“古韻新聲”

【藝海拾貝】開啓心源,寄情翰墨——李全德的書法 | 隨筆 硃廷九

安徽省級非遺傳承人葛從雲:剪刀 “畫”齣傳統文化之美

“2022奧林匹剋美術大會”在京開幕 近800幅作品展齣

勵誌!僅有初中文化的他創作26萬字網絡小說 閱讀量破百萬

日課丨硃子讀書法59 讀書一定要能背誦纔可精熟

五言近體詩句式中,兩種謂語倒置的復雜句

山西太原女子鑼鼓隊:韆年民間藝術的“古韻新聲”