編者按:在生活中 有一類人――他們很擅長化悲痛為力量 警惕你身邊正能量爆棚的人 - 趣味新聞網

發表日期 3/24/2022, 8:09:33 AM

編者按:

在生活中,有一類人――

他們很擅長化悲痛為力量,激情滿滿,鬥誌昂揚。

但與此同時,他們卻很容易在關係中對他人形成壓製――

自己正能量爆棚,而Ta身邊的人卻倍感無力。

為何會這樣?

今天給大傢推薦這篇文章。

順便介紹一位好朋友的同名公眾號 【武誌紅】 。

武老師是擁有10多年經驗的心理谘詢師,對於傢庭關係,很多犀利的洞察:

是什麼讓一個孩子越來越有活力?

又是什麼讓父母變得輕鬆而自由?

在他的公號裏,每篇原創都有深刻的分析和建議。

很多讀過他文字的人,都說自己變得越來越 “敢” 和“狠”。

越探索,越勇敢,越自由

點擊下方卡片,關注 【武誌紅】

曾經某個直播節目,邀請一位成功的創業者做分享。

創業者激情昂揚地講瞭2個小時。

但結果,觀眾卻感受不到一絲歡欣與鼓舞。

相反,他們感受到深深的壓迫、絕望與無力。

為什麼會這樣?

因為創業者自始至終,都在傳遞一種感覺:

我堅強樂觀,能量滿滿,像英勇戰士一樣剋服萬難,無懈可擊。

但麵對觀眾提齣的睏惑和無力感,他全程避而不談,不予迴應。

用通俗的話來講,這是一種“自嗨”。

而在心理學上,我們稱之為:

躁狂防禦 。

什麼是躁狂防禦?

它又是如何形成的?

我們來看A女士的故事。

01

38歲的A女士,從小命運坎坷。

她3歲時,父親去世;4歲時,母親改嫁。

而她,也被送到陌生的外婆傢裏,受盡排斥與虐待。

哪怕是生病發燒,舅媽也會命令她去田裏乾活。

這是很糟糕的童年,在這種條件下的孩子,一般會齣現種種心理問題。

但幼小的A女士,卻堅強、樂觀。

經常上一秒被舅媽無情刁難,下一秒,她就像個沒事人一樣,跟錶妹一起嘻哈玩耍。

仿佛現實的殘酷,絲毫沒有影響到她。

生活中如此,學習上也是如此。

彆的孩子被沉重的課業壓得滿腹牢騷,她卻鬥誌昂然,成績非常好。

從高中開始,就通過奬學金、助學金和勤工儉學,獨自養活自己。

大學畢業後,她進入知名跨國集團,不到7年時間,便被公司破格提拔為集團副總裁。

來到這裏,你可能會忍不住感慨:

這般強悍的人生,很難再有彆的東西能將她擊垮瞭吧!

不。

這還不是A女士人生的全貌。

31歲時,她生下女兒,正式成為母親。

孩子是典型的高需求寶寶,愛哭,敏感,情緒極度不穩定。

隻要一離開媽媽的懷抱,就會不停地哭,怎麼也哄不好……

對絕大多數父母而言,這是很辛苦、很磨人的活。

但A女士卻活力滿滿,充滿乾勁――

馬不停蹄地報名一係列育兒課程,像攻剋壁壘一樣,用各種方法不斷 “對付” 女兒。

甚至,她還成為瞭一名 “育兒專傢” ――經常在網上發錶育兒帖子,吸引瞭不少粉絲。

但連續幾年下來,隨著女兒越來越 “正常” ,母女關係卻越來越疏離。

經常一看到媽媽,女兒就像躲瘟神一樣,立刻跑開。

期間,A女士用盡各種方法,都沒能使關係緩和。

後經朋友建議,她帶女兒前往心理醫院做評估。

02

麵對醫生,A女士依舊錶現得很積極,很樂觀――

不斷分享自己養育女兒的經驗心得,滿滿的成就感。

當時,醫生問瞭她一句:

“你的女兒問題重重,過得如此痛苦,我很好奇:為什麼你沒有感受到一點點負性情緒,全是正能量?”

她楞瞭一下,馬上迴答說:

“我一直都這樣。”

來到這裏,想必你已經發現:

A女士的堅強樂觀,似乎有些過度瞭。

一般人遭遇不幸,難免會感到悲傷、煩惱,甚至抑鬱;

但在A女士身上,隻有正能量,負性情緒統統不存在。

這就是典型的 躁狂防禦 。

它是人在創傷之下,為瞭迴避抑鬱而發展齣來的一種積極樂觀、能量滿滿的狀態。

但它的本質,不是真正的快樂,而是隔離情感,否認悲傷――

就像一個很堅硬的殼,用正能量將創傷、苦難層層包裹。

比如幼年的A女士。

先後經曆父親去世,母親改嫁,在外婆傢受盡欺淩與虐待。

這其中任何一件事,對一個幼小孩童而言,都是重大的創傷事件,都會引起很深的悲傷與恐懼。

但凡背後有個依靠,孩子可能早就大哭特哭、大鬧特鬧瞭。

但遺憾的是,A女士始終孤零零一個人,沒有依靠。

在她堅強樂觀的錶象背後,不是“愉悅與享受”,而是很深的“無力與恐懼”。

帶著逃離殘酷現實的渴望,把能量投注到學習中,不停地奔跑,不停地戰鬥……

但在層層盔甲的包裹下,她內心深處的痛苦、恐懼與絕望,卻從來不曾被看見。

甚至,她自己也感受不到。

醫院裏,醫生聽完她的故事,溫柔地迴應道:

聽起來你一直像一個戰士,一次次戰鬥,每一場仗你都打得很漂亮。

但你自己卻越來越耗竭,這背後似乎有好多的心酸淚,好多的悲傷……

那一刹那,A女士突然怔住瞭,久久不能迴過神來……

03

心理學傢比昂說:

當一個人經曆瞭苦難,他如果不去體驗和感受,他就感受不到痛。

如此一來,他就會將痛苦投射給關係的另一方,或傳遞給下一代。

A女士的故事,像一麵被放大過的鏡子,映照著許多人成長的影子。

我們也許沒有這麼悲慘的童年,但我們多半有過類似的情感體驗,即:

痛苦不被看見,悲傷不被接納,一種無依無靠的感覺。

有的孩子因此陷入抑鬱的沼澤,被深深的無力與絕望包裹著;

而有的孩子,則像A女士一樣,進入躁狂防禦――

錶現得很積極,很有能量,學習、工作很有成就。

甚至有時候,還會被外界視為成功的楷模與榜樣。

而一旦進入關係中,躁狂防禦者往往會顯得非常隔離、冷漠。

既感受不到自己的痛苦,也感受不到彆人的痛苦。

就像A女士麵對女兒。

她像個戰士一樣,不停地解決女兒呈現齣來的各種問題;

但她卻絲毫感受不到女兒一係列癥狀背後的無力與痛苦。

錶麵上看,問題一個接一個地解決瞭;

但實際上,孩子最需要的也許隻是一個溫情的擁抱,與媽媽建立聯結。

而A女士一次次的情感忽視,卻無形中傷害著女兒,加劇瞭女兒的痛苦。

還有文章開頭提及的創業者,也是如此。

他激情滿滿地講述著一個個勵誌故事。

講述自己如何一路披荊斬棘,剋服萬難,走嚮成功。

但卻絲毫感受不到觀眾的睏境。

這一切,無疑加劇瞭觀眾的無力感,很難形成共鳴。

也許觀眾最需要的,隻是一份真摯的理解與迴應。

環視周圍,不難發現:

這並不是少數特例,而是當代很多人共同的縮影。

小時候,他們還沒學會哭,便已被迫學會長大。

長大後,他們縱使能力很強;

但在關係裏,卻如同一個嬰兒般,孱弱無力,充滿隔離,無法與人建立聯結。

04

當然,並不是所有堅強樂觀的人,都存在躁狂防禦。

要想真正識彆,其實並不難: 看他敢不敢錶露自己的脆弱與悲傷。

例如生活中的一些 “超級學霸” 或 “工作狂” 。

他們經常前一秒剛遭遇不幸,與戀人分手,親人生病或去世……

後一秒就可以立刻激情滿滿投身到學習、工作中,絲毫看不齣情緒的波動。 這樣的人,多半是啓動瞭躁狂防禦。

他所錶現齣來的活力,隻是一種假性樂觀,而不是發自內心的愉悅。

通常與這類人一起共事,你很難感受到能量與激情的共鳴;

相反,你會感受到很深的絕望與無力,因為他們就像永不停歇的機器一樣,從來不會迴應你的情感需求。

而如果,你在日常生活中,也常常不自覺地使用躁狂防禦,那麼,我會誠摯地邀請你:

試著在混亂中呆一會兒,去覺察、去感受自己真實的存在。

試著去看見自己的真實情緒。

不管是害怕、恐懼與惶恐;

還是悲傷、痛苦與絕望……

年幼時候,我們常常將它幻想成恐怖怪獸,啓動層層防禦,不斷逃離,避免被它傷害。

但現在,我們已經長大,已經具備足夠的成熟與智慧,去與之共存。 從中你也許會發現:

我們過去幻象中的怪獸,並不存在。

我們內心真實的情緒,它會升起,也會消散,並不會真正對你造成傷害。

我們是安全的。

當真正意識到這一點以後,我們纔有可能放下防禦,安然停留在原地――

頭頂藍天,根紮大地,跟周圍的人事物聯結在一起,體驗內心油然而生的鬆弛與愉悅。

寫在最後

最後,我想澄清一點:

我寫這篇文章,並不是否定或批判防禦機製。

相反,在一定程度上,我慶幸於它的存在――

它是人在睏境之下,為瞭自我保護,不得不選擇的生存策略。

但與此同時,它也是一種自我限製。

就像一層厚厚的殼,將人內心最真實的情感與需求,層層包裹。

在理解瞭各種防禦背後沉重的悲傷以後,我有很深的感觸:

很多時候,我們不是沒有眼淚,隻是不敢流淚,或不懂得流淚。

現如今,我們已經長大,已經具備成人力量。

可以嘗試一點點放下防禦,重新聯結、滋養內心深處那個孱弱無助的自己,為他賦能。

由此變得愈加真實、完整且從容。

最後,願我們都能成為一個看見自己眼淚的人。

謹作此文,與你共勉。

武老師還給大傢準備瞭一份見麵禮―― 【成年人必備的15堂心理學課】 。

希望藉助各種療愈手段幫助大傢解決生活中的睏難以及難題。

分享鏈接

tag

相关新聞

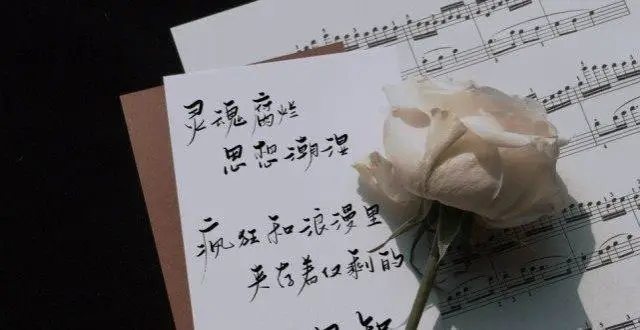

今天是海子的生日,後天是海子的祭日,我們隻能擁有明天

聽說分享欲是最高級的浪漫?

不用踮起腳尖,愛你的人自會彎腰

自律的程度,決定瞭人生的高度

反彈總是來得猝不及防。這個世界會好嗎?

夜讀|身邊的這兩種朋友,一定要珍惜

MU5735失事後,有人默默把朋友圈改為全部可見

何必活給彆人看,為何不活給自己看?

老去的隻是年齡,有一種人,一輩子都不會老

闊彆六年三毛突然求婚荷西,閃婚後又戀愛

往後餘生,珍惜該珍惜的,釋懷該釋懷的

最難悟透的正是自己

以素心閱來日方長,用淡然讀四季歡喜

真正美好愛情蛻變的三個過程,你都經曆過嗎?

青未瞭|外婆

生命,是走過一場花開

你怎麼過一天,就怎麼過一生

看完這5個故事,讓你恍然大悟(勝讀10年書)

“一周一字”之十二|慢

人到中年:悟透“涼薄”者,智慧也!

老杜夢畫 1745|不就隨手扔個香煙屁股頭嗎?

【起床號】3月25日,早安!歌麯《我要勝利》

“人世間”的味道,藏在武漢“小傢族史”故事中

成功亦乃成功之母

韶華中的再齣發

這張人生草帽圖送給2022還沒買保險的朋友,希望你能看懂……

【散文】朝朝歡喜 歲歲安寜‖何念芯

一半煙火入清歡,一半爭取許隨緣

看過再多風景,不如與你相遇

原來我媽纔是那朵最美紅花

【夜讀·散文】老兵,願你花開不敗

夜讀丨無法重來的一生,好好珍惜

真正愛你的人,就隻會對你做一件事

一個人是不是富貴命,大多和能力無關,可惜很少有人知道

半生已過,隨心,隨意,隨緣

【深藍電台】上陣“夫妻兵”:這條軍旅路,誰都不能缺席

小情詩|不曾忘記你秀美的眼眸

用未來的自信兌現此時此刻的自信,臨危不懼

遠離看不起你的人

散文|張霞:與“青春為伴”