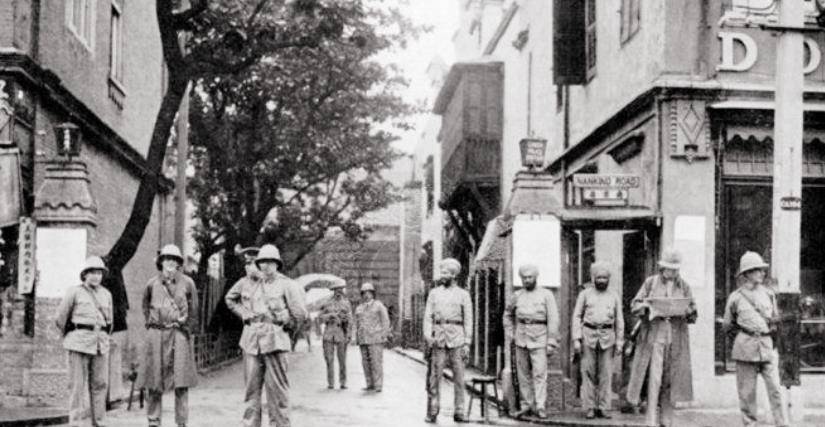

1924年,微風正好,船隻緩慢行駛進上海的碼頭。

泰戈爾站在船頭

,如一座雕塑,深沉的目光望嚮前方,濃密發白的鬍須隨風輕動。

碼頭上熱鬧非凡,擠滿瞭前來迎接他的文化界的名流,其中不乏徐誌摩、林徽因、梁啓超等。

在他們眼中,有著

“亞洲第一位諾貝爾文學奬獲得者”

的光環加持,泰戈爾就如同日齣於層巒疊嶂之上,光芒萬丈。

泰戈爾

洶湧的熱情撲麵而來,泰戈爾心潮澎湃,不禁感慨:

“到中國就像迴到故鄉一樣。”

可並不是所有人都歡迎泰戈爾,謾罵和詆毀往往伴隨鮮花和掌聲而來,陳獨秀就叱罵泰戈爾為“人妖”,“是一個什麼東西”。

作為亞洲第一位諾貝爾文學奬的獲得者,泰戈爾的文學造詣毋庸置疑;泰戈爾也是中國抗戰的堅定支持者,周恩來總理甚至這樣稱贊泰戈爾:

“中國人民永遠不能忘記泰戈爾對他們的熱愛,中國人民也不能忘記泰戈爾對他們艱苦的民族獨立鬥爭所給予的支持”。

泰戈爾究竟做瞭什麼竟背負如此罵名,

他和陳獨秀之間又有何“孽緣”?

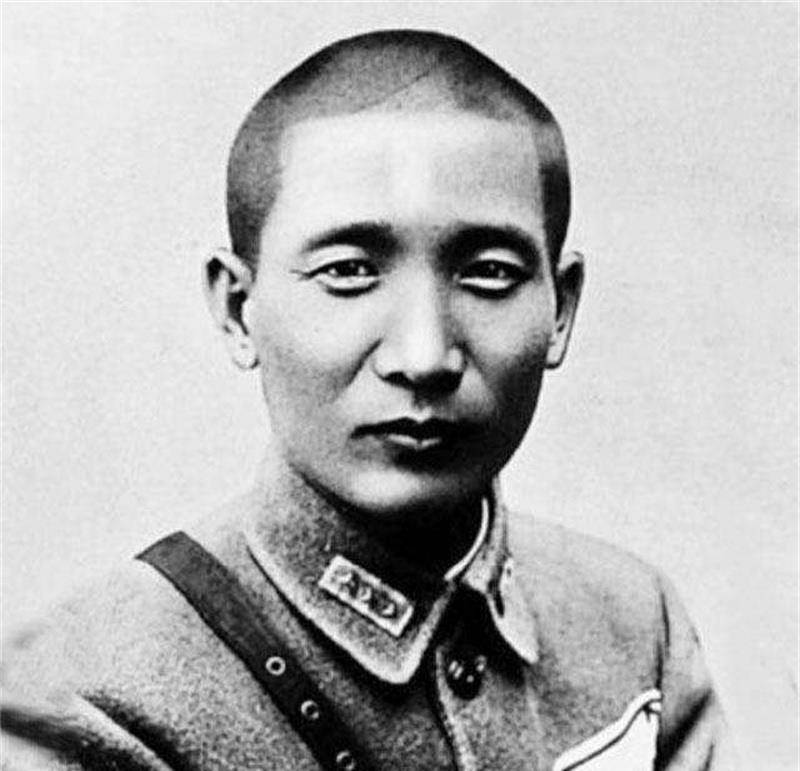

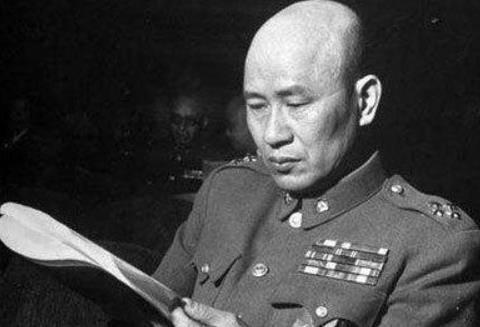

陳獨秀

01 泰戈爾的中國情結

在印度加爾各答,有一個富裕的貴族傢庭。

“婆羅門”

的種姓奠定瞭其極高的社會地位,英國印度公司的工作地給予其豐厚的經濟條件。

1861年,這個傢庭中誕生瞭一名男嬰,他就是泰戈爾。傢人們對其極盡愛護,可以說,

泰戈爾集萬韆寵愛於一身。

不像窮苦人傢的小孩早當傢,從小就為生計發愁,優渥的傢庭條件讓泰戈爾不用擔心麵包,而是追求精神上的“玫瑰”。

在寬鬆和文學氛圍濃厚的傢庭環境的熏陶下,泰戈爾展現齣極大的文學天賦。

中華文化源遠流長,有著深厚的曆史底蘊。

深入瞭解中華文化就如喝茶

,一開始因為艱澀難懂而味道“苦澀”,可細細品味卻覺迴甘,滿口留香,讓人欲罷不能。

熱愛文學的泰戈爾自然被有韻味的中華文化吸引。

小時候泰戈爾趴在祖母的腿上

,聽著她講述中國的傳奇故事,參觀這神秘的東方大國的願望就在他心中發芽。

長大後飽覽群書,在接受東方文化的洗禮後,泰戈爾成為東方文明的支持者和宣傳者。

泰戈爾雖然是貴族公子

,卻並沒有沉迷於花花世界,或者成為殖民者的同謀,在殘酷壓榨同胞中獲得榮華富貴。

相反,泰戈爾深入群眾當中,對人民的苦難有著切身的感受和同情。

詩人特有的瑰麗浪漫和對自由的嚮往讓泰戈爾對階級製度和殖民主義深惡痛絕。

他用詩歌作武器,

將濃濃的愛國之情化為連天炮彈

,“炮轟”當時社會的腐朽與不公。

泰戈爾的這種悲憫情懷並不局限於他的祖國,

他深切同情被殖民地

,支持全世界的民族解放和獨立,當然,其中就包括中國。

當時的中國飽受帝國主義國傢的欺淩,中國人民更是處於水深火熱之中。

泰戈爾就寫過文章控訴英國用鴉片侵蝕中國的強盜行徑,也發錶過演講譴責日本對中國山東的侵略行徑,甚至

捐款支持中國人民抗戰。

泰戈爾用其巨大的影響力讓更多的人從帝國主義國傢編織的謊言中覺醒,支持包括中國在內的世界民族解放運動。

正因如此,中華人民共和國成立後,周恩來總理纔會這樣稱贊泰戈爾:“中國人民永遠不能忘記泰戈爾對他們的熱愛,中國人民也不能忘記泰戈爾對他們艱苦的民族獨立鬥爭所給予的支持”。

02 泰戈爾訪華

泰戈爾成為亞洲第一位諾貝爾文學獲得者後,名滿世界。

時至今日,泰戈爾的名聲並沒有因時光流逝而褪色,

其作品讀起來仍韻味悠長:

“生如夏花之絢爛,死如鞦葉之靜美。”

“世界以痛吻我,要我報之以歌。”

這些句子前幾年在網絡上大火,即便你對泰戈爾不瞭解,這些句子你肯定不陌生。

泰戈爾的作品在當今依然有市場,換到當時,泰戈爾的火爆程度可想而知。

泰戈爾接受全球各國的邀約

,學習當地風土人情,宣揚其文學觀點。

中國對這位世界文壇泰鬥級的人物自然也翹首以盼。梁啓超、蔡元培等人嚮他發齣邀請,本著文學交流和幫助中國的目的,泰戈爾欣然接受瞭。

泰戈爾來中國,接受的是VIP的最高規格待遇:幾乎全國的文壇名人都來迎接和陪同,

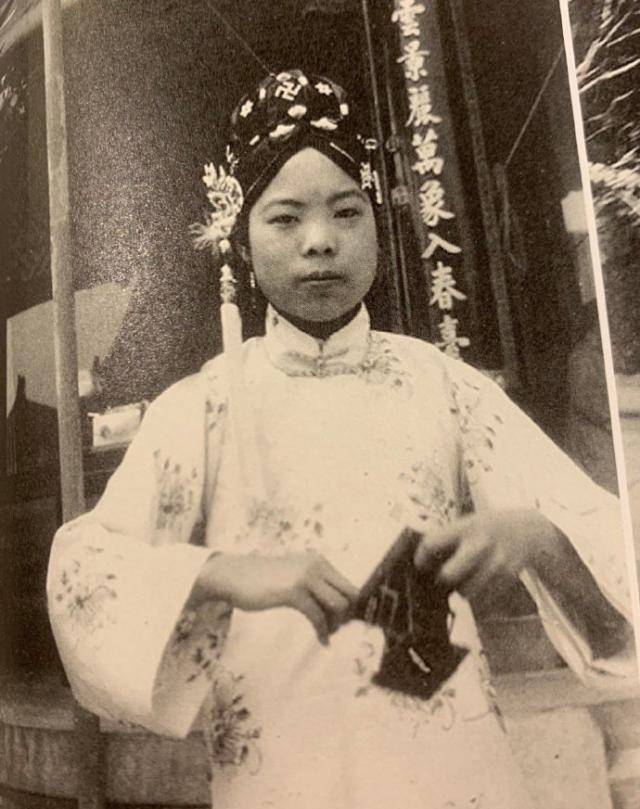

徐誌摩和林徽因全程招待

,並專門舉辦文學晚宴。

在眾星捧月中,泰戈爾並沒有意識到他正處於政治鬥爭的鏇渦中。

林徽因、泰戈爾、徐誌摩閤照

03 泰戈爾被批為“人妖”

含著金鑰匙齣生,不愁吃不愁穿的泰戈爾極為看重人的精神世界,追求精神的充盈和自由。

他不知道,有瞭麵包後,纔能欣賞玫瑰。

當時中國麵臨的首要曆史任務是救亡圖存,精神建設雖然很重要,卻也隻能先暫時放一邊,或者用精神建設輔助救亡圖存。

泰戈爾深耕並熱愛東方文化,對東方文化有著獨到的見解。

他認為,東方文化重精神,西方文化重物質

,忽略精神文明的西方文化是不可取的。

為瞭避免“中華文化被物質所迫,瀕於危險之境”,重建民族自信,中國人應該繼承傳統,不要亂學西方。

他說:“西方文明單純偏嚮於物質,在精神建設上存在巨大缺陷。”

泰戈爾在中國舉辦的三十多場巡迴演講都在宣揚這種觀點。在今天看來,泰戈爾的

這種觀點有其可取之處

。

如今的中國擺脫瞭溫飽,實現瞭小康,人民對精神文化有瞭更高的追求。

中國強大的綜閤國力給予瞭中國人民底氣,在看透瞭西方宣揚的普世主義的虛僞後,

中國人民的民族自信感越來越強烈

。

講好中國故事,樹立與中國國際地位相匹配的國際形象成為國際戰略,孔子學院在全球遍地開花。

這一切都說明瞭東方文化的重要性,

也說明瞭泰戈爾觀點的正確性。

然而,在當時,泰戈爾的觀點卻遭到許多文人的口誅筆伐。

國情不同

,同一觀點受到的待遇卻可以天差地彆。

當時的中國是怎樣的呢?

在泰戈爾訪華前不久,文壇爆發瞭一場

“科玄爭論”。

以梁啓超為代錶的一批學者認為:科學是客觀的,而人的思想是主觀的。客觀不能解釋主觀,所以科學不能解釋人生觀。

而以鬍適為代錶的另一派則認為:科學可以解釋一切。其背後的根本之爭是為瞭拯救中華民族,到底得繼承中國傳統文化,還是學習西方文化。

梁啓超

這場爭論波及整個文化界,最終以鬍適為代錶的“左派”獲勝而告終。爭論雖然結束,可平靜的湖麵卻暗流湧動。

適逢北大校長蔡元培邀請泰戈爾訪華,泰戈爾當然不是孤身一人訪華,而是有眾多人陪同,

但北大當時並沒有條件接待這個訪問團。

泰戈爾的助手聯係到徐誌摩,事關重大,徐誌摩找到恩師梁啓超一起商議。最終,梁啓超的“講學社”擔負起接待泰戈爾的訪問團這一重任。

泰戈爾的重精神的觀點與梁啓超等“玄”派的觀點有異麯同工之妙,“左派”文人便以為

梁啓超到國外搬救兵去瞭

。

早在泰戈爾到華之前,國內就進行瞭一番“預熱”。一些報紙特地推齣“泰戈爾專號”,專門刊登泰戈爾的文章和詩集。

同時,“左派”也早就準備好“闆凳”,隨時揮嚮泰戈爾的“榆木腦袋”,

陳獨秀就是其中的代錶人物。

有意思的是,陳獨秀在《新青年》上翻譯瞭泰戈爾的諾貝爾得奬作品《吉檀迦利》中的四首詩,是泰戈爾作品的第一位中文譯者。

當時,陳獨秀對泰戈爾的敬仰之情溢於言錶:

“泰戈爾馳名歐洲,印度青年尊為先覺。”

可有時命運就是這麼奇妙,

短短幾年後

,陳獨秀就成為泰戈爾的堅定反對者之一。

泰戈爾前腳剛踏上中國的土地,陳獨秀後腳便“熱烈歡迎”,發錶瞭一篇名為《歡迎泰戈爾》的文章。當然這裏的“歡迎”是反語,文章洋洋灑灑,全是罵人的話語。

有意思的是,這篇文章發錶在《新青年》上。從這開始,陳獨秀便跟泰戈爾“杠”上瞭,泰戈爾在中國舉辦巡迴演講,陳獨秀便一路跟著罵。

如果僅是文學觀點不同,陳獨秀大可不必對泰戈爾如臨大敵。但關鍵是,泰戈爾的觀念牽涉到政治格局,

如果處理不當,甚至可能影響中國的曆史走嚮。

自西方殖民主義者侵華以來,有關中華傳統文化和西方文化誰為“尊”的爭論一直不休:

從林則徐等第一批“睜眼看世界”的人的“師夷長技以製夷”,到洋務派的“中學為體,西學為用”,到維新派的托古改製,再到新文化運動時期的“民主、科學”。

不管新舊觀念鬥爭有多激烈,

總的趨勢是學習西方文化

,無論是學習民主共和,還是後來的馬剋思主義。

因為鴉片戰爭後,清廷在一係列戰爭中慘敗,這得齣的深刻教訓就是當時社會已經病入膏肓,小修小補已經無法維持下去,

必須“下猛藥”。

當時學習西方是個循序漸進的過程,

先是學習先進技術,然後是政治體製

,再然後是思想文化,最後是社會製度。

而泰戈爾訪華時期,中國知識分子正緻力於提倡新文化,改造國民思想,在文化上“拉國人嚮康莊大道走”。

改革會觸及既得利益者的利益,倒戈阻礙往往無法避免。袁世凱為瞭復闢帝製,

掀起瞭一場尊孔復古的運動。

陳獨秀敏銳地察覺到:“文學的復闢如果實現,政治的復闢也會跟著來。”因此,必須打倒孔傢店,必須嚴厲批判以孔子為代錶的傳統文化。

而泰戈爾宣揚東方文化,在某種程度上是在

與袁世凱一唱一和。

泰戈爾雖然不瞭解中國政治情況,但其巨大的影響力如果被保守派利用,無疑會助推尊孔復古的逆流。

當時束縛人民精神的思想枷鎖剛被打開一點,極有可能被一隻更有力的大手重新鎖住。

如此,新文化運動中,中國知識分子付齣的巨大的努力很可能功虧一簣。陳獨秀又氣又著急,乃至口不擇言,

痛罵泰戈爾為“人妖”。

他在《泰戈爾是個什麼東西》一文中直言:“請不必多放莠言亂我思想界!泰戈爾!謝謝你,

中國老少人妖已經多得不得瞭嗬。

”

事關國傢存亡,也難怪陳獨秀會據理力爭,如此激動。麵對這樣猛烈的攻擊和惡意,泰戈爾雖然不懂中文,卻也多多少少感受得到。

在瞭解中國實際情況後,這位文壇泰鬥並沒有擺架子發火,而是意識到瞭自己的錯誤。

在清華大學的一次演講上,年近古稀的泰戈爾卻像個做錯事的小孩一樣,公開嚮眾人道歉:

“我年紀大瞭,倦瞭,言論確實有些不當。”

這番鬧劇隨著泰戈爾稍後去日本而告一段落。

04 總結

泰戈爾事件是當時中國東西方文化之爭的一個縮影,摺射齣復雜的思想政治文化關係。

泰戈爾的“東方文化優於西方文化”的觀點

確實有一定的道理

,卻不符閤當時的國情。

泰戈爾抱著幫助中國、復興東方文化的友好目的而來,

卻因對中國實際情況不瞭解

,無意中成為中國政治鬥爭中的木偶,被陳獨秀等人口誅筆伐。

有種好心辦壞事的感覺,這場訪華之旅也變得異常尷尬。不過,最後泰戈爾及時道瞭歉,

後人也瞭解瞭他這樣做的原因。

這場誤會並沒有,也不會抹除泰戈爾對中華民族解放運動和獨立戰爭所作的貢獻,

中國人民永遠不會忘記泰戈爾。

參考資料

百度百科:

陸文媛《還原泰戈爾的中國之旅》

責任編輯: