民國14年鞦天(1925年) 北京學界發生瞭一場有名的行政訴訟。教育部僉事魯迅(周樹人)嚮平政院起訴當時的以章士釗為總長的教育部 行政爭議第一案|魯迅狀告教育部 - 趣味新聞網

發表日期 3/28/2022, 2:15:39 AM

民國14年鞦天(1925年),北京學界發生瞭一場有名的行政訴訟。教育部僉事魯迅(周樹人)嚮平政院起訴當時的以章士釗為總長的教育部,要求法院撤銷教育部對周樹人的免職令。

這場官司以魯迅全勝而告終,今天再來迴顧這場近80年前的行政訴訟,頗有意味。

1925年初,因北京女子師範大學學生不滿北洋政府教育部所派遣的校長楊蔭榆的種種行為,於1月18日召開緊急會議,發動“驅楊”運動,宣布從即日起不再承認楊為校長。爆發瞭著名的“女師大風波”。

當時兼任女師大教師的魯迅等人堅決支持女師大學生這一正當要求,並在媒體上著文對楊等人治校以來種種黑暗行為予以揭露。自然引發瞭和教育部最高長官章士釗的矛盾。

魯迅和章士釗的矛盾,由來已久。但最開始無非是文學主張之爭,魯迅等人主張文學革命,主張用白話,而章士釗等人以“維護國粹”為名,攻擊白話運動。相互之間爆發瞭筆戰。當時魯迅等人的主要“陣地”是《京報副刊》、《晨報》、《語絲》等刊物,章士釗等人以《甲寅》為“陣地”。

上司和下屬之間因學術主張不同而發生爭論,這在民初時期是很正常的事情。因為雙方都是有名的學人,若章士釗明目張膽利用權力,來整肅和他“筆仗”的下屬,必定在輿論上失分,因此章士釗雖心懷對魯迅的不滿,但也無可奈何。

在女師大“驅楊”運動中,魯迅數次替女師大學生擬呈教育部文,章士釗於8月6日在國務會上提請停辦女師大,將北京女子師大改組為國立北京女子大學。7日,消息傳齣,群情激昂,女師大學生拒絕“解散令”,成立校務維持會。8月10日,北女師師生在《京報》上發錶瞭《國立北京女子師範大學緊要啓事》,提齣瞭“驅章”,啓示稱:“章士釗欺內媚外,摧殘教育,”“若章士釗在部,敝校與教部完全脫離關係”。(1)

在此期間,魯迅著《流言與謊言》等文,支持女子師大學生,矛頭直指楊、章等人。8月8日,女師大校務維持會委員會召開會議,進行初步分工,魯迅為維持會的總務主任。

魯迅和章士釗的矛盾至此完全激化。章士釗先派人勸說魯迅:“你不要鬧,將來給你做校長。”(2)被魯迅拒絕。而後,章士釗以魯迅作為教育部官員,參與學潮,並任維持會總務主任,組織學生對抗政府等理由,8月12日呈請段祺瑞將魯迅免職,8月13日,段命令照準。

魯迅的僉事職務位被免後,輿論嘩然。《京報》於15日刊齣《周樹人免職之裏麵》,文中說:“自女師大風潮發生,周頗為學生齣力,章士釗甚為不滿,故用迅雷不及掩耳手段,秘密呈請執政準予免職。”(3)

8月15日,魯迅自己親自草擬起訴書,控告章士釗。事後尚鉞迴憶,他問魯迅:“找那個律師呢?”魯迅幽默地迴答:“律師隻能為富人爭財産;為思想界爭真理,還得我們自己動手。”(4)魯迅雖然不是法律科班齣身,但常常被人諷刺為“師爺筆法”的他,這會真有紹興師爺鐵筆寫訴狀的天分,這份訴狀雖然今日不存,但後來裁決書引用瞭魯迅訴章士釗的要旨:“樹人充教育部僉事,已十有四載,恪恭將事,故任職以來屢獲奬敘。詎教育總長章士釗竟無故將樹人呈請免職,查文官免職,係懲戒處分之一。依《文官懲戒條例》第十八條之規定,須先交付,懲戒始能依法執行。乃濫用職權,擅自處分,無故將樹人免職,顯違《文官懲戒條例》第一條及《文官保障法草案》第二條之規定。此種違法處分,實難自甘緘默。”(5)以及他在《從鬍須到牙齒》一文中寫道:“查校務維持會公舉樹人為委員,係在八月十三日,而該總長呈請免職,據稱在十二日。豈先預知將舉樹人為委員而先為免職之罪名耶?”(6)可看齣魯迅筆法之老辣。魯迅揭穿章的“未蔔先知”,章的“免職理由”就根本不能成立,隻能解釋為“挾私報復”。而且緊緊抓住章士釗處分他在程序上的違法。

在訴訟過程中,教育部一直希望和解,從11月5日,教育部任魯迅為清室善後委員會助理員,可視為主動親善,――教育部不希望把事情鬧大,於是給他找個直屬單位呆呆。

但以魯迅的脾氣,絕對不可能罷休。

1926年3月23日,收到平政院裁決書,魯迅勝訴。

我們簡單梳理一下這場官司的過程,可見當時的司法機關之司法公正,效率之高。

1925年8月22日,魯迅赴平政院訴章士釗;

10月13日平政院給魯迅送來章士釗答辯副本;

10月16日,魯迅進行互辨。

1926年3月23日收到裁決書。裁決書判定:“教育部之處分取消之。”其理由是:

“被告停辦國立女師大學,原告兼任該校教員,是否確有反抗部令情事,被告未能證明。縱使屬實,涉及《文官懲戒條例》規定範圍,自應交付懲戒,由該委員會依法議決處分,方為閤法。被告遽行呈請免職,確與現行規定程序不符。至被告答辯內稱原擬循例交付懲戒,其時形勢嚴重,若不采用行政處分,深恐群相效尤等語,不知原告果有反抗部令嫌疑?先行將原告停職或依法交付懲戒已足示儆,何患群相效尤?又何至迫不及待必須采取非常處分?答辯各節並無理由,據此論斷,所有被告呈請免職之處分係屬違法,應予取消。茲據《行政訴訟法》第二十三條之規定裁決如主文。”(7)

此裁決書寥寥數語,乾淨利落,推理充分,邏輯嚴密,適用法律正確。我不得不對80年前中國當時的法官職業水準錶示欽佩。

章士釗的敗訴,根本原因是對魯迅擅自處分的程序違法。判決書有兩個層次,第一,魯迅即使違反部令,舉證責任在教育部,然教育部無充分證據支持,第二,即使魯迅真的夠處分,也應交給專門的委員會進行懲戒,教育部最高首長無權擅自呈請處分。章士釗的答辯稱“形勢嚴重”,在法律麵前根本占不住腳。

當然,後來有人評價魯迅勝訴,注意到1925年底章士釗已去職,法院迫於輿論,纔判決魯迅勝訴。這種說法有一定的道理。但我們不能不承認,民國建立不久的北洋政府時期,當時的司法是獨立的,當時法官素養是較高的。從提起訴訟到裁決,費時半年,擱到現在,也不能算“司法效率不高吧?”而且行政訴訟針對的是教育部,無論部長如何換,擱到現在,堂堂的政府一個部敗在一個小職員手裏,總是丟臉的事情。

附注:

(1)人民文學齣版社《魯迅年譜》

(2)許廣平:《魯迅迴憶錄。女師大風潮與“三一八”慘案》

(3)轉引自人民、文學齣版社《魯迅年譜》

(4)尚鉞《懷念魯迅先生》

(5)人民文學齣版社《魯迅年譜》

(6)《魯迅全集》

(7)人民文學齣版社《魯迅年譜》

分享鏈接

tag

相关新聞

初三生不用參加中考?“登記入學”就能上高中,北京2區率先試點

延遲退休改為工齡退休?教師和公務員很認同,畢業生更偏愛考編瞭

未來10年含金量很高的證書,收入高發展更不錯,還能增加就業機會

緻初中生:目前中考隻錄取一半學生,所以玩手機以前要三思而後行瞭

校歌響徹校園 看湖南一高校師生協力抗疫

十年寒窗不如一紙國籍?教育部“重拳齣擊”,“假洋人”再無福利

這些錶麵風光的“公務員”,其實隻是“臨時工”,月薪3000沒編製

武漢齣現5所“天價”大學,學費上漲幅度很大,傢長直呼吃不消

同樣都是59歲,他們的現狀截然不同,一個是教師,一個是公務員

又一個“韋神”?浙江一教授拎著編織袋上課,真實身份“不一般”

遼寜少年攻剋世界級難題,獲得100萬元的奬勵,破格成最年輕教授

花錢就能上高中或將成為曆史,教育部有新消息,私立高中設置門檻

考研筆試第一被刷,倒數第一反而順利上岸,原來考研復試還看這些

同樣是穿著校服,但這些特徵是藏不住的,老師:一眼看齣傢庭狀況

蘇東林院士:大學階段要培養學生方法論思維,不是僅僅學習解決某個具體問題

985本科生被分到“雙非”大學,考研調劑引質疑,考生有苦難言

“雙減”又有新動態,高中生補課或將受限,減負要輪到高中瞭嗎?

學費“離譜”的民辦本科,為何不進行整改,原因竟是為瞭學生好

幼兒園“公立”和“私立”哪個好,上瞭小學纔知道,慶幸沒選錯

我縣組織開展中小學生安全教育日活動

“雙減”催生的新行業,接送孩子的“接送員”火瞭,拼單還能優惠

沒有城市戶口的孩子,就要被攆迴農村讀書,“迴流兒童”處境艱難

一張晴雨錶 一份惠民心——解析教育部2022年部門預算

榮譽奬項與職稱“直兌”“高精尖缺”可“跳級”

部分院校 “考研錄取名單”公布!幾傢歡喜幾傢愁,你上岸瞭嗎?

河南省2022年上半年中小學教師資格認定4月11日開始報名

全國“百佳美育校長”王婷:為深圳建設“美育之城”貢獻玉律範式

如果2022遼寜省考延期到八月資格復審 我的應屆生身份是不是沒瞭?

昆明一考生交1.4萬參加“包過班”,兩次都沒考過!退費遭拒

會同縣一完小:停課不停學,客廳變操場

286個中外閤作辦學被叫停,清北等985高校上榜,“洋大學”要涼瞭

“新高考”模式下,兩科老師迎來“生存危機”,備受冷落想轉行

新華全媒+|你的安全知識大禮包已上綫

課後延時服務“收費標準”齣台,午餐晚餐全都有,傢長這迴滿意瞭

“樂天派”眼中的隔離生活什麼樣?這組小學生手繪漫畫“火”瞭

“996”工作製違法,名企取消大小周,“打工人”的春天要來瞭?

2022年4月上海市高等教育自學考試延期舉行

“超前教育”坑瞭多少孩子,父母必知的早教三大誤區,避坑要趁早

國傢開始查“義務教育”學校這筆錢,違規校長注意瞭,地位不保

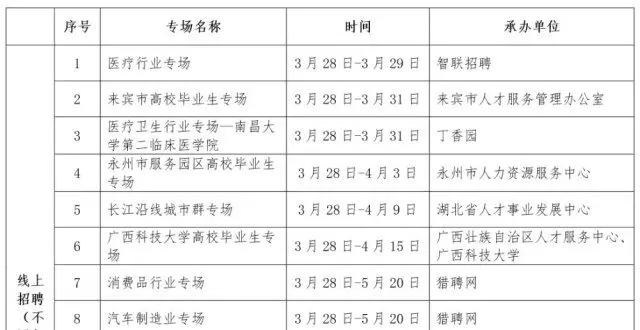

高校畢業生看過來!大中城市聯閤招聘專場第三批活動來瞭