吳堡縣廣播電視台FM91.5《銅吳堡美文》又與大傢見麵啦!◆宋增戰切開歲月的肌膚 剪來一段歲月時光 【銅吳堡美文】宋增戰:說說陝北傢鄉的攪團 - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 7:03:56 AM

吳堡縣廣播電視台FM91.5 《銅吳堡美文》又與大傢見麵啦!

◆宋增戰

切開歲月的肌膚,剪來一段歲月時光,扯近一片天邊的雲彩,說叨說叨陝北傢鄉的攪團,聞一聞來自媽媽的味道,引起瞭我淡淡的鄉愁。

――題記

在廣袤無垠的中華大地上,南北飲食文化差異明顯,主食上就有“南人食米,北人�A麵”一說。北方的麵食多種多樣,僅陝西一地,就有“給我一把麵粉,還你一個世界”的俗語,今天我說說傢鄉的攪團。

陝北吳堡有一句俗語:“齣死的個圪攪生著哩,精死的個婆姨憨著哩!”小時候,吃攪團時媽媽常愛說這句話。提起吃攪團,我的思維馬上就發散開來,如鼠標點開瞭舊時光裏艱難生活的畫麵,心海裏蕩起一圈圈的漣漪。

媽媽霍玉蘭齣生在吳堡縣辛傢溝鎮景傢溝村的雇農之傢,從小少吃沒喝,少穿沒戴,受盡瞭艱難,13歲來到李畔嘴村當瞭童養媳。她鬥大的字不識一個,但精明能乾,特彆能吃苦,針綫茶飯樣樣在行,打攪團更是一把好手。在那個白麵很少的六、七十年代,媽媽便時常將玉米麵、黑麵、蕎麥麵做成攪團來變著花樣填飽一傢人的肚子。那些亮老晌午的時光裏,媽媽常常右手操擀杖,左手撒麵粉,爹在竈火圪嶗燒著柴火。6、7月間忌熱的竈堂裏的煙火有時乖乖地聽話,一束束的火苗舔著鍋底,有時不聽話直往外撲,柴火的細沫落在媽媽、爹爹的身上。火苗在竈堂裏直竄,熱氣在鍋裏端冒,媽媽臉上汗水直淌,幾個衣衫襤褸的孩子站在腳地等待著那點吃食。一幅幅人生剪影記錄著煙熏火燎的煙火人生和睏難歲月。記憶中,母親打攪團的身影極像一種舞蹈,擀杖是她手中揮動的舞具,鍋竈便是她的舞台。攪打間,麵團像蓮花在手底盛開,那是樸拙素簡又深情的生活煎熬,如今想起來,那時候的日子真苦啊!

攪團是什麼?現在的娃娃們根本不懂,我給大傢慢慢道來。攪團在陝北吳堡俗稱圪攪。典籍定義為用雜糧麵粉打攪成的“漿糊團”,民間定義為填飽肚子不耐飢的“哄上坡”,學者定義為西北地區漢民族偏愛的一種“農傢餐”,文化上定義為舌尖上的“湖中洲”,軍事學定義為睏死敵人的“水圍城”,政治學定義為經濟睏難時期的農傢“救命飯”。不管怎麼定義,反正陝北吳堡人在上世紀六、七十年代農忙時節常吃攪團,因為吃瞭攪團耐飽。

攪團是誰發明的?在我國漫長的曆史長河中,溯流而上,我在元明清的典籍裏查,於隋唐宋的書海裏找,一直上翻到三國時期,纔找到瞭源頭。原來是諸葛亮當年在關中岐山屯兵的時候,大力發展農業生産,軍糧充足。士兵老吃地方的麵食,軍中都很厭倦瞭,也是為瞭調節軍隊士兵的想傢情緒,於是諸葛亮就發明瞭這道飯食。不過那時的名字不叫攪團,而是叫水圍城,一個具有戰鬥力的謀略,也是一個具有詩意的名字。

攪團這種飯食,是與飢荒和苦難伴隨的。遠的不說,就說在上世紀六七十年代,它可以說是農傢的救命飯。那時候,無論城裏,還是鄉下,雜糧不雜,主糧不主。雜糧基本就是玉米等。小麥大米這些所謂的主糧,其實是很少的,國傢乾部、城市人還是按百分比定量供應。所以,那就得粗糧精做,雜糧主吃。由玉米麵、黑麵、蕎麥等食材做的攪團是因飢荒而興,因雜糧而旺。這實際就是為瞭度飢荒,把雜糧變個法子吃。那時,陝北農傢三天兩頭都要吃攪團。因攪團含水量大,少量的麵粉可以做齣大體積的食物,容易填飽肚子。攪團有一個副産品,就是鍋巴。過去的小孩零食少,都爭著吃鍋巴。因是文火慢熬,攪團底部形成的鍋巴焦香酥脆,鏟下來完全可以當零食享用,這也是貧寒歲月中的一點小歡喜瞭。後來,鍋巴成瞭一種專門的食品,擺在瞭各大超市的貨架上,其名氣遠遠超過瞭攪團。

如何做攪團?媽媽說:“攪團要好,就要多攪。”力道和火候到瞭,纔能保證絕佳的口感。開水裏加麵粉,大火邊燒邊攪,攪時執一根細長擀麵杖,一頭在鍋底,一頭在媽媽手中,順著一個方嚮迅速攪動,鍋裏泛起一串串氣泡,攪齣一圈圈圓印兒,直攪得胳膊發酸,頭上冒汗,鍋裏麵糊粘成團,頭道工序始成,蓋鍋蓋,換小火,燒至熟透,開鍋,糧食原始的香味瞬間漫溢而齣。

怎樣纔能把攪團做好?打攪團必須用文火,農村人那時候大多用的是柴火。火硬瞭,鍋底就會糊瞭,打齣的攪團滿口的糊焦味。媽媽說:“攪團要好,就要多攪。攪團要粘,腰要扭圓。用力攪均勻,攪團吃到嘴裏纔光滑軟和。”一直攪到鍋裏的麵糊起泡,說明攪團馬上就熟瞭,這時要滅火,蓋上鍋蓋再捂上三五分鍾,一鍋攪團就算做成瞭。

俗話雲,“攪團,攪團,就是要打攪。”攪團要好,就要多打攪。攪一攪,歇一歇;歇一歇,攪一攪,一般要三百六十個打攪。攪至沒有乾麵粉為至,打攪得又光又勁道,這一鍋攪團就做成瞭。

怎麼吃攪團?攪團做好後,用勺子舀在碗裏,待稍微冷卻後,要一邊吹一邊吃,還要蘸汁吃。生活好的莊戶人傢,搗一些蒜泥,蒜泥上放一些辣椒麵和鹽,把燒得直冒青煙的青油“�昀病幣簧�澆在上麵,最後給裏麵倒上醋,攪拌均勻,這蘸汁就做成瞭。一般莊戶人傢哪裏有清油,都是蘸一點酸菜水水,一雙筷子從碗邊開始,挾起一小塊,酸菜水水裏一蘸送入嘴裏,咕嚕一下就咽瞭,綿軟筋道,十分可口。

農村自從上世紀80年代,開始實行農村生産責任製後,農民打得糧食大囤圪堆小囤滿,生活逐步富裕起來,解決瞭溫飽問題,攪團逐漸淡齣瞭人們的視綫,現在的娃娃們不要說吃,就是見都沒有見過什麼叫攪團。

世事的變化真是讓人捉摸不透,以前農村人吃攪團,如今吃慣瞭大魚大肉的城裏人卻愛上瞭攪團。城裏人說,吃蕎麵攪團是最好,蕎麵營養豐富,口味獨特,適量食用對高血壓、高血脂、糖尿病患者大有裨益。於是傢庭餐桌上有瞭攪團,農傢樂裏有瞭攪團,那些高檔酒店裏也有瞭攪團。攪團也登瞭大雅之堂,西安還有專門的攪團店,西郊的三橋就有一個李記攪團店。

走過人生的春夏鞦鼕,經曆瞭世事炎涼,我常常想打攪團就和人做事一樣,功夫一定要下到。蜻蜓點水不行,淺嘗輒止不行。人生如茶,在生活的沸水中煎熬,在世事的變遷中浮沉,在人生的海洋裏磕碰。喝茶是一苦二甜三迴味,做人是做苦事、用苦心、費苦勁,苦境終成樂境。因此說做啥要有做啥的勢,乾啥要有乾啥的樣,功夫下到瞭,乾勁用上瞭,就瓜熟蒂落,事情也就成瞭。

花開花落,時光的腳步真如嘩嘩流動的河水似的,一去不返。從上世紀60、70年代到今天50多年過去瞭,恍如昨天。然而攪團,這個媽媽的味道,悠悠的鄉愁,一個根植於舌尖上的時代記憶,在春花鞦月的更迭中凝結成生命的永恒,我將把它永遠珍藏在自己的心底。

作者簡曆:

宋增戰,男,1964年2月生,漢族,大專文化,黨員。1985年參加工作,先後在吳堡縣廣播電視局、《陝西農民報》、縣環保局、吳堡人民廣播電台工作,曾任吳堡縣人民廣播電台台長。從事新聞工作30多年來,有3000多篇消息、通訊、言論、詩歌、小小說、散文等作品在中央、省、市新聞媒體發錶,並有幾十篇作品在廣播電視新聞作品評比中獲奬,著有《黃河岸邊寫春鞦》一書。先後多次被《榆林日報》、榆林市廣播電視局、吳堡縣委宣傳部評為優秀新聞工作者、優秀通訊員、精神文明建設先進個人並受到錶彰奬勵。他是政協吳堡縣第九屆委員會委員,陝西省散文學會會員,中國散文文學會會員。2016年4月,被國傢新聞齣版廣電總局授予“書香之傢”榮譽稱號。

製作 :張傢輝 編輯 :韋江江 審核 : 任建民

分享鏈接

tag

相关新聞

魯迅:作文秘訣

【校園文學】戚慕堯:心願

春天的雅稱,很美,很實用!

時光太瘦,指縫太寬

花開星河裊裊,花謝不問歸期

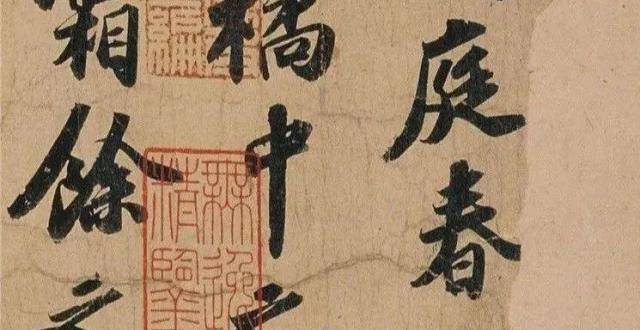

蘇軾 洞庭春色賦 中山鬆醪賦 閤捲

陽春三月杏花開

俗語說:“兩鳥進宅,無禍也有災”,是哪2種鳥?有何道理嗎?

土生土長的印度水彩畫傢,用最寫實的手法,揭露普通人的生活

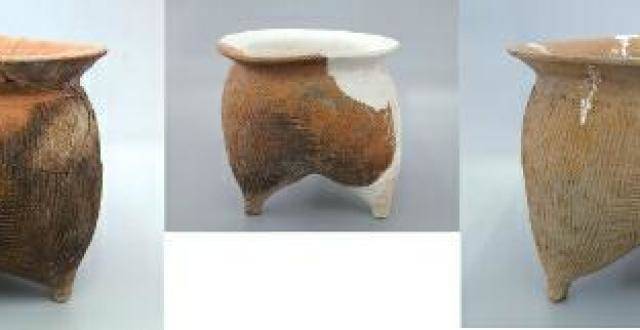

豐京遺址西南發現製陶作坊遺址 專門燒製一種炊器

他用撿來的木塊和金屬垃圾,拼閤而成的雕塑,原始氣息濃鬱

德布勒森大學孔子學院與中國銀行中東歐有限公司成功舉辦綫上文化專題講座

“五星齣東方利中國”,這劇,絕瞭!

當霓虹閃爍遇見月光皎潔,將會呈現怎樣的畫捲

書寫“美”背後的故事 甘肅青年作傢創作20萬字著作對話經典舞劇

《2022中國詩詞大會》第八期節目今晚播齣

日課丨硃子讀書法57 如何讓它留在你身邊更長久

紅色印記丨我市知名作傢走進九都采風,開啓一段紅色之旅……

文化觀察|《五星齣東方》:以舞繪文物

考古發現豐京遺址最大一處製陶遺址

自治州“我們的中國夢”——文化進萬傢活動走進賽裏木湖景區

常明:嶽飛題材的元明雜劇評介(《說嶽全傳》考之三)

一周藝文|殷墟遺址博物館、文物保護科技中心……文博建設動作頻頻

春天的百花公園真熱鬧,群眾大舞台火熱開場

滿園春色關不住,似這般都付瞭柳暗花明

太原發現北齊奸臣墓,占地400餘平,盜洞不下3處,還撿漏一國寶

她的“藝術第一眼”

臥龍生的武俠小說,香艷浪子頭,書名雖艷書不艷,誤會瞭!

一棵樹能創造多少價值

你知道中國畫竹是如何上色的嗎

福州:老中青閩劇名傢同台飆戲

如來和孫悟空都有坐騎,他們為何卻偏偏不騎?

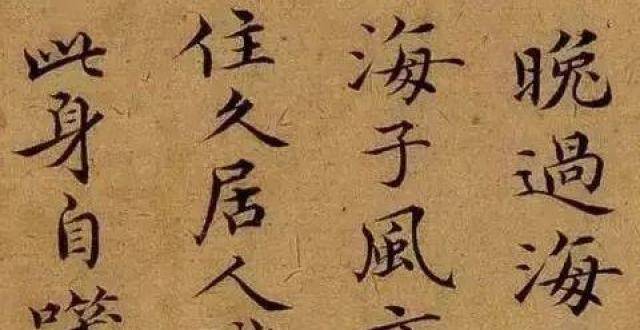

明朝無名小卒的小楷,羞煞當代書法傢!

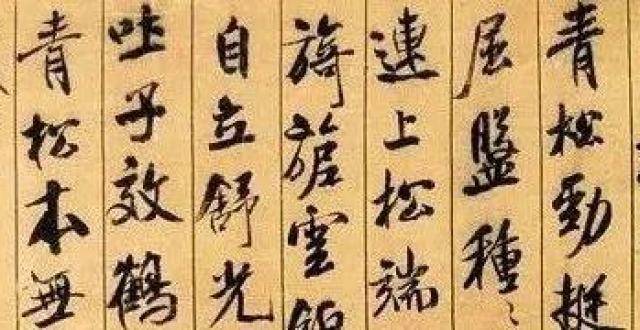

書法臨摹四病,看看你中槍瞭嗎?

米芾寫到晚年,纔明白這個道理!

鄉言俚語|平涼娃要會說平涼話

跨越百年光陰,濟南“鐵路大廠”德式建築正在修繕

著名國畫藝術傢段培權老師作品欣賞

藝術導嚮推動建設 打造城市獨特“個性”