前言王力在《漢語詩律學》中 提到過多種221結構的句式。所謂的目的語倒置 五言簡單句中,目的語倒置的幾種221結構句式 - 趣味新聞網

發表日期 3/6/2022, 8:28:16 AM

前言

王力在《漢語詩律學》中,提到過多種221結構的句式。

所謂的目的語倒置,類似賓語前置。這種221結構,他總結瞭以下幾種。相似的,也有212結構的這種目的語倒置句式。

一、中間2字為主語

前麵2個字是目的語,中間2字是主語,後麵1字是謂語。

1、nN-nN-V

柳色-春山-映,梨花-夕鳥-藏。

前幾篇介紹過,小寫為次要,大寫為主要,柳色,柳樹的顔色,柳是修飾語n,色是中心語N,春是修飾語n,山是中心語N。

目的語是柳色,也是賓語。春山是主語,映是謂語。所以是目的語(賓語)前置。正常語序是:春山-映-柳色。

這兩句詩齣自王維《春日上方即事》:

好讀高僧傳,時看闢榖方。

鳩形將刻仗,龜殼用支床。

柳色-青山-映,梨花-夕鳥-藏。

北窗桃李下,閑坐但焚香。

2、fN-nN-V

這個句式區彆不大,第一個字改成瞭形容詞:用f錶示。例如

慈竹-春陰-覆,香爐-曉勢-分

也是目的語(賓語)前置。正常的語序是春陰-覆-慈竹,曉勢-分-香爐

杜甫 (唐)《假山》:

一匱功盈尺,三峰意齣群。

望中疑在野,幽處欲生雲。

慈竹-春陰-覆,香爐-曉勢-分。

惟南將獻壽,佳氣日氛氳。

3、bN-qN-V

這種和上麵兩種其實也區彆不太大。無非是修飾語有些變化,第一字為專名,用b錶示。第三字為數目字,用q錶示。

例如:楚塞-三湘-接,荊門-九派-通。正常語序為:三湘-接-楚塞,九派-通-荊門。

齣自王維 (唐)《漢江臨泛》:

楚塞-三湘-接,荊門-九派-通。

江流天地外,山色有無中。

郡邑浮前浦,波瀾動遠空。

襄陽好風日,留醉與山翁。

4、fN-BX-V

其實還是名詞+名詞+動詞,隻是第一個是形容詞+名詞的詞組,第二個是雙音專名。

例如:彩雲--蕭史--駐,文字--魯恭--留。正常語序是:蕭史--駐-彩雲-,魯恭--留-文字。

杜甫 (唐)《玉台觀》:

浩劫因王造,平台訪古遊。

彩雲--蕭史--駐,文字--魯恭--留。

宮闕通群帝,乾坤到十洲。

人傳有笙鶴,時過此山頭。

以上四種的結構其實一樣,都是:名詞+名詞+動詞,賓語(目的語)+主語+謂語。隻不過,名詞有偏正、有專名等。 也有平行名詞如:NN,就不舉例瞭。

二、中間2字為關係語

和上麵中間2字為主語不同,這裏的中間2字是關係語。

例如,BX-cN-V。方朔-金門-侍,班姬-玉輦-迎。齣自王維的《早朝》

柳暗百花明,春深五鳳城。

城烏睥睨曉,宮井轆轤聲。

方朔--金門--侍,班姬--玉輦--迎。

仍聞遣方士,東海訪蓬瀛。

正常語序是,金門--侍-方朔,玉輦--迎-班姬。金馬門下侍立著東方朔,(漢成帝用)玉輦迎接班婕妤。

這兩句詩,錶示臣子受到皇帝的重視,顯示齣大臣的尊貴。

《漢書・東方朔傳》:“使(東方朔)待詔金馬門,稍得親近”。

《漢書・外戚傳下・孝成班����》:

“ 成帝 遊於後庭,嘗欲與����同輦載,����辭曰:‘觀古圖畫,賢聖之君皆有名臣在側,三代末主乃有嬖女,今欲同輦,得無近似之乎?’上善其言而止。

漢成帝寵幸班婕妤的時候,曾經邀請她與自己“同輦”,被班婕妤拒絕。

三、中間1字為主語

這種就不是221結構瞭,而是212結構。

例如:神魚-人-不見,福地-語-真傳。用字母錶示為:fN-N-dV。

正常語序為:人-不見-神魚,語-真傳-福地。齣自杜甫《秦州雜詩二十首》之一:

萬古仇池穴,潛通小有天。

神魚-人-不見,福地-語-真傳。

近接西南境,長懷十九泉。

何時一茅屋,送老白雲邊。

結束語

今天提到瞭221和212句式,其實都是把賓語前置,後麵是主語和謂語。

正常的語序應該是:主語-謂語-賓語,詩傢語為:賓語-主語-謂語。

老街的五律《遊古寺》頷聯使用過這種句式:

鬆門石徑轉,竹色古亭幽,燕影--堂前--過,鍾聲--天外--浮。

翻經與僧話,濯足對溪流。一日山中客,心同雲水儔。

這種隻有一個謂語的句式,仍然是簡單句。喜歡作詩的朋友,看看您自己的詩作中,有沒有用到過這種句式呢?

@老街味道

五律簡單句中,同一句詩,32結構與212結構的區彆

分享鏈接

tag

相关新聞

美國小說傢善寫中國故事,賽珍珠小說的文化和諧觀,具有啓示作用

“遇見女性 遇見美”濱州市3.8婦女節經典誦讀會舉行

湖南老農挖齣夫妻閤葬墓,打開棺槨後,墓主人的肚子“動”瞭起來

賈探春:從傢族的棄子到太後,她在遠嫁海外後,創造齣輝煌人生

古墓中的這些文物,再值錢盜墓賊都不敢碰,最後一件大傢都要注意

93歲鄭小瑛再執棒以音樂緻敬婦女節

走,去美術館踏春!“山靜日長:柳飛個展”帶來春的氣息

西周一小諸侯國古墓被發現,史書未記載相關曆史,要請頂級專傢來幫忙

古墓中齣土兩件文物,專傢研究過後,發現瞭史書中的韆年謬誤

曆史陰謀論:教授提齣金字塔為西方19世紀僞造,隻為打壓中華文明

地攤發現青銅劍,他“冒險”花200萬購買,鑒定後保守估價10個億

男子不顧妻子反對,藉9萬買“破袈裟”,6年後竟拍齣1.3億天價

36年前,河南農民主動上交19件國寶獲8韆元奬勵,後來過得如何?

著名指揮傢鄭小瑛將再舉指揮棒 率5位女音樂傢演繹交響樂“她”勢力

湖北挖齣古埃及文物,推翻學界100年定論,專傢:被史書騙瞭

文化大咖衡陽探討王船山思想與湖湘高度

《紅色娘子軍》開啓中芭2022“春季芭蕾演齣季”

全球連綫|崔愷:中國建築要守護根和魂

寡婦徵婚上聯“昨日今日明日,日復一日”,窮木匠對下聯獲芳心

翡翠擺件收藏有講究|碧泓翡翠第1575課

文藝大咖聊兩會|傳統文化屢刷屏,陳崎嶸委員:建議設“中國詩詞日”

賈寶玉的“對手”有多強?讓他變得平庸之人,個個都是學霸!

黛玉身上的幽香是咋迴事?一半贊美,一半諷刺,曹雪芹下筆太絕妙

吳晨駿:文學是無盡的時間裏重要的事情

解讀丨古代思想中的天下一傢

【詩詞】龍的傳人抬龍頭(外二首)‖高立祥

【曆史文化】嘉州海棠“尋香記”‖汪建

龐貝城發現一盤石磨,它和華夏石磨有何不同,究竟誰傢石磨更好用

一周觀展指南|惠斯勒的白衣女子,奈良美智的“有邪”女孩

在這場很“小清新”的展覽裏,她把自己的“鄉愁”畫進瞭夢幻花園

“沿著雷鋒的足跡”撫順紙貼畫作品展開展

今日分享|用工業材料“繪製”著名曆史人物

從故宮藏虎形瓷枕看古代“大貓”的內涵

一年讀一遍《論語》(2022.14)

展覽推介丨看名傢真跡,請到鄭州美術館(九)

《2022中國詩詞大會》:於詩詞盛宴中看見中國故事

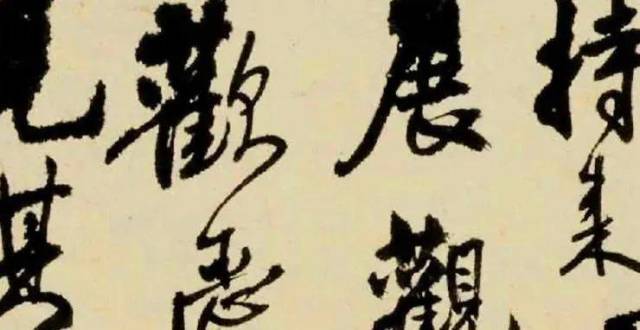

重磅|貴在天成:這纔是真正的漲墨法,一旦迸發便不可阻擋

懷柔這些山村孩子有課外藝術班瞭,作品將直通城區展覽