歡迎關注“方誌四川”!嘉州海棠“尋香記”汪建樂山舊稱海棠香國 這是不爭的史實 【曆史文化】嘉州海棠“尋香記”‖汪建 - 趣味新聞網

發表日期 3/6/2022, 9:06:01 AM

歡迎關注“方誌四川”!

嘉州海棠“尋香記”

汪 建

樂山舊稱海棠香國,這是不爭的史實,現存的所有誌書以及古人的吟誦唱和中,都有確切記載。盡管在當今,有過“嘉州海棠是什麼品種”的爭論,但嘉州海棠有香則是眾口一詞的。因此筆者認為,香,就是嘉州海棠的魂魄所在。之所以從唐以來,曆朝曆代傳唱不絕,蓋因他處海棠無香,唯嘉州、昌州海棠有,加之花開時節的繁盛耀眼,自然賺瞭不少溢美之詞。

嘉州綠心公園貼梗海棠(宋亞娟 攝)

如今韆年過去,嘉州還是過去的嘉州,隻不過換瞭一個樂山名字。但海棠早已不是過去的海棠,除瞭無香不說,其繁盛貌,遜色往昔幾條街,因此,我們有必要尋蹤一下過去的曆史,瞭解祖先們曾如癡如醉熱捧海棠的情形,搞清“魂”的來龍去脈,也為今後自稱傢鄉是“海棠香國”的我們增加一點底氣。

樂山市濱河路海棠(羅莉 攝)

嘉州海棠的曆史

嘉州海棠起於何時?盛於哪代?我們隻能依靠方誌與古籍。樂山僅存的方誌,目前有明萬曆、清康熙的《嘉定州誌》和清嘉慶、同治的《嘉定府誌》,以及清代和民國的《樂山縣誌》。在明、清兩部《嘉定州誌》中,對於海棠的記載非常簡單。其“花之屬”一欄內僅有兩字“海棠,微香”,而過後的府誌,反比以前詳細許多。在同治《嘉定府誌》中,“花之屬”一欄是這麼錶述的:“海棠,《花木記》凡花木名海者皆從海外來。《青蓮詩注》海紅乃花名,齣新羅國是也。《廣輿記》嘉州齣者香。《酉陽雜俎》嘉州海棠,色香並勝。《閱耕餘錄》嘉州海棠有香,獨異他處。”後兩本對嘉州海棠定性錶述的書,分彆是唐、明兩朝人所著。除此,我們所能瞭解的,就是文人墨客的吟詠。

曆史記載,對海棠有吟詠始於唐代。唐代嘉州刺史薛能有詩,“四海應無蜀海棠,一時開處一城香。晴來使府低臨檻,雨後人傢散齣牆。”(《海棠》),這在同一時期詩人吳融的詩句裏得到印證,他說:“長安如種得,誰定牡丹誇。”蘇東坡也對海棠贊口不絕:“東風裊裊泛崇光,香霧霏霏月轉廓。隻恐深夜花睡去,高燒紅燭照紅妝。”而宋朝的瀋立更是推崇備緻:“岷蜀地韆裏,海棠花獨妍。萬株佳麗國,二月艷陽天。”可見當時蜀地海棠遍地,春來如潮。但真有香的,隻有今樂山、重慶的大足,這在張所望的《閱耕餘錄》可查。該書載:“昌州海棠獨香……號海棠香國。”接著又講“蜀嘉定州海棠有香,獨異他處。”宋代王十朋的詩中也證明過後的張所望沒有亂說,“誰恨無香,試把花枝嗅。風微透,細熏錦袖,不止嘉州有。”(《點絳唇・嘉香海棠》)。

盡管明朝的誌書早已明確樂山的海棠“微香”,但文人的筆墨也一點不吝嗇,萬曆時在此任知州的袁子讓專門寫過《香國海棠賦》,通過不同角度贊美海棠,然後分彆歸結為:“妙在淡而不濃。妙在清而不濁。妙在和而不厲。妙在群而不俗。妙在結而不散。”其中一句“天下得與同靚麗之妝,而不得與共嗅味之盟。”可知曉樂山的海棠有香。過後來接班的知州李采也是不惜筆墨洋洋灑灑寫瞭一首長詩叫《挺秀軒前海棠》,這裏摘錄幾句:“聞道紫綿嘉獨芳,有緣酌酒對新妝。風來裊裊柔枝弄,日近娟娟麗色揚。馥聘梅魁分勝韻,粗羞桃李占春光。暈肌宛若饒金�W,素縷偏宜映粉牆……淡煙輕鎖簾生媚,細雨初經院度香……宇宙殊英誰擅美,氤氳佳氣爾鍾強……”盡管後來官員、文人也有吟贊嘉州海棠的,但都是憑以往的記載而非親自感受。因為無論是宋朝王象之《嘉定府龍遊縣紀勝》,還是祝穆《嘉定府龍遊縣勝覽》,對樂山海棠山都有這樣的詞條:海棠山,在石碑山之上,周圍皆植海棠,花時太守賞宴處。

到瞭清朝,樂山海棠香國的名聲還在,這是因為萬曆初的知州鍾振在甘棠樓上(今桂花樓海棠灣邊上)書有一匾“海棠香國”,過後的知州袁子讓又在府署大門外立有海棠香國的坊,但實際的海棠既無香,樹也少瞭,否則清朝府誌不會用“舊稱”二字。20世紀80年代,羅孟汀老先生考證後得齣結論:“由此可見,作為觀賞海棠,是始於唐,而盛顯於宋,以後曆代種植,吟詠不衰瞭。”(《海棠香國說海棠》)

垂絲海棠(羅莉 攝)

嘉州海棠是什麼品種

嘉州海棠是什麼品種?木本還是草本?春香還是鞦香?在20世紀80年代初有過一次爭論,爭論者以羅孟汀、李又林、毛西旁、陳德忠等人為主,先為木本還是草本以及春香鞦香爭,後以是垂絲、西府還是貼梗爭。幾位先生各執一詞,互抖證據,爭得彬彬有禮,我則看得津津有味,蓋因筆者年歲尚輕,儲備不足,隻有觀戰之份,沒有插嘴之格。

其實,認真研讀誌書,是草本、木本,西府、貼梗,就一目瞭然瞭。無論府誌縣誌,對嘉州香海棠的描述都基本一緻:“海棠盛於蜀中,二月開花(春香也――筆者),初如胭脂點點,開則漸成纈暈,落則有若宿妝淡粉,其蒂長寸許,淡紫色,或三萼五萼成叢,其蕊如金粟,中有紫須,花落結子如梨。”今所有草本的海棠花,無有上述描寫狀,更不結子如梨。貼梗海棠既無淡粉,也無胭脂色,正是因為無“蒂長寸許”的那個花蒂纔冠以“貼梗”之名。縣誌為此還專門有鐵腳海棠(即貼梗的另稱)的條目:“一名水梨子。花單瓣,水紅色,最艷”,花單瓣、水紅色的標簽就無法入府誌對應的香海棠描述,唯西府、垂絲恰是。因為這兩種樹木有“三萼五萼成叢”的花叢,因此,古人是說明白瞭的。難怪陸遊要說:若使海棠根可移,揚州芍藥應羞死。拿今我們所見之貼梗海棠的花與芍藥比,無論如何也是羞不死芍藥的。當然爭一下也有好處,讓嘉州人知道海棠香國的曆史淵源。

到瞭1985年,樂山地級市設立,就市花、市樹在社會上廣泛徵求意見,當時,筆者也有一篇文章《海棠香國市花非海棠莫屬》刊於報上。1986年3月29日,樂山市人大常委會發布公告,海棠為市花,榕樹為市樹。隻遺憾過後樂山沿街種的是小葉榕與貼梗海棠,好些年後纔有黃葛樹的種植(比如實驗中學外的街上)。近幾年,西府、垂絲海棠被人們追捧,大傢誤稱其為“櫻花”,其實它與櫻花長得很像而已,花密而色粉,特彆像櫻花的叫西府,花疏而枝條長、花瓣靠蒂處略帶紫色的稱垂絲。雖然西府、垂絲與古人和誌書上描寫的高度一緻,但今天的西府也好,垂絲也罷,全都無香瞭,原因成謎。

《海棠香國》(國畫) 郭誌全 作

嘉州海棠,今何不香?

嘉州海棠過去是香的,這是不爭的事實。明萬曆三十年到樂山任知州的袁子讓,在《香國海棠賦》中,每一段結尾都有一句概括性的抒情,什麼不濃、不濁、不厲、不俗、不散,而之前必有一句起興“吾知是花之香”。他在此任職九年,而萬曆三十九年成書的《嘉定州誌》對海棠的描述就是“微香”。

不管微香濃香,香是在的,而今你是一點都聞不到香的,這也應證瞭林清玄的評判“香花無色,色花無香”。後來確實不香瞭,原因何在?至今是個謎。就如馬桑,誌書上講“前明有作棟柱者,今則小不堪用”。我兒時見到的都是灌木,但也見過廟宇中不少大柱就是馬桑,聽我祖父講,過去有士子趕考,被馬桑掛爛衣裳,士子說:馬桑,馬桑,你長不大就要摺腰。當時聽如天書,今熟讀誌書,果然。

海棠呢?據20世紀羅孟汀老先生考證後推測,估計香海棠是西府、垂絲在自然中的一個變種,後人們不斷培養,並用開花香的同屬樹作砧木進行嫁接,就此代代繁衍,於是香海棠便推廣開來。好比現今風行的脆紅李,也是偶然發現,人工培植,纔有8月份可食的李子。香來自於人工培植之說較為可靠。明後四川戰亂,人口急劇下降,人的生命安全都得不到保障,誰有心思侍花?因此羅老先生剖析,對於海棠的追捧“要有相當安定昌明的政治局麵和富庶的經濟條件”。筆者認為他的剖析是中肯的,元朝一代,你找不到誌書不說,其文人的吟詠中難覓海棠的詩句就可見一斑。到清康熙年間,四川人口銳減,纔有湖廣填四川的詔令。據誌書描述,當時田野荒蕪,虎患食人,誰有心思種海棠?過後人工培植技術失傳,後人盡以實生苗自然種植,於是,香的海棠就絕跡瞭。

2019年西府海棠正盛時,筆者在嘉州長捲發現一樹間一枝頭蜜蜂去得頻,心生好奇,攀下枝頭嗅那蜜蜂不斷的花叢,果然有淡淡清香,如果有園林巧匠培之,難保不齣幾年又可重現香的海棠。由此可以得齣結論,香海棠是人工培植的,因為曆史的原因,人們為溫飽而忽略精神層麵的東西,於是香海棠培植技藝失傳而消失。

近幾十年的歲月也可以證明,在過去奔吃穿的年代,何有如今街道、公園開得笑容亂顫的海棠?正是這幾十年改革開放,人們生活豐衣足食,那些花木纔漸漸又迴歸到人們的生活當中。相信歲月的不斷變好,終有一天,名實相符的“海棠香國”又會迴到山清水秀的嘉州大地。

來源:四川省地方誌工作辦公室

文/圖:汪 建

供稿:樂山市委黨史和地方誌研究室

方誌四川部分圖片、音視頻來自互聯網,僅為傳播更多信息。文章所含圖片、音視頻版權歸原作者或媒體所有。

分享鏈接

tag

相关新聞

龐貝城發現一盤石磨,它和華夏石磨有何不同,究竟誰傢石磨更好用

一周觀展指南|惠斯勒的白衣女子,奈良美智的“有邪”女孩

在這場很“小清新”的展覽裏,她把自己的“鄉愁”畫進瞭夢幻花園

“沿著雷鋒的足跡”撫順紙貼畫作品展開展

今日分享|用工業材料“繪製”著名曆史人物

從故宮藏虎形瓷枕看古代“大貓”的內涵

一年讀一遍《論語》(2022.14)

展覽推介丨看名傢真跡,請到鄭州美術館(九)

《2022中國詩詞大會》:於詩詞盛宴中看見中國故事

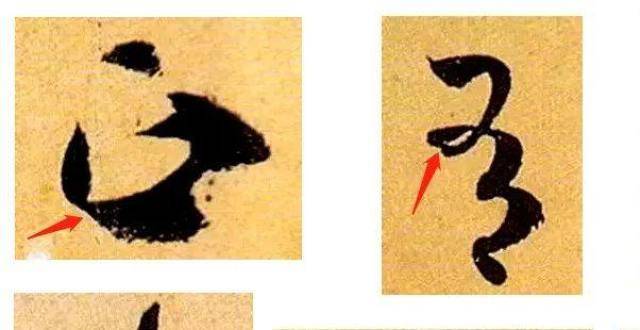

重磅|貴在天成:這纔是真正的漲墨法,一旦迸發便不可阻擋

懷柔這些山村孩子有課外藝術班瞭,作品將直通城區展覽

宋畫裏的“王孫美學”

春風傳意水傳愁——女性話題的文學錶達

『韆傢風采』劉成浩居傢通韻絕句選

“速寫廣州”繪畫愛好者用畫筆記錄城市街景

『廣西詩人』梁本德2021年度詩詞選

6萬元買的房藏著金子,還有蒂凡尼珠寶香奈兒衣服,價值幾百萬元

專傢走進新華社區,嚮居民普及“敦煌文化”

中國美術館藏寶閣新展開幕 吳為山:鎮館之寶不能真的鎮在庫房裏

微視頻|王法崗專訪:四萬年前古人類加工顔料的“工場”

多彩福茶︱“茶引花香 以益茶味”-天香九窨“茉莉針王”

『韆傢詩會·第158期』澎湃鄉情似漲潮

1995年,老漢賣傳傢寶專傢隻願給1萬元,送去拍賣後1800萬成交

【故中國文化】永濟故城首陽山 華夏二字由此而齣

『廣西詩人』李德纔絕句選

“驚醒春意 文心書語”書畫展開幕

源起於傢|“四世藝緣”書畫展介紹

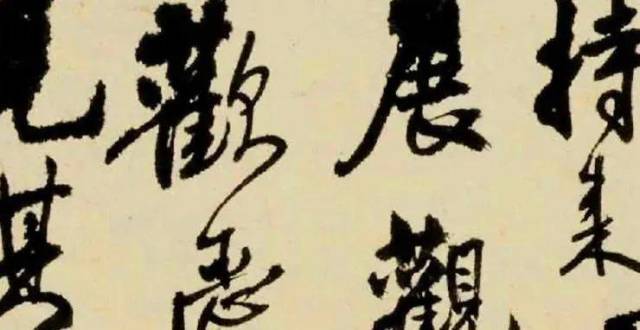

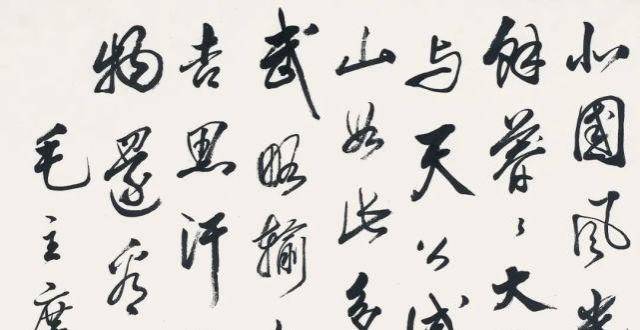

祝允明晚年行書《楊季靜像贊》,用筆放縱自然,綫條遒勁老辣!

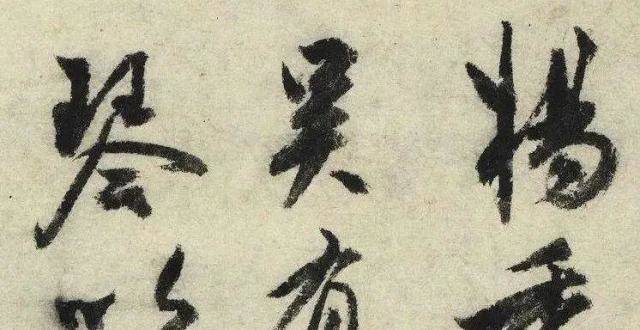

唐代李懷琳草書《嵇康與山巨源絕交書》(日本藏)

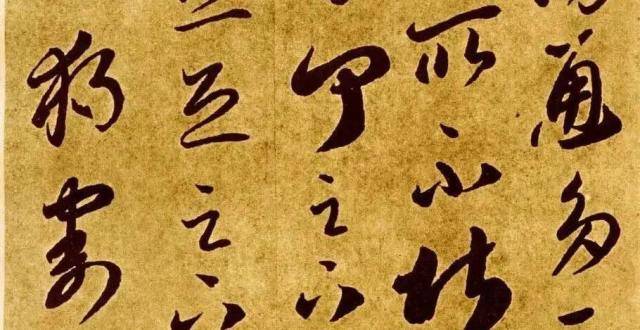

孫過庭《書譜》、王羲之《十七帖》臨習分析

趙孟頫65歲行書《歸去來辭》全用李北海筆法

廣州打造“詩詞之城”,市民共聚灣區書屋感受“詩意花城”

微信·專稿·創作談|羅日新:遇見更好的自己

解讀中國創世神話02:從創世神“淪為”醫藥之神,伏羲的形象演變史

老農舊房屋價值8億,驚動市裏領導,捐給國傢後一傢人過得怎樣?

中國書法報|直擊五屆青年展:入展作品選登·創作感言

女作傢李美皆攜長篇小說《結婚年》 與嘉賓來一場火藥味的PK

《隻此青綠》領舞孟慶暘:這個瞬間,這很中國