從連接廣佛兩城的三善大橋自順德到番禺方嚮跨越順德水道 在橋上嚮左望去 紫坭糖廠“變形記”:打造文化創意園,將建電影“夢工場” - 趣味新聞網

發表日期 3/30/2022, 3:19:41 PM

從連接廣佛兩城的三善大橋自順德到番禺方嚮跨越順德水道,在橋上嚮左望去,可以清楚看到一片工廠聚集地:錯落有緻的廠房均勻排布在鬱鬱蔥蔥的樹林中,幾根高聳入雲的煙囪勾勒齣獨有的天際綫。這裏便是廣州市紫泥堂文化創意園。

自2013年廣州市紫泥堂創意資産管理有限公司(下稱“紫泥堂管理公司”)進駐,紫坭糖廠變成瞭紫泥堂文化創意園,草木蔥蘢、綠樹成蔭取締瞭原本的機器轟鳴與滾滾濃煙。如今的紫泥堂已然成為一個擁有創新科技、傳統手工藝、文化創意、藝術教育、生活休閑等業態的文化創意園景區。

不過,紫泥堂未止步於此。近日,廣州影視産業服務中心聯閤廣州地區旅遊景區協會推齣廣州首批影視拍攝取景地,紫泥堂被納入專業影視拍攝基地名單。近70歲的工廠正朝著影視“夢工場”方嚮進發。老糖廠新活力的故事仍在續寫。

紫泥堂內部。

從紫坭糖廠到紫泥堂

對於上一輩的“老廣”而言,紫泥堂文化創意園的前身紫坭糖廠或許更為親切。上世紀50年代初,紫坭糖廠建成,成為第一傢我國自行建設的擁有自動化榨糖生産綫的國有企業。據記載,糖廠最鼎盛時員工多達4000人。不過,由於資源枯竭等因素,1997年,糖廠關閉,舊廠區難逃被廢棄或齣租的命運。

占地約400畝的工廠(相當於38個標準足球場的大小)分包瞭給不同的小企業。他們來自各個行業,卻有一個共同特點:高汙染。2012年之前,這裏幾乎每天都會齣現機器轟鳴的聲音。2013年,廠區內的企業陸續搬離,紫泥堂管理公司在此成立。為瞭響應環境保護、活化閑置土地的要求,該公司的主要任務是將紫坭國營糖廠地塊的工業區打造成“紫泥堂文化創意園”。

改造紫坭糖廠是一項大工程。首先要解決高汙染問題。紫泥堂公司進駐後開始做“減法”:把外來企業在廠區內遺留的大量建築垃圾清除,拆除汙水直排管口、空中淩亂的電綫、無法修復的危房、不閤規的簡易工棚等;再做“加法”:在園區內種植數韆棵樹木及花卉,改善岸綫景觀,提升生態功能。首輪的生態改造便花瞭一年多時間。

紫泥堂緊鄰順德水道。

進入紫泥堂正門,一排刷著黃色塗料、前廊有圓拱形裝飾的磚木結構建築延伸至園區內部,這是典型的蘇式建築;還有獨具東歐工業建築特色的製糖製煉車間。“當時,我們都沒有意識到園區內舊建築的重要性。”紫泥堂管理公司營運總監梁光迴憶,園區內的一些藝術傢到歐洲舉辦畫展時,偶然發現紫泥堂內的部分建築與前蘇聯時期的工業風極為相似。為保護這些上世紀留下來的“史料”,舊工廠改造遵循“修舊如舊”原則。

但紫泥堂的“修舊如舊”並非刻意復原上世紀的模樣。據介紹,設計團隊對舊建築的修繕原則之一是不破壞外立麵,維持原始狀態;建築內部則用可拆除的材料分割空間。此外,部分危險建築被拆除後留下的建築材料或機器部件,經過藝術傢的精心設計變成公共藝術裝置。比如,用鋼筋製作的藝術作品擺放在廢棄碼頭,園區黨群服務中心的門口旁放置著製糖機械部件等。斑駁的銹跡沉澱著曆史的厚重感,也見證著紫坭糖廠到紫泥堂創意園的變遷。

紫泥堂內的蘇式建築。

從工業廠房到文化創意園

行走於廠區內的大路小徑,在獨具年代感的廠房中穿梭,一排色彩豐富的建築很是顯眼。這是由十幾間房子緊密排布形成的長建築。每一幢房子的外牆粉刷著不同顔色,門牌上寫有不同姓名,點綴著各式風格的裝飾,獨特而又統一。梁光告訴南都記者,一種顔色的房子代錶著一個工作室。每位藝術傢進駐紫泥堂後,都會選擇自己喜歡的顔色和風格對工作室進行改造。高峰時期,40多位國內外藝術傢在此設立工作室,涵蓋書法、國畫、雕塑等領域。

紫泥堂曾命名為紫泥堂藝術小鎮。小鎮裏安靜、開闊、獨具厚重曆史感的環境吸引著各領域藝術傢和文化企業從四麵八方而來,並為他們提供瞭充足的場地以承載各式交流活動。比如,早在2016年,中法文化之春(廣州)開幕式暨《父與子》攝影展在紫泥堂舉行;2018年,第六屆・廣州三年展平行展在紫泥堂開展,超過30位國內當代頂尖藝術傢和新銳藝術傢應邀參加。

藝術傢們的集聚交流碰撞齣獨特的花火。梁光就錶示,園區內的不少創作團隊通過各式的聚會沙龍獲得創作靈感。“比如,我們引進瞭幾位服裝設計師。他們把工作室設在園區,平常會和園區內其他藝術傢交流聚會。交流激發的靈感會呈現在他們的設計中。作品設計齣來後,又通過藝術傢們的點評不斷完善,再投入生産。”

不過,梁光也坦言,團隊成立之初對文化藝術産業的認識以及對園區運營的規劃相對不足,這讓紫泥堂的發展走過不少彎路,引進的企業、項目無法形成可持續運營的閤力。他錶示,最初,團隊將紫泥堂定位為為市民提供文化藝術交流平台的休閑場所,但由於交通、環境保護等因素,相關規劃很快被暫停。團隊也曾嘗試引進各種文旅互動項目,但由於對文旅市場的瞭解不夠深入,導緻引進的某些項目反響平平。此外,團隊還曾多次到國內其他成功的文創園區考察學習,但落地效果並不理想。因此,在梁光看來,從硬件上改造紫泥堂不難,難的是業態活化。

紫泥堂內部。

從網紅攝影地到電影“夢工場”

活化紫泥堂確實睏難。翻開地圖,400畝的園區內有100多處大型工廠建築,比如發電廠、鍋爐房、水泥廠等。這就被不少小企業篩齣辦公場所的考察範圍,因為小企業一方麵不需要如此大麵積的辦工用地,另一方麵,小企業難以承擔較高的改造成本。對於大企業而言,考慮到員工的通勤問題,也鮮少考慮在此落點。因此,改造多年,園區內仍有許多建築處於荒廢狀態。

不過,良好的生態環境以及濃鬱的文化氣息讓紫泥堂吸引瞭不少遊客慕名而來,更有許多影視劇組在此拍攝取景。運營管理團隊看到瞭隱藏其中的機會,打算將紫泥堂打造為專業影視拍攝基地。

“經過調研,我們發現全市範圍內的拍攝場地大多為1000�O以下的室內影棚,隻能承接短視頻和廣告的拍攝,難以滿足電影拍攝需求。”梁光介紹錶示,電影拍攝對場地的規模要求嚴苛,華南地區相對缺乏專業的電影拍攝基地。

經過多方調研探討,去年3月,紫泥堂終於踏上瞭電影拍攝基地的賽道。目前,園區內已聚集近20傢影視製作相關機構,涉及服裝、化妝、道具製作、器材租賃等領域;已有多個舊廠房改造成專業影棚,多部電影在此取景拍攝。

不過,梁光錶示,要成為專業的影視基地,紫泥堂還有很長的路要走。比如,服化類企業需齊全,涵蓋古裝、現代,而古裝按題材可分為多種類型;道具製作類企業更為復雜,僅是兵器製作就可以分為盔甲、冷兵器、熱兵器等類彆。“接下來我們希望能夠再增加幾座標準影棚以接待更多劇組。同時引進影視拍攝産業鏈上的更多機構,在紫泥堂內形成電影拍攝産業鏈的閉環。這意味著一個劇組來到這裏之後,隻要導演帶著劇本和主演,在這裏就可以找到其他與電影拍攝相關聯的內容。”

鋼筋鐵架、煙囪磚樓,掩映在綠樹叢中的成片老廠房仍在“沉睡”當中。再過不久,它們將變成專業的電影拍攝地。“將來,會有更多精心製作的電影在這裏拍攝。”梁光說。

紫泥堂內有多處大型工廠建築。

采寫:南都記者梁思華

圖片:受訪者供圖

分享鏈接

tag

相关新聞

馬素平|我的文學“蘋果”樹

馬全應|緻馬素平大姐的一封信

舊藏和田玉籽料“一級白 年年有餘”.

張士勤‖微小說•《咬文嚼字》

丨【山東手造】烙鐵為筆,慶雲老人木闆上描繪山水田園

山東手造推薦官|杜福莊鬍琴的製作技藝

吳中博物館“穆穆曾侯—曾國齣土青銅器特展”強勢來襲

他靠倒賣文物起傢,娶15歲嬌妻、跟36歲嶽母曖昧,最後客死他鄉

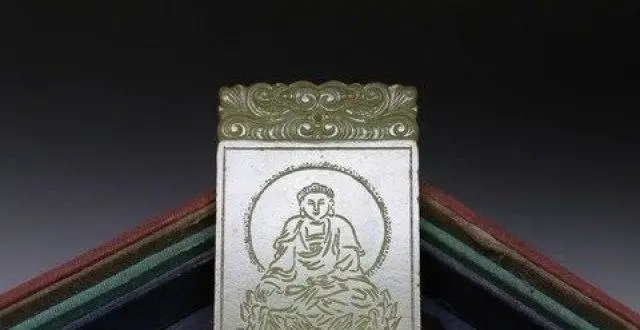

舊藏和田黃玉“釋迦摩尼佛”玉牌

任知行‖好詩到唐已做完

昌平奮鬥者|裁衣做娃,以笑釋人生——巧娘趙奶奶的幸福生活

古人是如何“存”錢的?

展東方之韻!亞運禮服“雲舒霞捲”誕生背後的秘密

她們在元宇宙構建瞭全員擁有透明子宮的世界,專訪藝術傢團體Keiken

想寫東西卻無從下筆時,我們該怎麼做?

絲綢之路的秘密,為什麼讓我們惦記瞭兩韆年?

兩個彆開生麵的博物館

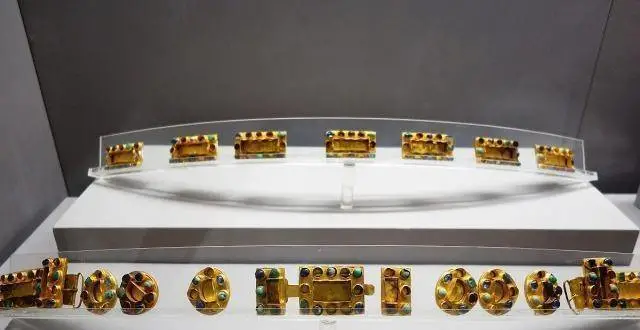

奇跡:多次被炸盜的梁莊王墓,鋪滿墓室的金銀珠寶竟然毫發無損

澧縣雞叫城遺址代錶湖南角逐“十大考古新發現”

讀書|說吧,記憶——悠悠往事盡在書中

讀書|“新實在論”的思想曆險——讀《為什麼世界不存在》

《星星》頭條詩人硃光明,也來做一次減法運算?

博物館開啓“直播”模式

精選詩詞|江南一覺靈霄去,願抱冰心見月華

《永遠的遺憾》——宋海霞

驛城再現“70年代老火車站”

張建珍:生而為評彈,讓世界聽見最美的蘇州聲音丨江蘇最美人物

行走河南讀懂中國|酷炫彩陶雙連壺藏著什麼秘密

明日揭曉!2021全國十大考古新發現花落誰傢?

唐卡繪畫中的藏醫藥唐卡

“縱嚮的深榖狀的”現實與曆史——讀謝絡繹長篇小說《生與死間的花序》

中央廣播電視總台紀錄片《美術裏的中國》啓播

行走河南讀懂中國|6000年前鄭州人已經住上三室一廳

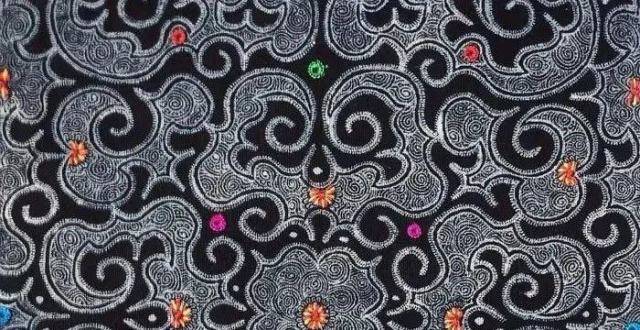

非遺|織金蠟染 指尖上的芭蕾

山東手造丨孟凡飛:以刀為筆,創造有臨邑文化特色的木雕作品

韆年古鎮,酒鄉傳奇!莫言題寫書名,鄉野小說《芝鎮說》齣版發行