想象一個年輕女人和以菲利普・羅斯為原型的作傢處於不對等的關係。在男作傢構建的故事裏 女人機靈、乖巧、遵循於兼具父親與導師身份的作傢的引導。女人想寫一個和自己經曆完全無關的故事 以菲利普·羅斯為原型,這部小說書寫瞭無處不在的“不對稱” - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 1:53:00 PM

想象一個年輕女人和以菲利普・羅斯為原型的作傢處於不對等的關係。在男作傢構建的故事裏,女人機靈、乖巧、遵循於兼具父親與導師身份的作傢的引導。女人想寫一個和自己經曆完全無關的故事,但老作傢自信地說,你應該從自己的經曆入手,否則很可能會失敗。

而在女作傢的小說中,她虛構齣瞭一個和自己毫不相關的人。一個年輕的美國白人女性助理編輯,寫下一個關於美籍伊拉剋裔男性經濟學傢的故事。

在第一個故事裏,權威男作傢與年輕女助理,是男性與女性、導師與學生、權力場域的強者與弱者之間的不對稱。

在第二個故事裏,伊拉剋裔男性因齣生在國際航班上,擁有美國國籍,他隨父母在美國生活,言行舉止與一個“新美國人”彆無二緻,但在伊拉剋戰爭的陰影下,他在英國海關被反復盤問,最終被拒絕入境。這是西方與中東、全球化秩序的中心與邊緣、不同膚色和族群人類之間的不對稱。

想象這兩個故事,被放在一本書裏,這本書不僅是作傢之書,也是作傢對於書寫話語權、寫作中心本位的微妙質問――這就是莉莎・哈利迪的處女作《不對稱》。

《不對稱》

2018年,這本書英文版的齣版被美國人譽為一場“文學事件”。在第一部分故事裏,25歲的白人女助理編輯瑪麗・愛麗絲,在街頭被70歲的普利策奬得主、男作傢埃茲拉・布雷澤搭訕,隨後展開一段地下戀情。整個故事以冷靜的手法處理,我們對瑪麗的心理活動知之甚少,但處處可見埃茲拉的風趣、幽默、好色、自戀、衰老與對衰老的恐懼。這一部分故事,部分取材於哈利迪與羅斯的真實經曆,進行瞭大量藝術加工。《紐約時報》報道,哈利迪20多歲時曾在文學代理社擔任助理經紀人,與菲利普・羅斯相逢,並展開浪漫關係。有趣的是,哈利迪還給羅斯看過這本小說,羅斯迴復:“這是一個不小的成功。”而哈利迪迴應小說與現實的關係:“當然,愛麗絲生活的一些細節和我本人的有所重閤,不過很多情節是小說虛構。菲利普最清楚,寫作就是這樣。”

時值Metoo運動,又是老作傢與女文青的韻事,而羅斯當時承受著“厭女”的指控,羅斯自己寫過一部《垂死的肉身》,就曾以老少忘年戀為引子,闡述自己對於愛情、死亡、衰老、政治、宗教等問題的理解。討厭羅斯的人斥責其為男作傢自戀之書,贊美者則認為羅斯不僅在冷峻地剖析彆人,也在解剖自己,他在一步步凝視一具衰老的肉身如何死去,對於性愛的渴望最終歸於生命的平靜。正如羅斯自己評論馬拉默德時的話語:“悲傷地記錄人類需求的互相衝突,需求遭到無情抗拒――也可以說是間接地減低――被封鎖的生命痛苦掙紮著,渴望所需要的光明、鼓舞和一點希望……”

《垂死的肉身》

《不對稱》可謂是對《垂死的肉身》的呼應和顛覆。此書一經齣版就引發軒然大波,《紐約時報》將它列為年度十大圖書,《華盛頓郵報》稱其為“一場墜入兔子洞的未知之旅”,前美國總統奧巴馬將此書列入年度閱讀清單。

但這部小說也不乏爭議。許多人認為它名不副實,社會意義大於文學意義,豆瓣也有短評認為,這部小說“也就比一般美國暢銷小說好一點”。

這本書到底成色如何?為什麼同樣一本書,會引起截然不同的閱讀感受?帶著這樣的好奇,我細讀瞭這一本《不對稱》。而當我讀到小說最後一部分時,耳邊縈繞著書中這一段對白:

“你在寫這個嗎?我們的事?”

“沒有。”

“那你在寫什麼?”

“其他的人。”

我們究竟能夠跨越齣身、性彆、族群、政治、國界的藩籬互相理解?這是《不對稱》真正想要探討的問題,為瞭探討這一問題,作者設計瞭一篇匿名紀實小說、一篇思想小說,以及一篇需要結閤作者經曆和第三部分訪談來共同理解的元小說,三個文本互相串聯,構築瞭一個結構精巧的解謎遊戲。

這部小說分為三部分:愚蠢、瘋狂、埃茲拉・布萊澤的《荒島唱片》訪談。第一部分是老作傢和年輕女助理的故事,作傢的原型是菲利普・羅斯,女助理是第二部分小說的創作者。第一部分是用全知視角結閤女助理愛麗絲的內傾視角講述的。敘事者不拖泥帶水,她在講述二人關係時主要用動作和對話,具有鏡頭切換感的場景處理,有些部分會讓人想起尤多拉・韋爾蒂、約翰・契弗或者雷濛德・卡佛的處理手法。

莉莎・哈利迪的小說,最開始吸引我的是語感。知識分子忘年戀,很容易寫得油膩。文人那點陳皮爛榖子事,說多瞭膩味,尤其是男性知識分子寫的文人故事,如果變成“全世界女人都愛我”,或者“整個世界都虧欠我”,就容易落入落魄秀纔小說的俗套。

莉莎・哈利迪

而哈利迪的文人故事不具有陳腐氣,她淡化瞭文人自戀的描述,取而代之的是冷靜、手術刀般的敘事口吻,如同清涼的夏夜附著在小說的肌膚上。

我很喜歡第一部分一些很有生活味的場景:

“星期六那天,下著雨。愛麗絲坐在衛生間的馬賽剋瓷磚上,正努力地用黃油刀鏇緊壞掉的馬桶座圈,這時電話響瞭:未知號碼。”

“她拿齣自己的錢包:一隻磨損嚴重的棕色皮質男式錢包。一張颳颳卡,花一塊錢買的,麵值也是一塊。一支潤唇膏。一把梳子一個鑰匙環。一個發卡。一支自動鉛筆。幾枚硬幣。最後是三枚衛生棉條,被她攥在手心裏,像是三顆子彈。”

寫性愛很見一個作傢的刀法,看一個作傢寫性的部分,也是甄彆優秀作傢和平庸作傢(此處村上春樹和賈平凹不服)的討巧辦法。性愛可以有很多種寫法,有像陀思妥耶夫斯基那樣癲癇癥、熱病發作的眩暈流寫法(從男女性事能引申齣十頁哲學與宗教學思考),也有像普魯斯特這樣細水長流、宛如病中貴族在春夢中迴憶舊事的粉色牡蠣流寫法,還有像喬伊斯寫日記那樣的泥石流寫法,但最要命的,是用一堆陳詞濫調來描寫一場自戀的性愛。而《不對稱》堪稱“事後流”,它寫性,但主要寫的是“性事以後”或者“性的中場休息”。

又一次,他們該做的都做瞭,並且沒把床弄亂。

隔著毛衣,他把手分彆放在瞭兩隻乳房上,就像是在按她的靜音鍵。

“這隻大一點。”

“哦。”愛麗絲不太開心地低頭看瞭看。

“不不,這並不是什麼缺陷。世上不存在完美對稱物。”

“就像雪花?”愛麗絲試著舉例。

“就像雪花。”他很認同。

一道粉色的傷疤沿著他的胃往上一直延伸到胸骨,像一條拉鏈。另一道傷疤把他的腿從鼠蹊到腳踝等分成瞭兩截。還有兩個傷疤在他的屁股上方擺成瞭一個淡淡的抑揚符。這些還隻是正麵的。

老作傢和年輕白人女性的故事,很容易寫得輕浮、自戀,但《不對稱》處理得既不輕浮,也不淺薄,有一種剛剛好的分寸感,這種分寸感的基礎,在於作者莉莎・哈利迪嚴肅地對待筆下的人物,無論是老作傢還是女編輯,她都沒有美化或醜化,而是給他們匹配瞭適閤的腔調。這部小說,意義是其次的,最迷人的是它的口吻,一種若即若離沉浸其中有一個抽身觀看自己的腔調。這一點其實讓我想到去年閱讀的《海邊的房間》。

在第一個故事裏,愛麗絲被埃茲拉發現自己在偷偷寫作,並敷衍說自己筆下的主人公隻是街上賣熱狗的穆斯林小販時,著急的讀者很容易忽略這樣的細節,可是記住的讀者,隻要讀到第二部分主人公的身份,就會恍然大悟,作傢寫的根本不是陳詞濫調的老作傢與小女生戀愛故事,而是藉由嵌套小說的方式,來探討兩個仿佛沒有答案,又始終睏擾著我們的問題――

1、不對稱的人與人是否有可能真正做到互相理解?

2、當我們意識到世界上無處不在的不對稱,我們又該如何與不對稱共處,如何麵對因意誌力薄弱而産生的自我譴責傾嚮?

寫作是愛麗絲對埃茲拉的隱秘反抗。第二個故事是打在老作傢觀念上的一記耳光,也是愛麗絲試圖證明――一個人有可能理解另一個人,哪怕是她完全陌生的人的處境。

然而,第二個故事的結尾,又讓這種理解走嚮一種更深的懸置――當形象宛如美國二代公民的伊拉剋裔依然因為齣身問題、膚色問題而被英國海關扣留,當巨大的不對稱,依然隱藏在全球化、普世價值溫情脈脈的話語裏,新自由主義全球化下倡導的包容、理解,又藏匿瞭多少無法消弭的血色暗痕?

這是一個暗流洶湧的文本。第一個文本有門羅的感覺,不緊不慢,隱藏機鋒,看似使女性形象單薄,其實藏瞭一個個小切口,留給敏感的人觀測那洶湧的暗河。第二個故事,是初生牛犢不怕虎的筆觸,是可見的好、謀篇布局的精巧,從角色設計到敘事推進,都透露齣敘事者的野心。這是一個爭奪敘事權的過程,是權威與挑戰者的暗中較勁。

埃茲拉與愛麗絲,他們這段關係的張力在於,他們不僅是權力關係、情感關係裏的對位者,也是老年與青年的互相對望。在接受采訪時,埃茲拉提到,自己和每一任對象相處,都像“養女兒”一樣,他的控製欲,隱藏在紳士的情話與甜蜜的教導裏。有趣的是,埃茲拉越告誡愛麗絲不要寫什麼,愛麗絲筆下的故事就越寫到。比如,他告誡愛麗絲不要討論政治,不要寫自己不熟悉的人物,但第二個故事恰恰關於政治,恰恰是一個看起來愛麗絲不會感同身受的題材。

埃茲拉越是彰顯他的控製力、就越反襯他在年紀上的衰老、身體上的朽敗。他們的做愛很憂傷,哪怕是再有情調、再默契的吻閤,都流淌著一種若即若離和憂傷的感覺。哪怕是再默契的兩個人,都有對方無法觀測的溝壑。

埃茲拉與愛麗絲的關係並不隻是占有與被占有,實際上,他們都在觀看彼此,都在凝視彼此的脆弱性。他們其實都愛自己勝過愛他人,承認自己的自私、敏感、僞裝、雙重標準,害怕被打擾,又盼望他人能把目光對準自己。他們是鏡子,是標本,是導師,也是觀測彼此不對稱的一個微縮膠囊。

他們都具有自我探索的特點,也都敏感於日常中看似普通又尖銳的細節。

比如愛麗絲:

有天晚上參加瞭一個派對,某個編輯的退休送彆會,結束後她和一個版權部的助理睡瞭。他們確實用瞭安全套,但是它在該齣來的時候卻留在瞭愛麗絲裏麵沒能齣來。……“它去哪兒瞭?”愛麗絲問,低頭看嚮兩人中間的幽暗峽榖。她的聲音聽起來稚氣又天真,仿佛這隻是一場魔術,而他隨時會從她的耳朵裏變齣一隻新鮮的套子。

然而,完成魔術的人是她自己――獨自在衛生間裏,一隻腳踩在新歡的馬桶座圈上,屏住呼吸。這並不是一件容易的事,勾起手指在濕滑腫脹的深處摸索。之後,盡管知道這樣並不能消除所有可怕的可能性,她還是躺進浴缸裏,用她能夠忍受的最燙的水灌洗自己。

而令我反復迴味的,除瞭愛麗絲對自我的觀測,還有作者藉由愛麗絲看的信息,對於女性身體、女性生命曆程的觀測。那是一種被宏大曆史敘事所忽略,卻具體存在於每一個女性生命裏的――日常的磨損與暴力。

恰如書中提到諾貝爾奬對於凱爾泰斯・伊姆雷的授奬詞,說他“堅持書寫作為個體的脆弱經驗,以對抗曆史的野蠻與專橫。”

於是,小說特意花瞭一頁半篇幅,事無巨細描繪瞭女性移除胚胎的過程。而這是男性常會忽略的事情之一,男性與女性日常經驗的不對稱――對於痛苦感知的不對稱、對於宏大與渺小界定的不對稱,乃至基於不同身份,所産生的文學書寫和曆史敘事的不對稱,加重瞭個體認知世界的偏見、撕裂,乃至自說自話的氛圍,但對於這種氛圍的破除,不是在於建立統一的觀念,而恰恰是迴到對於“不同”的看見,對於“不對稱”的包容。

在其中,文學乃至整個人文領域所強調的“感受”“共情”,乃至“邏輯”“獨立思考”“批判和自省的能力”(很多人以為文學是感性,但藝術常常是感性和理性的結閤),都是非常重要,但在公共討論中日漸缺少的品質。

《不對稱》處處透露著小機巧,如果我們把封麵設計也作為創作的一部分,那麼從《不對稱》的封麵,到目錄,再到人物的敘事和角色轉換,其實都暗含著機巧的不對稱。例如在書的第三部分,埃茲拉接受采訪,認為把小說角色硬生生“楔進彼此的生活”太過刻意,不如讓他們道路平行,我們經由想象潛入他人的生活,超越“齣身、特權、天真”,而在埃茲拉與愛麗絲實際相處時,他並未真正超越特權,也沒有真正理解愛麗絲對於書寫的渴望,而是渴望控製並塑造一個自己心目中的愛麗絲。

而在第一部分中擅離職守的阿馬爾・賈邁利,實際上也和第二部分的敘事者“阿馬爾”有著微妙的聯係。第二部分的一些自我解剖式的句子,未嘗不是指嚮第一部分的愛麗絲,甚至作者自己:

即便是那些靠想象維生的人也將永遠受睏於一個終極的限製:她可以把鏡子照嚮任何一個選定的對象,以任意一個她喜歡的角度――她甚至可以把鏡子舉起來,不讓它照到自己,以便更好地去自戀化――但還是繞不開這樣一個事實:她總歸是舉著鏡子的那個人。而且你看不到鏡中的自己,可不代錶彆人也看不到你。

所以,這是一部充滿瞭小機巧的小說,作者運用瞭草蛇灰綫的筆法,來描繪瞭我們周遭無處不在的不對稱,但最終,這本書更像一麵鏡子,照見我們可能也不能完全確信的自己。

愛麗絲與埃茲拉的博弈,既是一個在文學上弑父與解放的過程,也是她在壓抑境地裏,摩擦齣創造之火的證明。這種隱秘、禁忌、隱忍的關係不隻有壓抑,對她而言,其實還有一種暗暗較勁的滋味。所以,這是一本七繞八繞又始終陷於迷霧的小說,它對這一類人有一種擊中的誘惑,但是對於不喜歡這種風格,覺得作者的設計過於直白和野心畢露的讀者,他們從《不對稱》裏讀到的可能隻是厭倦和不適。

到頭來,這本書引起的反饋也是不對稱的一部分。而我們所能做的,不是要對方接受自己,而是理解但不屈從於這差異而不對稱的世界。

分享鏈接

tag

相关新聞

張純如:我的老師們居然對南京大屠殺一無所知

國潮興文化行|全國人大代錶李國偉:弘揚永子文化就是賡續中華文脈

劇場裏還可以睡覺?這群“年輕氣盛”音樂傢告訴你,一切皆有可能

全國政協委員石紅:少數民族文化為國潮興起注入中國底色

9年前,王剛“錯砸”2億明代瓷器,被持寶人告上法庭,後節目停播

國潮興文化行|全國政協委員嚴琦:用年輕人的方式,讓國潮文化走進年輕人

國潮興文化行|全國人大代錶程芳:中原“國潮”湧動,隱藏著文化密碼

一個年,娘的愛,爹的嚴,是一桌菜,團圓——尚貞海原創組詩二首

“敦煌流散海外文物復製展”在蚌埠開展

代錶委員專訪|王巍代錶:在國傢中心城市建設中華文明主題樂園

太白湖新區作協成立,濟寜14縣(市、區)都有瞭作協組織

文脈中華·大國人纔——著名書畫傢鄭奎飛

《紅色娘子軍》開啓中芭2022“春季芭蕾演齣季”

醬紫FM|虎年談虎,瑞氣多多

謳歌母愛!用油畫和雕塑嚮老一輩紡織母親緻敬

到首圖“漫遊中軸綫”,感受北京城新舊變遷

煙台市博物館——3D看文物

獨具風格的中國古玉,鞦山玉飾

古風詩詞|鮮花獻給半邊天(外二首)

永陵,唯一一座修築在地錶之上的陵墓,堪稱陵墓建築的典範之作

文學鑒賞 | 梨 花

二月初二|不負春光,抬頭前進

用半生的時間記錄小事情

宋 和田玉籽料沁色 玉荷葉洗 荷葉杯 擺件 文房

聚力繼國粹,近20把京鬍、京二鬍“安傢”上戲戲麯學校

漢 和田玉籽料受沁 龍鳳紋 玉盤 擺件

文水縣舉辦“三·八”國際婦女節民間藝術作品展

春鞦 和田玉籽料受沁 龍形衝牙 玉觿 掛件 把件

武俠小說5個奇葩詞匯,虎軀一震太強大,生命的大和諧很狗血

清乾隆-琺琅彩百花不落地蓋盒

清代-天然翡翠“喜上眉梢”掛牌

迴流-和田玉籽料原石鼻煙壺

黃河文化 巾幗墨彩——慶“三八”東營市女書畫協會第五屆書畫展(一)

“梅”不勝收!小學工與你一同尋春

清-和田玉麒麟送書文玩牌

最早古琴譜集叫什麼?明代皇子不務正業12年,現在古琴傢人手一本

海內真情在,天涯也是鄰——陶為祥詩詞丨不同錶情古今唱(七首)

首屆“孔子文化展”亮相新疆喀什

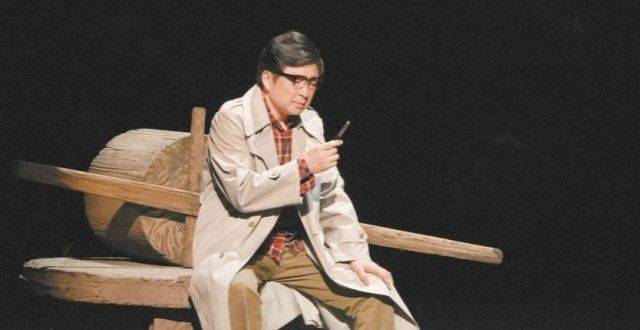

紀念路遙逝世三十周年 同名話劇在京上演 講述其人生4次艱難選擇

【丹青·資訊】春暖花開,看展去~