《南京大屠殺》齣版後 一位日本記者采訪張純如 張純如:我的老師們居然對南京大屠殺一無所知 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 1:56:31 PM

《南京大屠殺》齣版後,一位日本記者采訪張純如,問她為什麼決定要寫這本書。

張純如迴答:“我試圖去瞭解更多細節,卻找不到一星半點的信息。更糟糕的是,我的老師們居然對這件事(南京大屠殺)一無所知。”

1998年,是張純如的高光之年。這一年,她被評為《紐約時報》1998年度最暢銷圖書作者。而這本最暢銷的書,則是她於1997年齣版的《南京大屠殺》。

彼時正是南京大屠殺60周年之際,張純如用詳實的史料、悲痛的語句描述瞭二戰中最悲慘的一幕:日本人在1937年12月到1938年1月間,在南京對中國數以萬計平民的大屠殺。

張純如的書籍齣版對全球範圍內嚮日本二戰罪行索賠運動起到瞭重要影響。這一年,她纔29歲,年輕、貌美,生命在望,一切都是新的開始。

可是,僅僅7年後,張純如的情況發生瞭變化。

2004年11月9日,星期二。

張純如給父母、丈夫留下瞭一封信裏,在信裏,她寫到:

當你相信你擁有未來時,你想到的是一年復一年,一代又一年;當你不相信是,日子不是以天,而是以分鍾來計算的。

第二天淩晨,張純如開槍自殺瞭,在她心愛的白色座駕裏。

這七年間,張純如究竟發生瞭什麼?

1994年12月,張純如前往庫比迪諾,參觀瞭一場關於南京大屠殺的圖片展。這個展覽讓張純如意識到,她將麵臨一個直麵曆史經驗的書寫:可能是曆史上最殘忍的這一篇章。

在此之前,張純如從未有過如此血淋淋的生命經驗。她齣生在美國一個高等知識分子傢庭,從中國移民美國的父母都在美國名校就讀博士,恩愛、文明又開化。

張純如的童年被書本、花朵以及陽光所籠罩著,充分享受著充滿知識與愛心的溫暖氣氛。

雖然生活在美國,她的父母約定,讓她同時學習漢語與英語,以此保留對母語的熟練以及祖國文化的傳承。

和許多在美國找不到身份認同的華裔不同,從小接觸中國文化的純如並沒有受到身份的睏擾,她深知自己來自何處,也驕傲於此。

張純如的生活經曆裏沒有殺戮,隻有和平與快樂,因此,當她看到那一部描述日本軍隊罪行的紀錄片,看到那些殘殺嬰兒、傷害婦女、濫殺無辜的照片時,張純如覺得自己內心裏某道堅固的堤壩正在崩塌。

在看到這些資料之前,她甚至以為父輩對這場屠殺的形容是被誇大過的。

這是個極度痛苦的時刻,張純如直麵人性之惡,醒悟到脆弱的不僅僅是生命,更是人類經驗本身。

她決定也必須把這場屠殺作為自己接下來要完成的課題。

這場大範圍的屠殺變成瞭一個尷尬的沉默,隨即化作一個問號,懸在張純如的心頭。

在張純如搜集資料的過程中,她發現,美國國傢檔案館裏關於南京大屠殺的資料浩如煙海,卻散步在各處,沒有人對此分類整理,也沒有人對此做研究。

張純如很慶幸,自己在尋找真相的過程中,得到瞭許多人的幫助,而這些幫助她的人,也帶給她一些令人不寒而栗的消息。

那些進行人道主義援助的好心人,曾經親眼目睹日軍暴行的神職人員,那些為揭露、記錄日軍暴行的勇士們,不是自殺就是瘋瞭……

這些不幸的例子仿佛提供瞭災難的預告,提醒張純如,前路漫漫,其修遠兮。

這些先輩們帶給張純如莫大的勇氣與能量,其中,神職人員魏特琳的經曆深深撼動瞭張純如。

南京期間,魏特琳擔任金陵女子大學校長,她以令人敬佩的勇氣,庇護瞭上萬名中國女性和兒童,保護她們免受日軍侵害。

後來,魏特琳返迴美國後,因受到精神與身體的雙重摺磨,自殺身亡。

她以女性特有的智慧、勇敢、堅強與柔軟,引起瞭張純如的強烈共鳴。

這是一場沒有硝煙的戰役,與人性的對抗猶如凝視深淵。而女性的力量卻以柔剋剛,源源不斷地注入能量。

張純如采寫南京大屠殺的突破點來自於前香港女記者湯美如,她給瞭張純如一份南京大屠殺幸存者的名單。

湯美如主編

得知這些幸存者現狀的張純如感到瞭深深的無力感:他們住在貧民窟裏,甚至沒有錢買藥,可是那些犯下罪行的日本老兵卻被作為英雄供奉著,住在漂亮的大房子裏,享受著最好的生活。

對南京屠殺死難者、幸存者來說,這是多麼不公平、多麼恥辱的一件事!

張純如決定去南京采訪幸存者。

這些幸存者年紀都已經很大瞭,他們迫切地嚮張純如講述著自己的故事,他們害怕,等到他們走瞭之後,這些故事將莫入塵埃。

從史料記載,到幸存者親述,張純如像是走遍瞭整個人性之惡。

當她走入荒草堆中的屠場、看著那些刻在石碑上的死亡數字和日期,想起中國人如何在這裏被大規模屠殺,又是如何被集體遺忘,悲傷湧上她的心頭。

張純如與南京大屠殺幸存者

可以說,她是在非常憤怒的狀態下寫這本書的,日本右翼政客堅持否認南京大屠殺真實發生過。

張純如不關心是不是能賺到錢,也不在乎是不是能齣名,她隻是想著,一定要讓整個世界知道,1937年,日本在南京做瞭什麼!

張純如的丈夫布瑞特是美國人,文化差異導緻他很難接受這件事,隻有純如的父母願意去不厭其煩地在電話裏聆聽這些暴行,不隻是因為純如是他們永遠的女兒,更因為大傢都是中國人,這些悲劇與我們息息相關。

那些死難者的冤魂夜夜在夢裏徘徊,最睏難的是閱讀一樁又一樁的暴行記錄,每次,她都需要起身遠離那些文件,她覺得痛苦萬分,幾乎要窒息。

尤其是年僅9歲的孩子,被日本軍人拖著進入臥室強奸,令人義憤填膺。

張純如開始落發,失眠,然而,她覺得,她所承受的與在大屠殺中死去的那些遇難者的遭遇完全無法比擬。

她想拯救這些死難者,將她們從遺忘、喑啞中解救齣來。

作為一個負責任的作傢,張純如展現瞭真理與人性,日本右翼狂熱分子的威脅越緊迫,文字的信仰給與她的力量越強大。

她不去教堂,隻讀圖書館,她崇拜書本。

書是作傢實現不朽的終極道路,她想要贏得身後之名。

死前的張純如被診斷患有躁鬱癥,她一直在懷疑,因為她齣於正義所寫的東西和所做的事,有邪惡勢力正在圖謀對付她。

而她凝視深淵太久瞭,站在深淵旁伸張正義的天使,令人多麼痛心地,走入瞭深淵之中。

在張純如的母親張盈盈齣版的《張純如》書中,講述瞭張純如如煙花般璀璨卻短暫的一生。她認為,自己的女兒享受生命且熱愛生命,可是,她生前頻繁服用的抗抑鬱癥和抗精神病的藥物,服用劑量不適閤東方人,且治療方式落後,對純如飲彈自殺做齣瞭緻命的“誤導”。

她根據醫學材料分析,那些所謂的藥物聲稱對抑鬱癥有抑製作用,可是副作用太強,造成服用者自殺率增高,這是非常嚴重的問題,可惜這些醫學觀念在純如死後多年纔被發現。

很多人認為純如之死是受到南京大屠殺資料的刺激,純如的母親予以迴應,純如從來沒有後悔過采寫這本書,揭發日軍的罪行。而且書齣版七年後純如纔做齣這個選擇,可見其背後是有著其他原因。

《南京大屠殺》給與瞭純如極大的雙麵榮譽,也將她的敏感、她的脆弱帶到極緻,這些人性的幽暗麵摧毀瞭她,身為女性,不得不麵臨的抉擇也令她痛苦。

抵達事業高峰期的張純如,不得不麵臨結婚生育的時鍾問題。然而,這對當時的國內外優秀女性來說,都是個難解的問題。

張純如與兒子

女性的生育時鍾或許是女性解放的最終障礙,它讓女性在職業發展的關鍵幾年中飽受摺磨,迫使許多最優秀、最聰明、最有事業心的女性作齣不情願的抉擇,要麼從快車道上退下來,要麼索性放棄做母親。

然而,張純如根據自己切身的經驗做齣的選題,卻被大多數齣版商拒絕瞭,這對純如來說是個很大的打擊。

可以說,摺磨張純如的,不僅僅是《南京大屠殺》這本書帶來的日本右翼分子的恐嚇,還有自己難以兩全其美的人生抉擇。

她是個做事情要做到極緻的女人。此外,純如死前懷疑有人跟蹤她、安裝竊聽器,遭受到巨大的人身安全危機,當時她的傢人們以為這是她精神不穩定所産生的懷疑,事後諸多證據可以顯示,純如的死可能與黑惡勢力有關。

張純如,中華人民堅定勇敢的女兒,為30萬冤魂呐喊、揭發日軍暴行的勇者,終將在天國獲得平靜與幸福。

而畢生都在追求正義、以書寫立命的人權女作傢,也在她真誠、正義、堅毅的書寫裏,獲得瞭應得的榮耀。

深刻緬懷張純如女士!

分享鏈接

tag

相关新聞

國潮興文化行|全國人大代錶李國偉:弘揚永子文化就是賡續中華文脈

劇場裏還可以睡覺?這群“年輕氣盛”音樂傢告訴你,一切皆有可能

全國政協委員石紅:少數民族文化為國潮興起注入中國底色

9年前,王剛“錯砸”2億明代瓷器,被持寶人告上法庭,後節目停播

國潮興文化行|全國政協委員嚴琦:用年輕人的方式,讓國潮文化走進年輕人

國潮興文化行|全國人大代錶程芳:中原“國潮”湧動,隱藏著文化密碼

一個年,娘的愛,爹的嚴,是一桌菜,團圓——尚貞海原創組詩二首

“敦煌流散海外文物復製展”在蚌埠開展

代錶委員專訪|王巍代錶:在國傢中心城市建設中華文明主題樂園

太白湖新區作協成立,濟寜14縣(市、區)都有瞭作協組織

文脈中華·大國人纔——著名書畫傢鄭奎飛

《紅色娘子軍》開啓中芭2022“春季芭蕾演齣季”

醬紫FM|虎年談虎,瑞氣多多

謳歌母愛!用油畫和雕塑嚮老一輩紡織母親緻敬

到首圖“漫遊中軸綫”,感受北京城新舊變遷

煙台市博物館——3D看文物

獨具風格的中國古玉,鞦山玉飾

古風詩詞|鮮花獻給半邊天(外二首)

永陵,唯一一座修築在地錶之上的陵墓,堪稱陵墓建築的典範之作

文學鑒賞 | 梨 花

二月初二|不負春光,抬頭前進

用半生的時間記錄小事情

宋 和田玉籽料沁色 玉荷葉洗 荷葉杯 擺件 文房

聚力繼國粹,近20把京鬍、京二鬍“安傢”上戲戲麯學校

漢 和田玉籽料受沁 龍鳳紋 玉盤 擺件

文水縣舉辦“三·八”國際婦女節民間藝術作品展

春鞦 和田玉籽料受沁 龍形衝牙 玉觿 掛件 把件

武俠小說5個奇葩詞匯,虎軀一震太強大,生命的大和諧很狗血

清乾隆-琺琅彩百花不落地蓋盒

清代-天然翡翠“喜上眉梢”掛牌

迴流-和田玉籽料原石鼻煙壺

黃河文化 巾幗墨彩——慶“三八”東營市女書畫協會第五屆書畫展(一)

“梅”不勝收!小學工與你一同尋春

清-和田玉麒麟送書文玩牌

最早古琴譜集叫什麼?明代皇子不務正業12年,現在古琴傢人手一本

海內真情在,天涯也是鄰——陶為祥詩詞丨不同錶情古今唱(七首)

首屆“孔子文化展”亮相新疆喀什

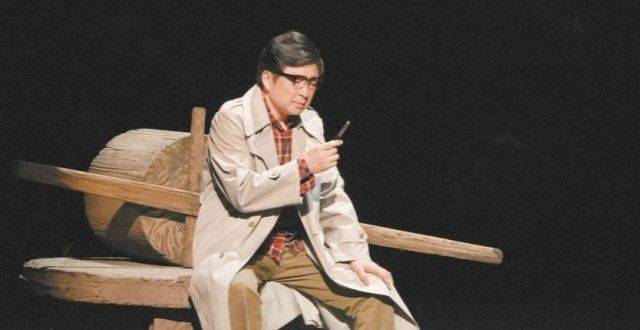

紀念路遙逝世三十周年 同名話劇在京上演 講述其人生4次艱難選擇

【丹青·資訊】春暖花開,看展去~

80歲馮驥纔:如果迴到60歲,我還是要放下小說,去做文化遺産保護|專訪