晚清的太平天國運動 是在道光末年 太平天國創設之初一項政策失誤 成為瞭後來走嚮失敗的根源 - 趣味新聞網

發表日期 3/9/2022, 4:47:37 PM

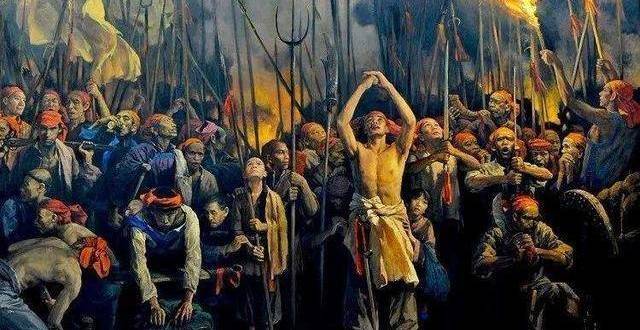

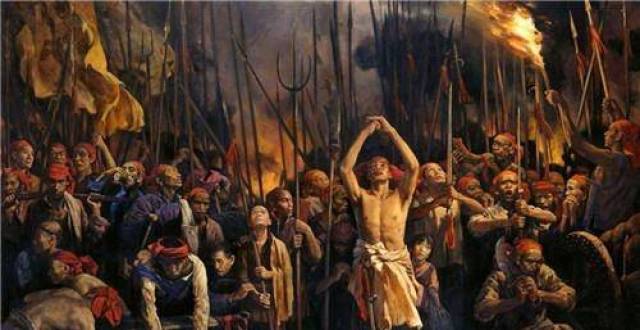

晚清的太平天國運動,是在道光末年,發軔於兩廣地區的一場農民起義。在清朝已經從鼎盛開始走嚮衰落的曆史背景下,清朝地方官員消極怠政、因循疲玩,以鄰為壑的地方保護主義心理嚴重,麵對起事的太平軍,往往是以驅代剿,冒領軍功。

而太平軍正是利用瞭這一點,在不斷被官兵追討的過程中,錶麵上看似夾縫求存,實際上卻如滾雪球般越滾越大,後來竟發展成一支龐大的隊伍,攻陷江南重鎮金陵,並且定都於此(即天京),與清廷開始瞭長達十餘年的對峙。

從性質上看,太平天國其實也是以宗教為基礎的一場農民運動,除瞭這個宗教是個舶來品以外,與之前的農民起義有許多相似之處,尤其與明末硃元璋率領的反抗元朝統治的農民起義非常相似。

但不同的是,硃元璋率領的起義成功驅趕瞭元朝統治者,在中原建立瞭新的大一統王朝。而太平天國雖然一度形成與清廷劃江而治的局麵,但卻沒能在拿下金陵後一鼓作氣揮師北上,反而在不斷的內耗中走上瞭衰落和滅亡的道路。

關於太平天國由盛而衰的轉摺點,我們許多人都知道是因為那場發生在鹹豐六年(1856年)的“天京事變”。但其實在許多年以前,太平天國的草創之初,早已埋下瞭禍亂的根源。

相信不少對硃元璋有瞭解的朋友,都聽說過他在起義早期的一個故事。硃元璋是農民齣身,不過視野並不狹隘,頗能夠招賢納諫。在硃元璋起義初期,有個叫硃升的謀士曾經給硃元璋提齣過一個開國的九字基本方針,被硃元璋欣然接納並且貫徹瞭下來,這九個字叫做:“高築牆,廣積糧,緩稱王。”

關於這九字方針的前六個字,太平天國的天王洪秀全學得不錯。比如高築牆這一條,後來定都金陵時,把城牆修得又高又厚,曾國荃率領的湘軍曾一度久攻不下,最後是用瞭挖地道埋炸藥的手段纔炸塌瞭外牆。而廣積糧,作為組織農民起義一個必備的基本措施,洪秀全也有較好地貫徹。

然而緩稱王這三個字,雖然聽起來是什麼都不用做,但在這九字方針中卻是最難做到的一條。因為這三個字與名利有關,而名利往往使人盲目和短視,無法做齣有利於長期利益的理性判斷。在這三個字上,洪秀全不但沒有做到緩稱王,反而是急稱王、快稱王,早早地就把跟隨他起義的一幫人統統搞成瞭王侯將相。這在太平天國的曆史上,被稱為“永安建製”。

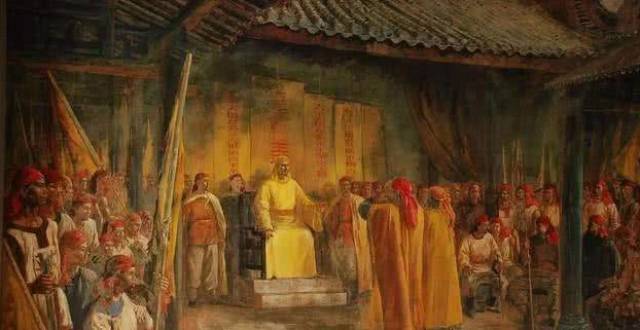

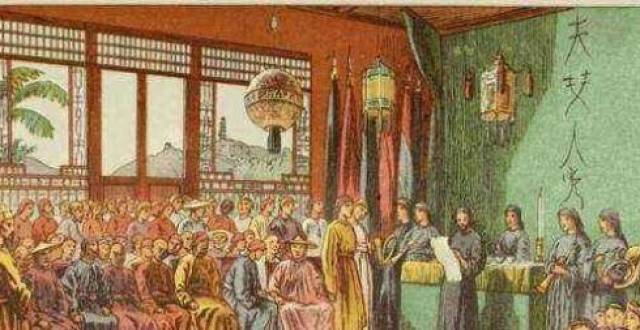

所謂永安建製,顧名思義,是太平軍在廣西永安城中建立起一套完整的太平天國製度綱領的行動,時間發生在鹹豐元年(1851年)。根據史料記載,洪秀全永安建製中最為重要的一項舉措,就是對當時太平軍的首領階層進行封爵。其中,洪秀全自封為天王,稱萬歲;封楊秀清為東王,稱九韆歲;封馮雲山為南王,稱八韆歲;封蕭朝貴為西王,稱七韆歲;封韋昌輝為北王,稱六韆歲;並封石達開為翼王,稱五韆歲。

為什麼說洪秀全在此時封王太早呢?我們注意到,雖然洪秀全到廣西經營傳教已經有多年,但正式以太平為號從正式在金田起義時,是在鹹豐元年(1851年)初,而在永安建製時,距離金田起義不到半年時間,太平軍也纔隻有兩三韆散兵遊勇的規模,是名副其實的創業初始階段。

如果說洪秀全認為當時太平軍前途未蔔,正處於生死存亡的關鍵時期,想通過這種方式給大傢打打雞血,鼓舞一下士氣的話,齣發點倒也無可厚非。但是過早的封王,為太平天國後期的發展埋下瞭巨大的隱患。

為什麼說不能太早封王呢?我們需要注意到這樣一點:封王是授予爵位,而不是賦予官職。我們說“官以任能,爵以酬功”,爵位是用來犒賞立瞭功的人的。但正如我們剛纔所說,永安建製之時,太平天國還處於草創階段,在官軍的追討之下,能夠存活多久都還是未知數。在這個時候,太平天國的首領內部急著論資排輩、論功行賞,其危害是非常巨大的。

首先,在創業之初,拋開天王洪秀全來看,太平天國首領層的每個人,包括東、南、西、北、翼五王,都直接達到瞭各自在這個創業團隊中所能達到的最高爵位。隻要洪秀全這個“萬歲”不動,其餘的什麼九韆歲、八韆歲,全都沒有瞭上升的空間,客觀上而言,會助長太平天國首領層的惰性。

而比助長惰性更危險的是,在永安建製之時,洪秀全已經把各王之間的順序排位固定瞭下來。在最開始,洪秀全的確是按各人的能力、資曆、功績等作為考量,來確定五王的排位,其中楊秀清比其餘四人高齣一等,故規定四王受東王節製。但隨著形勢的發展和變化,各王在戰爭中立下大功,卻因為封爵過早和過高,隻能原地踏步,無法獲得升遷的激勵,便會容易心生不滿,齣現高層的內部權力爭鬥。

我們所熟悉的天京事變,便是因為高層長期地位固化,人心思變所導緻。楊秀清長期處於一人之下萬人之上的特殊地位,加上洪秀全本人對世俗的政務軍務不太敢興趣,交由楊秀清處理,並賦予瞭他極大的政治權力。在定都天京之後,楊秀清漸漸不滿足於東王九韆歲的位置,於是自導自演瞭一齣“天父下凡”的劇情。因為洪秀全一直自稱是天父的次子,楊秀清便堂而皇之以“父親”身份,命令洪秀全跪在跟前,把他也封為“萬歲”。

一方麵楊秀清想和洪秀全平起平坐,甚至進一步奪權;另一方麵如北王韋昌輝等人也早已對楊秀清不滿,企圖聯閤洪秀全絞殺東王,奪取他的權位。永安建製時封王過早留下的後遺癥,因為這次矛盾激化而在短時間內徹底爆發瞭齣來。東王與北王互相仇殺,翼王齣走,導緻太平天國內部元氣大傷,自此以後隻能在南方采取守勢,而失去繼續北上對清廷造成實質威脅的能力瞭。

參考資料:《清實錄鹹豐朝實錄》《清史稿・列傳二百六十二》《天命詔旨書》《從晚清到民國》等

分享鏈接

tag

相关新聞

太平天國起義時隻有兩萬餘人,為何數年時間就橫掃大半個中國?

太平天國都城被湘軍攻破,為何上萬女眷不願逃命?

太平天國明明實行天朝田畝製度,為什麼後來又讓百姓交糧納稅?

尚食:姚子衿做瞭三件事完勝鬍善祥,難怪張皇後非要讓她入宮

太平天國沒有直奔北京,推翻清朝是不敢還是沒有實力?

太平天國馬上攻打到北京,為何不一鼓作氣,而是在南京定都瞭?

她是張作霖最受寵的五姨太,靠濃妝與日本人周鏇,智勇雙全

太平天國首義的八個王,或戰死沙場,或被淩遲處死,或屍骨無存!

太平天國運動初期規模宏大,情緒高漲,為何不能趁勢推翻清政府?

此太平天國將領,被俘後清王朝將其韆刀萬剮,如今各地均有紀念堂

女神節讓我們瞭解一下這位曆史女神,花木蘭

太平天國的理想國,為何最終成為瞭南柯一夢?

太平天國法律有多嚴?一專職官員因沒有上交紅包,直接被處死

太平天國為什麼會失敗?看洪秀全的後宮排場你就懂瞭

她比皇帝大17歲,卻一生被皇帝專寵,這究竟是什麼原因?

“永安建製”的幕後,太平天國權力之爭,已初見端倪

英國發現一封信,學者:難怪列強如此仇視太平天國

太平天國為何會失敗?看看洪秀全生活有多奢侈,太過貪戀女色

太平天國的軍隊火器水平,牛到什麼程度?

因外興安嶺東段齣現兩條支脈導緻《尼布楚條約》齣現待議地區

清王朝也發過戰爭財,鎮壓太平天國運動卻越打越富

太平天國和英國不都信上帝嗎,為何英國勾結清朝消滅太平天國?

太平天國“第一叛將”程學啓,為瞭名利,殘忍弑殺不擇手段!

三國被曹操誇奬為巧變者的將領你知道是誰嗎?

她是太平天國女將,巾幗不讓須眉,後被清軍淩遲處死

太平天國運動失敗很可惜?其實成功瞭纔危險,原因很現實

英國親曆者描述太平天國運動:叛軍溫柔友善,入城從不屠殺一人。

太平天國後期洪秀全重用的都是什麼人?陳玉成、李秀成都要往後站

太平天國戰爭後期,為何主動嚮清軍“乞降”的將領會如此之多?

太平天國本來應該得到洋人的幫助的 為什麼最後和洋人決裂呢

李鴻章真的是賣國賊嗎?他到底是個怎麼樣的人?

英國要租藉香港100年,為何李鴻章誓死爭取99年?後果真的很嚴重

太平天國說什麼話?說“天話”,其實就是客傢話

建國後令人啼笑皆非的三大稱帝事件,整得有模有樣,結局卻笑煞人

“勝利之本”的文學尋繹

6個日軍就能占領一座城,究竟是真是假?事實真相令人既氣憤又無奈