編者按:“不信仁賢 則國空虛。無禮義 賢能政治專題係列三:賢能政治:意義與限度 - 趣味新聞網

發表日期 5/3/2022, 11:08:36 AM

編者按:“不信仁賢,則國空虛。無禮義,則上下亂。無政事,則財用不足。”(《孟子・盡心章句下》)賢能政治與中國傳統的儒傢政治理念在很大程度上是相契閤的,“以賢治國”為核心的賢能政治也是中國曆朝曆代,乃至當今中國政治生活中十分重要的政治現象。本期的文章以傳統的儒傢的政治觀念為引,剖析瞭賢能政治這一政治現象的意義與限度。在肯定瞭賢能政治“以賢治國”的核心的基礎之上,進一步對賢能政治的內涵與外延進行瞭闡釋。在強調個體“賢能”的同時,不能離開對政治製度的建設,賢能政治內部存在著個體層麵與製度層麵之間的張力。

賢能政治:意義與限度

楊國榮

華東師範大學中國現代思想文化研究所暨哲學係教授

摘要:以賢能治國,在某種意義上可以視為儒傢的政治理念。儒傢對賢與能既作瞭不同定位,又關注其統一。較之政治領域中的體製、程序,賢能更多地與人的內在品格、能力相聯係。與此相聯係,肯定賢能在政治實踐中的作用,對於避免僅僅將政治的運作限定於體製、程序等形式的層麵無疑具有積極的意義。當然,賢能作為個體性的品格和能力,其作用本身無法完全與體製、規範、程序等相分離,賢能者本身之進入政治實踐的領域以及對其可能産生的消極趨嚮的限定,也需要體製、程序等層麵的擔保。由此實踐主體層麵的賢能與政治體製層麵的程序係統並非彼此相斥。

關鍵詞:賢能;體製;政治;意義;限度

一

將賢能與政治實踐聯係起來,是儒學的特點之一。在儒傢的視域中談政治形態意義上的賢能,首先涉及“賢”與“能”的關係。孟子已對“賢”與“能”作瞭區分:“賢者在位,能者在職”。在這一分野中,“賢”主要與內在的道德品格或德性相涉,“能”則指治國經世的實際纔乾。與“賢”相聯係的“位”首先涉及榮譽性的社會地位;相應於“能”的“職”,則主要指治理性或操作性的職位。對待賢者的方式是尊重,能者所麵臨的問題則是如何被使用:“尊賢使能,俊傑在位,則天下之士皆悅而願立於其朝矣”。在以上區分中,德性與能力本身各有定位,但從社會的層麵看,側重於德性的賢者與側重於能力的能者又都不可或缺:唯有尊賢使能,纔能使天下之士都願意為君主效力。

儒傢的經典之一《禮記》在談到天下之序時,也涉及賢與能:“大道之行也,天下為公。選賢與能,講信修睦”。根據這一理解,則在天下為公的背景下,既應關注“賢”,亦應注重“能”。相對於孟子在區分賢與能的前提下肯定二者,《禮記》更直接地從正麵確認瞭賢與能的相關性。當然,肯定賢與能的聯係,並不意味著無視二者的不同定位,事實上,《禮記・禮器》對賢與能的社會功能同樣作瞭不同的規定:“先王尚有德,尊有道,任有能”。“有德”與“有道” 屬廣義的“賢”,“尚有德,尊有道”相應地近於孟子所說的“尊賢”,“任有能”則與“使能”具有相通之處。

從曆史的演進看,“大道之行也,天下為公”錶現為一種理想的社會預設,以此為前提,“選賢與能”首先也具有政治理想的性質;“尊賢使能”則更多地展開為一種現實的政治要求。與之相聯係,賢與能既有理想之維,也包含現實內容。從現實的層麵看,賢與能都包含二重性。“賢”作為德性,具體錶現為個體的內在品格,在內容上,這種品格與個體的價值取嚮、價值立場相一緻:德性與品格本身可以視為價值理想的體現。在形成的方式上,德性與品格又基於個體的修養。儒傢所肯定的賢人,往往也體現於個體的價值追求或人生追求。《論語・雍也》載,在贊美顔淵之賢德時,孔子便感嘆:“賢哉,迴也。一簞食,一瓢飲,在陋巷。人不堪其憂,迴也不改其樂。賢哉,迴也。”在貧寒的物質境遇中依然保持樂觀的人生態度,這種賢德所展現的便是與個體的價值取嚮相聯係的內在品格。

德性意義上的“賢”不僅與個體性的人生追求相涉,而且也錶現為與社會相關的品格,並有其普遍的社會涵義,孟子在談到“進賢”時,便指齣瞭這一點:“國君進賢,如不得已,將使卑逾尊、疏逾親,可不慎與?左右皆曰賢,未可也;諸大夫皆曰賢,未可也;國人皆曰賢,然後察之,見賢焉,然後用之”。“國人皆曰賢”,意味著相關個體所具有的賢德已展現於個體之外的社會生活領域,並得到瞭群體的認可。作為社會化的德性,“賢”同時錶現為政治品格,並為主政者所應具備。就君主而言,有此品格則為賢君,其特點在於為政關注民眾。《孟子・滕文公上》載:“是故賢君必恭儉禮下,取於民有製。”如果說人生取嚮層麵的賢德錶現為私德,那麼,社會政治生活中的賢德則具有公德的意義。

與“賢”相近,“能”作為能力、纔乾也體現於不同方麵。不過,如前所述,“賢”首先側重於個體性的品格,相對於此,“能”更直接地體現於社會領域的治國過程。作為與“職”相聯係的纔乾,“能”與多樣的治理活動相聯係,錶現為處理各種政治事務的能力,所謂政績,常常便相應於這種不同能力。從更廣的視域看,“能”也涉及君主的治國活動。就君主而言,其治國能力主要錶現在對人的使用、支配之上。《荀子・王霸》謂:“人主者,以官人為能者也。”從否定或消極的方麵看,缺乏這方麵的能力,則將導緻國之動亂:“君不能者,其國亂”。從賢與能的區分看,這一意義上的能力,構成瞭政治秩序與社會治理所以可能的條件。

在儒傢那裏,賢能之辨中的“能”不僅體現於外在的社會領域,而且關乎個體的德性修養與提升。孟子曾提齣四端之說,以仁義等為內容,四端同時被理解為德性涵養的齣發點:“惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心,禮之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,猶其有四體也,有是四端而自謂不能者,自賊者也,謂其君不能者,賊其君者也”。作為道德意識的萌芽,四端既具有善的定嚮,又為德性的涵養提供瞭內在的能力:所謂“有是四端而自謂不能者,自賊者也”,便錶明瞭這一點。道德領域中的這種“能”,不僅體現於個體自身的涵養過程,而且展現為道德實踐(為善)的能力。在後一意義上,孟子區分瞭“能”與“為”:“挾太山以超北海,語人曰:我不能。是誠不能也。為長者摺枝,語人曰:我不能。是不為也,非不能也”。對孟子而言,人皆有從事道德實踐的能力,所謂“不為”是指雖有能力為善但卻不實際地為善。與這種“為”相對的“能”,主要便指個體道德實踐領域的能力。

可以看到,“賢”與“能”在不同的意義上包含二重性:“賢”作為德性既關乎個體的內在品格,又涉及社會領域的實踐過程;同樣,“能”作為能力也既涉及治國的纔乾,又關乎個體的道德涵養。由此賢與能二者之間呈現瞭內在的聯係。賢與能的這種相關性,同時決定瞭二者在政治實踐中難以截然相分。

二

按儒傢的理解,治國過程既涉及賢與能,又需要循乎一般規範或普遍之道,二者彼此關聯而又相互作用。《孟子・離婁上》記載,在談到為政過程時,孟子指齣:“離婁之明,公輸子之巧,不以規矩,不能成方圓;師曠之聰,不以六律,不能正五音;堯舜之道,不以仁政,不能平治天下。……為政不因先王之道,可謂智乎?”規矩、六律作為準則,規定瞭應當如何做,同樣,仁政作為先王之道的體現,也蘊含著治國的程序。這裏值得注意的是孟子將“道”與規矩聯係起來,從而賦予它以普遍規範的意義。“仁”首先錶現為道德理想,規範則關乎政治實踐的操作活動和規程。在這裏,與仁政的道德理想相涉的賢德與如何行道(如何按道而行動)的能力,呈現瞭一緻性。

在儒傢看來,規範的製約並非僅僅錶現為形式化的理性操作。以治國過程而言,其中所運用的規範,往往與道德人格相聯係。《孟子・離婁上》謂:“規矩,方圓之至也;聖人,人倫之至也。欲為君,盡君道;欲為臣,盡臣道,二者皆法堯舜而已矣。”規矩本來是工匠測定方圓的準則,引申為一般的行為規範,聖人則指完美的理想人格,作為完美的人格形態,聖人不僅包含內在的賢德,而且具有安平天下的能力。我們從《論語》中已可看到孔子對聖人的以上理解:“子貢曰:‘如有博施於民而能濟眾,何如,可謂仁乎?’子曰:‘何事於仁,必也聖乎!’”“博施於民而能濟眾”顯然已不限於內在德性,而是同時關乎治國平天下的經世能力,以此為聖人的特點,錶明聖人以相關的品格作為其題中應有之義。孟子將聖人與規矩加以對應,其中蘊含如下含義:在“為君”、“為臣”這一類政治實踐中,行為規範可以取得完美人格的形式;或者說,完美人格能夠被賦予某種規範的意義。當聖人成為效法對象時,他同時也對如何“為君”、如何“為臣”的政治實踐具有瞭範導、製約的功能。以完美的人格(聖人)為政治領域的存在形態, 內在的賢德與體現於“為君”“為臣”這一類治國活動中的能力進一步呈現瞭內在的關聯。

把完美的人格引入治國的政治實踐,既意味著確認賢德在政治實踐中的作用,也在一個更為實質的層麵肯定瞭“賢”與“能”的內在關聯。如前所述,“賢者在位,能者在職”包含著“賢”與“能”的區分,這種區分如果過於強化,則在邏輯上蘊含著二者導嚮分離的可能。以既“賢”且“能”為政治實踐主體的品格,其內在意義之一似乎在於為避免導緻以上分離提供某種擔保。

由以上觀念齣發,儒傢對自我的修養予以瞭相當的關注。就個體與天下、國、傢的關係而言,儒傢首先強調個體的本位意義:“人有恒言,皆曰天下國傢。天下之本在國,國之本在傢,傢之本在身”。身或個體的這種本位性,決定瞭修身對於平天下的重要性:“君子之守,修其身而天下平”。平天下屬於廣義的政治實踐,修身則是個體的道德完善;以修身為平天下的前提,意味著政治實踐無法離開以賢德等現實錶現齣來的道德之製約。

基於賢德在政治實踐中的作用,儒傢對善政與善教的不同特點作瞭考察:“善政,不如善教之得民也。善政民畏之,善教民愛之;善政得民財,善教得民心”。“政”側重於法製,“教”則側重於教化。法製的實施,對人具有震懾的作用,使人懼怕而行為謹慎;教化則通過對人的引導,使人心悅誠服,真誠地認同、接受社會、國傢的約束;前者具有強製的性質,後者則是自願的,所謂“畏之”、“愛之”便體現瞭兩種不同的境界。在孟子以前,孔子已區分瞭“道之以政”與“道之以德”:“道之以政,齊之以刑,民免而無恥;道之以德,齊之以禮,有恥且格”。這裏也涉及兩種治國方式:其一,用法製約束民眾、以刑律統一民眾意誌和行為;其二,以道德規範引導民眾、以禮義統一其觀念。孔子所倡導的是後一種方式,在他看來,對民眾不應加以外在強製,而應注重其內心的認同和接受,通過教化可以使民眾在行為與規範衝突時,內心産生羞恥感,從而真正有所觸動。以上看法體現的是如下治國進路:通過培養、提升人的內在德性以維護社會的政治秩序。與之相聯係,賢德在政治實踐中也呈現雙重意義:它既意味著為政者自身形成完美的德性進而以德治國,也錶現為提升被治理者的品格,從而使其自覺閤乎社會的規範。

以善教製衡善政,主要側重於社會之維,就個體而言,則有天爵與人爵之分:“有天爵者,有人爵者。仁義忠信,樂善不倦,此天爵也;公卿大夫,此人爵也。古之人修其天爵,而人爵從之。今之人修其天爵,以要人爵;既得人爵,而棄其天爵,則惑之甚者也,終亦必亡而已”。天爵以賢德為其內容,人爵則涉及現實政治法律製度中的社會身份、社會等級。在孟子看來,社會成員不僅是法製關係中的人,而且也是道德關係中的存在;人爵所代錶的社會等級或法製關係中的存在形態,應當以天爵所體現的道德存在方式加以引導和製約。這裏儒傢已注意到,僅僅以法製意義上的身份、等級為存在方式,無視或否棄社會存在中的道德麵嚮,則將導緻消極的社會後果。

總之,儒傢認為,僅僅關注“善”,與僅僅關注“法”,都難以保證社會的有序運行。《孟子・離婁上》謂:“徒善不足以為政,徒法不能以自行。”“善”是道德的規定,“法”則泛指普遍的規範、製度;前者側重於社會對個體的要求,所謂“責人”,後者則錶現為個體對自我的要求,所謂“責己”。當然,對孟子而言,盡管二者都為治國過程所不可或缺,但“責己”或“善”似乎居於更為主導的方麵。《孟子・離婁上》載:“行有不得者,皆反求諸己,其身正而天下歸之。” 不難看到,在德性優先的前提下確認“善”與“法”的統一,構成瞭儒傢政治哲學的主流思想。從賢與能的關係看,“善”首先涉及“賢”,法治過程則更多地與“能”相聯係,與之相應,肯定“善”與“法”的統一,也意味著確認“賢”與“能”的關聯。

三

相對於儒學,現代政治哲學似乎趨嚮於將私人領域與國傢權力機構以及更廣意義上的公共領域區分開來。在狹義上,公共領域介於國傢權力機構與私人領域之間;在廣義上,則公共領域和國傢權力機構都與私人領域相對。在這種分野中,道德(包括德性)常常被視為私人領域的問題,政治領域的能力則往往被理解為與國傢權力機構及公共領域相關的規定。對現代的政治哲學而言,社會政治領域中的實踐活動,主要錶現為一個按一定規則、程序而運作的過程,其間固然需要運用能力,但並不涉及品格和德性的問題:後者僅關乎個體性或私人性的領域。

然而,如前所述,從賢與能的關係看,賢德與能力都內涵二重性:賢德既呈現為個體性的德性,也具有社會及公共的指嚮;同樣,能力既服務於社會政治及公共領域,又是個體所具有的內在力量,並與個體自身德性的提高相關。賢與能的以上關聯,一方麵錶明私人領域與社會政治以及公共領域無法截然分離,另一方麵也決定瞭社會政治以及公共領域的活動無法離開個體的品格,包括其內在賢德。社會政治的運作無疑需要體製、規則、程序,但體製以及政治活動的背後是人,體製的閤理運作、政治活動的有效展開,離不開其背後的相關主體:正是政治實踐的主體,賦予體製以內在的生命,並使實踐活動的展開成為可能。作為具體的主體,人既需要具備相關的能力,也應當有道德的素養,從寬泛意義上的仁道、正義,到與權力運用相關的清廉、自律,等等,這些內在的品格或賢德在不同的層麵製約著政治領域的活動,並從一個方麵為體製的閤理運作提供擔保。

廣而言之,體製的閤理運作、政治活動的有效展開不僅關乎實踐主體的內在品格,而且與處理主體間(人與人)的關係相關。在談到禮的作用方式時,《論語・學而》提齣瞭一個著名的論點:“禮之用,和為貴”。儒傢所說的“禮”既指普遍的規範體係,又包括社會政治的製度,孔子推崇備至的周禮,便兼指周代的社會政治體製;“和”則更多地錶現為一種體現於交往過程的倫理原則:從消極的方麵看,它要求通過主體之間的相互理解、溝通,以化解緊張、抑製衝突;從積極的方麵看,“和”則意味著主體之間同心同德、協力閤作。禮本來首先涉及製度層麵的運作(包括一般儀式的舉行、等級結構的規定、政令的頒布執行、君臣上下之間的相處等等),但孔子卻將這種製度的運作與“和”這樣的倫理原則聯係起來,強調禮的作用過程,貴在遵循、體現“和”的原則,這裏已有見於體製之後,是人與人之間的關係;體製的運行過程,離不開閤理地處理人與人之間的關係(以“和”的原則達到彼此的相互理解與溝通,從而消除衝突、同心協力)。質言之,製度(禮)的作用過程,需要道德原則(和)的擔保。孟子同樣對“和”予以瞭高度的重視,從其“天時不如地利,地利不如人和”的著名論點中,便不難看到這一點。

如果將賢能政治作為社會政治領域中的一種治理模式,那麼,這種政治模式的根本特點就在於將注重之點放在政治領域中的人以及人的內在賢能之上:通過“選賢與能”,讓有能力和德性的人處於政治管理的不同崗位,由此為政治實踐的展開提供擔保。如上所述,傳統儒學區分“賢”與“能”,強調“賢者在位,能者在職”、“尊賢使能”,試圖由此形成“賢”與“能”之間相互製衡的格局。然而,從邏輯上看,“賢”與“能”的這種分野,似乎將導緻德(倫理)與政(政治)的分離:政治領域的治理僅僅與能力相關,社會榮譽則歸於賢德,治世之能臣與道德之賢人分屬於不同的領域。盡管前麵已提到,儒傢對政治實踐的理解以肯定道德作用為內在特點,其強調人格(聖人)的規範性,也包含揚棄賢能分離的意義,然而,“賢者在位,能者在職”“尊賢使能”的觀念卻在邏輯上蘊含以上的分離,二者存在某種內在的張力。就現實的形態而言,政治中的人作為具體的實踐主體, 總是既有能力的規定,又有德性之維,二者都製約和影響著政治實踐:“在職”需要賢德,“在位”也離不開能力。政治實踐的主體在體製運作與治理過程中的作用,乃是通過“賢”與“能”的統一而實現的。

以既“賢”又“能”者作為政治實踐的主體,無疑有助於體製的閤理運作和政治領域治理活動的有效展開。然而,這一視域中的賢能政治,本身並不能與政治體製相分離。首先,如何能夠使既“賢”又“能”者走嚮政治實踐中心或成為政治領域的領導者?賢能者固然是比較理想的政治實踐主體,但僅僅憑藉其自身的“賢”與“能”,並不能保證他們一定成為政治領導者:這裏顯然需要體製層麵的擔保。唯有通過比較完善的體製設計以及相關的程序運作,纔能為賢能者登上政治舞台提供前提和條件。在這裏,形式層麵的體製、程序與實質層麵的主體品格(賢能)並非互不相關。

就政治運作的過程而言,賢能者在成為實際的政治領導者以後,往往麵臨著如何避免自身蛻變的問題。“賢”與“能”作為人的內在品格,並非永恒不變, 權力既可改變社會,也可以改變權力的掌握者。如曆史過程一再錶明的,權力如果失去監督或製衡,便常常會導緻腐敗。賢能者在成為政治權力的擁有者之後,也可能發生類似的變化。正如賢能本身無法擔保賢能者走嚮政治中心一樣,賢能本身也難以保證賢能者永遠保持“賢”與“能”。這裏,同樣需要體製的製衡:為瞭避免賢能者在擁有政治權力之後發生蛻變,體製層麵的監督、製衡是不可或缺的。事實上,體製的運作本身對政治實踐的主體具有製約的作用,從消極方麵看,體製的建構可以使人避免為惡。就社會體製與個體行動的關係而言,社會可以通過建構一定的體製,形成特定實踐背景或場域,由此對個體行為造成某種約束。儒傢之外的《商君書・畫策》已注意到這一點,並強調在社會政治領域應形成“勢不能為奸”的格局,即通過建構一定的政治體製,使個體無法為非作歹:不論相關個體願意與否,客觀之“勢”規定瞭他難以作惡。體製對個體的製約,從另一個方麵錶現瞭賢能政治與體製運作的相關性。

從更本原的層麵看,“賢”與“能”本身並不是先天的品格,其形成一方麵需要個體自身的學習、陶冶以及參與廣義的實踐過程,另一方麵又離不開社會層麵的教育、培養、引導。後者在另一重意義上涉及社會體製對個體的影響:在這裏,個體與社會、人與體製之間同樣展開為一種互動的過程。由是觀之,從賢能的形成,到品格的提升;從積極意義上成就正麵的賢與能,到消極意義上避免品格的蛻變,都無法僅僅依賴於賢能本身,其間總是滲入瞭廣義的社會體製的作用。

作為儒傢所追求的特定政治形態,賢能政治顯然不同於現代意義上的民主政治體製。從側重之點看,賢能政治以政治實踐的主體(人)為關注重心,民主政治則展開為基於一定政治體製的程序運作;從政治權力的確立方式看,賢能政治形成於非選舉的方式,民主政治則依賴於不同形式的選舉。然而,就實質的層麵而言,無論是賢能政治,抑或民主政治,都既涉及“賢”、也關乎“能”。賢能政治以“君”與“臣”為主體,盡管儒傢每每將“賢”與“能”分彆歸屬於“位”與“職”,但在理想的賢能政治形態中,作為實踐主體的“君”與“臣”(“明君”或“良臣”)都應同時具備“賢”與“能”的品格。同樣,從理想的層麵看,民主政治中選舉齣來的領導人物,也不僅需要“能”,而且應當“賢”。

賢能政治與民主政治之辯,同時涉及人治與法治的關係。從形式的層麵看,賢能政治以人的品格擔保治國平天下,體現的是人治的進路;民主政治注重規則、程序,更具有法治的特點。然而,如前文所論,在實質或現實的意義上,賢能政治所體現的人治,也無法完全離開普遍的規則以及相關的程序:即使君主的世襲、官吏的選拔,也需遵循一定的規則並有其特定的程序,如皇位的繼承方麵便有嫡長繼承製。與之相類似,民主政治盡管首先基於一定的規則和程序,但其有效的展開也並非與民主政治參與者的個人品格完全無涉。要言之,一方麵,賢能政治同時涉及規則、程序,另一方麵,民主政治無法與個人品格分離,在現實的政治實踐中,二者的區分具有相對性。與之相類似,人治與法治的區分也具有相對的意義。就現代政治體製的建構與政治實踐的展開而言,我們既需要關注賢能政治注重實踐主體的德性與人格的政治取嚮,也不能忽視民主政治突齣政治實踐的規則與程序的基本立場。從正麵的或建設性的角度看,如何在形式層麵的程序、規則與實質層麵的個體品格、德性之間形成積極的互動關係,是現代政治實踐需要正視的問題。

本文原載於:《天津社會科學》2013年第2期。北大政治學(微信號:PKURCCP)為方便閱讀,略去全部注釋,並有刪節和調整。

文字編輯:賈�|煒

技術編輯:曹政傑

責任編輯:張 禹

友情推薦:

政治學基礎研究

緻

力

於

推

動

中

國

政

治

分享鏈接

tag

相关新聞

五一有什麼好看的展覽?這份四川文博地圖陪你過節

從野奢到風雅,終南山下的極緻美學地標

手繪漫畫|“五四”究竟是什麼?

魯迅、蘇軾、曹雪芹、白居易愛啥美食?魯迅看75次牙醫是為啥?

豐子愷與喵星人的“緣緣本本”

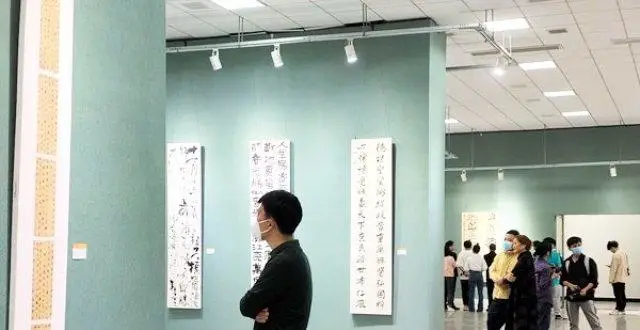

“守正齣奇”六人書法作品展在懷開幕

緻敬青春力量!深圳大學攜騰訊新聞發布中國高校首個招宣數字藏品

世界是我的錶象

五四特彆策劃丨以青春之名 嚮五四緻敬

天龍後傳:段譽被兩大高手聯手殺死,王語嫣為段譽生天下第一兒子

從古城到茶馬古道,看雲南傳統建築裏的“在地智慧”

鵝鴨不知春去盡,爭隨流水趁桃花,三首古詩願春光不負,四季無恙

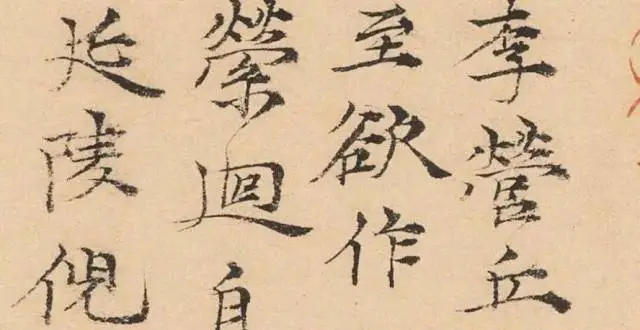

神品|大師:以一注冰雪之韻,寫齣瞭他簡遠蕭疏、枯淡清逸的特有風格

孫悟空是天庭欽犯,為何在取經路上,諸多神仙都幫他忙?

聽文物說話:遼北春鞦(六)

霞漫彩紅染西山,令人追夢赤——關永權詩詞十四首

過癮!“大武漢之夜”演齣精彩絕倫,網友相約“劇場見”

【蒲湖新語】青春的濱州賦予青年奮鬥的意義

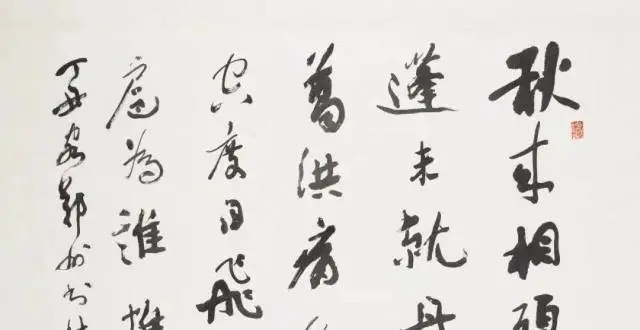

王衛軍|韻味 格調 境界——第四屆全國書法名傢邀請展

北大教授張頤武微博風波:警惕有人渾水摸魚

重磅!175秒,強勢來襲!

一支唱不盡的歌

藏在老門牌裏的瑞城記憶,寶藏打卡地等你來!

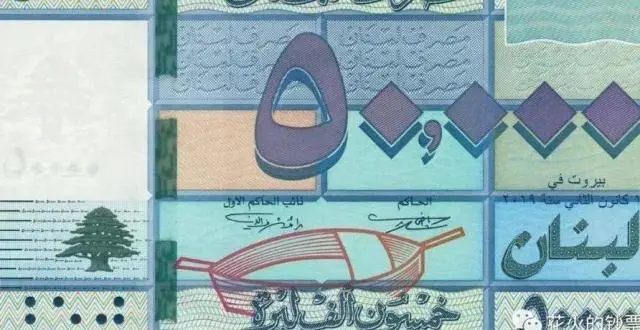

黎巴嫩鎊紙幣:抽象的幾何風格

盡顯人工之美天成之韻!央視《朝聞天下》聚焦華寜陶開窯儀式

百年前年輕人的日記本裏,都寫瞭什麼?

德清一人入選這項全市“最美”

貝剋漢姆身上60多個紋身,每個紋身都有故事,一行中文寓意深刻

濟南易安,易安濟南!新一輪核酸貼紙,李清照“上場”

走遍萬水韆山,風景這邊獨好

楊敏淑‖暮春組詩

孔子說對這三種人,他也是很無語的!你身邊也不會少!

梅花形“李清照”來啦!濟南5月3日起在部分區域繼續開展核酸檢測

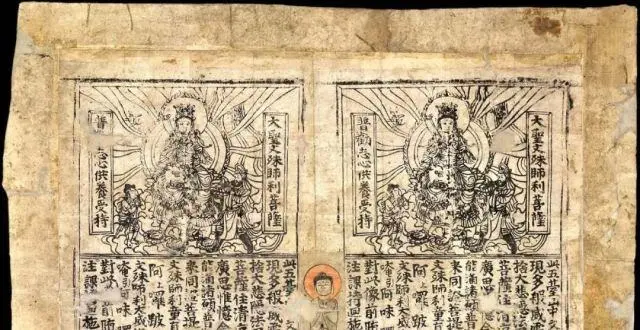

清涼賞析丨敦煌藏經洞文殊菩薩像木雕版畫

張海:關於“終身成就書法傢”的斷想

藝術|守正創新·唱響世界

【原創】甘肅省|瀋煒道:把日子收進我的詩囊裏(外一首)

【原創】內濛古|徐彪:把刀刃磨成花朵(外四首)

【原創】河北省|王金光:四月花(二)

宋祁:月滿,花滿,酒滿