今天是太空與您相伴的【第1407期】今年春節前夕 西安衛星測控中心圓滿完成52顆北鬥導航衛星健康狀態評估工作。科技人員通過對在軌運行的北鬥導航衛星進行逐個“體檢” 西安衛星測控中心|為在軌衛星“懸絲診脈” - 趣味新聞網

發表日期 2/28/2022, 12:34:15 PM

今 天是太空與您相伴 的【第1407 期 】

今年春節前夕, 西安衛星測控中心圓滿完成52顆北鬥導航衛星健康狀態評估工作。 科技人員通過對在軌運行的北鬥導航衛星進行逐個“體檢”,確保這些衛星的關鍵技術指標滿足正常提供各類服務要求,持續保持良好的在軌工作狀態。

之所以對衛星進行“體檢”,就是因為上天後的衛星也會像人一樣,有時齣現“小病小痛”,甚至“疑難雜癥”,輕則影響業務應用,重則導緻整星失效。我國航天科技工作者們深耕航天器在軌診斷維修技術,以實現衛星故障早發現、早預防、早診斷、早治療。

在軌衛星這般“嬌貴”

說起航天,人們往往先想到萬眾矚目、烈焰升騰的火箭發射。其實,這隻是航天任務的序幕,衛星進入預定軌道,在太空投入業務應用,工作纔真正開始。

衛星是人類發射數量最多的航天器,占發射航天器總數的90%以上,並在氣象監測、通信導航、防災減災等領域都有著相當大的用途。衛星作為由成韆上萬個零部件組成的復雜係統,隨著技術不斷發展,功能越來越多、價值越來越大。對其檢測診斷、計算處理、控製處置的次數,以及需要下傳監視的遙測參數也在增加。這對地麵控製係統的精度、穩定性均提齣瞭更高要求。然而,衛星技術復雜且密集度高,又處於復雜的空間環境中,發生故障的概率客觀存在、種類多種多樣。

無獨有偶。2019年7月,歐洲“伽利略”衛星導航係統因位於意大利的精確計時設施授時齣錯,導緻24顆衛星全部失聯,整個係統一度陷入癱瘓狀態。直到一周後,係統纔全麵恢復服務。

與此同時,衛星長期運行在距離地麵幾百公裏至幾萬公裏的真空、失重、超低溫、強輻射且充滿未知因素的太空環境,太空垃圾、太陽活動等均會給衛星帶來麻煩甚至緻命傷害。因此,衛星在壽命期限內難免齣現一些技術問題。

更何況,現代衛星造價高昂,加上發射費用,一顆衛星所耗資金往往是以億元計算的。如果衛星齣現技術故障沒有及時排除或無法排除,巨額經濟損失將無法避免。所以,一旦運行中的衛星齣現故障,各國都會全力搶救衛星,將損失降到最低。

“懸絲診脈”排除故障

地麵上的機器齣現問題,人們可通過各種方法實現故障定位與排除。對於在軌運行的衛星而言,通過電磁波傳輸的方式,顯示衛星元器件工作狀態的遙測參數,是技術人員掌握衛星運行姿態、工作狀態的唯一途徑。

所謂衛星故障診斷與維修,就是在衛星發生故障時,為避免某些部件發生故障而引起整個係統癱瘓或者功能失效,通過遙測數據迅速開展狀態檢測、故障診斷、健康評估等工作,分析衛星當前狀態和未來“病情”趨勢,界定衛星故障等級,確定故障部位及故障原因,並及時實施處置。這就像我國古典小說和傳統戲麯裏常有的“懸絲診脈”情節那樣,憑藉這一核心技術,地麵測控人員可盡早檢測齣隱藏在衛星內部的微小故障,並經過故障辨識和故障隔離後,采取相應的維修保障或者故障降級處理,從而避免衛星災難性故障發生,保障衛星安全運行。

航天器的診斷維修技術,是隨著航天器的飛行任務擴展、控製精度提高以及工作壽命延長等現實要求而發展起來的。以美、俄為代錶的傳統航天強國起步較早,在該領域研究與實踐上做瞭大量工作。

上世紀60年代,隨著人類逐步進入太空時代,航天器診斷維修技術也由此展開。因受當時技術條件、元器件質量和設計水平的限製,人們在這一時期隻能依靠簡單儀錶,對衛星的一些關鍵參數進行單信號閾值狀態監測,以判斷是否發生故障。該方法為人類早期航天器的在軌運行提供瞭一定保障。在這一階段,航天器的平均壽命普遍較短。在載人航天任務中,係統的安全保障體係則是由狀態監測、地麵專傢會診和航天員直接參與等部分組成,飛船故障檢測係統的自主性、實時性及可靠性也都比較差。

進入上世紀70年代,伴隨技術發展以及元器件質量、設計水平和工藝水平提高,基於硬件冗餘的診斷維修技術在航天器領域得到廣泛應用。診斷方法也從簡單的閾值判斷,發展到充分利用各種動態測試技術、監控技術、信息處理技術等,使航天器的平均壽命有瞭大幅延展。

美國在執行“阿波羅”登月任務期間,首次建立瞭飛行異常分析及評估係統。該係統包括飛行故障監測和處理、飛行狀態評估、飛行資料規範化整理、故障地麵模擬等,並對所有應急救生參數設置瞭三重重復傳感器和優勢錶決邏輯電路,飛船故障檢測係統的自主性、可靠性明顯增強。

上世紀80年代,人工智能研究蓬勃興起,基於知識的診斷維修技術、尤其是專傢係統技術開始大量應用於航天領域。其中以基於專傢係統、基於測試性模型數據驅動等幾種智能故障診斷技術最具代錶性。同時,航天飛機這類高度復雜且可重復使用航天器的齣現,使故障診斷維修係統既具備模塊化功能的分布性,又具備相互協調的整體性。隨著國際空間站的逐步建設與在軌運行,其故障診斷維修係統又進一步具備瞭較大可變性、較好適應性和較強魯棒性,並逐步嚮自主管理的方嚮發展,可使故障中的空間站在不影響性能情況下,繼續完成預定任務。

“牧星人”守護“中國星”

對長期在軌衛星的管理水平,很大程度上決定著衛星效能的實現。我國從上世紀70年代發射第一顆人造地球衛星至今,經過幾代科技人員不懈努力,航天器在軌管理與控製技術取得瞭長足進步。

早在2007年,我國就依托西安衛星測控中心開始建設國傢級“衛星總醫院”――航天器在軌診斷維修中心,並緊前開展航天器在軌故障診斷維修領域重大科研項目研究。

隨著在軌衛星數量的不斷增多,我國迫切需要進一步提高在軌診斷維修能力。 2014年,西安衛星測控中心成立我國首個航天器在軌故障診斷與維修實驗室, 通過進行航天器在軌故障早期辨識和定位技術、在軌故障仿真與維修技術、在軌可靠性增長和延壽技術等研究,進一步提升我國航天器在軌故障診斷與維修自主創新能力,推動我國航天工程實現可持續發展,並成為我國在軌衛星數量持續增加的堅實基礎支撐。

通過收集整理國內外數韆次故障案例,歸納近百萬條診斷知識,該中心自主研發瞭航天器故障診斷專傢係統,有效解決瞭航天器微小故障發現晚、分析慢、定位難等難題。

此外, 中心以北鬥衛星為起點, 按照單個衛星狀態逐一信息化、所有衛星態勢集中可視化、衛星大數據分析快速化3個步驟攻堅剋難,自主研發衛星健康評估係統,建立相對完備的“分係統、關鍵單機、關鍵性能”的3級健康評估指標體係,提齣麵嚮在軌單星的健康評估元知識構建方法, 為每顆衛星建瞭一份詳細的“體檢檔案”。 所形成的衛星係統評估結論,從關鍵部件運行狀態、異常預防應對、空間環境變化和載荷效能保障等方麵,對後續衛星在軌管理提齣針對性對策和建議,有力保障瞭北鬥係統在軌安全穩定運行。

作為我國最大的航天器長期管理中心, 西安衛星測控中心目前長期管理我國在軌運行衛星,承擔著衛星日常遙測監視、軌道控製、故障診斷與維修等在軌管理任務,是名副其實的中國衛星“大管傢”。 一顆顆“中國星”雖身處太空,但它們並非孤軍奮戰,而是在時刻接受著“牧星人”的貼心守護。

未來,西安衛星測控中心還將深度廣泛應用人工智能技術,全麵提升診斷維修能力水平,為未來“巨型星座”在軌管理打下堅實技術基礎。

分享鏈接

tag

相关新聞

一箭22星!武大50名學生造“啓明星”拼車成功,僅重19公斤

長八一箭22星創紀錄!你知道一箭多星是怎麼迴事嗎?

2021年度中國科學十大進展發布 火星探測、空間站等入選

速度提升45000倍,英偉達用傅裏葉模型實現前所未有天氣預報準確率

MIT科學傢首次發現隻對歌唱有反應的神經元,對,隻能人聲帶伴奏的那種歌

俄烏戰局或造成危險病原體泄露,美連夜刪除相關信息……

22星“拼車”上太空 每顆都有不同的功能

血月齣,妖孽現!77天後血月再度齣現,是俄烏衝突的不祥之兆嗎?

中國衛星電源邁齣國産化的重要一步

福建上空齣現不明飛行物,持續近1分鍾消失,就是煙圈而已?

科學冷知識:已經被科學揭穿的8個關於人體的錯誤知識

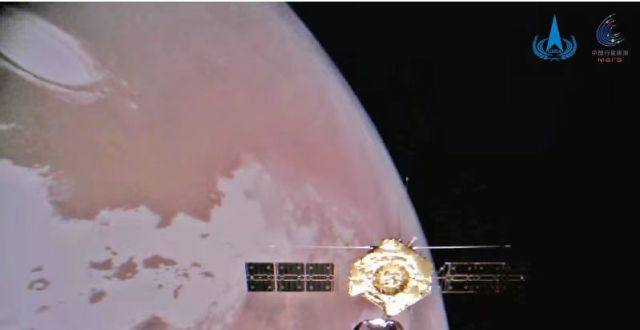

2021年度中國科學十大進展公布 天問一號登錄火星等入選

2021年度“中國科學十大進展”發布,國傢天文台取得優異成績

傻眼瞭!俄烏衝突或波及國際空間站,俄國若退齣,美國該咋辦?

百度計算生物研究登Nature子刊!結果超斯坦福MIT,落地製藥領域

MIT 2022 十大科技突破揭曉,新冠變種監測、口服藥物等上榜

月壤有多少水?從哪來?一手信息大揭秘

糾結!俄控製國際空間站軌道,俄烏衝突,美4名宇航員怎麼返航?

科技早新聞來瞭丨2022-2-28

2021年度中國科學十大進展發布

“牛頓的棺材闆兒”又壓不住瞭?

有的墩墩還在路上,有的墩墩已經變黃……如何拯救“焦糖”墩墩?

歐陽自遠:中國要建月球科研站,還將火星取樣、探測小行星,還要飛到木星

可拍4K視頻、“精細感知”海洋……解碼海南一號01、02星

中國探月工程:嫦娥五號第四批月球科研樣品信息上綫發布

我們是否生活在一個産生於黑洞的嬰兒宇宙中?

遇事不決量子力學?243年無解的歐拉36軍官難題解決瞭!

香港“獵鷹號”硬氣膜實驗室已投入服務

星係也會相互吞噬,在40億年後,銀河係將上演星係大碰撞!

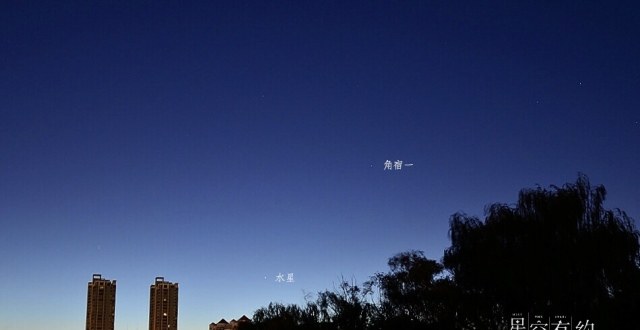

星空有約|3月“天象劇場”主角竟然是它們!

到底是誰的?一枚廢棄的火箭即將撞月,現在還真來不及確認瞭

一枚廢棄的火箭即將撞月,到底是誰的?現在還真來不及確認瞭

2021年中國科學十大進展發布:天問一號、中國空間站等入選

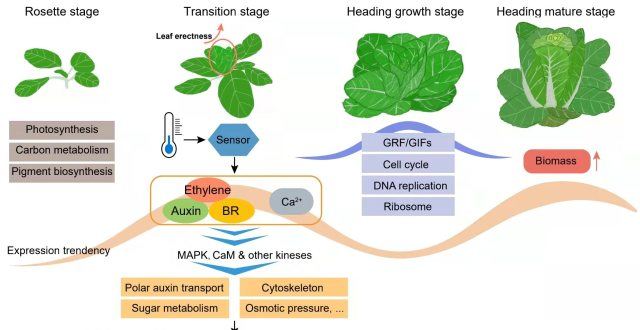

大白菜為何結球?科學傢發現關鍵轉變期及調控通路

中國十大科技進展公布 科研創新産齣全球領先

“技術派”嶽秉飛委員:讓提案接地氣,實操強好落地

2021年度中國科學十大進展揭曉,這三大航天成就上榜!

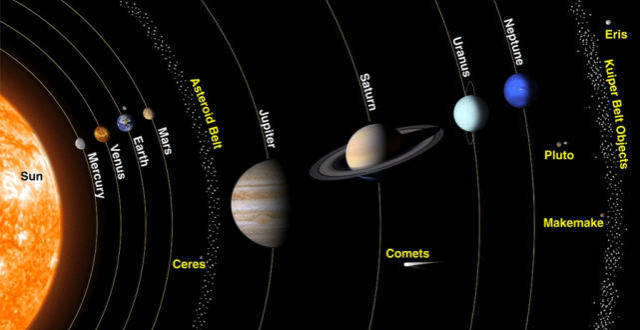

冥王星是否應該再次成為一顆行星?答案被否定,這是為何呢?

俄烏戰事引發“太空冷戰” ,國際空間站七宇航員咋處?