大傢都知道 1948年8月 國軍有六個兵團撤到台灣,兵團司令後來怎樣 - 趣味新聞網

發表日期 3/29/2022, 4:59:34 AM

大傢都知道,1948年8月,國軍改變瞭與我軍作戰的戰略戰術,決定恢復原來的軍、師兩級番號,並將兵團作為一級野戰指揮機構,組建以兵團為主的機動力量和以各綏靖區為主的防禦力量。

其中,番號為數字的兵團有二十二個,編為1―22兵團。無數字編號的兵團全為西北馬傢軍所部,即青海兵團、寜夏兵團以及為瞭反攻鹹陽臨時組建的海固兵團。

自1949年4月我軍發起渡江戰役後,國軍基本上喪失瞭抵抗能力,這些重建或新組建的兵團要麼全軍覆沒,要麼起義。但按國軍的傳統,兵團被殲滅後再重建,再被殲滅後第二次重建,因此每個兵團都有被殲滅後重建的曆史。據統計,二十二個有數字番號的兵團先後組建瞭四十六次,平均每個兵團重建兩次以上,最牛第四兵團重建瞭四次。

也可以說,國軍在整個解放戰爭期間一共組建瞭四十九個兵團(含馬傢軍三個兵團),兵團司令的頭銜可以說已經不怎麼值錢瞭。

然而,大勢已定,這四十九個國軍兵團能撤離大陸到台灣的也所剩無幾,筆者通過查閱一些有限的軍事資料,認為國軍有第一、第四、第八、第十八、第二十一、第二十二等六個兵團(含重建)能保留建製成功撤到台灣。

這六名兵團司令官,筆者也認為算是國軍中的人精,能帶部隊逃過我軍雷霆萬鈞之打擊全身而退,這本事不是什麼人都能具備的。

第一個說說第一兵團。比較幽默的是,作為編號為一的兵團,在不到一年的時間裏起義瞭兩次。第一次是鄭洞國在長春起義,第二次是陳明仁在長沙起義,這算是老天爺給校長開的天大玩笑。

但陳明仁起義時,第一兵團不少部隊受蠱惑叛變,計有第71軍部和第87師、第88師;第14軍軍部和第10師、第62師、第63師1個團;第100軍第19師兩個團、第197師一個團,共4個整師+4個團,約4萬人。

正為陳明仁起義而焦頭爛額的華中剿總司令白崇禧大喜過望,任命國防部次長兼長沙綏靖公署副主任、國軍宿將黃傑為司令官。

黃傑,熟悉抗戰蘭封會戰的讀者也很熟悉此人瞭,校長嫡係的嫡係、寵臣愛將之一,但能力很一般。

黃傑,湖南長沙人,黃埔一期畢業,畢業後分配到黃埔軍校教導團任偵察隊排長,起點不算高,可後來進步速度令人咂舌,並不是浙江人的黃傑為何升遷如此迅速?原因在於黃傑救瞭校長三次。

第一次是東徵時,校長因指揮失誤被陳炯明圍攻,冒死前來報信讓校長快點撤退的正是黃傑。之後,陳賡大將背著校長撤退,掩護他倆的還是黃傑和他的偵察隊。因此功,黃傑火綫提拔為連長,畢不到兩年就升任營長。

第二次是濟南事變,日軍蓄意在濟南鬧事,襲擊我軍,校長下令撤退,掩護校長撤離濟南的還是時任第二師第七團團長的黃傑。撤退到濟南城外後,黃傑不放心校長安危,親自給校長站崗,給校長留下瞭深刻印象,半年後升任第五旅旅長。

第三次是中原大戰,校長指揮第二軍團輕兵冒進,誤入馮玉祥包圍圈,第二軍團全綫崩潰,在柳河車站指揮作戰的校長也被西北軍威脅,多虧瞭黃傑和韓練成各率步騎兵救駕,因此功,兩年後升任第二師師長。

可惜,黃傑本人軍事纔能實在一般,抗戰時期,校長和薛老虎決心集中重兵在蘭封圍殲冒進的土肥原師團(第14師團),當薛老虎12個師在蘭封奮力拼殺,縮小包圍圈時,黃傑指揮的第八軍卻沒放一槍一彈就放棄外圍重要據點商丘,使增援的日軍16師團威脅薛老虎側背,蘭封會戰功敗垂成。此戰過後,黃傑就被校長閑置,調任成都中央軍校教育處處長。

可六年後,黃傑卻再次復齣,齣任第六軍軍長、第十一集團軍副司令,滇西反攻時靠宋希濂,結果反攻勝利前夕狀告宋希濂謊報剋復龍陵,宋走後,黃傑如願以償接任司令。

解放戰爭時期,黃傑又一次被閑置,任中央訓練團教育長兼軍官訓練團教育長。到1948年8月纔復齣擔任國防部次長兼長沙綏靖公署副主任。陳明仁起義後,白崇禧以叛逃部隊為基礎重建第一兵團,黃傑接任第一兵團司令官。

但黃傑水平實在一般,在衡寶戰役中,第一兵團損失瞭100軍全部和14軍62師。在廣西戰役中,第一兵團撒開腳丫子南撤,還是被四野39軍追殲瞭71軍和重建的14軍62、63師。撤越部隊保存比較完整的隻有14軍10師和兵團部直轄部隊,加上第一兵團散兵,共六韆人。再加上其他兵團的散兵,計兩萬人。但算上眷屬、百姓、地方警察、遊雜人員等,總計達三萬三韆四百人。

一到越南,官兵百姓被法國人關進金蘭灣和富國島兩大集中營看押。到1952年10月,國軍和法國人達成協議,分幾批撤齣在越人員。

黃傑迴到台灣以後被稱為“海上蘇武”,曆任台北衛戍司令、陸軍總司令兼台灣防衛司令、總統府參軍長、台灣警備總司令等職,1960年晉升一級上將,可以說迎來事業第二春,1996年在台北病逝。

第二個說說第四兵團司令瀋發藻。

瀋發藻,江西大餘人,畢業於黃埔軍校第二期工兵科,畢業後分配到第一師,從見習排長一直升到國府警衛第一師團長。一二八事變前,國府警衛第一師改編為87師,升任87師261旅522團團長,參加瞭一二八淞滬抗戰,戰功赫赫。1934年2月調升第87師259旅旅長,參與鎮壓福建事變。

抗戰時,瀋發藻升任87師副師長,率部先後參加瞭淞滬會戰和南京保衛戰,並在淞滬會戰中火綫升任87師師長,算是國軍中少有的打滿淞滬、南京全場的師長之一。1939年5月26日調升第二軍副軍長。11月調任中央軍校第8分校副主任,之後長期從事軍事教育工作。到1944年2月纔短暫調任暫二軍軍長。

抗戰勝利後,瀋發藻再次離開部隊,曆任中央訓練團乾部總隊總隊長、陸軍總司令部編製訓練署署長、陸軍裝甲兵編練總處處長、國防部部隊動員復員廳廳長。解放戰爭後期纔再次復齣掌軍,任第3編練司令部(轄第23軍、第70軍)司令官,駐紮江西。

1949年5月,第三編練司令部改編為第4兵團,瀋發藻仍任司令官。此時,後到江西的鬍璉為瞭重建十二兵團,在江西省主席、土木係戰友方天的鼎力幫助下搶瞭不少師管區的兵源,引起瀋發藻嚴重不滿,瀋發藻甚至和黃埔老學長、第四兵團司令員陳賡大將聯係(陳賡曾任黃埔二期入伍生連連長),打算起義。

然而,瀋發藻起義有個條件,要求我軍先打國府江西省政府駐地吉安,幫助他消滅方天,但陳賡沒同意,先打南昌,瀋發藻認為我軍“沒誠意”。加上老長官顧祝同的勸說,瀋發藻打消瞭起義的念頭,率部從江西撤到廣東,再撤台灣,第四兵團保存較為完整,兩個軍仍有兩萬人。

到台灣後,瀋發藻曆任台灣防衛總司令部副總司令、陸軍總司令部副總司令,1973年2月4日病逝於台北。

第三個說說第八兵團司令官、馮玉祥十三太保、西北軍五虎之一的劉汝明。

劉汝明,河北省獻縣人,傢境貧寒,為瞭養活弟弟妹妹,劉汝明於1912年元月到景縣去投軍,投的是陸建章組建的左路備補軍,所在營的管帶就是著名將領馮玉祥。

入伍後,劉汝明從文書做起,在軍中一路升到馮玉祥警衛旅旅長、第十師師長。北京政變後,奉馮反目,奉軍大舉進攻南口,劉汝明指揮所部和佟麟閣的十一師浴血奮戰四個月,最後全身而退,成為馮軍中保存完好的師。馮玉祥在五原誓師後,劉汝明的第十師又一馬當先,擊敗瞭包圍西安的鎮嵩軍劉鎮華所部,馮玉祥贊嘆道:孤軍當南口之險,走馬解西安之圍!

西安解圍之後,劉汝明曆任西北軍第二軍軍長、第二集團軍特務師師長、第10軍軍長。中原大戰時任第5路軍總指揮,率領3個軍齣潼關增援,被圍魯山,經過激戰突圍,北渡黃河進入山西。馮玉祥下野後,敗退到山西的馮軍殘部被張學良收編,整編為第29軍,宋哲元任軍長,劉汝明任副軍長、暫二師師長。

長城抗戰時,劉汝明率暫二師在羅文峪與日軍拼殺,力挫日軍多次進攻,生擒敵指揮官3人,殺敵1000餘人,因功勞晉升為中將。1936年6月任察哈爾省主席兼保安司令、143師師長。

抗戰時期,二十九軍擴編為第一集團軍,143師擴編為第六十八軍,劉汝明任軍長,參加瞭平津抗戰和徐州會戰,並在徐州會戰中擔任殿後任務。1943年3月升任第二集團軍總司令。

解放戰爭時期,劉汝明部隊不斷遭受解放軍的打擊,不過劉汝明打仗也非常滑頭,指揮的第八兵團轄55軍、68軍、96軍,在淮海戰役中增援黃維兵團,不算特彆積極。渡江戰役時,劉汝明第八兵團奉命守備江防。劉汝明早料到長江會被突破,提前做好的跑路的準備,渡江戰役一開始就撒開腳丫子南逃,從江蘇一路逃到廈門,再從廈門逃到高雄,全軍仍有1.6萬人,其中西北軍班底的55、68軍有5600多人。

到台灣後,第八兵團各部除96軍外一律被撤編,劉汝明也因廈門防禦不力被撤職,從此鬱鬱寡歡,1975年4月28日在高雄病逝。

順便說一句,台灣本來是屬於祖國南方,麵食種類非常單一,自從第八兵團各部被撤編後,除軍官外的近四韆北方老兵沒瞭生活來源,隻好靠做麵食攤販為生,使得台灣如今麵食品種非常豐富。

第四個說說這六個人中最為有名的兵團司令――第十二兵團司令官鬍璉。

一提起鬍璉,讀者都很熟悉瞭,什麼“對陣我軍沒有敗績、十個西北王(鬍宗南)抵不上一個金門王(鬍璉)”等,鬍璉也的確是一位非常優秀的國軍將領。

鬍璉,陝西華州人,早年從傢鄉高小畢業後投國民軍擔任文書,1925年到廣州投考黃埔四期,畢業後曆任國軍第二十師排,連長。1928年12月對鬍璉來說是人生最大轉摺,因治兵嚴謹被陳誠看中,調到十一師第六十一團連長,從此成為土木係的一員乾將。

在中原大戰、與紅軍作戰中,鬍璉逐漸嶄露頭角,曆任十一師營長、十一師六十六團團長。淞滬會戰爆發後,鬍璉率六十六團參與整場會戰最慘烈的羅店戰鬥,組織敢死隊用集束手榴彈炸坦剋,又組織機槍火力網封鎖日軍前進通道,鬍璉甚至親自躍齣陣地與日軍進行肉搏,一晝夜打退敵人十幾次進攻,因功升任第六十七師一一九旅旅長。

1939年後,鬍璉率部開赴湖南,先後參加瞭第一次長沙會戰、棗宜會戰,在當陽與日寇激戰一周,重創敵軍,1941年調任福建預備第九師師長,1942年調迴第十一師師長。1943年,鬍璉率十一師與日寇血戰石牌要塞,甚至寫下瞭“成功雖無把握,成仁卻有決心”的絕命書,殺退瞭日軍進攻(但十一師參謀長趙秀昆晚年迴憶此為捏造),榮獲青天白日勛章,並晉升為十八軍副軍長。一年後正式成為土木係主要乾將――十八軍軍長。

解放戰爭時期,18軍整編為11師,鬍璉任師長,在章縫集、南麻擊退瞭我晉冀魯豫野戰軍和華東野戰軍的進攻,並謊稱大捷。我軍韆裏躍進大彆山,整十一師奉命尾追,在大彆山一帶給我軍帶來不小傷亡,升任整十八軍軍長。

1948年9月初,國民黨軍隊取消整編軍番號,恢復原來的軍師番號,原整十八軍的部隊並入新組建的第十二兵團。可校長卻讓書呆子黃維任兵團司令、鬍璉任副司令。鬍對此大為不滿,以父親病重和醫治牙病為由,請假離開部隊跑到武漢。

淮海戰役,黃維兵團被圍,校長又想起瞭鬍璉,將其空降到雙堆集協助黃維指揮作戰。12月15日,我軍對黃維兵團發起總攻,鬍乘戰車衝齣瞭重圍。

1949年2月,鬍璉被任命為第二編練司令部司令,第十二兵團司令,在老戰友、江西省主席方天的支持下,十二兵團很快就組建瞭18、19、67三個齊裝滿員的軍,總兵力達9萬人。1949年10月25日增援金門,給我軍登陸部隊帶來不小傷亡。後一直擔任金門防衛司令,曾指揮偷襲南日島戰鬥,占瞭一些便宜,但在東山島戰鬥中被我軍擊敗,損失三韆多人。

1958年鼕,鬍璉調離金門,曆任陸軍總司令部副總司令、駐南越大使、“總統府”戰略顧問,並晉升為一級陸軍上將1977年6月22 日因患心髒病在台北逝世。

第五個說說第二十一兵團司令劉安祺。劉安祺,山東省濟寜人,畢業於黃埔軍校第三期步兵科,畢業後編入教導團突擊隊,參加東徵,曆任見習排長、機關槍連連長、教導師第七連連長、五十八團二營營長、團長,擔任校長警衛。1933年2月升任八十七師二六一旅旅長。

1937年8月,劉安祺率部增援上海,參與瞭淞滬會戰,火綫提拔為六十一師副師長,撤齣上海後調任四十師師長,先後參加瞭對日蘭封會戰、徐州會戰、靈寶戰役等。青年軍組建時,太子特地欽點劉安祺調任青年軍205師師長、青年軍第六軍軍長,擔任陪都的衛戍任務。

解放戰爭時期,劉安祺曆任青年軍軍官訓練團團長、七十一軍軍長,協助陳明仁守備四平街,結果劉安祺因怕死沒去四平,躲在新民。四平大捷後反倒升任第七兵團司令。1948年6月,校長電調劉安祺接替王耀武擔任濟南守備,劉安祺又怕死不去,校長隻得改調他去青島守備,任二十一兵團司令兼青島警備司令。

1949年5月14日,劉安祺接到密令,率二十一兵團撤離青島,調往海南,一月後撤到台灣,在高雄登陸。到台灣後,劉安祺曆任台灣中部防守區司令、五十軍軍長、陸軍預備部隊訓練司令部司令、第二軍團司令官、陸軍總司令、三軍聯閤大學校長,1970年晉升為一級上將,1974年退役,轉任“中央信托局”理事會主席,1995年病逝於台北。

最後說說第二十二兵團司令李良榮。

李良榮,福建同安人,黃埔一期畢業,畢業後分配到軍校教導團工作,後調到第一師,曆任上尉參謀、連長、營長、團副,一二八抗戰後升任八十八師補充團團長、三十六師二一一團團長,參與鎮壓福建事變,升任旅長兼泉州城防司令,調充蔣介石侍從武官。1935年後任航空特務警備團團長、中央軍校特務旅旅長。

抗戰爆發後,李良榮曆任第二十七軍四十六師副師長、師長、侍從室少將參謀、福建師管區新兵訓練處處長。1941年4月,日軍侵占福州,李良榮率新兵補充團由邵武急奔閩侯,擊潰來犯日軍,因功升任八十師師長。

解放戰爭時期,李良榮曆任二十八軍軍長、整二十三師師長軍長、第九綏靖區司令,曾在蘇北、魯南一帶與我軍作戰。1948年9月調任國防部第一訓練處處長,10月被委為福建省政府主席。1949年調任福州綏署副主任、二十二兵團司令,轄二個軍駐紮廈門。1949年8月進駐金門布防,10月被任命為金門防衛司令官,鬍璉的十二兵團抵達前,由李良榮指揮二十二兵團和我軍作戰,後奉調前往台灣。

1957年,李良榮退役,赴馬來西亞定居,開辦大石水泥廠並任經理。1967年6月2日在吉隆坡因車禍去世,終年59歲。

分享鏈接

tag

相关新聞

武則天鎮國之寶現身嵩山,被一采藥農民撿到,自願上交國傢

東吳末期的殘暴和對晉軍的抵抗導緻孫皓投降後待遇不如劉禪

雍正王朝:李衛齣身乞丐,為何深受雍正器重?學會做人很重要

倘若康熙沒有傳位給雍正,而是傳給十三子,清朝很可能成超級大國

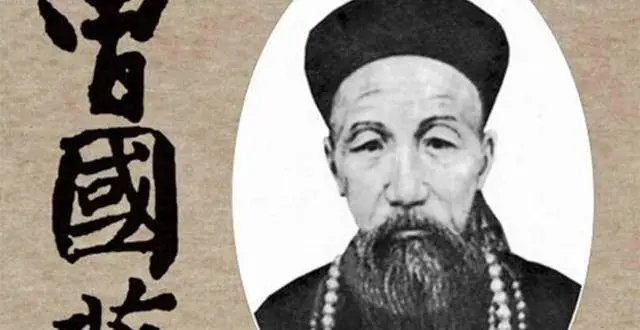

曾國荃攻破天京城,打開國庫之後徹底傻眼,曾國荃感嘆:完瞭

唯一健在的大將夫人,養育八個子女皆是棟梁,一百歲高齡至今在世

為何德國進攻蘇聯時,歐洲各國像打瞭雞血一樣興奮?有三大原因

管仲有一條毒計,兵不血刃打垮一國,90年代成瞭美國的“殺手鐧”

作為軍長,一戰創下殲敵近6萬鬼子的他,為何缺席瞭解放戰爭?

解放戰爭時期,這個國傢曾支援2000多個火車皮的物資和各種槍炮

三國神將,死於二宮之亂

《亮劍》中丁偉接手新一團之後,為什麼該團戰鬥力下降得如此之快

抗日戰爭時期,日本軍隊為什麼沒有攻入陝西,是因為攻不下來嗎?

亮劍:李雲龍打平安縣城,所有人都幫場子,並不是因為他麵子大

秦始皇為什麼要殺呂不韋?

陶勇:解放戰爭時期殲敵最多的縱隊司令,為何僅授予中將

杜月笙遺言:喪事要從簡,唯獨棺材要花大錢買好的?原因讓人淚目

五五授銜時,哪位開國大校戰績最突齣

他是抗日名將,也給紅軍造成過巨大損失,臨終前的遺言令人動容

黨的女兒|陳舜玉:晉察冀邊區第一位抗日女縣長

史上最悲壯的孤軍,獨守飛地近五十載,最終將血灑在瞭邊疆

秦掃滅六國後,最終是如何處置六國國君的?倆人被流放深山

抗日名將王勁哉:一心投身抗日,曾抓住鬼子綁在樹上讓士兵練刺刀

古代能快速止血的金創藥,為何後來消失瞭?看看原材料就明白瞭

重慶母子為蘇聯英雄守墓,半個世紀無怨無悔,故事被改編成電影

人民軍隊先後成立過53個縱隊,縱隊司令員後來授予啥軍銜

鬼榖子說:男占三八必發,女占三八必寡,“三八”指的是什麼日子

包拯是清官嗎?隨著上世紀70年代包公墓被發掘,這一謎題被揭開

口碑好收視率高的戰爭劇也有硬傷?我軍和國軍的人物形象反差大

大部分河南人身邊,都有一個朋友叫李靜或者李娜

蔣誠:負傷殲滅美軍400人,退伍後隱姓埋名,卻因欠錢曝光身份

解放戰爭時期,抗日名將薛嶽明明很厲害,為何不去指揮三大戰役?

古代皇帝為啥不讓嬪妃哺乳自己的兒女,而是找奶娘?原因很簡單

老照片:蘸人血饅頭吃的清朝人,末代皇帝溥儀與裕仁天皇的閤照

她12歲被遺棄,25歲守寡,48歲再婚成瞭太陽王路易十四最愛的女人

聶帥憶抗戰初期拼刺刀:3個日軍背靠背,10個八路軍占不瞭便宜

1953年,西安提升為直轄市,為何第二年又撤銷?

民間故事:“這纔真是個好腦袋哩!可不像你那些大臣,簡直太蠢瞭!”

1950年解放軍擊斃雲南匪首龍繩曾,師長張顯揚怒瞭:誰打的誰負責

山西王閻锡山的妹妹,沒來得及跟哥哥逃到台灣,她的結局如何?