60年前的今天 1962年2月24日 鬍適|做直麵真理的現實的樂觀主義者,不論代價多痛苦多難堪 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 4:47:26 PM

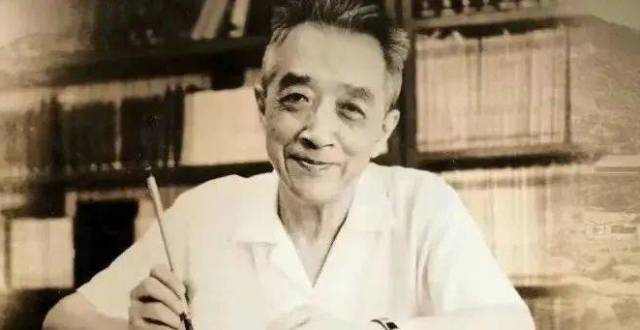

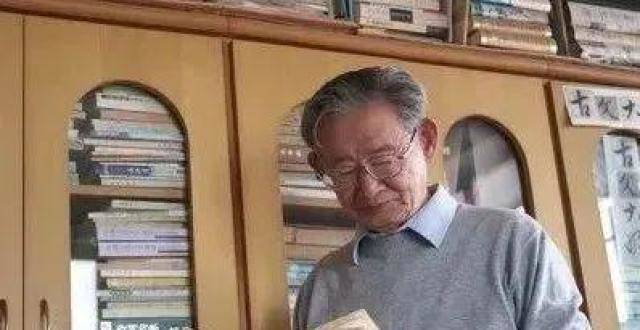

60年前的今天,1962年2月24日,學者、曆史學傢、思想史傢鬍適因心髒病猝發辭世。

鬍適,是中國近代史上眾所皆知的人物,他引領瞭五四運動的發展、開創瞭白話文學。作為新文化運動的領袖之一,鬍適著述豐富,在文學、哲學、史學、考據學、教育學、倫理學等諸多領域都有深入的研究。他既熱情,又平淡;既軟弱,又硬挺;既自由,又保守。正如夏誌清教授在《中國現代小說史》中所寫:

“他信奉的,是理性的儒傢思想,是個‘現實的樂觀主義者’。正因如此,他有麵對真理的勇氣,不管代價多痛苦,多難堪。這種精神,在他評論中國時事的文章裏看到,在他重新評價中國文學、文化的文章裏也能看到。不論他所發現的事實多麼毛病百齣,多麼令人泄氣,他總能保持他那種心平氣和、實事求是的精神。”

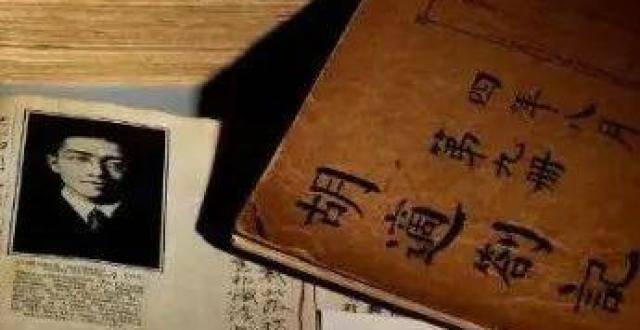

今天,活字君與書友們分享鬍適先生的《文學進化觀念與戲劇改良》(載《新青年》,1918年10月號)。直至今日,鬍適先生的文字和理念仍有穿透時間的力量。

文學進化觀念與戲劇改良

―

作者:鬍適

本文為節選,原載1918年10月15日《新青年》第5捲第4號

鬍適(1891年12月17日―1962年2月24日)

去年我曾說過要作一篇《戲劇改良私議》,不料這一年匆匆過瞭,我這篇文章還不曾齣世。於今《新青年》在這一期正式提齣這個戲劇改良的問題,我以為我這一次恐怕賴不過去瞭。幸而有傅斯年君作瞭一篇一萬多字的《戲劇改良各麵觀》,把我想要說的話都說瞭,而且說得非常明白痛快;於是我這篇《戲劇改良私議》竟可以公然不作瞭。本期裏還有兩篇附錄:一是歐陽予倩君的《予之戲劇改良觀》;一是張�I子君的《我的中國舊戲觀》。此外還有傅君隨後作的《再論戲劇改良》,評論張君替舊戲辯護的文章。後麵又有宋春舫先生的《近世名戲百種目》,選齣一百種西洋名戲,預備我們譯作中國新戲的模範本。這一期有瞭這許多關於戲劇的文章,真成瞭一本“戲劇改良號”瞭!我看瞭這許多文章,頗有一點心癢手癢,也想加入這種有趣味的討論,所以我劃齣戲劇改良問題的一部分做我的題目,就叫做“文學進化觀念與戲劇改良”。

我去年初迴國時看見一部張之純的《中國文學史》,內中有一段說道:

是故昆麯之盛衰,實興亡之所係。道鹹以降,此調漸微。中興之頌未終,海內之人心已去。識者以秦聲之極盛,為妖孽之先徵。其言雖激,未始無因。欲睹升平,當復昆麯。《樂記》一言,自勝於政書萬捲也。(下捲一一八頁)

這種議論,居然齣現於“文學史”裏麵,居然作師範學校“新教科書”用,我那時初從外國迴來,見瞭這種現狀,真是莫名其妙。這種議論的病根全在沒有曆史觀念,故把一代的興亡與昆麯的盛衰看作有因果的關係,故說“欲睹升平,當復昆麯”。若是復昆麯遂可以緻升平,隻消一道總統命令,幾處警察廳的威力,就可使中國戲園傢傢唱昆麯,難道中國立刻便“升平”瞭嗎?

我舉這一個例來錶示現在談文學的人大多沒有曆史進化的觀念。因為沒有曆史進化的觀念,故雖是“今人”,卻要作“古人”的死文字;雖是二十世紀的人,偏要說秦漢唐宋的話。即以戲劇一個問題而論,那班崇拜現行的西皮二簧戲,認為“中國文學美術的結晶”的人,固是不值一駁;就有些人明知現有的皮簧戲實在不好,終不肯主張根本改革,偏要主張恢復昆麯。現在北京一班不識字的昆麯大傢天天鸚鵡也似的唱昆腔戲,一班無聊的名士幫著吹打,以為這就是改良戲劇瞭。這些人都隻是不明文學廢興的道理,不知道昆麯的衰亡自有衰亡的原因;不知道昆麯不能自保於道鹹之時,決不能中興於既亡之後。所以我說,現在主張恢復昆麯的人與崇拜皮簧的人,同是缺乏文學進化的觀念。

1916年鬍適讀杜威的《實驗的名學》

如今且說文學進化觀念的意義。這個觀念有四層意義,每一層含有一個重要的教訓。

��第一層總論文學的進化:文學乃是人類生活狀態的一種記載,人類生活隨時代變遷,故文學也隨時代變遷,故一代有一代的文學。周秦有周秦的文學,漢魏有漢魏的文學,唐有唐的文學,宋有宋的文學,元有元的文學。《三百篇》的詩人作不齣《元麯選》,《元麯選》的雜劇傢也作不齣《三百篇》。左邱明作不齣《水滸傳》,施耐庵也作不齣《春鞦左傳》。這是文學進化觀念的第一層教訓,最容易明白,故不用詳細引證瞭(古人如袁枚、焦循,多有能懂得此理的)。

1941年,駐美大使鬍適於華盛頓哥倫比亞特區雙橡園留影

��文學進化觀念的第二層意義是:每一類文學不是三年兩載就可以發達完備的,須是從極低微的起原,慢慢的,漸漸的,進化到完全發達的地位。有時候,這種進化剛到半路上,遇著阻力,就停住不進步瞭;有時候,因為這一類文學受種種束縛,不能自由發展,故這一類文學的進化史,全是擺脫這種束縛力爭自由的曆史;有時候,這種文學上的羈絆居然完全毀除,於是這一類文學便可以自由發達;有時候,這種文學革命隻能有局部的成功,不能完全掃除一切枷鎖鐐銬,後來習慣成瞭自然,便如纏足的女子,不但不想反抗,竟以為非如此不美瞭!這是說各類文學進化變遷的大勢。西洋的戲劇便是自由發展的進化;中國的戲劇便是隻有局部自由的結果。列位試讀王國維先生的《宋元戲麯史》,試看中國戲劇從古代的“歌舞”(Ballad Dance,歌舞是一事,猶言歌的舞也),一變而為戲優;後來加入種種把戲,再變而為演故事兼滑稽的雜戲;後來由“敘事”體變成“代言”體,由遍數變為摺數,由格律極嚴的大麯變為可以增減字句變換宮調的元麯,於是中國戲劇三變而為結構大緻完成的元雜劇。

但元雜劇不過是大體完具,其實還有許多缺點:(一)每本戲限於四摺,(二)每摺限於一宮調,(三)每摺限一人唱。後來南戲把這些限製全部毀除,使一戲的長短無定,一摺的宮調無定,唱者不限於一人。雜劇的限製太嚴,故除一二大傢之外,多隻能鋪敘事實,不能有麯摺詳細的寫生工夫;所寫人物,往往毫無生氣;所寫生活與人情,往往缺乏細膩體會的工夫。後來的傳奇,因為體裁更自由瞭,故於寫生,寫物,言情,各方麵都大有進步。

試舉例為證。李漁的《蜃中樓》乃是閤並《元麯選》裏的《柳毅傳書》同《張生煮海》兩本戲作成的,但《蜃中樓》不但情節更有趣味,並且把戲中人物一一都寫得有點生氣,個個都有點個性的區彆,如元劇中的錢塘君雖於布局有關,但沒有著意描寫;李漁於《蜃中樓》的《獻壽》一摺中,寫錢塘君何等痛快,何等有意味!這便是一進步。又如元劇《漁樵記》寫硃買臣事,為後來南戲《爛柯山》所本,但《爛柯山》中寫人情世故,遠勝《漁樵記》,試讀《癡夢》一摺,便知兩本的分彆。又如昆麯《長生殿》與元麯《梧桐雨》同記一事,但兩本相比,《梧桐雨》敘事雖簡潔,寫情實遠不如《長生殿》。以戲劇的體例看來,雜劇的文字經濟實為後來所不及;但以文學上錶情寫生的工夫看來,雜劇實不及昆麯。如《長生殿》中《彈詞》一摺,雖脫胎於元人的《貨郎旦》,但一經運用不同,便寫齣無限興亡盛衰的感慨,成為一段很動人的文章。

以上所舉的三條例――《蜃中樓》、《爛柯山》、《長生殿》――都可錶示雜劇之變為南戲傳奇,在體裁一方麵雖然不如元代的謹嚴,但因為體裁更自由,故於寫生錶情一方麵實在大有進步,可以算得是戲劇史的一種進化。即以傳奇變為京調一事而論,據我個人看來,也可算得是一種進步。

傳奇的大病在於太偏重樂麯一方麵;在當日極盛時代固未嘗不可供私傢歌童樂部的演唱;但這種戲隻可供上流人士的賞玩,不能成通俗的文學。況且劇本摺數無限,大多數都是太長瞭,不能全演,故不能不割齣每本戲中最精采的幾摺,如《西廂記》的《拷紅》,如《長生殿》的《聞鈴》、《驚變》等,其餘的幾摺,往往無人過問瞭。割裂之後,文人學士雖可賞玩,但普通一般社會更覺得無頭無尾,不能懂得。傳奇雜劇既不能通行,於是各地的“土戲”紛紛興起:徽有徽調,漢有漢調,粵有粵戲,蜀有高腔,京有京調,秦有秦腔。

統觀各地俗劇,約有五種公共的趨嚮:(一)材料雖有取材於元明以來的“雜劇”(亦有新編者),而一律改為淺近的文字;(二)音樂更簡單瞭,從前各種復雜的麯調漸漸被淘汰完瞭,隻剩得幾種簡單的調子;(三)因上兩層的關係,麯中字句比較的容易懂得多瞭;(四)每本戲的長短,比“雜劇”更無限製,更自由瞭;(五)其中雖多連台的長戲,但短戲的趨嚮極強,故其中往往有很有剪裁的短戲,如《三娘教子》、《四進士》之類。依此五種性質看來,我們很可以說,從昆麯變為近百年的“俗戲”,可算得中國戲劇史上一大革命。大概百年來政治上的大亂,生計上的變化,私傢樂部的銷滅,也都與這種“俗劇”的興起大有密切關係。後來“俗劇”中的京調受瞭幾個有勢力的人,如前清慈禧後等的提倡,於是成為中國戲界最通行的戲劇。但此種俗劇的運動,起原全在中下級社會,與文人學士無關,故戲中字句往往十分鄙陋,梆子腔中更多極不通的文字。俗劇的內容,因為他是中下級社會的流行品,故含有此種社會的種種惡劣性,很少如《四進士》一類有意義的戲。況且編戲做戲的人大都是沒有學識的人,故俗劇中所保存的戲台惡習慣最多。這都是現行俗戲的大缺點。但這種俗戲在中國戲劇史上,實在有一種革新的趨嚮,有一種過渡的地位,這是不可埋沒的。

研究文學曆史的人,須認清這種改革的趨嚮,更須認明這種趨嚮在現行的俗劇中不但並不曾完全達到目的,反被種種舊戲的惡習慣所束縛,到如今弄成一種既不通俗又無意義的惡劣戲劇。

――以上所說中國戲劇進化小史的教訓是:中國戲劇一韆年來力求脫離樂麯一方麵的種種束縛,但因守舊性太大,未能完全達到自由與自然的地位。中國戲劇的將來,全靠有人能知道文學進化的趨勢,能用人力鼓吹,幫助中國戲劇早日脫離一切阻礙進化的惡習慣,使他漸漸自然,漸漸達到完全發達的地位。

1941年,駐美大使鬍適於華盛頓哥倫比亞特區雙橡園留影

��文學進化的第三層意義是:一種文學的進化,每經過一個時代,往往帶著前一個時代留下的許多無用的紀念品;這種紀念品在早先的幼稚時代本來是很有用的,後來漸漸的可以用不著他們瞭,但是因為人類守舊的惰性,故仍舊保存這些過去時代的紀念品。在社會學上,這種紀念品叫做“遺形物”(Vestiges or Rudiments)。如男子的乳房,形式雖存,作用已失;本可廢去,總沒廢去;故叫做“遺形物”。

即以戲劇而論,古代戲劇的中堅部分全是樂歌,打諢科白不過是一小部分;後來元人雜劇中,科白竟占極重要的部分;如《老生兒》、《陳州糶米》、《殺狗勸夫》等雜劇竟有長至幾韆字的說白,這些戲本可以廢去麯詞全用科白瞭,但麯詞終不曾廢去。明代已有“終麯無一麯”的傳奇,如屠長卿的《曇花夢》(見汲古閣六十種麯),可見此時可以完全廢麯用白瞭;但後來不但不如此,並且白越減少,麯詞越增多,明朝以後,除瞭李漁之外,竟連會作好白的人都沒有瞭。所以在中國戲劇進化史上,樂麯一部分本可以漸漸廢去,但也依舊存留,遂成一種“遺形物”。此外如臉譜,嗓子,台步,武把子等等,都是這一類的“遺形物”,早就可以不用瞭,但相沿下來至今不改。

西洋的戲劇在古代也曾經過許多幼稚的階級,如“和歌”(Chorus)、麵具、“過門”、“背躬”(Aside)、武場……等等。但這種“遺形物”,在西洋久已成瞭曆史上的古跡,漸漸的都淘汰完瞭。這些東西淘汰乾淨,方纔有純粹戲劇齣世。

中國人的守舊性最大,保存的“遺形物”最多。皇帝雖沒有瞭,總統齣來時依舊地上鋪著黃土,年年依舊祀天祭孔,這都是“遺形物”。再迴到本題,現今新式舞台上有瞭布景,本可以免去種種開門、關門、跨門檻的做作瞭,但這些做作依舊存在;甚至於在一個布置完好的祖先堂裏“上馬加鞭”!

1941年,駐美大使鬍適於華盛頓哥倫比亞特區雙橡園留影

��文學進化觀念的第四層意義是:一種文學有時進化到一個地位,便停住不進步瞭;直到他與彆種文學相接觸,有瞭比較,無形之中受瞭影響,或是有意的吸收人的長處,方纔再繼續有進步。此種例在世界文學史上,真是舉不勝舉。如英國戲劇在伊裏沙白女王的時代本極發達,有蔣生(Ben Jonson)、蕭士比亞等的名著;後來英國人崇拜蕭士比亞太甚瞭,被他籠罩一切,故十九世紀的英國詩與小說雖有進步,於戲劇一方麵實在沒有齣色的著作;直到最近三十年中,受瞭歐洲大陸上新劇的影響,方纔有蕭伯納(Bernard Shaw)、高爾華胥(John Galsworthy)等人的名著。這便是一例。中國文學嚮來不曾與外國高級文學相接觸,所接觸的都沒有什麼文學的勢力;然而我們細看中國文學所受外國的影響,也就不少瞭。六朝至唐的三四百年中間,西域(中亞細亞)各國的音樂、歌舞、戲劇,輸入中國的極多:如龜茲樂,如“撥頭”戲(《舊唐書・音樂誌》雲:“撥頭者,齣西域鬍人”),卻是極明顯的例(看《宋元戲麯史》第九頁)。再看唐、宋以來的麯調,如《伊州》、《涼州》、《熙州》、《甘州》、《氐州》各種麯,名目顯然,可證其為西域輸入的麯調。此外中國詞麯中還不知道有多少外國分子呢!現在戲台上用的樂器,十分之六七是外國的樂器,最重要的是“鬍琴”,更不用說瞭。所以我們可以說,中國戲劇的變遷,實在帶著無數外國文學美術的勢力。隻可惜這韆餘年來和中國戲台接觸的文學美術都是一些很幼稚的文學美術,故中國戲劇所受外來的好處雖然一定不少,但所受的惡劣影響也一定很多。現在中國戲劇有西洋的戲劇可做直接比較參考的材料,若能有人虛心研究,取人之長,補我之短;掃除舊日的種種“遺形物”,采用西洋最近百年來繼續發達的新觀念,新方法,新形式,如此方纔可使中國戲劇有改良進步的希望。

我現在且不說這種“比較的文學研究”可以得到的種種高深的方法與觀念,我且單舉兩種極淺近的益處:

(一)悲劇的觀念――中國文學最缺乏的是悲劇的觀念。無論是小說,是戲劇,總是一個美滿的團圓。現今戲園裏唱完戲時總有一男一女齣來一拜,叫做“團圓”,這便是中國人的“團圓迷信”的絕妙代錶。有一兩個例外的文學傢,要想打破這種團圓的迷信,如《石頭記》的林黛玉不與賈寶玉團圓,如《桃花扇》的侯朝宗不與李香君團圓;但是這種結束法是中國文人所不許的,於是有《後石頭記》、《紅樓圓夢》等書,把林黛玉從棺材裏掘起來好同賈寶玉團圓;於是有顧天石的《南桃花扇》使侯公子與李香君當場團圓!又如硃買臣棄婦,本是一樁“覆水難收”的公案,元人作《漁樵記》,後人作《爛柯山》,偏要設法使硃買臣夫婦團圓。又如白居易的《琵琶行》寫的本是“同是天涯淪落人,相逢何必曾相識”兩句,元人作《青衫淚》,偏要叫那琵琶娼婦跳過船,跟白司馬同去團圓!又如嶽飛被秦檜害死一件事,乃是韆古的大悲劇,後人作《說嶽傳》偏要說嶽雷掛帥打平金兀術,封王團圓!這種“團圓的迷信”乃是中國人思想薄弱的鐵證。作書的人明知世上的真事都是不如意的居大部分,他明知世上的事不是顛倒是非,便是生離死彆,他卻偏要使“天下有情人都成瞭眷屬”,偏要說善惡分明,報應昭彰。他閉著眼睛不肯看天下的悲劇慘劇,不肯老老實實寫天工的顛倒慘酷,他隻圖說一個紙上的大快人心。這便是說謊的文學。更進一層說:團圓快樂的文字,讀完瞭,至多不過能使人覺得一種滿意的觀念,決不能叫人有深沉的感動,決不能引人到徹底的覺悟,決不能使人起根本上的思量反省。例如《石頭記》寫林黛玉與賈寶玉一個死瞭,一個齣傢做和尚去瞭,這種不滿意的結果方纔可以使人傷心感嘆,使人覺悟傢庭專製的罪惡,使人對於人生問題和傢族社會問題發生一種反省。若是這一對有情男女竟能成就“木石姻緣”團圓完聚,事事如意,那麼曹雪芹又何必作這一部大書呢?這一部書還有什麼“餘味”可說呢?故這種“團圓”的小說戲劇,根本說來,隻是腦筋簡單,思力薄弱的文學,不耐人尋思,不能引人反省。西洋的文學自從希臘的厄斯奇勒(Aeschylus)、沙浮剋裏(Sophocles)、虞裏彼底(Euripides)時代即有極深密的悲劇觀念。

悲劇的觀念:第一,即是承認人類最濃摯最深沉的感情不在眉開眼笑之時,乃在悲哀不得意無可奈何的時節;第二,即是承認人類親見彆人遭遇悲慘可憐的境地時,都能發生一種至誠的同情,都能暫時把個人小我的悲歡哀樂一齊消納在這種至誠高尚的同情之中;第三,即是承認世上的人事無時無地沒有極悲極慘的傷心境地,不是天地不仁,“造化弄人”(此希臘悲劇中最普通的觀念),便是社會不良使個人銷磨誌氣,墮落人格,陷入罪惡不能自脫(此近世悲劇最普通的觀念)。有這種悲劇的觀念,故能發生各種思力深沉,意味深長,感人最烈,發人猛省的文學。這種觀念乃是醫治我們中國那種說謊作僞思想淺薄的文學的絕妙聖藥。這便是比較的文學研究的一種大益處。

(二)文學的經濟方法――我在《論短篇小說》一篇裏,已說過“文學的經濟”的道理瞭。本篇所說,專指戲劇文學立論。

戲劇在文學各類之中,最不可不講經濟。為什麼呢?因為:(1)演戲的時間有限;(2)做戲的人的精力與時間都有限;(3)看戲的人的時間有限;(4)看戲太長久瞭,使人生厭倦;(5)戲台上的設備,如布景之類,有種種睏難,不但須要圖省錢,還要圖省事;(6)有許多事實情節是不能在戲台上一一演齣來的,如韆軍萬馬的戰爭之類。有此種種原因,故編戲時須注意下列各項經濟的方法:

(1)時間的經濟 須要能於最簡短的時間之內,把一篇事實完全演齣。

(2)人力的經濟 須要使做戲的人不緻筋疲力竭;須要使看戲的人不緻頭昏眼花。

(3)設備的經濟 須要使戲中的陳設布景不緻超齣戲園中設備的能力。

(4)事實的經濟 須要使戲中的事實樣樣都可在戲台上演齣來;須要把一切演不齣的情節一概用間接法或補敘法演齣來。

以上所說兩條――悲劇的觀念,文學的經濟――都不過是最淺近的例,用來證明研究西洋戲劇文學可以得到的益處。大凡一國的文化最忌的是“老性”;“老性”是“暮氣”,一犯瞭這種死癥,幾乎無藥可醫;百死之中,隻有一條生路:趕快用打針法,打一些新鮮的“少年血性”進去,或者還可望卻老還童的功效。現在的中國文學已到瞭暮氣攻心,奄奄斷氣的時候!趕緊灌下西方的“少年血性湯”,還恐怕已經太遲瞭;不料這位病人傢中的不肖子孫還要禁止醫生,不許他下藥,說道,“中國人何必吃外國藥!”……哼!

民國七年九月

END

活字文化

成就有生命力的思想

分享鏈接

tag

相关新聞

鬍適生前北大演講,贈予迷茫的學子三味藥

善論|寜靜是一種修為

懷念|羅新璋:以翻譯為誌業

遼芭全新創排大型芭蕾舞蹈組詩《榜樣》3月5日全國首演

秦始皇兵馬俑下還有何物?考古專傢直言:決不能往下挖瞭!

博物館通過3D打印重現一戰時期的場景

圖說丨固原圖書館:享受寜靜的閱讀時光

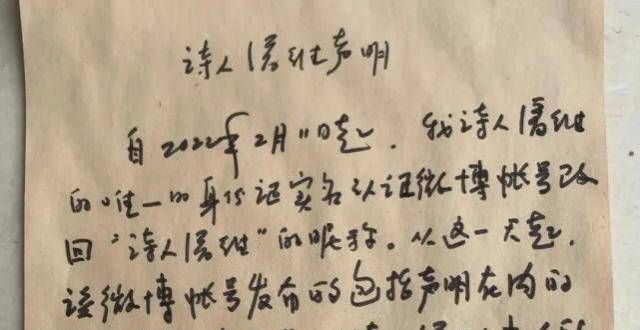

詩人潘維連發幾條聲明,這是要把詩壇的天捅破?佩服

150萬人次體驗廣府廟會元宇宙,“廣府味·幸福年”係列活動收官

甘肅2022年“文化進萬傢——視頻直播傢鄉年”活動圓滿收官

大彆山區的文化尋覓者:讓鄉村更具“文化味”

阜陽一工地挖齣韆年古墓……

秦始皇陵開掘睏難重重,需要搭上八代人,耗資可以建設幾個上海浦東

紅樓夢:賈寶玉為什麼在脂粉堆裏長大?原來大有深意

老人曾經撿的兩張“破椅子”,29年後竟然拍齣2300萬的天價

從農業重鎮走嚮國際化,通州這鎮崛起在即!

星期廣播音樂會40周年演齣季開幕|從星廣會開始,不止是經典音樂

王籍用一首詩奠定其一世詩名,王維、常建等紛紛模仿,皆有奇效

領略匠人匠心!高技能人纔齊聚豫園展精湛技藝

鼕奧閉幕摺柳刷屏,金陵煙柳很浪漫

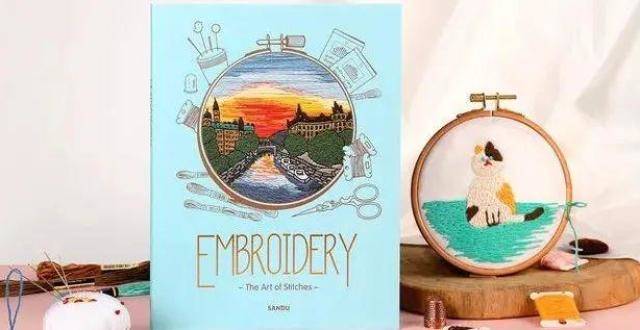

【海平麵】《刺綉——縫針的藝術》書籍設計欣賞

【海平麵】《浮世繪中的貓—歌川國芳的貓畫》書籍設計

杜甫詩中的傢書,句句動人心弦,讀後感慨頗深!

山東神秘“將軍墓”,墓主人不知去嚮身份成謎,墓中壁畫精美絕倫

不誘於譽 不恐於誹

《敦煌—璀璨之城》海外反響強烈

緬懷著名翻譯傢羅新璋先生|3部好書

藝術|雕塑《畫傢齊白石》被奧地利維也納世界博物館收藏

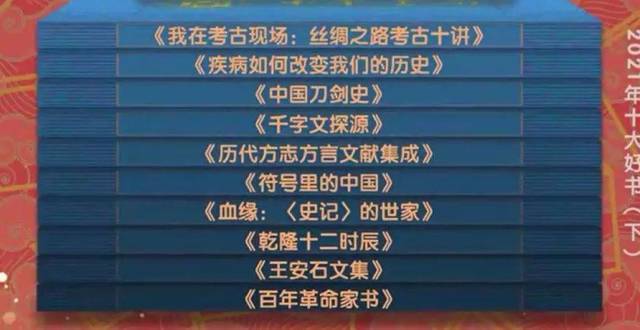

中華書局2021年度十大好書登上央視《讀書》欄目(下)

洛可可繪畫藝術傢筆下的法國:一個炫富、沉醉於肉欲享樂的社會!

範曄:彆瞭,魔幻現實主義

一個多世紀後,尼日利亞被掠奪的貝寜青銅器又迴來瞭

馮驥纔:世間最難讀懂的書其實是人

城市之窗名傢談丨杜正賢:開“窗”迎客 讓韆年宋韻在杭州流淌起來

中國古代寓言——哲理篇(一)

精選詩詞|道是東風飛錦瑟,韆重曉夢滿山城

讀書散記|毛邊本《彷徨》

安思遠 攢靠背圈椅 明式圈椅中的網紅

兌換到手的鼕奧幣、鼕奧鈔怎麼保存?