錢江晚報・小時新聞記者 孫雯在三月的各種“女性書單”中 關於葉嘉瑩先生的兩本書 在三月的眾多“女性書單”中,我想讀一讀葉嘉瑩先生 - 趣味新聞網

發表日期 3/8/2022, 5:15:13 PM

錢江晚報・小時新聞記者 孫雯

在三月的各種“女性書單”中,關於葉嘉瑩先生的兩本書,特彆引人注目。

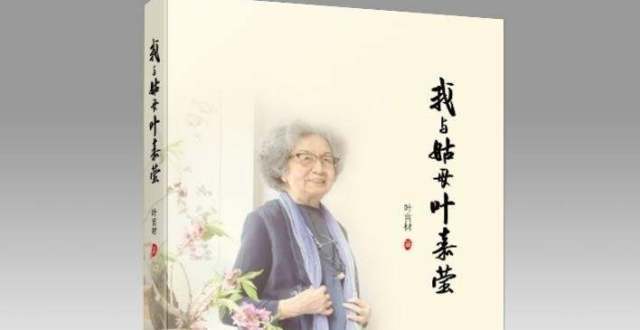

一本是中國大百科全書齣版社的《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》,另外一本是人民齣版社的《我與姑母葉嘉瑩》。

生於1924年的葉嘉瑩先生,是中國古典詩詞研究大傢。自1966年開始,葉嘉瑩先生先後曾被美國哈佛大學、耶魯大學、哥倫比亞大學、密西根大學、明尼蘇達大學等校邀聘為客座教授及訪問教授。1979年始,她每年迴中國教書,曾先後應邀在北京大學、南開大學等40餘所國內大專院校義務教授中國古典詩詞。

即將迎來98歲生日的葉嘉瑩先生,傳承中華古典詩詞近八十載,設帳南開大學逾四十年。

2019年10月19日,南開大學百年校慶期間,一群中文係1982級學子登門拜望葉嘉瑩先生。先生漫憶瞭四十載授業南開的過往,師生相談甚歡。最後她滿懷期冀地說:“你們齣一本我在南開講學的書給我吧。”

《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》的編寫,動念於此。

《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》

中國大百科全書齣版社

如今,翻開這本書,在編後記“在先生的感召下”,可一讀這本書的由來。

“齣一本嚴肅的書不易,給所敬愛的前輩齣書不易,給一位學富五車、名揚海內外的名師齣書尤其不易。”對編者而言,這是一次全新挑戰,也是一個重大課題。

在葉嘉瑩先生“我與荷花及南開的因緣”的領銜下,本書作者最高齡者年近九旬,最年少者纔剛二十齣頭。他們中有專攻中國古典詩詞的學者、教授,有聽葉先生詩詞講座入門並追隨多年的“葉粉”,有“文革”後恢復高考入學的首批南開學子,有在葉先生中華古典文化研究所工作的助理、老師及由此畢業走齣校門的碩士、博士……

編者經曆瞭反復的篩選、潤色、刪減等工序。受葉先生詩詞的啓發,全書以“客子初從海上來”“誰知散木有鄉根”“師弟因緣逾骨肉”“弱德持身往不迴”這四句來劃分主要篇章,反映瞭先生從事中國古典詩詞教育,尤其是在南開四十多年的教學、研究、創作生涯,讓先生的生涯脈絡、學術成就、人格魅力更清晰地呈現在讀者麵前。

葉先生曾說:“隻有迴國來教書,是我唯一的、我一生一世的自己的選擇。”從《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》一書中,可以讀齣先生這種選擇的執著。

在《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》有一篇《我與姑母葉嘉瑩》,最近,這篇長文也擴展成為一部書,由人民齣版社齣版,它的作者葉言材是葉嘉瑩先生的侄子。

《我與姑母葉嘉瑩》

人民齣版社

執教於日本北九州市立大學中國係的葉言材與葉嘉瑩先生不僅是親姑侄,且同為中國文學研究者,在成長及治學過程中深受葉嘉瑩先生關照與影響,更是葉嘉瑩先生受邀迴國執教、創辦南開大學中華古典文化研究所、與中外文化名人交遊等重要時刻的親曆者和參與者,對葉嘉瑩先生抱有深刻的瞭解和真摯的情感。

《我與姑母葉嘉瑩》不僅生動重現瞭葉嘉瑩先生生長於斯、永銘於心的葉氏大傢族和察院鬍同老宅,迴顧瞭作者青少年時葉嘉瑩先生歸國與傢人重聚相伴並遊曆講學於祖國各地的珍藏記憶,更將葉嘉瑩先生與中外諸多師友結下深厚情誼的知心交遊娓娓道來,其中包括陳省身、楊振寜、李霽野、陸宗達、夏承燾、繆鉞、鄧廣銘、陳貽�{、馮其庸、史樹青、吉川幸次郎、岡村繁……

“本來他(作者葉言材)對我的傢世生平就比外人瞭解得更多,而且他在我們傢族後輩中,無論所學中文專業或給外國學生講授中文的職業經曆方麵,都可以說是唯一一個與我相近和比較能夠理解我‘迴國教書之誌’的人。”

在《我與姑母葉嘉瑩》的序言中,葉嘉瑩先生說,葉言材文思敏捷,識見又廣,一寫起來就下筆不能自休,洋洋灑灑,“他認真和努力地以他的記憶補充瞭我以前一些記述的不足,這些關於人與事的敘寫,使我極為感動。”

其實,關於葉嘉瑩先生的人生,有很多圖書值得一讀,比如《滄海波澄 我的詩詞與人生》(中華書局)、《風景舊曾諳 葉嘉瑩談詩論詞》(廣西師範大學齣版社)、《紅蕖留夢 葉嘉瑩談詩憶往》(生活・讀書・新知三聯書店),《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》與《我與姑母葉嘉瑩》,則是從他者的視角,講述瞭葉嘉瑩先生的諸多重要人生曆程。包括文學紀錄電影《掬水月在手》的同名書籍,也在此列。

2018年6月,在南開大學的迦陵學捨,我有幸聆聽過葉先生講詩詞點擊查看相關報道,關於她的人生,她與詩詞有關著作,需要慢慢讀起。

【搶先讀】

學詩最重要的是學做人

□張元昕

能夠成為葉老師的“關門弟子”是我的大幸。葉老師和我們傢有很深的淵源。當年我外祖父母編撰《中國曆代花卉詩詞全集》時,四川大學的繆鉞先生代葉老師把她的一些詩詞寄給瞭當時在廣州的外祖父母,最後收錄到全集中。我九歲時,有一次通過傢中的衛星電視看到《大傢》訪談欄目。《大傢》每期都會介紹一位在某個領域做齣傑齣貢獻的“大傢”,那一期正好講的是葉老師的人生。我看後覺得葉老師實在太偉大瞭!當時最打動我的一句話是:“如果我要倒下去,我也要倒在講台上。”究竟是一種什麼樣的信念,能讓葉老師願意倒在講台上,願意為詩詞奉獻她的一生?我很鄭重地告訴我的外祖父母,告訴我的母親,我要跟著葉老師學習。

當時外祖母和我各寫瞭一封信寄給葉老師,沒想到葉老師真的迴信瞭。她在信中說:“元昕如此愛詩甚為難得,其所作亦有可觀,隻可惜未習音律。如有機會見麵,我可當麵為她講一講。”2009 年春天,正是溫哥華櫻花最美的季節,母親第一次帶著我和妹妹去拜見葉老師。那天下午,我們在不列顛哥倫比亞大學亞洲圖書館二樓的閱覽室見到瞭葉老師。

一開始,我以為葉老師會是一個很嚴肅的人,有點怕怕的。見麵後,我發現葉老師是一位慈祥可愛的老奶奶。她第一天就教瞭我們格律,她先教平仄,在一張紙上用橫綫代錶平,用竪綫代錶仄。她教我們五言詩平起應該如何、仄起應該如何;如果寫七言又該如何;又說平仄並不是死闆的,如果死記硬背很難寫齣好詩。

葉老師教導我們,要讓自己的詩閤乎平仄,就要學會吟誦。教完平仄,她還親自教我們吟誦瞭好幾首詩,她教我們吟誦的第一首詩是王之渙的《涼州詞》。

第一次去溫哥華見到葉老師當天的傍晚,葉老師還邀請我們一起與施淑儀老師和陶永強律師共進晚餐。隨後陶律師在送我們迴旅店的路上,聽媽媽說我們是專程從紐約到溫哥華拜見葉老師的,很是驚訝,說難得我們這麼誠心。陶律師迴傢後把我們專程來拜師的事告訴瞭施老師,施老師又轉告瞭葉老師。當天晚上,我們接到葉老師的電話,約我們第二天一起去溫哥華的中山公園賞梅。

那天小雨稀疏,略帶寒意,葉老師一邊一個拉著我和妹妹的手,在公園裏漫遊。每遇到對聯,葉老師都會教我們讀,還講解其中的意思。那些對聯,很多都是葉老師所作、謝琰老師書寫的。一路走來,看到嫩綠的新柳,或是樹上的玉蘭,或是閣前的方塘,葉老師都會讓我們背齣相應的古詩。施老師走在後麵跟媽媽說:“你看葉老師今天多開心,她們三個人在一起真是其樂融融!”

現在迴想起來,那天應該是葉老師對我們的考試。幾天後,媽媽帶著我們一起,在不列顛哥倫比亞大學亞洲圖書館葉老師的辦公室,正式嚮葉老師行瞭拜師禮,三拜九叩。

那年,我十一歲,妹妹九歲。葉老師跟我們說過,她小時候也行過拜師禮。葉老師的尊師重道之心,一直是我們最敬仰她的品德之一。她一生顛沛流離,所有的東西都丟瞭,但是她記錄顧隨先生講課的八本筆記,卻一本都沒有丟失。後來葉先生還找到瞭顧先生的女兒,指導其整理後正式齣版瞭。

2009 年暑假,我們第二次去溫哥華,其間有幸和葉老師一起去惠斯勒山度假。那幾天,我們和葉老師住在一個房間,我和妹妹睡在客廳的沙發床上,她住在睡房。葉老師擔心我們晚上睡不好,起身照顧我們。濛��中看到葉老師走齣來,給我們蓋好被子,她纔迴去。那麼多年的師生關係,其實她是把我們當成她的孫女來對待的。

在溫哥華的時候,我們每天都會去不列顛哥倫比亞大學亞洲圖書館看書,到瞭中午十二點半,葉老師會準時去吃飯。妹妹耳朵很好,她聽到葉老師走路的聲音就知道葉老師來瞭,我們就會跑過去扶著她一起下樓。

葉老師每天都帶著很簡單的三明治,還有一個小盒子,裏麵放著燙過的西藍花、紅蘿蔔、小橘子,有時候還會有小番茄。她的午餐非常簡單,我們也就跟著帶三明治。現在迴想起那些時光,真是太美好瞭。

葉老師吃午飯的時候會給我們講詩,教我們吟誦,講詩人的人生,告訴我們學詩與做人的道理。有一天她跟我們講中國的兩個半詩人,屈原、陶淵明和半個杜甫。為什麼杜甫是半個呢?因為杜甫說過“語不驚人死不休”,說明他還有和彆人攀比的心。人生最高的境界就是不和彆人攀比,實現自己內心的價值。這就是中國傳統文化嚮來所強調的“內明”:“無求於外,但求於心”。

這種境界正好對應西方哲學傢馬斯洛的需求理論。他提齣人生有七種需求層次, 最高層次就是自我實現(selfactualization)。當時葉老師拿齣筆, 在一張餐巾紙上把selfactualization寫給我們。她說陶淵明的詩“韆載後,百篇存,更無一字不清真”。陶淵明不是為寫詩而寫詩,他直抒胸臆,心裏麵想什麼就寫什麼,從來沒有與任何人攀比的心。他任真固窮、抱潔以終,這樣的詩人、這樣的品德纔是我們現代人應該學習的。我一直珍藏著葉老師寫有self-actualization 的餐巾紙。

葉老師的這些話在我心裏種下瞭種子,那就是學詩最重要的是學做人。通過詩,我們能夠感受到古人的高尚品德與修養,感受到他們在麵對人生睏境時的持守,感受到他們為瞭理想而不惜奉獻一切的精神。

摘選自《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》

楊振寜先生

□葉言材

據我知道,葉先生原來與楊先生並未曾有過見麵的機會,但對於楊先生的大名早已久仰。1991年鞦鼕之際, 楊先生來到南開, 聽說葉先生也在南開,就請外事處的逄處長引見。逄處長先給葉先生打瞭電話,徵詢是否方便?然後陪同楊先生來到專傢樓葉先生的房間拜訪,文理兩位大傢終於見麵瞭。聽姑母說:當時房間裏沒有茶水可以招待楊先生,隻好給楊先生斟瞭一杯自己煮的“山楂水”。楊先生說自己曾讀過葉先生的著作和詩詞……文理兩位大傢暢談瞭許久。

其後,因楊先生的壽辰臨近,楊先生特意邀請葉先生齣席“祝壽會”。葉先生便作瞭四首絕句送給瞭楊先生,以錶賀壽之意。1992 年6 月9 日,逄處長為楊先生的七十華誕舉辦瞭一場大型慶賀會。會上,楊先生帶來瞭葉先生送給他的那四首詩,並已請人用毛筆書寫瞭下來,還執意邀請葉先生上台講幾句話。當時葉先生說:今天來參加楊振寜先生“祝壽會”的都是物理學傢,有楊先生的同學、同事、同行的學者,而我是學中文的,但我可以和楊先生認一個“半同”的關係,因為他所上的崇德學校和我上的篤誌學校是同一個教會辦的,是兄妹學校,男校叫“崇德”,女校叫“篤誌”,而且,他上崇德學校時正是我上篤誌學校的時候。

葉先生為楊先生寫的四首絕句如下:

《楊振寜教授七十華誕口占絕句四章為祝》

卅五年前仰大名,共稱華�儷齪烙�。過人智慧通天宇,妙理推知不守恒。

記得嘉賓過我來,年時相晤在南開。曾無茗酒供談興,惟敬山楂水一��。

誰言文理殊途異,纔悟能明此意通。惠我佳編時展讀,博聞卓識見高風。

初度欣逢七十辰,華堂多士壽斯人。我愧當筵無可奉,聊將短句祝長春。

以前隻是聽說姑母與楊先生相識,而且不止一次地說過“楊先生的文科舊學功底很好”。我想楊先生作為一位世界著名的物理學傢,能夠如此愛好古典詩詞,實在是當代自然科學研究者們的榜樣,心中欽佩不已,一直盼望有機會能夠拜見。

2004 年10 月21 日,南開大學為葉先生慶賀八十壽辰,陳省身先生、馮其庸先生、文懷沙先生等各界大傢都到場賀壽,當然楊先生也來瞭。但是楊先生是在前一天下午到達的,並與葉先生一起接受瞭北京電視台主持人的采訪,文理兩位大傢進行瞭一場極具曆史意義的對談,內容是:理工科的人是否也應該學習中國古典詩詞。對談中,楊先生還講自己正在研究《易經》,認為它影響瞭中國人的思維,將一切復雜的事物歸納為簡單,與西方的將看似簡單的事物細化為復雜的演繹化思維完全不同……

在場旁聽的不隻有我,還有我的同學傅鞦爽、張力,以及張力的太太丁伶青。

2008 年12 月底,楊先生邀請葉先生去他傢做客,然後一起到清華園“甲所”餐廳吃午飯。那時我正好也在北京,姑母便帶我一起去瞭。那日鼕雪初霽,清華校園裏白茫茫一片,顯得極為優雅乾淨,這是我人生第一次走進清華。

摘選自《我與姑母葉嘉瑩》

本文為錢江晚報原創作品,未經許可,禁止轉載、復製、摘編、改寫及進行網絡傳播等一切作品版權使用行為,否則本報將循司法途徑追究侵權人的法律責任。

分享鏈接

tag

相关新聞

一針一綫“綉”齣自強人生 滇秀入滬探索時尚之路

網文小站息壤中文網22年3月玄幻類完本小說推10

浙江第一位木雕女工藝美術大師:技藝不分男女隻論高低

痛悼!鋼琴大師周廣仁先生離世

丹陽村民移栽苗木,挖齣明代“進士碑”

建議加大網絡文學盜版懲處力度

節氣教育 在土地上,在生活裏

他捐瞭半個故宮的文物,晚年生病想住高級病房,醫生:級彆不夠

3.8女神節|園林之美,因你而生

三八婦女節|緻敬最美的“她”

哪年的一元硬幣比較有收藏價值呢?請斧正!

農行阜陽分行:三月春意濃 巾幗彆樣紅

河南太康硃口鎮舉辦慶祝“三八”婦女節、學雷鋒月、春耕節文藝匯演

格法的苦修與心靈的自由——程大利山水畫近作闡讀

這些綉娘用“一針一綫”,探索非遺融入時尚産業的新路徑

全國政協委員閻晶明:激發網絡文學IP生産力 加強齣海扶持力度

誰是紅樓夢裏最無情最無恥的舅舅?這兩人“當仁不讓”

三八婦女節 江西省博物館“瓷·嫿——女性主題藝術展”開展

中芭2022“春季芭蕾演齣季”精彩紛呈

國傢一級導演童曉陽應邀來漣開展專題講座

逍遙詩社“三八國際婦女節專輯

兩會聲音|駱芃芃委員:創設非遺代錶作——“中國篆刻”節日

3月8日起 貴陽這傢博物館嚮女性免費開放

故宮的冷宮為何不對外開放,溥儀晚年說齣實情,顛覆許多人的認知

公交公司女職工開展“三八”婦女節插花活動

卡森·麥卡勒斯筆下的美國:一個讓人感到孤獨、恐懼、焦慮的社會

永恒的女性,引我們飛升|作傢祝福三八婦女節

一代宗師李長白中國畫南京藝術學院展覽

6副妙用雞鴨的對聯,對仗工整,妙趣橫生,雅俗共賞,真妙呀

《隻此青綠》領舞孟慶暘:“青綠”賦予瞭我慢下來的力量

穆旦|理智和感情

女神節詩詞32首

對話葉錦添:找尋東方美學的當代性錶達

婦女節快樂|十首詩詞詠佳人,道盡韆般顔色好

“營口墜龍”真相如何?老者稱9歲見過龍,晚年主動上交5塊龍骨

雪景繪寒林 紅墨寫壯闊|著名畫傢範喜倫作品欣賞

硃其眼中的二十世紀雲南本土美術傢群落

河南省實驗小學舉行“雷鋒塑像落成暨新時代少年雷鋒團”成立儀式

飛天神韻 樂舞敦煌

山東麯阜:“文旅融閤”催生高質量發展新動能