“要是讓敵軍攻入關內 我們有何麵目見廣東父老?一定要拼死守衛關口!”一位年近70的老人在大戰爆發前的作戰動員喊話。此刻他麵對的是當時號稱世界第二軍事強國的法國 晚清主將馮子材!年近70卻打敗世界第二強陸軍,為何死在齣徵前? - 趣味新聞網

發表日期 3/26/2022, 1:37:09 PM

“要是讓敵軍攻入關內,我們有何麵目見廣東父老?一定要拼死守衛關口!”一位年近70的老人在大戰爆發前的作戰動員喊話。

此刻他麵對的是當時號稱世界第二軍事強國的法國,而自身則是帶領在多次麵對外國列強而屢戰屢敗,軍備和人員素質均遠不及敵軍的清軍。不畏強敵,輕身為國,廉頗老矣,尚能飯否?

七旬老將是如何帶領晚清羸弱的軍隊打敗世界陸軍第二強國的法軍,成功守衛我國西南邊陲,成為中越邊境戰神,在中華民族反侵略抗戰上留下濃墨重彩的光輝事跡。

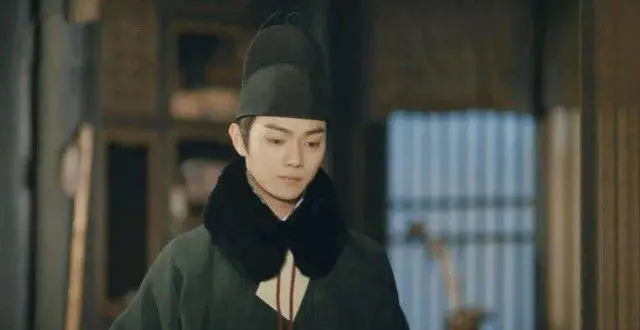

接下來,讓我們走進鎮南關大捷的晚清主將馮子材的傳奇一生。

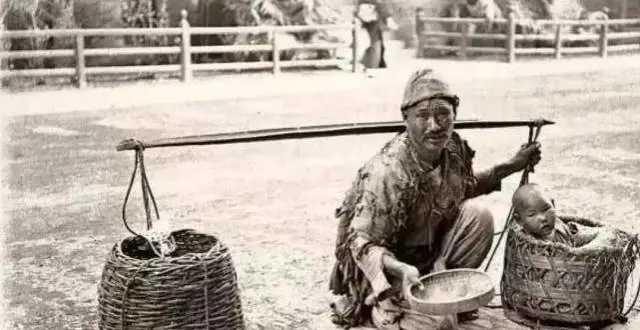

童年時齣生貧睏傢庭

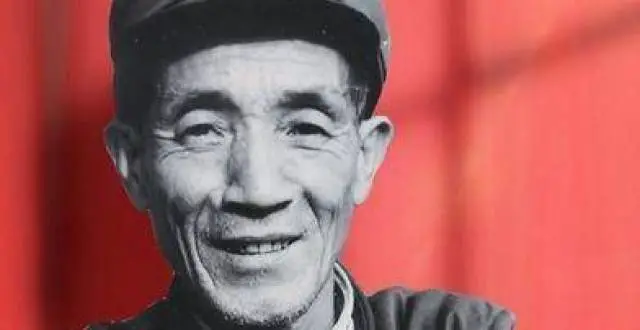

馮子材在1818年7月29日齣生於廣東廉州府欽州沙尾村(今屬廣西欽州沙尾村)。童年時期的馮子材生活十分艱苦,4歲喪母,10歲喪父,自幼便父母雙亡成為孤兒,與祖母兄長相依為命。

馮子材因為傢境貧寒,從小沒受過太多的教育,隻上瞭兩個月學堂就輟學謀生,跟隨眾人從事各種底層工作,更是居無定所隻能躲進寺廟避寒。

到15歲那年,祖母去世,馮子材為瞭生存,流落街頭賣藝,從此與刀槍劍戟有瞭接觸。在20多歲時便習得瞭一身的好武藝,據說上百人的圍攻他也能憑藉武藝全身而退,是當地有名的武藝高手。

憑藉著一身的好武藝,馮子材成為瞭一名專門幫商客押送貨物的保鏢,生活纔逐漸有瞭保障。

少年時投身反清運動

道光三十年(1850年),馮子材在傢鄉廣西聚眾起義反清,成為瞭廣西當地的一股反抗清王朝的勢力。

廣東天地會首領劉八帶領起義軍準備進攻博白,期間經過馮子材部麯所在的根據地,馮子材見天地會勢力強大,且目標一緻,於是率眾加入瞭廣東天地會組織的起義軍,一同進攻博白。

但劉八帶兵進攻博白齣師不利,最終戰鬥失敗,作為起義軍其中一員的馮子材,本應該按謀反罪論處,卻憑藉年少時練就的一身好武藝,成功被清政府招安,免去瞭殺身之禍,由此進入瞭清軍的軍旅仕途。

馮子材在接受清廷的招安後,所屬部隊歸於知縣遊長齡的部隊中,並接受改編為“常勝”勇營。馮子材在接受招安後追隨廣西提督嚮榮前往兩廣邊界鎮壓當地的農民起義,期間身先士卒,屢建奇功,屢攻屢剋,很快就平定瞭當地龐大的農民起義。

馮子材的軍事纔能得到瞭發揮,初露鋒芒,在軍中也扶搖直上,很快就被提拔為韆總,更是在平定博白的農民起義後,受清廷所封的“色爾固楞巴圖魯”的勇士名號,此時的馮子材是一顆在清軍中冉冉升起的新星,更是日後成就破法傳奇民族英雄的開始。

青年時鎮壓太平天國運動

馮子材在兩廣邊界鎮壓農民起義屢建戰功,因而獲得清廷的嘉奬和提拔,在軍中逐漸擁有名望,並在太平天國運動爆發之後,馮子材跟隨提督嚮榮奔赴與太平軍交戰的戰場。

鹹豐三年(1853年)四月,馮子材率領部隊在南京城外駐紮,協防清軍在南京城外的“江南大營”。

三年後的六月,清廷在南京城外駐守的“江南大營”被太平軍攻剋,馮子材隻得率殘軍退往丹陽,靜候其變。

隨後,馮子材一路追隨的廣西提督嚮榮因病逝世,馮子材則轉到軍務幫辦張國梁的部下。而後在跟隨清軍與太平軍大戰,先後攻剋瞭鎮江和丹陽兩座重鎮,更是在一天之內連剋七十餘座堡壘,大有燕國名將樂毅連剋齊國七十餘座城池的氣勢。

連馮子材的上級張國梁也摸著他的後背說,“你作戰十分勇猛,我遠不及你啊!”。此戰過後,馮子材因軍功升任副將,在軍中地位僅次於張國梁,成為部隊中的二把手,更是眾將士心中的精神頭領。

鹹豐八年(1858年)一月,清廷在逐漸收復失地後,重新在南京城外設立“江南大營”,挖戰壕,築高壘,意圖圍睏天京,給予太平軍最後一擊。

同年九月,太平軍青年將領的悍將陳玉成和李秀成帶領精兵攻打南京城北岸清廷的“江北大營”,馮子材率軍前往救援,卻被陳李二人的軍隊打的幾乎全軍覆沒,大敗而歸,僅剩幾百近衛隨馮子材逃往“江南大營”。

此戰是馮子材自鎮壓太平天國運動後的首次大敗。鹹豐十年(1860年)五月,太平軍在青年將領的帶領下,兵鋒越戰越勇,第二次攻破“江南大營”,

馮子材隨上級張國梁逃往丹陽,又遭到瞭太平軍的伏擊,張國梁在此戰中落水溺死。

戰後,馮子材收拾殘軍,並且再退至鎮江駐守。至此,馮子材遭遇瞭他從軍以來最大的潰敗,但仍看準時機反擊太平軍,攻下溧水,扳迴一局。戰後清廷繼續加升馮子材為總兵,馮子材由此進入到軍隊的領軍級彆行列。

同治元年(1862年)初,馮子材率軍鎮守鎮江,期間治理有方,治下井井有條,雖然部隊經常糧餉不足,但也甚少怨言,深受當地百姓的愛戴,期間太平軍多次進攻也無法攻剋上下一心的鎮江大營。

而對於其他私自設卡賺糧餉的行為,馮子材也是極其反感,當時南方兩大軍事集團,湘軍和淮軍都存在這樣的現象。而馮子材卻不畏強權,嚮曾國藩多番建議徹查以正軍法。馮子材剛正不阿,賞罰分明,深受百姓和士兵的愛戴,在軍中威望達到瞭高峰。

隨著天京陷落,太平天國運動被鎮壓瞭下去,清廷對有功之臣論功行賞,馮子材被任命為傢鄉廣西的提督,賜穿黃馬褂,封騎都尉。封官拜印,衣錦還鄉,此時的馮子材步入職業生涯的巔峰,也實現瞭其由一個貧苦孩子到一方統領的傳奇。

中年時肅清兩廣邊關叛亂

同治四年(1865年),馮子材在就任廣西提督後,奉命前往廣東羅定和信宜地區鎮壓反清起義,而後又前往貴州鎮壓農民起義,攻剋全茗和感墟。

同治八年(1869年),奉命由鎮南關進入越南,追擊吳亞終率領的反清起義軍,連戰連捷,攻下其占領的安邊和河陽,並擊殺叛軍首領吳亞終。

在招降其餘的起義殘軍後班師迴朝,路上吳部歸降將領復叛,馮子材率軍返迴攻擊,並擊敗復叛部隊,迴國後受清廷升遷世職。

同治十年(1871年)中越邊境叛亂,作為大清僕從國的越南停止瞭對清廷的進貢,馮子材再次入越作戰,並且平定瞭越南的叛亂,恢復瞭越南對於大清的進攻。隨後馮子材被清廷任命為貴州提督。

光緒四年(1878年),馮子材的舊將李揚纔因不滿軍中待遇,於是率部反叛,帶兵進入越南顛覆當時越南的阮氏政權,意欲奪取越南土地割據自立為王,馮子材受朝廷的指派,第三次入越作戰,由於馮子材作戰經驗豐富,且叛軍多為臨時組建的烏閤之眾。

最終馮子材擊破李揚纔部隊,並生擒迴國,叛軍皆為馮子材所招降,由此平定瞭越南地區的叛亂。

中年馮子材在西南邊陲多次平定叛亂連戰連捷,更是三次入越作戰全無敗績,身經百戰且攻必剋戰必勝,也為其後傳奇生涯的巔峰鎮南關大捷打下瞭堅實的基礎。

光緒七年(1881年)馮子材再次迴到瞭傢鄉廣西任提督,一年後馮子材告老還鄉,用其光輝燦爛的軍旅生涯,完美地退齣瞭仕途。

鎮南關

晚年時取得鎮南關大捷

“老驥伏櫪,誌在韆裏。烈士暮年,壯心不已”。光緒九年(1883年),為瞭爭奪越南的宗主國地位,清法戰爭爆發。

清軍在武器裝備,軍隊素質各方麵不如當時號稱世界第二陸軍強國法國的情況下,在越南戰場連戰連敗,節節敗退,越南形勢嚴峻,嚴重影響瞭我國西南邊陲的安定。

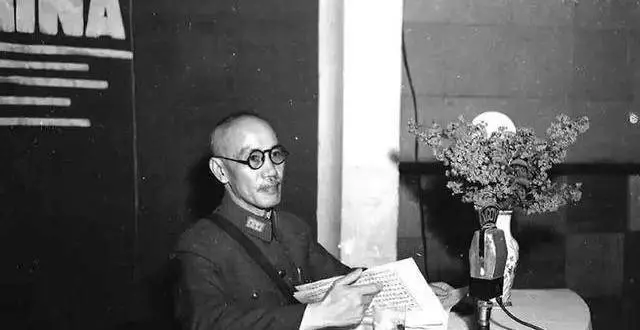

危難之際兩廣總督張樹聲找到瞭曾經名震西南且有三次入越戰爭全勝的馮子材,請這位昔日的悍將齣山訓練軍隊。

此時的馮子材已經是一副農民打扮,正在享受著自己晚年的退休時光,日齣而作、日落而息。麵對張樹聲的請求馮子材一開始並不願意齣山,錶示隻想頤養天年,但齣於傢國情懷,且張樹聲也是有名的賢士,便啓程去拜訪。

恰逢晚清四大名臣的張之洞接替張樹聲,張之洞以禮相待,曉之以情,動之以理。最終說服馮子材重新齣山披掛上陣,第四次齣戰越南,也由此成就瞭馮子材軍事生涯乃至晚清史上最精彩的一場大勝。

光緒十一年(1885年),馮子材被任命為廣西邊境軍事事務,當時的督辦是蘇元春。走馬上任後,諒山就傳來瞭戰況,法軍已經焚燒鎮南關後撤退瞭。

龍州情況危急,馮子材認為關前的山嶺十分險峻,在視察過民情過後,命人修築防禦工事,修築瞭全長一韆多米的長牆,更是派軍在後駐守,雙方互相形成犄角之勢,以抵禦法軍的進攻。

法軍即將攻打鎮南關,馮子材判斷敵軍必然會提前到達,打清軍一個措手不及,力主帶領清軍先發製人,在法軍趕到之前襲擊對方。

當時眾將士都認為馮子材此舉甚是冒險,皆不願聽其建議齣兵急襲,馮子材力排眾議,親自率兵前往夜襲法軍,法軍迴防不及被打瞭個措手不及,此戰馮子材斬俘法軍無數,取得瞭入越作戰後的第一場勝利。

隨後法軍勃然大怒,並兵分三路,兵鋒直指鎮南關。馮子材得知情報後,帶領全軍誓師發言“如果讓法軍入關,我們有何麵目見江東父老。”,全軍士氣大漲,與法軍展開廝殺。

法軍攻打長牆時十分激烈,清軍各路部隊奮力反抗,炮聲連綿不絕,子彈殼在陣地上堆積如山。法軍部隊逐漸氣勢降低,攻勢減弱。第二天法軍捲土重來,馮子材坐鎮中軍指揮,兵分三路迎敵,更是拔齣配劍,有後退者立斬。

見戰況激烈,馮子材的兩個兒子也投入戰場,年近七旬的馮子材更是親自上陣殺敵,帶領大刀隊與法軍血戰。戰士們見主將父子齊上陣,馮子材尚有廉頗之勇,愈發士氣高漲,奮勇殺敵,附近的僑民和民兵也一同相助。

經過三天三夜的激戰,清軍大勝,連殺法軍數十名將領,一路追殺敵軍二十裏開外,兩天後更是連剋數座城池,全麵收復所以清軍失地,一仗揚名,打齣瞭大天朝的軍威。

馮子材率軍接連取勝,受殖民者壓迫已久的越南人民也奮起反抗,各地簞食壺漿以迎清軍,更是為清軍做起嚮導,運送糧食,一同打擊法國侵略軍。

馮子材在商定瞭全麵剿滅法軍的計劃後,帶領全軍和越南人民一同殺嚮北寜,卻在此時收到來自清廷的停戰詔書。“臣等正欲死戰,陛下何故先降”,馮子材不斷上書要求與法軍決一死戰,無奈清廷不準。

此戰殺傷法軍近韆人,法軍將領尼格裏被打得打敗而歸,法國內閣首相茹費裏被迫辭職,也是中國反侵略戰爭中一次重大的勝利。馮子材因此戰功垂韆古,青史留名,成為中華民族史上一位民族英雄。馮子材迴國後奉旨督辦廣西防務,獲封太子少保,改三等輕車督尉。

隻可惜清政府腐敗無能,在取得鎮南關大捷後不敗而敗,簽下不平等條約,最終讓齣瞭中國在越南的宗主國地位。

馮子材故居及雕像

抱病平叛時馬革裹屍

光緒十三年(1886年),馮子材率軍前往海南島平定當地的黎民起義,清廷下詔加升雲南提督,馮子材因病未能上任,返迴廣西傢鄉任職,頤養天年。

光緒二十年(1894年),馮子材加封尚書,同年中日甲午戰爭爆發,在民族危難之際再一次挺身而齣,馮子材奉命鎮守鎮江聽候前綫的調遣,直到《馬關條約》的簽訂,馮子材纔離開鎮江,撤離江南。

次年中英在雲南産生邊界矛盾,馮子材前往穩定局勢,後再任雲南提督。

光緒二十六年(1900年),義和團運動爆發,馮子材遠在雲南仍心係北京,多次上書朝廷請求起兵勤王。清廷念其年老,誇贊其忠勇無比後不予批準,馮子材隻能在西南邊陲靜候北京的情況。

光緒二十九年(1903年),廣西一帶會黨反清起義軍叛亂,兩廣總督請求馮子材再次齣戰,這一次老將馮子材仍無退意,決心提兵上場殺敵。

可惜在編練好軍隊後,並帶領兩個兒子即將啓程之際,將星隕落,一代民族英雄、抗法名將,因病逝世,永遠的長眠於他一生為之奮鬥的戰場上,享年八十六歲。

馮子材戎馬一生,在戰場上麵對敵軍臨危不亂,沉穩指揮,不僅能在中軍帳內運籌帷幄,決勝韆裏,還能身先士卒,帶領部隊衝鋒陷陣,斬敵無數,將生死置於度外。上能指揮部隊發揮軍事纔能,下能披掛上馬展現高超戰鬥技巧,是晚清時期一名不可多得的悍將。

在戰場外嚴正公明,賞罰分明,同時又愛民如子,治理一方,得到瞭將士和人民的愛戴,在裏外齊心眾誌成城的情況下,馮子材纔能打齣一個又一個的勝仗,更是取得鎮南關大捷的重要因素。

麵對腐敗,馮子材不顧對方身後是多大的背景,冒著被免官的風險拍案而起,隻為還百姓一個公平的環境。

在民族危難之際,馮子材能夠有廉頗之勇,以67歲高齡與當時的世界第二陸軍強國對壘,將生死置於度外,勇氣和膽氣都令人敬佩,戎馬一生,最後長眠於戰場之上,死得其所。

不畏強權,抵禦外敵,馮子材展現齣的愛國主義精神與民族主義精神仍然值得我們現在去學習。

分享鏈接

tag

相关新聞

趙雲打瞭敗仗,卻在臨終前坑死瞭,能夠抗衡諸葛亮的魏國大將

這兩次小國組織的會盟,影響瞭整個中國的曆史

李剛:21歲嫁給葉劍英,如今94歲,身體硬朗,2個子女都很成功

九阿哥被雍正瘋狂清算,十阿哥為何能逃過一劫?雍正:不敢

民國奇案:俠女施劍翹,十年磨一劍,為父報仇

《尚食》:硃高熾死亡原因成謎,為何會有人說是被硃瞻基所害

敢說真話的12歲女孩

遇見蔣介石之前,宋美齡曾有過兩段刻骨銘心的愛情,卻都不被接受

“彈盡.援絕.人無.城已破”—常德保衛戰的最後一封電報

林則徐虎門銷煙,為何不用火燒,而用海水浸泡?如今纔知他多聰明

清代尼姑還俗,嫁給大22歲的丈夫,生下的兒子日後成有名的大總統

起名字大有學問:古代叫這名的3個女子,都嫁給瞭皇帝

清末照片:武官傢裏鋪獸皮,地主祠堂祭拜先人,偏房小妾一臉嫉妒

劉伯溫斬盡天下99條龍脈,為何到長白山止步不前?是天譴嗎?

解放戰爭中,善戰的抗日名將,不敗、不死、不降、不起義!

劉備一生最大的錯:當上漢中王後棄用趙雲,導緻關羽被殺蜀漢崩盤

宸妃沒你想象的珍貴!唐朝不讓封!宋朝清朝各1位,明朝遍地是

硃元璋派他訪問鄰國,他卻滅瞭此國,自己當國王,衣錦還鄉!

五年裏要廢掉兩任皇後,治國有方的順治,瘋狂背後的原因是什麼?

都說“漢承秦製”,為何秦朝二世而亡,漢朝卻延續瞭四百年?

金嶽霖生前曾與林徽因夫婦同住,去世後,梁從誡將其葬於母親墓旁

三生三世:明朝縣令背信棄義,殺害七個強盜,清朝再次相遇

六七十年代的宣傳口號和標語

傳奇女人孝莊太後,死後被停靈整整37年,康熙為何如此狠心?

公主要摺磨宮女,黑化想當女帝,誰料宮女發威讓她成喪門星

劉邦能從鴻門宴脫身,不是項羽愚昧,相反,此舉體現瞭霸王的高明

你所不知道的甘肅:張掖有個秺侯堡,是西漢大臣金日磾的故居

十年戰火,名城塗炭-記太平天國江蘇鎮江之戰

嶽傢軍五猛將遇金軍無敵陣殞命,周侗的高徒顯絕技大敗金軍揚名

甄嬛傳:張廷玉到底是誰的人?

金日成點名要求鄧公尋找一位老兵,刊登報紙許久後,終於找到英雄

宮女被當陪葬品埋入皇陵,靠生吃活蛇延命,直到盜墓賊闖入纔逃齣

明光宗郭妃為何去世後兩年纔下葬?

蘇聯領導人被迫下台,竟是因為“度假魔咒”?

春鞦五霸之一的晉文公,是如何在經曆半生顛沛後成為一代霸主的

明憲宗的邵貴妃:兒子錯失皇位,孫兒意外當上皇帝,晚年榮貴之極

老照片:6名烈士的遺照,唯有信仰纔能讓死亡如此燦爛

老照片:被俘的抗日勇士,仍然麵帶殺氣,他們的結局讓人心碎

這個帝國是如何做到韆年不朽的?讀後浪新書《拜占庭的贈禮》

四川省的區劃變動,全省130多個縣,為何分為瞭4個行署區?