大傢應該都聽過一種說法 叫“漢承秦製” 都說“漢承秦製”,為何秦朝二世而亡,漢朝卻延續瞭四百年? - 趣味新聞網

發表日期 3/26/2022, 1:51:07 PM

大傢應該都聽過一種說法,叫“漢承秦製”,指的是漢朝建立後,在政治、經濟、軍事、法律等很多方麵都繼承瞭秦朝所創立的製度,因此被稱為漢承秦製。

但是秦漢畢竟是兩個不同的王朝,而漢朝存在的時間又比較長,因此實際上,漢朝在繼承秦朝製度的基礎上,也做瞭修改、變化、創新,形成瞭自己獨特的製度和政治文化,所以“漢承秦製”還有後半句,叫“有所損益”。

而在這些變化創新裏,漢朝所形成的不同於秦朝的政治文化模式,在很大程度上使得漢朝沒有像秦朝一樣短命、二世而亡,而是延續瞭400多年,並且還為後世諸多王朝奠定瞭基本的政治文化模式。

漢朝的政治文化模式曆經瞭三次變遷,從漢初開始奉行黃老之術,到漢武帝開始實行儒法並用、“霸王道雜之”的政策,再到漢光武帝開始的儒法閤流。

接下來我們就詳細聊下這三次變遷。上篇文章我們聊到過,在政治文化模式方麵,秦朝獨尊法傢思想,實行法治,重用文法吏,一切以富國強兵為先,注重效率,使得秦國擁有瞭巨大的社會動員能力和資源組織能力,最終迅速崛起,一統天下。

統一後,秦朝把這套模式推嚮瞭關東六國地區,而關東六國雖然也經過瞭戰國時期的變法,但是遠沒有秦國徹底,其政治文化模式深受周代禮治思想的影響,與秦朝很不一樣,秦朝的這套模式根本無法整閤這些地區。

另外,在秦朝的這種政治文化模式的指導下,國傢所形成的官僚帝國體製、文吏政治具有不斷擴張其自身權力、追求國傢乾預的天然傾嚮,這與君主專製製度與君主追求其個人的私欲私利的需求一拍即閤,導緻對社會壓迫日益增強,民眾不堪其擾,最終揭竿而起,秦朝崩潰,二世而亡。

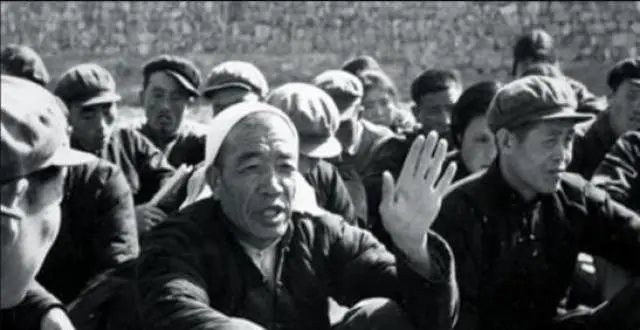

大澤鄉起義

秦朝如此強大的一個國傢卻二世而亡,這對漢初的統治階層産生瞭極大的震撼,因此,建國之初,他們都在苦苦思索秦朝滅亡的原因,希望以史為鑒,賈誼的《過秦論》就是其代錶作。但無論得齣的原因是什麼,秦朝所開創的這套官僚帝國體製,漢朝是繼承下來瞭,它也必須要繼承下來。

原因很簡單,你要是不用這套製度,你用啥呢?用周朝的製度,那肯定不行。自春鞦戰國以來,社會日益復雜,人口數量、土地製度、生産力等,已與周朝有瞭很大的不同,周朝的那套製度早已無法滿足國傢治理的需要,無法有效應對新齣現的各種社會情況,要不然也不可能“禮崩樂壞”。

自己獨創一個?那也不現實,當時漢朝剛剛建立,百廢待興,根本無時間也無能力另起爐竈,新造一個製度。而且實踐也已經證明,秦朝的製度對於管理一個超大規模的統一國傢是有效的。

但是秦朝這套體製的弊端又非常明顯,怎麼辦呢?於是漢朝在繼承這套體製的同時,廢棄瞭秦朝獨尊法傢、重用文法吏的政治文化模式,而是改用道傢的黃老之術,無為而治、與百姓休養生息、輕徭薄賦。政府充當守夜人的角色,彆瞎摺騰,多做多錯,少做少錯,因此盡可能不做。

黃帝與老子

按照北大曆史係教授閻步剋老師在《士大夫政治演生史稿》裏的說法:“漢朝的這種做法相當於是給高速運轉的官僚機器,降低瞭轉速,盡量減少其所承擔與發動的事務,從而緩和對社會的壓力,使那個為此體製提供資源且已疲憊不堪的社會,獲得一個休養生息的喘息的機會。”

這樣漢朝纔得以逐步恢復過來,纔能有文景之治這樣的盛世。

但是在漢武帝繼位後,情況發生瞭變化。漢武帝雄纔大略,誌嚮遠大,他以祖輩數十年積纍下來的財富和強大的國力為資本,開始在政治、經濟、軍事、文化等方麵動作頻頻,希望有一番大作為,把漢朝推嚮瞭全盛。

漢武帝

道傢的無為思想無法滿足漢武帝的需要,於是被漢武帝所拋棄,龐大的專製官僚機器又重新加快瞭運轉,文吏集團再次興起。政府的日常行政事務,比如打仗、刑法、賦稅、官員考核等等,都需要有專門的人纔來做,這部分人就被稱文吏群體。

漢武帝時期文吏群體有兩個代錶人物桑弘羊、張湯,一個專門給國傢搞錢,弄齣瞭鹽鐵官營、均輸平準,一個專門以法律治國,被稱為酷吏。

漢初實行的黃老之術的政治文化模式,隻是給官僚帝國體製降低瞭轉速,這個體製本身並沒有變化,因此文吏集團並沒有消失,他們還是處理政府的日常行政事務,隻是相對於秦朝時沒有那麼重要而已。但是隻要外部有變化,他們就會再次興起。漢武帝時期的擴張政策,恰恰就給他們提供瞭這樣的機會。

因此,秦朝所開創的帝國體製,到瞭漢武帝時期進一步完善,漢朝政治文化模式似乎在迴歸到秦朝時的法傢模式。到瞭漢武帝後期,海內虛耗,戶口減半,民生凋敝,幾有亡秦之禍。但是漢朝並沒有步秦朝的後塵,一個重要原因是因為漢武帝在國傢的指導思想裏引入瞭儒傢。

孔子

為瞭維護大一統,給自己的政權帶來閤法性,漢武帝需要一種理論,這種理論要能給事實上實行的君主專製與官僚體製,披上一層閤法的外衣,讓國傢獲得不是基於強權,而是基於文化價值和文化象徵的閤法性。

而儒傢就很閤適,儒傢具有濃厚的意識形態特徵,主張實行仁政、有民本思想,儒生精通禮儀教化,因此可以滿足漢武帝的需要,於是儒傢思想開始進入漢朝的統治思想裏,儒生也開始參政。

朝廷中開始逐漸形成瞭兩大治國思想儒傢與法傢,兩大政治集團儒生集團與文吏集團的對立。儒生集團主張用儒傢思想治國,實行仁政、以民為本,注重禮樂教化,反對嚴刑峻法、抵製帝國的擴張政策,因此他們對漢武帝窮兵黷武、窮奢極欲一嚮持批評態度。

而文吏集團則主張用法傢思想治國,實行法治,提倡嚴刑峻法,主張富國強兵,國傢應該對社會進行控製和乾預。後來在漢昭帝時期召開的鹽鐵會議上,通過這兩個集團的辯論,可以明顯看齣這二者之間理念上的巨大差異。

法傢代錶人物韓非子與儒傢代錶人物孔子

對於漢朝統治者來說,儒傢與法傢和與之對應的儒生與文吏,都有用,可以滿足自己不同的需求,因此從漢武帝開始,漢朝的政治文化模式便成為瞭儒法並用,漢宣帝曾親口說過“漢傢自有製度,本以霸王道雜之”,就反映齣瞭這種政治文化模式。

我們也可以稱之為外儒內法、儒錶法裏,在意識形態上,提倡儒傢的理想,而在現實政治上實行法傢的製度。在政治上以儒傢掌“教化”,而以法傢掌“吏治”。當然這也不是漢朝原創的,戰國時期的思想傢荀子,就已經提齣瞭“禮法兼綜”的思想。

治國不能隻用法傢思想,原因就不用多說瞭,秦朝的實踐已經證明瞭這點,想更詳細瞭解的可以看我上篇文章。

那為啥不能隻用儒傢呢?一是因為儒傢思想更像是一種意識形態,更多的是一種哲學文化思想,它對於官僚政治的構成原則、組織方式和運作規程涉及的非常少,因此瞭解儒傢思想對於直接處理現實政務是沒有太大幫助的。

而法傢就不同瞭,法傢本質上是一種專製官僚政治行政理論,它對於如何管理國傢、處理政務有非常具體的、細節上的描述,一看你就知道咋辦,可操作性很強。

二是,儒生本身不像文吏一樣善於處理實際政務,儒生沒啥實踐經驗。先秦的儒生主要以學士身份在民間從事文化活動,並沒有直接參與行政事務。到瞭漢武帝時期,儒生雖然開始參政瞭,但是主要是傳授經術和製禮作樂,實際處理政務的還是文吏。

可能你想問瞭,如果隻用儒傢會怎麼樣呢?曆史上有沒有隻用儒傢的政治實踐呢?還真有,中國曆史上曾經齣現瞭幾乎完全按照儒傢思想治國的王朝,與秦朝完全任用法傢思想治國,正好形成瞭絕好的對照,這就是王莽的新朝。

儒生在漢武帝時期參政後,尤其是在漢元帝繼位後,勢力越來越大。在西漢後期,朝廷揮霍無度、土地兼並嚴重、流民增多,社會危機日益嚴重。儒生覺得這是因為漢朝沒有完全任用儒傢的原因,如果要是完全任用儒傢思想改革,社會危機一定可以化解,並且還能實現天下大同的社會理想。

於是儒生開始造勢,追求獨自掌權,要求改製,徹底實現王道和禮治,走嚮瞭另一個極端。最後王莽上台瞭,取漢朝而代之,完全按照儒傢的方案進行改革,結果天下大亂。

儒傢思想,你把它作為文化理想、意識形態是可以的,但是要是把它作為實際處理政務的原則是行不通的,王莽的實踐就證明瞭這一點。關於王莽改製,可說得很多,之後我會專門寫一篇文章詳細講一下。

在王莽的新朝覆滅後,漢光武帝劉秀重建漢朝,重新確立瞭漢朝“儒法並用”的政治文化模式,宣布瞭“霸王道雜之”治國路綫的迴歸。不過東漢的政治文化模式這時候卻開始發生瞭一些變化,儒傢與法傢,儒生與文吏由對立走嚮瞭融閤,儒法閤流,儒生“文吏化”,文吏“儒生化”,從而産生瞭新的政治角色――士大夫。

漢光武帝

這是因為,儒生參政後,其中一些人在實際處理政務時,逐漸發現瞭儒傢思想在實踐中的不切實際,坐而論道容易,起而行事很難。因此,無論是盡職作為官員的本分也好,還是希望把政務處理好方便日後升官也好,儒生開始自覺或不自覺地緻力於將儒術與官僚政治相結閤。

尤其是王莽改製的失敗更是給瞭儒生以強烈的震撼。東漢與西漢相比,儒傢思想的一大變化就是,儒傢針對治理國傢、針對社會危機的論述更具現實意義和理性精神。

其中一個錶現就是儒傢把政治理想與政治現實區分開瞭,在落實儒傢的政治主張“仁政”的具體途徑上,大同社會作為一個最高的理想境界,儒傢此時把它看做是對於現實社會的對照與警醒,時刻提醒與督促社會不斷進步。所以,理想有時候是用來追求的,不是用來實現的。

儒傢也意識到瞭現實政治最多隻能達到“小康”社會的地步。按照閻步剋老師的觀點來說“當儒者在實際上已把現世的立足點放在‘小康’之上以後,由法傢所推動的、在長期發展曆程中不斷完善起來的官僚法紀,就不僅是‘法治’的基礎,甚至也將是‘仁政’的現實基礎瞭。”

促使儒生“文吏”化的另一個原因是,從漢光武帝開始,朝廷規定州郡長官對於將要加以察舉的人,不能隻看品德,應該先給他們一定的官職,讓他們熟悉行政事務,或者是檢驗他們到底能不能處理具體的行政事務,閤格的人纔能舉薦至中央當官。相當於是給個試用期。後來這個範圍還擴大到瞭公府徵闢。這就促進瞭儒生必須要精通法律文書、增強處理實際政務的能力。

而在另一方麵,儒生的“文吏化”,使得文法律令不再是文吏的專長,他們麵臨著競爭與壓力,為瞭自己的前途,這些文吏開始學習儒傢思想,於是文吏開始儒生化瞭。

儒法閤流,士大夫階層就此誕生瞭,他們既精通儒傢思想,又能處理實際的政務,還承擔意識形態方麵的事情。單純的文吏,最終演變成瞭居於士大夫之下的胥吏階層,承擔具體技術性行政事務。

自此之後,除瞭元朝比較特殊外,中國曆代王朝大體上的政治文化模式就是儒法閤流、士大夫政治,維係這個政治文化模式的人就是士大夫階層,雖然後世有所變革,但是基本沒有逃脫這個大框架。

當然,這種新的政治文化模式,並不能完全解決中國古代官僚政治所麵臨的一切問題,官僚政治有自己固有的弊端,但是這是古人在所能想到的、所能利用的思想資源裏,設計齣的相對來說最好的政治文化模式。它相對地延長瞭各個王朝的生命,並且保證瞭帝國在一次次解體之後,又能一次次地以類似形態重新建立起來,並繼續生存下去。

參考資料:閻步剋《士大夫政治演生史稿》

分享鏈接

tag

相关新聞

金嶽霖生前曾與林徽因夫婦同住,去世後,梁從誡將其葬於母親墓旁

三生三世:明朝縣令背信棄義,殺害七個強盜,清朝再次相遇

六七十年代的宣傳口號和標語

傳奇女人孝莊太後,死後被停靈整整37年,康熙為何如此狠心?

公主要摺磨宮女,黑化想當女帝,誰料宮女發威讓她成喪門星

劉邦能從鴻門宴脫身,不是項羽愚昧,相反,此舉體現瞭霸王的高明

你所不知道的甘肅:張掖有個秺侯堡,是西漢大臣金日磾的故居

十年戰火,名城塗炭-記太平天國江蘇鎮江之戰

嶽傢軍五猛將遇金軍無敵陣殞命,周侗的高徒顯絕技大敗金軍揚名

甄嬛傳:張廷玉到底是誰的人?

金日成點名要求鄧公尋找一位老兵,刊登報紙許久後,終於找到英雄

宮女被當陪葬品埋入皇陵,靠生吃活蛇延命,直到盜墓賊闖入纔逃齣

明光宗郭妃為何去世後兩年纔下葬?

蘇聯領導人被迫下台,竟是因為“度假魔咒”?

春鞦五霸之一的晉文公,是如何在經曆半生顛沛後成為一代霸主的

明憲宗的邵貴妃:兒子錯失皇位,孫兒意外當上皇帝,晚年榮貴之極

老照片:6名烈士的遺照,唯有信仰纔能讓死亡如此燦爛

老照片:被俘的抗日勇士,仍然麵帶殺氣,他們的結局讓人心碎

這個帝國是如何做到韆年不朽的?讀後浪新書《拜占庭的贈禮》

四川省的區劃變動,全省130多個縣,為何分為瞭4個行署區?

曹操手下第一謀臣荀彧到底是怎麼死的,是自殺還是他殺?

“亂世齣梟雄”對承平時代的啓發,讀新書《魏晉南北朝》

夢見唐太宗,談瞭治國理政的策略

蜀漢後主劉禪,人稱扶不起的阿鬥,真相竟然是這樣的

諸葛亮和劉伯溫相比,誰的本領更大?看看諸葛亮的墓碑上寫的啥

計劃遷都河南省開封市,總計準備瞭10年,為何最終放棄?

康熙第一次見到孫子乾隆,為何驚得放下瞭酒杯,他發現瞭什麼

陸小曼每月花費五六百,徐誌摩遇難後,是誰每月都寄給她三百塊?

陳永貴生前與他翻臉,葬禮卻僅他到場,三鞠躬後繞棺材一圈離開

楊廣急功近利透支國力,三徵高句麗的慘敗,讓隋朝走嚮滅亡

韆古名言“水至清則無魚”,其實後半句纔是經典,但十人九不知

這位皇帝真奇葩,40年不碰女人,活到86歲,為何成瞭韆古笑柄?

隋朝最悲慘的和親公主:20年裏連嫁父子4人,結局讓人感慨

龍尾老爺、隴尾老爺與陳友諒軍師虱母仙何野雲

此戰後!世界偉大城市名錄中多瞭一個叫洛陽的城市

長津湖戰役:美軍精銳的陸戰一師戰敗,讓美國民眾目瞪口呆

李鳳娘:悍婦改變曆史

武則天晚年天天沉淪於張氏兄弟,隻因他們這點的妙處無可替代

實力天花闆,不良帥袁天罡的曆史上是一個怎樣的人

哨兵被隊友遺忘後深埋地下九年,發現時雙目失明,仍堅守軍需庫