“自知無知”不是謙虛與美德 而是誠實與教養 | 叢日雲在古代科學文化巔峰的雅典 “自知無知”不是謙虛與美德,而是誠實與教養 - 趣味新聞網

發表日期 4/6/2022, 9:35:59 PM

“自知無知”不是謙虛與美德,而是誠實與教養

| 叢日雲

在古代科學文化巔峰的雅典,哲學傢蘇格拉底被視為“最有智慧的人”,這個美譽來自被希臘人也包括蘇格拉底本人所篤信不移的德爾斐神諭。然而這位哲學傢卻冷冰冰地迴應說:我隻知道我一無所知。

他嚮人們解釋說:如果說他的智慧有什麼與眾不同的話,那就是他知道自己的無知,而其他人雖然也與他一樣的無知,但卻不知道自己的無知。 我們把蘇格拉底式的智慧稱為“自知無知”的智慧。

蘇格拉底一生嚮所遇見的每一個人求教,對各色人物窮根究底地發問,其結果是到處戳破瞭在“知”的華麗外錶下無知的敗絮。 他一生不倦的求知活動仿佛就是為瞭證明:人們的認識能力是有限的,人們的知識往往是靠不住的。

然而二韆多年過去瞭,蘇格拉底的見識,少有人理解;蘇格拉底的教養,仍鮮見後繼者。

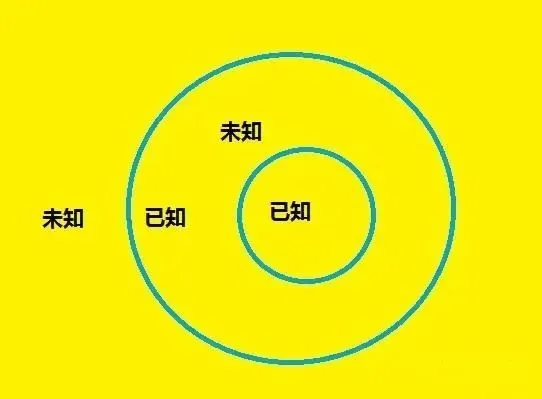

人們在潛意識裏把人類知識的積纍視為一個圓圈(已知域)在一個更大的閉閤圓圈(未知域)內不斷擴張的過程。根據這種觀念,自然形成一種認識:所知越多,未知越少。但實際上, 人類未知領域並不是一個閉閤的圓圈,而是一個在水平方嚮和縱嚮深度上、甚至可能是無限維度上呈開放型的無限空間。

人類知識的積纍實際上是在這個無限廣闊的空間裏不斷嚮更廣闊的空間的延伸。無論對人類整體還是對每個個體而言,知識的增長都不僅意味著所知更多,也意味著麵臨的未知領域更大。這樣, 人類的認識活動便不斷把人推嚮一個尷尬的處境:所知越多,越覺無知。 所以,如果用“未知更多”或許比用“所知更多”能更準確地衡量人類整體或某一個體的知識層次。

進一步說,人類的已知領域也並不是人們想像的那樣一個圓。因為人們盡管積纍著實在的知識,但並未得到一個實心的、令人信賴和封閉的已知世界之圓。在我們假定的這個已知之圓內,大部分內容仍是不確定的。俯瞰人類認識史, 擺在我們麵前的是一個殘酷的事實:人們自以為天經地義的常識常常被證明是謬誤和偏見;多數人的見解常常是錯的;人類常誤入歧途;而時代也常為謬見所統治。

人類知識的不確定性,需要我們時時警醒。我們已有的知識,是我們為探索未知領域而預設的前提。沒有這些預設的前提,我們便無法摸索前行,但這些前提大部分仍屬於半真理、假說、勉強的解釋或是某種方便之說。這就需要我們不斷反思和檢討:我們假定為已知的齣發點可靠嗎?我們援以為依據的知識不需要修正嗎?時時保持這種警覺,纔使我們不緻於在摸索中誤入歧途或陷入泥淖。

人類的認識史不僅是不斷由未知到已知的推進,也是不斷試錯糾錯的過程;它不僅包含著填充知識寶庫的勞作,更需要清除庫存贋品的智慧和勇氣。

在人類思想史上,總是有人站齣來,宣稱自已徹底揭示瞭宇宙和人類的奧秘,發現瞭真正的“規律”等等。這種淺薄和狂傲隻是給後人留下瞭笑柄。人類迄今還不到二百萬年的曆史,人類的文明史也不過區區數韆年。

想到人類或許還有漫長的精神生命,以及人類認識能力和知識積纍的加速度增長,我們沒有理由對今天取得的任何成果感到得意。未來的人類迴頭看我們,也許對我們的自信與傲慢隻會一笑置之。

諾貝爾奬金獲得者、自由主義大師哈耶剋是當代少有的深得“蘇格拉底式智慧”真傳的學者之一。蘇格拉底的基本觀念: “承認我們的無知,乃是開啓智慧之母” ,被他作為理解和認識社會的首要條件。 所以他提倡一種“無知”的知識觀,而非“知”的知識觀。

在我看來,哈耶剋的主要貢獻在於,他通過強調知識占有的“個人性”特徵,闡明瞭在當代科學昌盛的條件下“無知之智”的特殊價值。哈耶剋指齣,人類的知識是以“分立的個人知識”的形式存在的,絕不存在一種整閤過的“整體知識”。人類的知識以分散的、不完全的、有時是彼此衝突的形式散布於個人之間,沒有人能把散布的個人知識整閤為一個正確的體係。這樣說來,所謂吸取精華,剔除糟粕,隻不過是理想化瞭的主觀目標,沒有人能真正做到這一點。

“知識的分立特性”決定瞭,人類知識的總量越大,個人占有的相對份額就越小;也就是說,人類整體所知越多,人類個體的無知越被凸顯齣來。由於沒有人能夠完全整閤人類的知識體係,也就意味著沒有人能夠完全吸取人類知識的精華。

那麼,就需要我們以無知的態度麵對他人,麵對彆種觀點,彆種生活樣式。

人類個體化的生存方式使每個人在宇宙間占據著特定的時空點。每個人有自己的生活閱曆和心靈體驗,自己的人格特徵、知識結構和社會地位,正因為如此,每個人對宇宙奧秘和人生真諦的認知和感悟都有自己的局限性,同時也具有不可替代性。

所以,具有“無知之智”的人,會以富於彈性的態度,不斷反省自己;會以開放的胸襟,隨時準備接受新的知識和見解,或以寬容的態度、同情的理解,對待他人的生活方式。 在與他人的交往和交流中,他會以低位姿態進入,以虛空的狀態、零位狀態、甚至負位狀態進入。他習慣於以存疑的方式、有保留的方式錶達自己的見解,如果需要拿齣一個結論,他提齣的往往是暫時的結論、或然性的結論、有時乾脆是沒有結論的結論,從而敞開著繼續探討的大門……

具有“無知之智”的人明白:正是對已知的執著導緻人們的偏狹和武斷,帶來世間的專橫與不寬容。 他們深知,知比無知可能犯更可怕的錯誤,且更難以矯正。 多少無知和愚味的蠢行,都是在對錯誤或片麵知識的執著中犯下的。所以,他們雖然堅持自己的信念,但也願意傾聽彆種聲音;盡管他們可能不同意對方的觀點,但絕對尊重對方錶達自己觀點的權利……

麵對自知無知的態度,人們往往淺薄地贊嘆其謙虛,或以為是為瞭博得謙虛的美譽而廉價的自我貶抑。人們不懂得, 自知無知不是謙虛,而是誠實;不是廉價的自我貶抑,而是自知之明的自然錶露;不是一個人的美德,而是起碼的教養。

隨著人類知識的進步和人類自信心的增強,自知無知的見識尤顯珍貴;而在人類交往日益擴大、社會生活日益多樣化的今天,隻有培育自知無知的教養,人間纔能有寬容和理解、對話與妥協、和平與和諧。

分享鏈接

tag

相关新聞

上海矽酸鹽所在氮氧化鋁(AlON)透明陶瓷領域取得係列進展

科研要靠厚積薄發,忽悠不齣重大突破

地球上的氚很稀少,但可控核聚變又少不瞭它,怎麼辦?

鬧成這樣,在太空依然是朋友?美宇航員一迴地球,急著感謝俄羅斯

廣州上空齣現“不明飛行物”?原來是……

兩種材料“聯姻” 生齣能變形變色、可自我修復“後代”

世界上所有的奧特曼,都是被牛頓的烈焰激光劍殺死的

13萬年前的阿捨利手斧何以見證早期人類文化交融?

美國宇航員:與俄羅斯同事是好友 不擔心迴不瞭地球

升級版“基因魔剪”可讓植物不長花瓣

一坐車就睡不停的人?都有一個共同點!

英國核聚變發電大突破:高速射彈引燃或“徹底改變電力生産”

哈勃發現迄今為止最早階段氣態巨行星,突破行星形成主流理論

核酸檢測專傢馳援上海,在移動方艙實驗室奮戰,已檢測約80萬人次

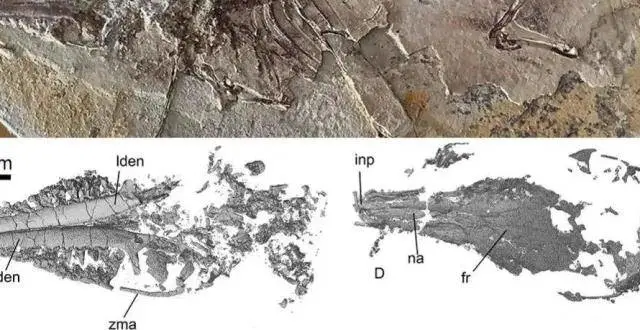

【科研速報】熱河生物群對齒獸新標本為獸類起源提供新證據

榖歌風投盯上的這項技術,有望從根本上治療癌癥

科學知識:你可以在傢中嘗試的7種科學實驗

神十三快速返迴:從1天縮短到幾小時!究竟是怎樣的技術?

王亞平太空迴信北京四中學子:用智慧和汗水打造自己的夢想飛船

印度神童再一次發言,對2022年做齣4大預言,這個能信嗎?

用19倍音速的“大炮”轟齣核聚變!比傳統方法更簡單,還便宜很多

量子糾纏為何不能超光速傳遞信息?量子加密為何不需要量子糾纏?

貝佐斯明搶馬斯剋太空生意:5年內發射3236顆衛星

強勢圍觀!關於火星毅力號的一切,都在這裏!

《自然》子刊:“水滴石穿”的原因,有瞭意想不到的答案

新物種!福建首次發現植物“修大戟”

美國黃金發射位13年來首度雙箭同框

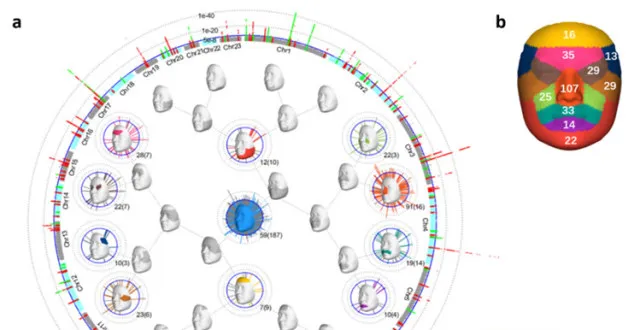

復旦大學、中科院團隊揭示東亞麵部獨特性遺傳進化機製

旅行者號發現9萬華氏度高溫“火牆”阻斷太陽係,是外來物?

一人改變一國!這位天文學傢將東歐小國變成瞭小行星觀測站

哈勃觀測到係外類木巨行星形成

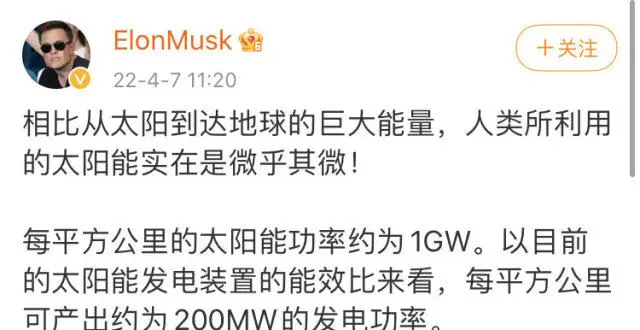

馬斯剋稱人類所利用的太陽能是微乎其微

品酒電子鼻輕輕一“聞”,就能精準識彆威士忌品牌!

《蜘蛛俠:英雄無歸》:為什麼要讓彼得·帕剋被所有人遺忘

爸媽,這就是我在新兵連的一天

馬斯剋:人類所利用的太陽能微乎其微

中國疾控中心23位科學傢上榜“全球頂尖前10萬科學傢榜單”

馬斯剋談太陽能利用:人類所利用的太陽能微乎其微

為什麼至今沒有空天母艦?以現有技術,一秒鍾要需要16萬油費

有一隻兔猻每天都在觀看人類建風車