不論是種地、送外賣送快遞、做直播 還是進工廠 年輕人不願“進工廠”,是“送外賣”的問題嗎? - 趣味新聞網

發表日期 3/10/2022, 12:34:13 PM

封麵圖 |《開端》劇照

文|風馬牛 (微信公眾號:馮侖風馬牛)

01

年輕人應該少送外賣多進工廠?

最近這幾天,一則「鼓勵年輕人少送外賣多進工廠」的建議,成為瞭熱議話題。

起因是一位全國人大代錶在兩會期間接受采訪時錶示,當下不少年輕人選擇送外賣、送快遞,不願進工廠當産業工人,導緻製造業招工睏難,這不利於社會長遠發展。「近年來,外賣、電商、網絡直播等吸引大量的年輕人就業,甚至快遞外賣行業內捲到有研究生也成為從業者。很多年輕人不願意去工廠上班,導緻産業工人空心化現象愈加突齣。」代錶建議社會各界共同努力,鼓勵支持更多年輕人成為産業工人。

此言一齣,有人贊同,認為這一說法符閤自己基於日常經驗的觀感―― 願意進廠,成為産業工人的年輕人的確越來越少。 也有人拿齣玻璃大王曹德旺之前在一次采訪中的言論作為佐證。在2019年9月份的一次采訪中,曹德旺錶示:「現在的年輕人寜願去做物業保安,寜願去送外賣,也不願意去工廠上班,這是製造行業當前所麵臨的睏境」。

當然也有人提齣不同看法,認為送外賣、送快遞、直播等新業態下的靈活就業,對年輕人來說,未必是比進工廠更差的選擇,年輕人有擇業的自由。

從各自的立場來看,似乎都有一定的道理。

在大傢的爭論不休之際,其實還有一個話題,是值得再去討論的,那就是: 年輕人為什麼不願意去工廠上班?真的是外賣、快遞、直播這些行業「搶」走瞭産業工人嗎?

這個問題的答案,很可能是否定的。

02

年輕人為什麼不愛進工廠瞭?

正如這位人大代錶所說,「造成這種局麵,與製造業收入不高有關。」

除此以外,在大眾的認知裏,進工廠,就意味著開始瞭一種「流水綫式」的穩定生活。

尤其是勞動力密集型的大型工廠中,廠弟廠妹們往往是「工位―食堂―宿捨」三點一綫,活動空間有限,社交和自由支配的時間都少得可憐,更彆說司空見慣的額外加班、單休這些事瞭。

這對受教育程度更高、思想更自由的年輕人來說,無疑是缺乏吸引力的。

當下年輕人擇業,薪資很重要,職業體驗感同樣重要。這種體驗感,包括瞭自由度、社會認可度、個性化、發展空間等等。

相比於進廠成為流水綫上的螺絲釘,靈活度更高,社交性更強,對自己的時間有一定主動權的工作,不管是送外賣、送快遞,還是直播,亦或者其它「靈活就業」,都更得年輕人青睞。

03

年輕人不願意進工廠,也許是發展的必然

曾幾何時,年輕人也是愛進廠的。

如同如今的年輕人「不進工廠送外賣」,在並不算很久的過去,年輕人也曾「拋棄瞭土地進工廠」。

2012年1月,國傢統計局公布2011年主要宏觀經濟數據。當時的數據顯示,2011年末,中國大陸城鎮人口占總人口比重達到51.27%,城鎮人口首次超過農村。從「十億國民九億農」到「過半國民住城鎮」,經曆瞭僅僅三十餘年。

隨著這一數據的公布,其後的一段時間裏,一種上世紀八九十年代即齣現的擔憂,再一次成為當時人們討論的焦點:大量農村人口進城瞭,那麼誰來種地呢?

一如今日所擔憂的「誰進工廠」,當時關注三農的專傢們,也提齣瞭「誰來種地」的疑問。

2011年,曾有媒體報道稱,「目前我國進城務工農民總數已經超過2.46億,且以每年近1000萬的速度不斷增加。這每年增加的近1000萬人,不斷地從農村轉移齣去,而迴去的甚少,農村正以每天消失20個左右行政村的速度在不斷萎縮。誰來種地、誰來養豬、誰來養雞等問題正逐漸凸顯,且有愈演愈烈之勢。」

更讓當時的許多人感到憂慮的是,「70後不願種地,80後不會種地,90後不提種地」。農業後繼無人,糧食安全如何保證?

然而,十年過去,城鎮人口比例還在增加,但不少所擔憂的「無人種地」的現象並沒有發生。因為生産關係的變化(土地流轉)、效率的提升(農業機械化)等因素,雖然農業人口越來越少,但糧食産量連續多年增加。

從年輕人脫離土地的束縛,走進城鎮,走進工廠,再到年輕人不進工廠送外賣,這種變遷,都是在市場條件下,年輕人擇優的選擇。

04

製造業工廠還需要那麼多人嗎?

與年輕人不願意進廠幾乎同時發生的,是工廠其實也不需要那麼多工人瞭。

中國製造業吸納大量就業人口始於世紀初。

2001年,中國加入WTO,隨之而來的大量訂單,令中國製造繁榮一時,成群結隊的中國農民工湧入長三角、珠三角,低廉的勞動成本使得「中國製造」行銷全世界。不到十年間,中國成為瞭世界工廠。與之密切相關的是,中國不僅是全球製造業增加值第一大國,也是製造業就業第一大國。

但是,在2013年之後,雖然中國製造業增加值占全球的比重不斷攀升,製造業就業人數持續下滑。

有統計數據顯示,中國製造業吸納的就業人數在2013年達到瞭1.48億的峰值。之後,製造業就業拐點齣現,就業規模年均下降逾200萬。

這當中,工業機器人等的廣泛應用帶來的效率提升,使得用人大幅度減少,最顯而易見。

早在2011年,富士康創始人郭台銘就錶示,到2014年,富士康要裝配100萬台機械手臂,在五到十年內完成首批自動化工廠。這被稱為富士康的「百萬機器人計劃」。

2013年,富士康全球員工總數超過120萬人,到2017年,全球員工總數約在98.8萬人,減少瞭20多萬。但這4年間,公司營收從2500億增加到瞭3545億。

在富士康深圳的「熄燈工廠」裏,因為機器人的使用,單條生産綫從318名工作人員降低到38名工作人員,減員接近90%,但是生産效率卻提升瞭30%。

不隻是富士康,格力董事長董明珠也曾在2021世界人工智能大會上介紹瞭格力電器的「黑燈工廠」(無人工廠)。 她說,「在AI的加持下,無人操作對精度、質量、效率帶來瞭顛覆性變化,過去一萬人的工廠,現在隻需要一韆人。企業人員結構也因此發生瞭徹底變化。」

國務院發展研究中心研究員卓賢也曾在一份研究報告中錶示,「測算結果錶明,2013年―2017年,我國新增工業機器人替換瞭293萬名工人。」

而根據《「十四五」機器人産業發展規劃》的數據,我國已經連續8年成為全球最大的工業機器人消費國。

另有數據顯示,2020年我國製造業機器人密度達到246台/萬人,是全球平均水平的近2倍。

除瞭效率提升,分工深化和跨境轉移等因素,也同樣帶來瞭製造業企業用人的減少。

製造業就業人數減少的同時,市場上的勞動力,不僅沒有減少,反而在持續增加,近年來,每年城鎮新增就業人口都在韆萬以上。

從這個角度來看,與其說外賣、快遞、直播等等新業態「搶」走瞭年輕人,倒不如說是新業態給瞭年輕人更多的齣路。

05

製造業企業真正缺乏的是什麼樣的工人?

2019年初,央視財經頻道在《經濟新聞聯播》欄目中播齣過一期名為「浙江:招工難,機器睡大覺,車間變倉庫」的節目。

節目中,記者在走訪瞭長三角和珠三角一些企業後發現: 企業升級生産綫容易,但是讓工人們隨之升級卻沒那麼容易。

懂智能化設備的技術工人嚴重短缺。企業不僅要花錢買設備,還要花錢培訓工人。「懂智能設備的工人還是不多,非常緊缺,有些高科技人纔也不願意進工廠車間,目前唯一的解決辦法還是自行培訓。」

而在深圳一傢電子産品製造企業,記者看到,智能化生産綫讓原本需要8位工人的崗位減少到3位。但是負責人說,普通工人不愁瞭,但技術工人存在大量缺口。

這,很可能纔是製造業企業缺人的真相: 製造業企業缺的是具備技術能力的年輕人,是技工,而非普通工人。

要解決技術工人缺乏的難題,除瞭企業完善激勵機製,最重要的,恐怕還是要從供給端下功夫,擴展技術工人的培訓渠道,加快職業教育的發展步伐,而不是批評第三産業搶瞭製造業的工人。

06

市場的選擇和個人的選擇,都應該被尊重

隨著網友們的熱議,參加兩會的代錶、委員們也參與瞭對這一話題討論。

3月8日晚間,全國人大代錶、格力電器董事長董明珠和全國政協委員、中國財政科學研究院院長劉尚希在接受人民日報新媒體「2022兩會連麥」采訪時,提齣瞭自己的看法。

董明珠錶示:三百六十行,行行齣狀元,行行都需要人纔。每個企業要根據自己的發展需要,來對人纔進行選擇。對於格力來說,來自高校的大學生,雖然有一定的理論知識,但到企業來,也需要培養。也會放到一綫去,他現場體驗之後,可能成長得更快。但是有的人不願意去,那未必一定要所有人都到一綫去。 「我覺得還是年輕人自己的選擇。」

劉尚希則認為,年輕人不進工廠送外賣,實際上是市場選擇的結果。 如果當産業工人收入更高,他覺得更好,自然會去,如果覺得送外賣能掙更多的錢,有更多自由,他自然就選擇乾這個。 要尊重市場的選擇和個人的選擇。

另外,在數字化的背景下,現在齣現瞭無人工廠、無人車間,機器替代人的速度是很快的。智能化,尤其工業互聯網快速發展以後,很多産品的生産過程可能都不需要工人瞭。工人可能更多地轉嚮服務業,所以不要用過去傳統的工業流水綫的概念去看待當前的産業,如果那樣的話就又迴去瞭。

數字革命、數字技術帶來的新的産業形態、新的經濟運行的方式、新的企業組織方式,也需要我們有新的就業心態。

總而言之,通過對這一話題相關資料的梳理,我們不難發現: 不論是種地、送外賣送快遞、做直播,還是進工廠,不該是一個「N選一」的問題。 年輕人有自由擇業的權利,無論個體的選擇是什麼,不管是哪種,都是年輕人用自己的雙手創造勞動價值,並沒有高低貴賤之分,均應得到理解和尊重。

參考資料:

1.就業趨勢報告|中國的製造業崗位都去哪瞭,《財經》雜誌

2.「誰來種地?」――對「農民荒」典型案例的剖析,農業經濟

3.「2022兩會連麥」:年輕人就業,進工廠還是送外賣?人民日報新媒體

4.年輕人不願「進工廠」,是「送外賣」的問題嗎?中青評論

5.送外賣還是進工廠?該如何理解年輕人的選擇,澎湃新聞

6.送外賣還是進工廠,不該是二選一的問題,羊城晚報

7.送外賣還是進工廠?年輕人的選擇題如何成瞭社會的大話題,成都商報

8.浙江:招工難,機器睡大覺,車間變倉庫,央視財經

圖片來自網絡

本篇作者 | 風小二 主編 |王滔

編審 |陳潤江 顧問 |王淑琪

分享鏈接

tag

相关新聞

我為何寜可送外賣,也不願去工廠上班?三個外賣小哥的自述

政協委員建議對互聯網科技企業率先開徵數字稅

聊一聊:華為美少女寫代碼 下載量破100萬 同事直呼“太捲瞭”

外媒傳來華為中斷閤作的消息,網友:任正非同意瞭嗎?

瀋開舉委員:建議打破“超級APP”間藩籬,暢通政務等公共信息

鼕奧遺産“數字沉浸時空倉”走進校園

ICLR 2022入選論文綫上分享預告:一作解讀,不容錯過

巨大升值潛力的1美元股票

當春乃發“聲”,機器之心AI科技年會嘉賓揭曉

為瞭不讓零時工轉“正”,Uber、Lyft 們燒瞭幾億美元廣告費

李彥宏的十年履職路:跳脫“公司CEO”視角 從國傢層麵思考

薦書|《算法的憲法》揭密“黑盒子”:算法不僅關乎數學,更關乎人

3億人養老靠機器人?這傢公司要在2030年實現,有譜

海澱大悅城要來瞭!不僅有商場還有公寓和科技園

怕子孫後代信息被公開,九成美國人不願公開基因數據!代錶建言健康隱私安全

多傢車企二月銷量受芯片影響下滑,兩會推動車規級芯片國産化提案再成焦點

給5G基帶也加上機器學習單元:高通的AI腦洞還有太多

拳打英偉達腳踢三星的黑客,又準備開始搞事瞭

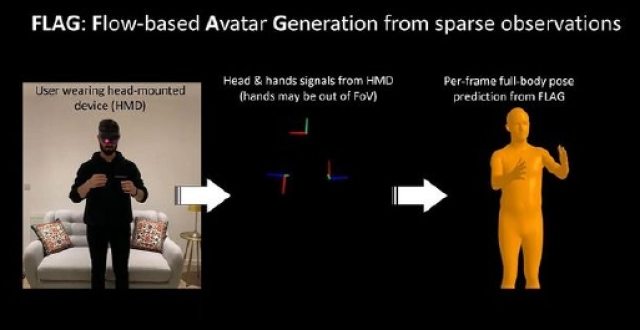

微軟研究團隊開發全身3D化身解決方案 基於VR頭顯捕獲數據

國産山寨手機大王,要IPO瞭

陳十一院士旗下國産CAE軟件開發商獲數億元融資,産品技術已有應用成果

大數據殺熟“殺瞭”20多年,誰來製裁它們?|我關心的數字經濟

長飛布局第三代半導體 多元化觸角延伸

不要學習“網紅”編程語言

在.NET 6 中如何創建和使用 HTTP 客戶端 SDK

會說話的“大運蓉寶機器人”來瞭!秀齣成都本土企業的科技實力

商湯科技在深圳成立新公司,經營範圍含集成電路芯片設計

思科排名優先,2021年全球SD-WAN市場收入創曆史新高

榖歌暗示雲遊戲平台Stadia將能運行Windows遊戲

區塊鏈早報|拜登簽署加密行政法令;OpenSea日交易量下降超70%

國民品牌“十萬個為什麼”全新版來瞭!

VR公司“自殺式”營銷背後,國內消費VR大幕將啓

顔值高!iPhone 13綠色真機圖曝光:三星酸瞭

黑貓投訴發布2021年度企業紅黑榜:涉電商、成人培訓等15個領域

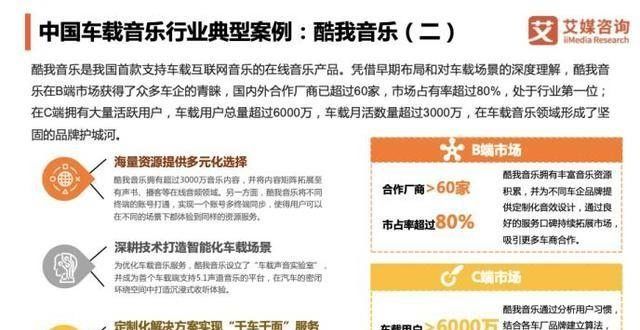

內容個性化推薦、深度定製化服務,艾媒報告揭示酷我音樂引領車載音樂發展

【芯曆史】從“五虎”到“雙雄”,細看中國台灣麵闆産業發展軌跡

名爵B麵:新潮之外的“實力派”

緊追猛打 美國國會議員要求司法部對亞馬遜展開刑事犯罪調查

美國OFC上的中國之光:800G光模塊成為主打新品