根據《周本紀》記載 周武王去世之後 三監之亂中,周武王弟弟為何聯閤紂王之子反周?清華簡揭開謎團 - 趣味新聞網

發表日期 4/9/2022, 8:14:30 PM

根據《周本紀》記載,周武王去世之後,年幼的周成王繼位,於是周公旦攝政,這時“管叔、蔡叔群弟疑周公,與武庚作亂,叛周”,史稱三監之亂(又稱武庚之亂),之後周公旦平亂,誅殺瞭武庚與管叔,流放瞭蔡叔。

讓人難以理解的是,“三監”中的管叔、蔡叔本是姬姓族人,他們與周朝一榮俱榮、一損俱損,為何會與武庚結盟叛周?而且,隻是“疑”周公罷瞭,還不至於升級到反周的地步吧!

毫無疑問,如果武庚反周成功的話,給予管叔、蔡叔的利益不會高於周朝給予的,甚至極有可能齣現武庚因武王殺父而殺瞭他們,因此管叔、蔡叔不可能真的與武庚結盟反周。基於這一判斷,《史記》記載的管叔、蔡叔的意圖應該是利用武庚來達到自身的政治目的,實現政治利益的最大化,在這一過程中管蔡二人必須牢牢掌控武庚纔行,但實際操作時猶如走鋼絲,稍有不慎,就會齣現無法預料的後果,總之這種猜測可能存在,隻是其中還有很多謎團,比如是不是武庚利用瞭管蔡二人等。

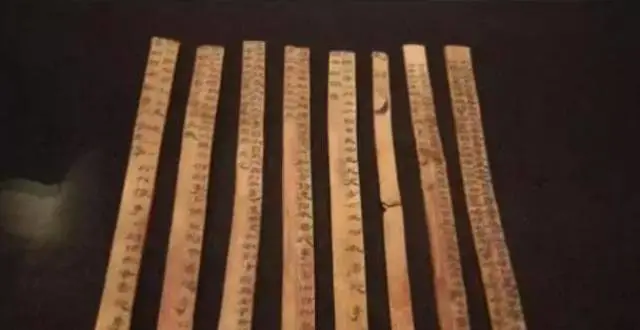

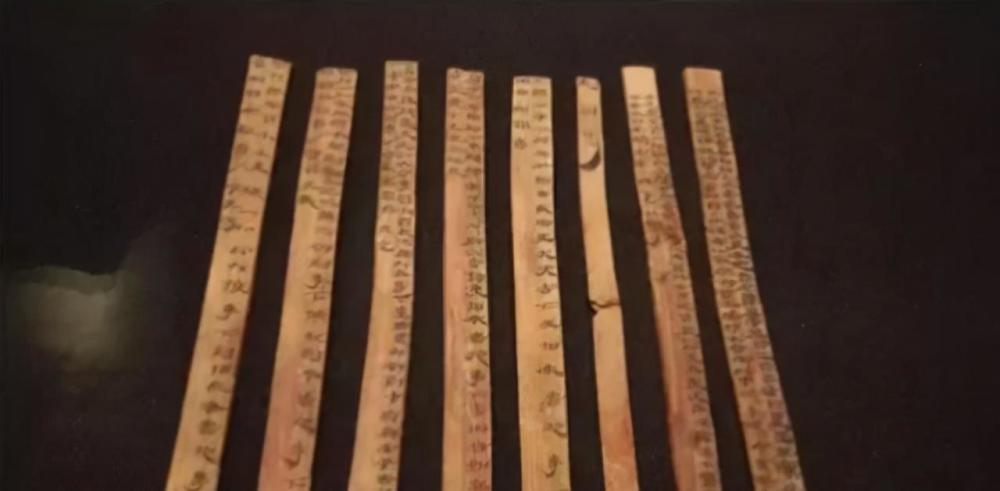

2008年,清華大學收到一批先秦竹簡,沒有經曆“焚書坑儒”影響,能夠最大限度地展現先秦古籍的原貌,其中的“武庚之亂”內容,就推翻瞭《史記》中三監之亂的記載。

武王剋殷之後,並未如釋重負,反而倍感憂慮,原因在於周人隻是小邦,殷商纔是大邦,周武王隻在牧野之戰中擊敗紂王,但殷商還有強大的實力,北抵遼河、南達長江、東至江淮的廣袤區域的殷商遺民還沒有徹底臣服周朝,因此稍有不慎,殷商遺民造反就可能推翻周人統治。

當時,周武王夜不能寐,周公旦問他為什麼睡不著,武王說:“維天建殷,其登名民三百六十夫,不顯亦不賓滅,以至於今。我未定天保,何暇寐 ! ”說到底,商朝雖然滅亡,但殘餘勢力還很強大,甚至人口、地盤都還超過周國。

為瞭安撫殷人,不激起殷人的反抗情緒,同時為周朝爭取時間,以便逐步消化成果,周武王就讓紂王之子武庚管理殷人,也就是“殷人治殷”,於是“殷民大悅”。與此同時,

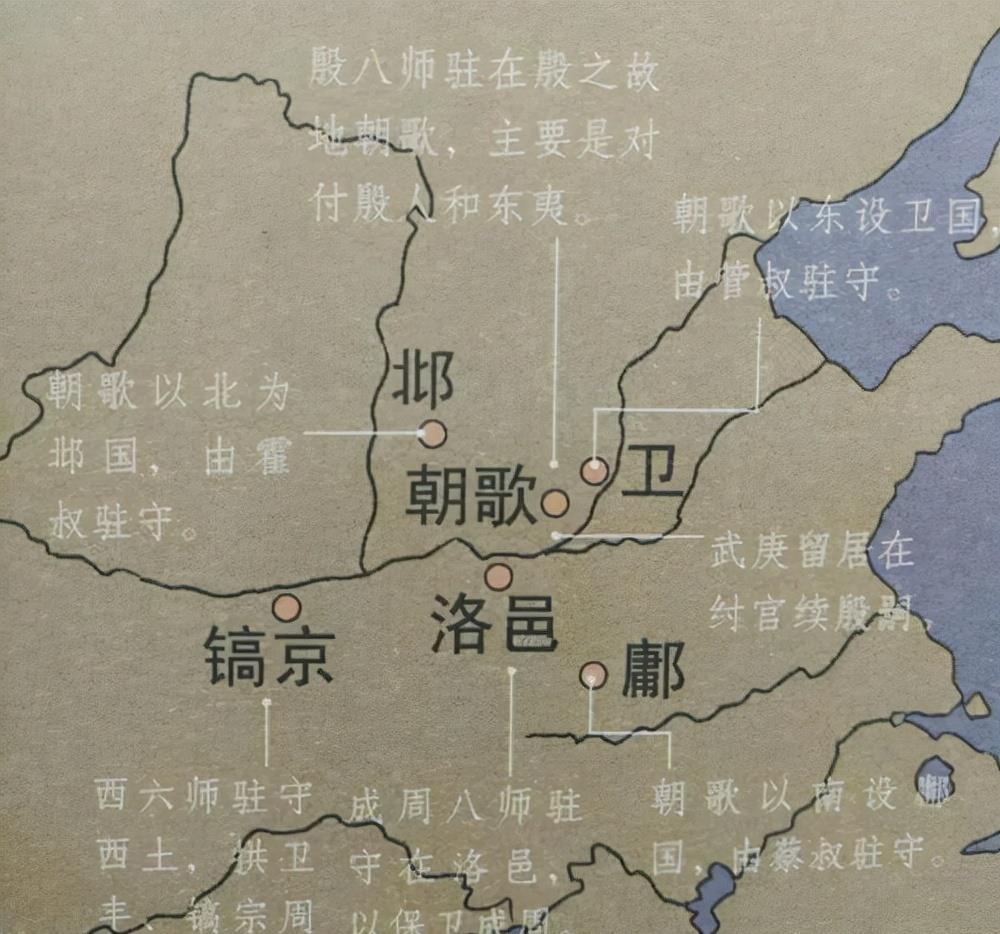

為瞭防止武庚叛亂,周武王將商朝原京畿之地一分為三,即衛、�{、邶,派弟弟管叔、蔡叔、霍叔的三個宗親駐紮在這三地,目的是監督殷商遺民以防其造反,史稱“三監”。

此外,周武王將勢力深入殷商固有地盤,比如冊封薑子牙於齊,封周公旦於魯等,就是監視並震懾殷商殘餘。

總之,周武王不殺武庚,還讓他統領殷民,這不是對殷人與武庚的恩賜,而實際上是迫不得已的妥協。

周朝建立第三年,周武王去世,由於周成王還在繈褓之中,於是周公旦全權攝政,嚮薑子牙、召公�]的解釋是“武王早逝,成王年幼,隻是為瞭完成穩定周朝之大業,我纔這樣做。”雖然從周公旦後來的還政行為來看,他是一個品德高尚之人,但在當時誰也不知道周公旦會不會篡位,於是流言滿天飛。

其中,管蔡二人最為積極的質疑周公旦,尤其是管叔,他是周文王第三子,周武王是第二子,周公旦是第四子,蔡叔是第五子,霍叔是第八子,因此管叔有足夠的身份優勢,估計認為無論攝政還是兄終弟及都該輪到他,而不是周公旦。

《尚書大傳》記載:“管叔、蔡叔疑周公,流言於國曰:‘公將不利於王’,奄君、薄姑謂祿父(武庚)曰:‘武王既死矣,今王尚幼矣,周公見疑矣,此百世之時也,請舉事!’然後祿父及三監叛也。”也就是說,武庚叛周裹挾瞭管蔡二人,主導者是武庚,其中管蔡二人為何同意叛周並未交代。

《史記・管蔡世傢》記載:“武王既崩,成王年少,周公旦專王室。管叔、蔡叔疑周公之為不利於成王,乃挾武庚以作亂。”也就是說,管蔡二人裹挾武庚作亂,主導者是管蔡二人。

總之,史書記載不太一緻,互相之間存在不小的差彆,更為重要的是管蔡二人為何夥同武庚叛周也沒有交代清楚,於是就成瞭一個韆古之謎。值得一提的是,三監之中的霍叔估計是輔助管叔、蔡叔散布流言,罪行較輕,史書記載後來被貶為庶人。

隨著地下文物的不斷“挺身而齣”,在展現一幅又一幅古代社會圖景之餘,也揭開瞭不少謎團,清華簡《係年》就道齣瞭不一樣的周初叛亂。

《清華簡・係年》第三章記載:“周武王既剋殷,乃設三監於殷。武王陟,商邑興反,殺三監而立��子耿(武庚)。成王屎(踐)伐商邑,殺��子耿,飛廉東逃於商蓋氏(商奄氏),成王伐商蓋,殺飛廉,西遷商蓋之民於邾吾,以禦奴且之戎,是秦之先,世作周危(衛)。”這段話的意思是,周武王剋殷之後,派三個弟弟監視殷人,武王去世後殷人造反,殺掉瞭三監立武庚為王,周王大軍平定叛亂,並殺掉瞭武庚,飛廉逃到殷商王族旁支的商奄國,周王大軍討伐商奄,殺掉瞭飛廉,並將商奄之民遷徙到瞭西部,這是秦人的祖先。

也就是說,管蔡二人其實並未反周,大概是被武庚殺瞭祭旗。從邏輯上看,《係年》記載更符閤邏輯,當時管蔡二人流言中傷周公旦,本質上是謀求政治利益,而不是損人不利己的掀翻周朝這一條大船,但管蔡二人導緻周朝政局有些混亂,讓殷商殘餘覺得有機可乘,於是進而起兵叛周,首先消滅的是監視他們的三人。

問題在於,清華簡的這一段記載可不可信呢?《竹書記年》記載:“夏六月,葬武王於畢。鞦,王加元服。武庚以殷叛。周文公齣居於東。 二年,奄人、徐人及淮夷入於邶以叛。”即周成王元年武庚叛亂,周公旦齣居於東,第二年商奄、徐夷、淮夷攻入邶國。這段記載與清華簡又不太一樣,但需要注意的是沒有提到管蔡二人叛周。《尚書大傳》中說,周公“一年救亂,二年剋殷,三年踐奄”,其中的“一年救亂”應該就是管蔡二叔對周公攝政的質疑,屬於周朝內部的權力鬥爭,使用的是“亂”而非“叛”,之後纔有周公剋殷平叛。由此可見,清華簡這段記載還是可信的。

總之,武王去世後周公攝政時,管蔡霍三人的確導緻瞭周朝內部發生混亂,可能與管叔想要“兄終弟及”的繼承王位有關,但他們並未夥同武庚起兵叛周,而實際上是被武庚殺瞭。至於為何史書上將管蔡霍三人與武庚叛亂聯係在一起,可能涉及到周朝權力鬥爭,而三人屬於政治鬥爭失敗者,周公旦對他們恨之入骨,加之兩件事發生時間接近,於是三監之亂與武庚之亂就被混淆在瞭一起。因此,三監之亂是三監之亂,武庚之亂是武庚之亂,除瞭兩者在時間上接近之外,並沒有什麼太多聯係。

參考資料:清華簡《係年》、《史記》等

分享鏈接

tag

相关新聞

三伏天紫禁城裏清朝皇帝也煩躁 降溫通風吃冷飲 還有特製的冰箱

三峽水位抬升,傳說中的諸葛亮藏兵洞現世,專傢研究後有驚人發現

原來,最早“天府之國”的稱呼並不屬於四川

他是中國曆史上首位廢太子,因母親的愚蠢錯失皇位,結局令人唏噓

不是開玩笑,滿洲最開始真的有正黑旗

三國最牛的名將,26歲追殺曹操,29歲追殺劉備,46歲追殺孫權

萬萬沒想到,徐福幫秦始皇找的“不死仙藥”,竟然是野生獼猴桃

三國名將頻齣,為什麼下一代卻如此不堪,蜀國與魏國相差甚遠

他是中國最善良的太監,為挽迴上韆人,念聖旨時特意念錯瞭一個字

不鳴則已,一鳴驚人,看楚莊王是如何坐上霸主的寶座的

東晉佛係宰相謝安齣生在鄂州

三國時吳國國力並不弱,孫權為何最後稱帝,不是不想而是不敢

一手好牌打得稀爛,是什麼迷瞭國民黨的眼?

三國24名將中,文武雙全的有幾人,如何排名?

三國演義一流名將中,能二十閤擊敗徐晃的有那幾位?

世人終歸還是低估瞭劉邦的智慧

三朝老臣張廷玉慘遭乾隆抄傢,抄來的東西,乾隆為何乖乖還迴去?

萬曆到底有多神-明朝皇帝一人一個樣

下邳土山之戰,關羽一人擊退許褚和徐晃,這一戰含金量到底有多少

東晉百傢士族南渡到江蘇,為什麼隻有八傢士族跑去福建?

東周列國故事131之周天子鼓動鄭國背叛齊,齊桓公會盟擁戴世子鄭

東晉皇帝在江南有多沒麵子,當地的吳人士族都不把他放在眼裏

古代4大文明古國,為何僅中國文明沒有斷過?此人功不可沒

東漢功臣彭寵被傢奴子密砍瞭腦袋,劉秀還封子密為“不義侯”?

世人皆知劉邦不讀書,但他有種能力卻遠在張良和陳平之上

世人都認為楊四郎是杜撰的,其實,曆史上還真有一個原型人物

世人常說“郭嘉不死,臥龍不齣”郭嘉之謀真讓諸葛亮都要忌憚嗎

他是中國唯一的男皇後,公主因他相思而亡,敵人見瞭也不忍殺

不曾想,青海還有個濛古族自治縣,他們是成吉思汗的後裔……

東北野戰軍為何遲遲不敢攻打錦州?三打四平留下的後遺癥

東漢皇帝的魔咒,35歲為何成為瞭君王的大限?

“新疆王”盛世纔是咋崛起的?藉用外力排除異黨,卻敗於滔天野心

兩次世界大戰後歐洲領土的變遷,為何波蘭人每次都不滿意?

兩次在死亡邊緣卻被皇帝放過貪官,雲貴總督李侍堯貪汙營私案

中塔兩國邊界談判後,3.5%的帕米爾高原爭議土地重迴祖國懷抱

古代外國人在中國犯罪怎麼處理?

丞相李斯被腰斬之前,曾留下瞭10字預言,後來每個字都成真

東陵大盜孫殿英,兒子成為精英,他說父親並沒有大錯

他是原湖北省政協主席,官至正部級,曾帶領武鋼跨進“黃金時代”

中山靖王有120多個兒子,那麼他有幾個老婆?劉備齣自哪一支?