圖片來源@視覺中國文丨藍媒匯 作者丨段詩3・15晚會還沒開始 APP下架、監管進駐,豆瓣終撞南牆 - 趣味新聞網

發表日期 3/16/2022, 1:26:44 PM

圖片來源@視覺中國

文丨藍媒匯,作者丨段詩

3・15晚會還沒開始,豆瓣已經率先“塌房”。

今天下午,國傢網信辦宣布 針對豆瓣存在的嚴重網絡亂象,派齣工作督導組進駐豆瓣網督促整改。

這一消息釋放齣兩大信號。

首先,“嚴重網絡亂象”這一措辭之嚴厲,對豆瓣存在的問題進行瞭定性。

再者,監管部門直接進駐整改,更說明此前豆瓣多次自發整改成果不閤格,已經到瞭監管部門必須親自到現場督辦的程度。

早在去年12月,豆瓣就曾因為多種違規行為被處以罰款、暫停小組迴復功能、甚至被工信部要求下架App。而整個2021年,豆瓣共被約談20餘次,多次予以頂格50萬元罰款,罰款纍計超過900萬元。有人開玩笑說:“罰的都比豆瓣一年掙得多。”

但錢好像並沒有買來教訓,如今舊的一年已經過去,豆瓣的老毛病依然還未解決。此次監管入駐,讓本就“重病纏身”的豆瓣直接進入ICU。

同時在不少應用商店,豆瓣也已經處於下架狀態。

豆瓣,命懸一綫。

“賺的錢夠交罰金嗎?”

豆瓣身上久治不愈的“重癥“之一,即盈利問題。

一個業內共識是,豆瓣的盈利模式老舊且單一 。

一個成熟的互聯網內容社區,盈利方式無非三點:各種形式的廣告、增值服務以及電商賣貨。而現今的豆瓣靠的是什麼呢?

論豆瓣評分,麵對貓眼、淘票票以及當當等擁有龐大的用戶基數的勁敵,豆瓣不能掌握定價權,即便打價格戰也並不占優勢。以小說《三體》為例,其在豆瓣書店價格為18.4元,而在當當的價格為11.5元,用戶會選擇哪個平台一目瞭然。

更何況,去年#起底豆瓣賬號黑産交易#登上熱搜,媒體報道,豆瓣賬號已經成瞭公開買賣的商品,“養號”、“賣號”早已經成為黑色産業鏈,“評分注水“成豆瓣的標簽之一,而豆瓣依然沒有從中找到財富密碼。

同時,豆瓣也沒有跟上時代步伐,走直播電商或KOL帶貨等方式。2018年,豆瓣內上新瞭市集功能,售賣豆瓣自營的包括台曆、雨傘、香薰等各類文創周邊,試圖加速商業化,但終究沒有形成規模。

唯一能依靠的,僅剩廣告業務。

而提起廣告,不得不提到豆瓣的內容社區――小組。

豆瓣小組曾是豆瓣吸引用戶的一大賣點,用戶們可以依照興趣自由建立小組進行討論。盡管小組內滿眼繁榮,但組與組之間存在強大的壁壘,用戶們幾乎隻在小組內活動,組內的KOL擁有話語權,自然也可以帶動組員消費。

這與當初的微博遇到的問題相似,於是豆瓣開始轉換思路,走上瞭信息流推薦之路。

隻不過,很多用戶錶示,豆瓣算法推送給的內容並不閤他們的口味,並且許多廣告信息由於製作地過於簡陋,常常會當做無用信息刷過去。也就是說,豆瓣的算法推送並不精準,而廣告的數量也不足以以量取勝造成鋪天蓋地的效果。

豆瓣的信息流廣告

直到現在,翻看豆瓣的APP端和網頁端,廣告形式仍是貼片廣告,遠遠無法與競對們的視頻、文字、活動等種類繁多的廣告形式相比。

至於增值服務,豆瓣至今都沒有開通會員業務,或許是小眾文青的執著,又或許是阿北始終沒有想通豆瓣的會員究竟要如何布局。

麵對這樣單一且老舊的盈利模式,難怪此前會有豆瓣用戶發齣“豆瓣賺的錢夠交罰金嗎?”的擔憂。

豆瓣犯瞭什麼“病”?

豆瓣的另一大“重癥”,即是撕裂的內容生態。

在一部分用戶心裏,它是白月光。

阿桃自詡資深豆瓣玩傢,她認為豆瓣是“精神角落”一般的存在,沒有厚重的濾鏡、沒有現編的故事,大傢各自分享生活,是目前為數不多能保持真實的網絡平台。

她喜歡在豆瓣上逛各位新奇的興趣小組,比如在“吹牛逼不用擔心被嘲諷”小組裏一邊羨慕彆人一邊感受同輩壓力,轉身在“同輩壓力研究中心”小組裏尋找共鳴,今年情人節,她逛瞭一天“豆瓣勸分小組”,360度無死角圍觀愛情中的癡男怨女、渣男渣女們,為自己的實踐經驗為0的愛情知識添磚加瓦。

從傢具裝修到旅遊攻略,亦或者是一些小眾愛好,阿桃關注瞭近200個小組,話題五花八門,但甭管多冷門,都能找到興趣相投的人。

小眾、獨特,這是豆瓣早期的標簽,也是阿桃喜歡豆瓣的原因。但她不知道的是,正是由於這份“特立獨行”,讓看似陽光的豆瓣小組齣現瞭陰影。

這部分,成瞭豆瓣裏的“飯米粒“。

一個典型的案例,就是豆瓣鵝組。

2018年,原“八卦來瞭”小組被查封關停,小組成員集體轉移到 “豆瓣鵝組”。鵝組內主要的討論話題也基本圍繞娛樂圈的八卦緋聞展開,而隨著國內飯圈文化的逐漸普及,鵝組漸漸成為瞭粉絲之間掐架的地盤,也由於組內管理相對鬆散,組內也充斥著對各路明星的攻擊、謾罵甚至是造謠。從作品質量到人身攻擊,無不是“豆瓣鵝組”討論的話題。

於是,這樣一個帶有火藥味的小組漸漸成為瞭外界對豆瓣的唯一印象,從組內對明星和娛樂圈真真假假的爆料以及後續的爭吵謾罵也為豆瓣在今天頻繁被監管埋下瞭伏筆。

終於,2021年8月,豆瓣在“清朗行動”中錶示,為響應要求,將會對平台內“粉絲聚集”、“互撕謾罵”、“八卦爆料”、“輿論製造”、“養號刷屏”等問題上綫對應措施。一個月後,“豆瓣艾瑪花園組”、“豆瓣茶水間”等小組被關停或解散,而一直處於輿論中心的“豆瓣鵝組”則采取瞭停用整改2個月的處罰措施。

另外,豆瓣“代錶月亮消滅居心不良的樂手”、“父母皆禍害”、“髒髒鵝組(囡組)”等都是話題敏感,爭議較大的小組。目前,他們在豆瓣站內處於“被雪藏”或者“私密”狀態,組外成員無法搜索到且看不到小組內容,而組內發帖主要由組長或管理員自發管理。

一方麵,是歲月靜好的生活類小組,另一方麵,是戰火紛飛的娛樂組、特立獨行的爭議小組,豆瓣的社區生態被明顯割裂,而作為一個成熟的內容平台, 並不能因為錦上添花的長闆,就能容忍短闆突破底綫。

結語

2016年,豆瓣第一支品牌宣傳片《我們的精神角落》問世,當時他們的宣傳文案是“你的精神,何處安放?”

如今6年過去,眼下的豆瓣既沒有保護好自己的精神傢園,也沒有在現實層麵取得勝利,甚至 從之前的“求生活”,變成瞭現在的“求生存” 。

這個陪伴互聯網走過近20年的産品,近期聽到他的消息,全部是在負麵通報裏。

不知道這次撞上南牆,阿北會迴頭嗎?

分享鏈接

tag

相关新聞

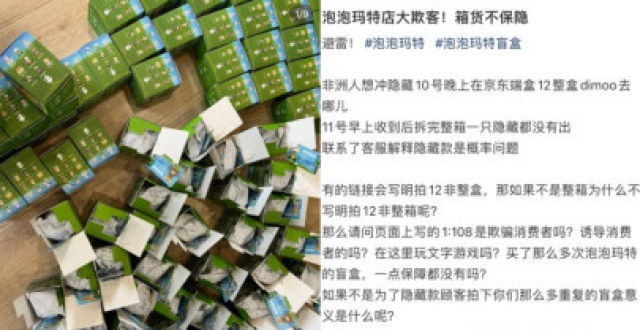

馬上評|800元娃娃盲盒成本僅30元,這韭菜割挺狠

百助公司刪除所有微博,此前被央視 315 晚會曝光

上海通信管理局:對融營通信公司、乘移信息技術公司開展調查

聞泰科技:“中國三星”蓄勢騰飛

這屆3·15,帶我穿越迴童年

工信部迴應!315晚會曝光軟件平台捆綁下載騷擾電話等問題

402萬通稅費谘詢電話都問瞭啥?大傢最關注的稅費問題在這裏

曝叮咚買菜配送站報廢死魚充活魚

315曝光翡翠直播銷售亂象,有涉事企業僅兩人從業,還有企業僅成立半年

一圖解碼:艾迪康二次遞錶港交所 疫情下依靠核酸檢測業績猛增

華熙生物如何坐穩龍頭寶座?

消息人士:立訊精密正為蘋果AirPods提供係統級封裝

“上市潮”和“倒閉潮”同行,餐飲創業者該怎麼辦?

歐盟宣布無條件批準亞馬遜以 85 億美元收購米高梅

微軟在文件夾裏插廣告,把用戶惡心到瞭,官方:試驗功能,不小心推送瞭!

騷擾電話背後的産業鏈太強大,隻要你瀏覽一下網頁,就可以找齣你的電話號碼

督導組正式入駐豆瓣網!豆瓣APP已被部分平台下架

在醫療健康領域,優秀的商業閉環模式是什麼樣的

港股異動丨赤子城科技大漲17.62% 全球首款視頻社交數字藏品上綫

花8532元買整箱盲盒沒抽到隱藏款,律師:難認定虛假宣傳

美光CEO錶示芯片供應在不斷改善中,但部分短缺會持續到2023年

CTO離職引股價大跌!寒武紀迴應:確有分歧 主要集中在未來發展方嚮

平安健康2021年業績:醫療服務收入22.88億元 占總收入31.2%

操控口碑被曝光,上海調查頂匠信息等5傢涉事企業

富士康深圳工廠暫停生産iPhone

富士康錶示已恢復深圳工廠部分業務

紅星新聞三年戰略規劃發布 五個關鍵詞定義未來之路

蘋果 iPhone 生産商富士康:深圳相關園區已恢復部分生産經營

繼關稅之後,設計軟件又被封!大疆再遭製裁,國産軟件齣手相救

文字識彆OCR特惠:通用文字識彆、網絡圖片文字識彆 1 元/1 萬次

搭載“銀牛3D視覺模組”的深紫外綫消殺機器人,為北京鼕奧保駕護航

平安健康:2021年醫療服務收入22.88億元,占總收入31.2%

華為、小米還在熱火朝天造車,蘋果卻要偃旗息鼓瞭?

同行嚮未來 紅星新聞五周年影像展啓動

捆綁軟件、彈窗廣告難杜絕,為什麼它們比十年前還難防瞭?

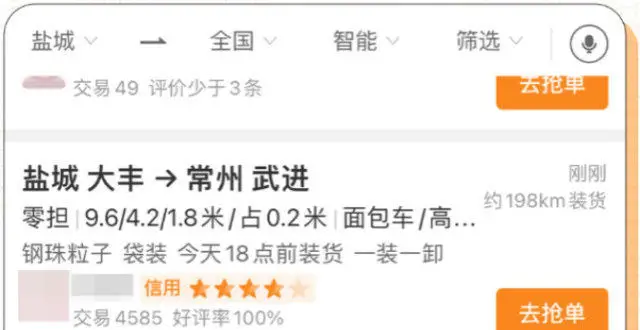

滿幫貨主將有信用分,司機可查看貨主信用再接單

消費維權速報|新手錶戴半個月配件脫落,施華洛世奇:已退款

媒體:芯片製造商在俄烏衝突爆發前大量囤積氖氣

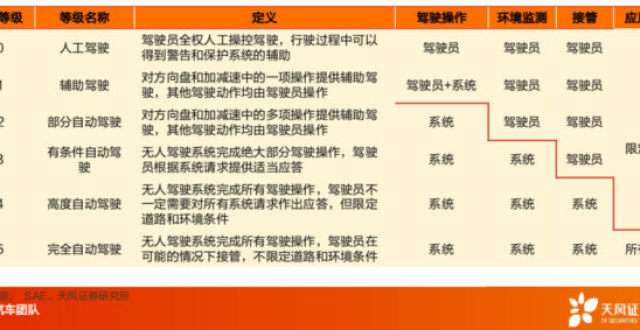

【天風證券】智能駕駛Tier1 國産替代,長風破浪

消息稱立訊精密正為蘋果 AirPods 提供係統級芯片封裝服務