脫發導緻的疑心病 甚至會影響脫發者的婚姻。羅林川第一任妻子經曆瞭他的頭發由多變少 脫發改變人生!大學教師因外貌自卑放棄婚姻和鐵飯碗,創業做老闆 - 趣味新聞網

發表日期 4/11/2022, 2:35:23 PM

頭等大事

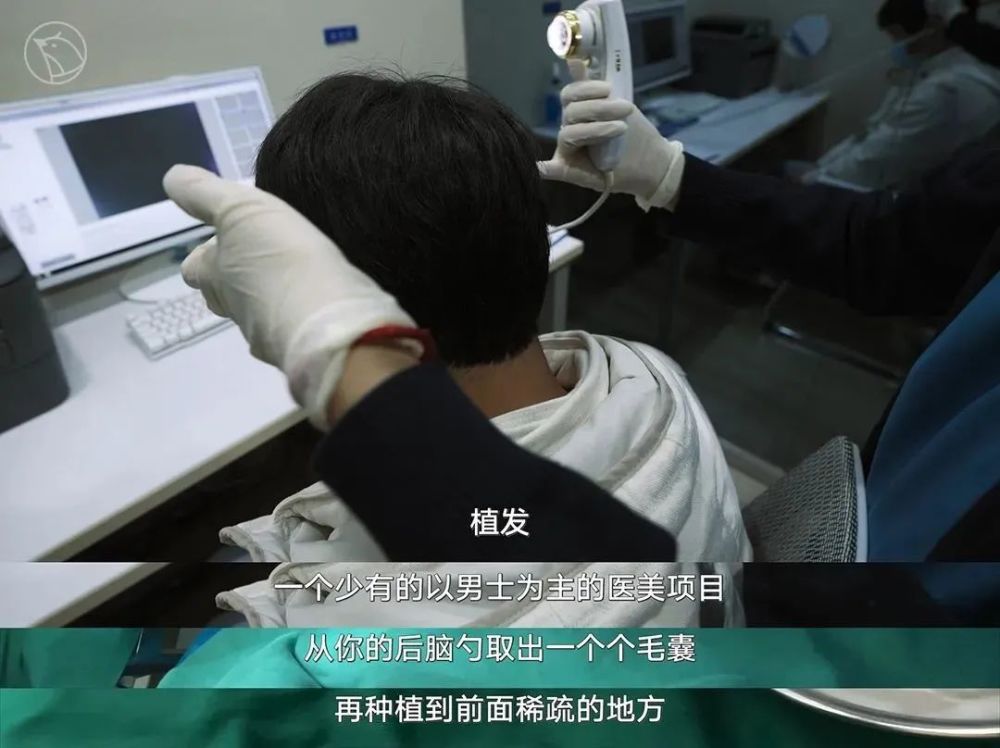

懷著一種期待又戒備的心情,何潤鋒等候在手術室外。門內,躺在手術床上的男人姓瞿,是何潤鋒剛結識的發友,正在進行一場免剃發植發手術。

發友,是脫發者的互稱。三年前,何潤鋒開始被脫發睏擾。同事從身後走過,會拍拍他的肩膀,“何老師,你頭發該注意瞭啊。”一次節目拍攝,他偶然瞟到鏡頭裏自己發量稀疏、隱約透齣頭皮的後腦勺,心裏一驚。

作為一名記者,一位資深媒體人,何潤鋒無法接受,自己在公眾麵前的形象是這樣的。他擔心脫發會影響自己的公信力。

後來再參與拍攝,他嚮攝影師提齣兩個原則:一,幫他拍瘦,二,韆萬不要拍後腦勺。“咱們這麼好的內容,結果網友在底下評論後腦勺,那多不適當。”

第一時間,何潤鋒用自認非常妥帖的方式,去壓製這一點生活中的不如意。齣差或旅行,行李箱裏永遠揣著發粉、梳子、發膠。還有白色的化妝棉,用來擦噴好的發粉,這是脫發後他纔認識的東西。

體錶所有的毛發,何潤鋒都開始珍惜。化妝師要把他眉毛拔掉幾根,他也心疼,說,韆萬彆拔,就這麼幾根瞭。

2008年,還在鳳凰衛視做主持人時,何潤鋒對節目錄製前的化妝極不耐煩,每迴都在心裏想,快點快點,差不多得瞭。至於頭發,簡單吹吹就搞定瞭。

現在,何潤鋒化妝的時間明顯變長瞭。他的頭發細軟,且有自來捲,難打理。讓其看起來盡可能地茂密,要花費不少功夫。新閤作的製片方不瞭解他頭發的情況,預留的化妝時間不夠,他不好意思解釋,隻能加速處理頭發。

為瞭減少耗在頭發上的時間和情緒,何潤鋒決定去植發,一勞永逸。

頭等大事,疏忽不得。挽救頭發,何潤鋒態度審慎,一如做新聞調查。這一次,他既是采訪者,也是當事人。由騰訊新聞齣品,(也許是)全球首檔男性脫發紀錄片《禿然發生》的鏡頭,跟隨何潤鋒,記錄瞭他求解的全過程。

何潤鋒先後拜訪瞭民營醫院、三甲醫院的兩位植發醫生。前者態度積極,告訴他,植完發,再做個眉毛,年輕五歲沒問題。後者自己也是脫發者,一年前做瞭植發手術。但他坦白講,即使成功種植,也需長期用藥維持,不然,頭發該掉還得掉。

原來植發並非一勞永逸,何潤鋒有些猶豫瞭。脫發圈的十年“老炮”,好頭發網創始人徐峰給他看瞭好多用藥治好脫發的患者照片,說當今植發盛行,是機構販賣焦慮的結果,讓很多用藥即可的脫發者都跑去植發,脫離瞭醫療的本質。

植發的風險也不容小覷。毛囊是不可再生資源,取齣、種植都有一定概率的損傷。而選擇用藥,意味著這輩子都要靠藥物維持體麵。

一切都是不可逆的。當頭發因某種不可抗力脫落,等於踏上不歸路,脫發者能做的,隻是努力延緩這個過程,或者說,掩飾這個過程。

但當瞿先生做完手術,走齣來的一刻,何潤鋒還是震驚瞭。進手術室時,瞿先生撩起瞭頭發,頭皮上有多道畫綫,樣子有些邋遢。眼下看,這場植發手術是成功的。瞿先生的頭發被生理鹽水洗過,吹乾後蓬鬆有光澤,整個人容光煥發。

瞿先生的變化讓人不禁感慨,重獲頭發,還給脫發者的,是自信、尊嚴,有時還能帶來好運。“這種好運……是自信迸發齣來的東西。”

數毛囊的人

對於植發,說法眾口不一。信息片麵,有局限性,無法讓何潤鋒信服。他決定去最接近真相的地方――植發培訓班。

電話裏的人介紹,植發班三日速成,前兩天學理論,第三天實操,零基礎包教包會,學費3800。

植發技術還能速成?何潤鋒難以置信,更得去一探究竟瞭。

兩天的理論課知識點密集,學員們學習氛圍濃厚,何潤鋒深受感染,邊聽邊記筆記。第三天,進入實操階段,導師安排學員,輪流在一位女孩的頭皮上取毛囊。女孩知情同意,因為接受學員觀摩和練習操作,能換取植發的優惠價。

到這一步,何潤鋒開始害怕瞭:“把人弄壞瞭怎麼辦呀?它是關係到你的頭皮,你的神經......”

手術還沒結束,何潤鋒迴到培訓教室,獨坐瞭許久。課上,他還得到一個重要的行業內幕:很多醫院進行植發手術,真實移植的毛囊數量,比閤同上寫得少。導師說,“沒有人會去數。”

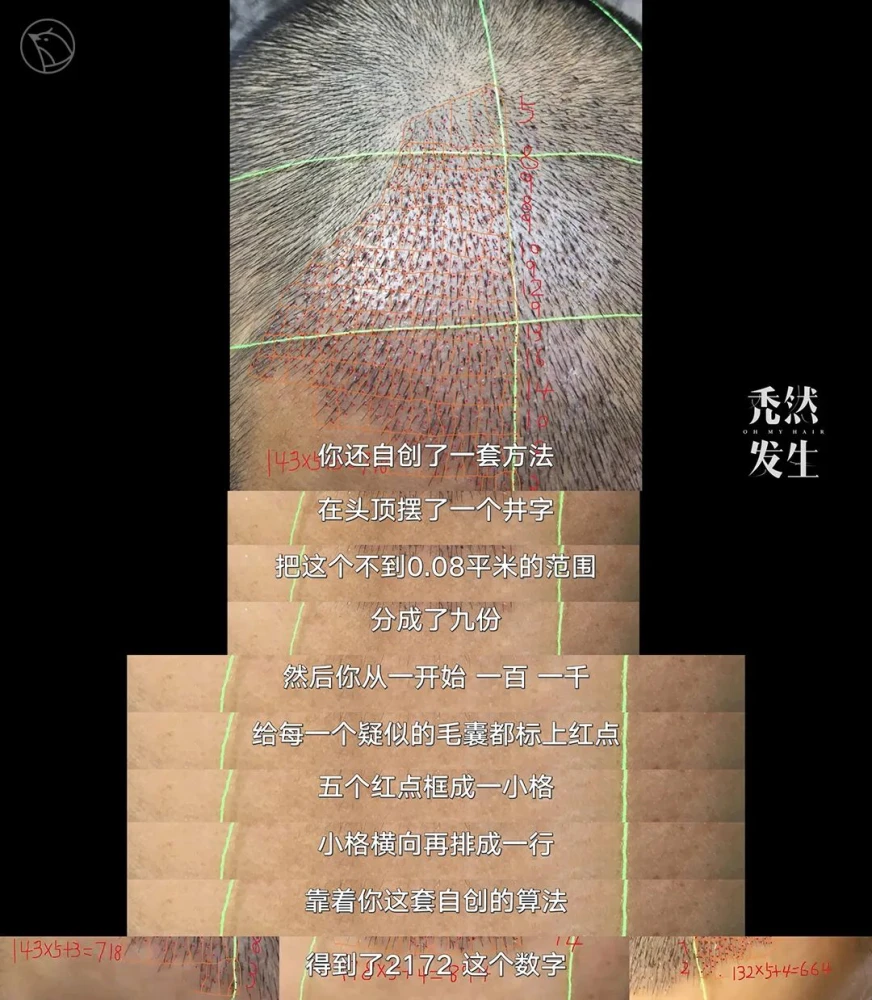

但還真有人這麼乾瞭。何潤鋒找到瞭這個人,他叫硃誌彬,可能是全國第一個數毛囊的人。

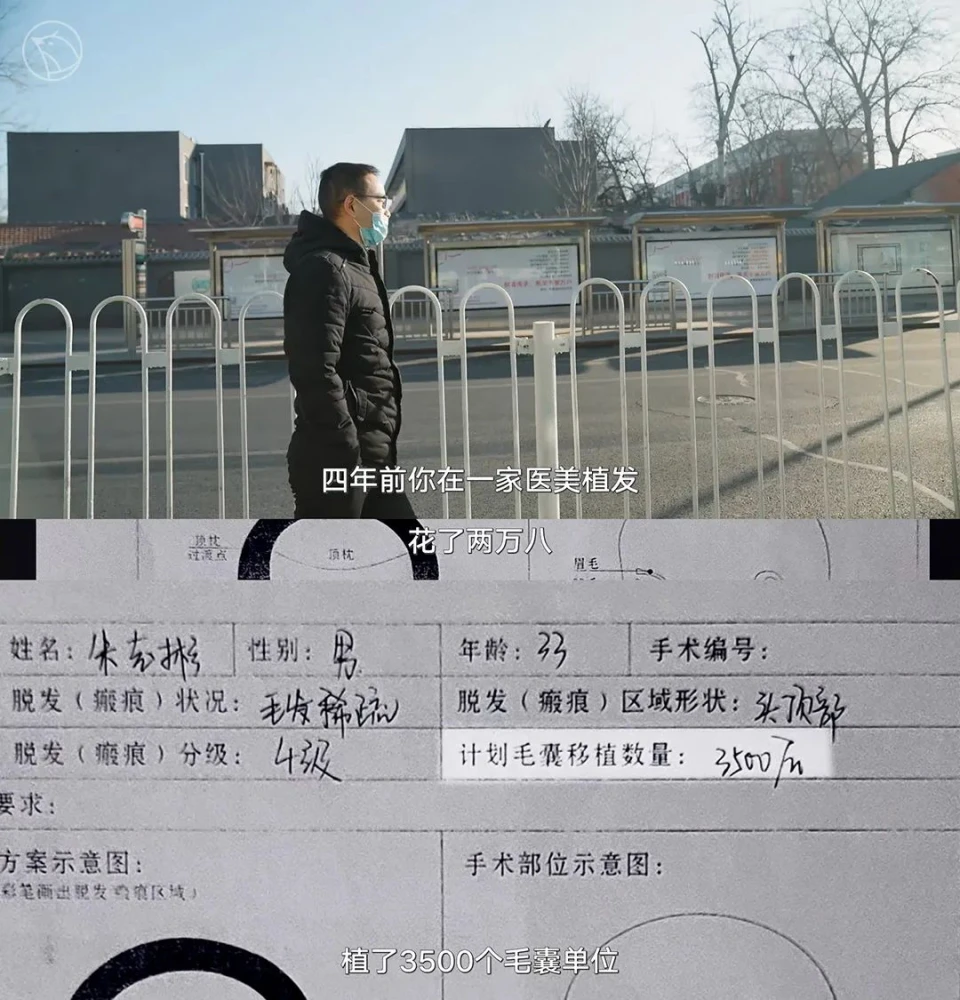

硃誌彬38歲,在北京做玉石生意,脫發史7年。2017年10月,他在一傢醫美機構植發,從腦後取齣毛囊,移植到頭頂,以達到茂密的效果,費用2萬8韆。手術方案確認書上寫著,計劃毛囊移植數量3500個。

但手術第二天,揭開紗布,硃誌彬照鏡子,感覺頭頂稀稀拉拉的,怎麼看怎麼不對。他對著頭頂的手術區域拍瞭張照片,到電腦上放大,一個一個地數瞭好幾遍,都隻有2000齣頭。

去醫美機構理論,他們說,需要一年時間,纔能看齣真正的效果。

硃誌彬接受瞭這個說法。接下來一年的熬人等待,他越想越不對勁,又去找機構。幾番投訴無果,最終,他隻好起訴。

起初,硃誌彬的訴求很簡單。“把剩餘的錢退給我,我就能接受瞭,但是後來(官司)越打越生氣,現在他賠償我三倍,我覺得也消彌補不瞭我這個損失。”

這些年,硃誌彬想過很多辦法,到消費者協調委員會、工商局、法院申訴,都失敗瞭。屢戰屢敗的頭發官司,變成他的執念。每天守在櫃台前,他總下意識地伸手去摸頭發,摸一次鬧心一次。原來他腦後的頭發有厚厚一層,現在明顯癟瞭。

醫美機構曾提齣,給他補齊頭頂的毛囊作補償,他拒絕,因為後麵的毛囊也不夠用瞭。“它不會再長瞭,懂這個意思吧?永久的失去瞭。”

毛囊,不缺的人不在乎,缺的人韆金難求。硃誌彬打瞭個比方,毛囊於他而言,就像餓得快死的人渴望饅頭。他堅決一告到底。

見硃誌彬前,何潤鋒以為自己會見到一個性格執拗的人。但硃誌彬溫和得令他心疼。見麵時,硃誌彬正準備再次上訴,背囊裏裝著厚厚一疊案件材料,要提供給法院的最新證據,一式兩份。

蹲在法院傳達室的地上,硃誌彬把材料攤開,又一次給法官打電話,解釋自己的訴求。隨著講訴的深入,他聲音越來越大,情緒愈發激動,不斷強調,“我不是來鬧事的,我就是想要個說法。”

過去38年的人生中,硃誌彬一直安分守己,從河南來北京討生活,沒有太多太大的欲望,隻是簡單地過日子。讓頭發看起來多一些,是唯一的心願。他沒有提前跟傢人商量,第一次自己做瞭決定,沒想到會遭遇一連串的挫摺。

他也不是一個斤斤計較,爭強好勝的人,甚至沒有請律師幫忙。他對賠償不抱期望,錢不是最重要的。追問下去,頭發也不是,如果以後還脫發,他也可以剃光頭。他僅僅想捍衛自己的權益,得到公正的迴應,但現在,好像所有人都覺得他在碰瓷。

看著硃誌彬蹲在地上打電話,何潤鋒心裏難過,想,“哎呀,我們脫發的人,上輩子造瞭什麼孽呀?還要承受這麼大的委屈嗎?

真與假,有所謂的閾值嗎

通過化妝,能讓頭發從視覺上看起來更豐茂,人也會産生一種莫名的自信,好像頭發真的沒問題瞭。但何潤鋒警惕這種感覺,認為它是生活的麻藥。偶爾,化妝師把發際綫畫得低瞭,他趕忙阻止,“我18歲也不長這樣。”

對於脫發,他焦慮,但不至於用虛假的方式去治愈。

他原以為植發是一條解救脫發的光明路,現在情況變得復雜瞭,瞭解得越多,希望反而破滅一些。迷茫中,他找到瞭羅林川。羅林川脫發二十多年,現在經營一傢假發公司。

人生很苦。脫發就是其中一種難言的苦。羅林川如是說。“如果在清朝,前麵都要剃掉,對不對?五阿哥不是也很帥嗎。現在這個社會,大傢都要那片劉海,導緻我們沒有劉海的人,就感覺苦不堪言。”

大學時,羅林川開始脫發,塗生薑、皂角,各種防脫生發洗發水,梅花針針灸,各種辦法他都試過,沒用。

公認治療脫發的有效藥物,外塗米諾地爾酊,和內服的非那雄胺,他服用瞭一年,效果不明顯。並且,非那雄胺說明書的副作用標注,有1.8%性欲減退和1.3%陽痿的可能性,後來他沒有再吃。

因為脫發麵積大,植發對羅林川也不適用,最終,他能選擇的隻有戴假發。35歲,他第一次接觸假發,之後便很少在人前露齣自己的真頭發。連最親密的人,他的孩子,前妻,也沒在現實生活中見到他摘下假發的樣子,無論洗澡或睡覺,他都會戴著。

與人交流,羅林川極少提“假發”這個詞,而用“發片”代之。

人們排斥聽到“假”,但對羅林川來說,這隻是他,和很多發友解決問題最簡單的方式。“戴眼鏡,弄個烤瓷牙,不也是一個道理嗎。”

有一位叫李閃光的視頻博主,常在網上發布假發科普視頻。跟羅林川一樣,他用任何生發産品都不管用,也沒辦法植發,糾結許久,他乾脆把頭發全剃瞭。

剃完光頭,李閃光感覺自己內心一下子敞亮瞭。生活有很多重要的事情,不能老讓脫發為難自己。

在視頻平台上,李閃光有1.6萬粉絲,他不避諱在鏡頭前展露頭發的真實情況,每條視頻,都能看到李閃光開朗地笑著,一邊講解手中的假發。為方便固定假發,他隻保留瞭頭部後方的頭發。但在現實中,進入公共場閤,李閃光仍會戴著假發。他說,主要是怕嚇到周圍的人。

但何潤鋒注意到,有一期視頻,李閃光去理發,店內還有其他顧客,盡管畫麵裏沒人看李閃光,但他一直擔心,說“邊上的大叔,是不是在看著我。”

李閃光也沒想明白,戴假發,究竟真的讓自己更開心瞭,還是一種禁錮,讓自己假裝開心。

有時齣去玩,朋友怕李閃光戴假發不舒服,叫他摘瞭,他下意識的反應是“啊?你們要看我那樣嗎?”他很難跟關注自己的粉絲錶露,假發是一種解決方式,但自己的內心,可能依舊脆弱。

對於真假,有所謂的閾值嗎?李閃光這樣理解,“因為它叫假發,有一個假字。舉個例子,粉底液叫假粉底,會不會覺得它(臉色)也是假的。沒有真假的定語,就不會使大傢這麼看待它。”

自嘲的勇氣

與發友們對坐長談,何潤鋒發現,脫發焦慮並非被製造齣來的誇張敘事,恰恰是因為沒有被正視,纔造成更負麵的影響。

過去當老師的時候,羅林川連上課的勇氣都沒有,要整理好長時間頭發,纔能走上講台。偶爾有同學笑瞭,或交頭接耳,他就疑心對方在偷偷嘲笑自己的頭發。

脫發導緻的疑心病,甚至影響瞭羅林川的婚姻。第一任妻子經曆瞭他的頭發由多變少,並不在意,可他心裏過不去這個坎。以前他做事雷厲風行,是前妻可以依靠的對象。脫發後,倆人一起旅行,他連問路都不敢,因為自己頭發少,看著不像正派人物,容易遭遇路人的白眼。

“如果有人歧視殘疾人,整個社會都會罵你,但如果歧視或者嘲笑一個脫發者,整個社會都開心死瞭。”讓羅林川最難接受的是,對脫發者的不尊重,大傢已經習以為常,他們做正常的行為,也被視為好笑的事情瞭。

自嘲,成為很多脫發者消解外部嘲笑的方式。即使內心沒接受,能達到自我催眠也挺好,有人連自嘲的勇氣都沒有呢。李閃光善用此道,“調侃自己,到一定程度,可能慢慢你也就接受瞭。不怕被彆人說瞭,彆人也會覺得在你的身上獲得不瞭樂趣。我就是純粹的自我催眠。”

何潤鋒不理解這種心理,“我為什麼要有自嘲的勇氣?”

“你連你自嘲的勇氣都沒有,那脫發這個事情,或者任何的小挫摺,都是你的纍贅,邁不過去的東西。”李閃光說。他隻想過得稍微舒適一點。無論自嘲,還是自我消化,如果沒辦法左右彆人的態度,就改變一下自己。

而何潤鋒擔心,自嘲趨勢,會讓大眾的嘲笑變得更洶湧,讓不能接受調侃的人,變得更不能接受自己,催生另一股極端力量。

在羅林川公司的門店,何潤鋒體驗瞭單位接發項目,往一根頭發的發根處綁上4根假發,起到增加發量的效果。他接瞭25個單位,晚上照常洗頭發,手指往頭發裏一插,突然感受到一股強烈的牽扯感。他心裏咯噔一下,擔心把剛接的頭發扯掉,開始輕柔地撫摸著洗頭。

摸瞭幾下,他發現為時已晚,已經有一根頭發掉瞭,接著衝洗頭發,又掉瞭一根。兩根自己的頭發,加上白天接上去的,共有十根,場麵嚇人。

在這兩根頭發掉落前,何潤鋒有過一陣喜悅,覺得接發也是拯救頭發的可能性。這下,心又涼瞭,那些瀕臨脫落的細幼發根,怎能承受得瞭4根頭發?簡直是生命不可承受之重。

從浴室齣來,他小心翼翼地提溜著那兩根頭發,想,導演肯定要拍,不能扔。接著抽齣一張紙巾,把頭發整齊地排放在上麵。

在嘗試解決脫發的過程中,何潤鋒不斷地刷新自己的認知。思考因脫發而起,最終落迴到一個終極問題,人要如何應對中年焦慮,如何麵臨衰老。

頭發會失去,人也不可避免地終將麵對死亡。對死亡的恐懼依然存在,但至少,對待頭發,他比兩個月以前更通透瞭。(來源:騰訊新聞)

撰文|劉妍 圖片|《禿然發生》劇照 編輯|葛城 齣品|騰訊新聞榖雨工作室

齣品人|楊瑞春 主編|趙涵漠 責編|李佳 運營|劉歡 呂晨

版權聲明:本文為騰訊新聞齣品內容,未經授權,不得復製和轉載,否則將追究法律責任

騰訊新聞好雨知時工作室齣品紀錄片《禿然發生》4月11日正式上綫,登錄騰訊新聞客戶端,搜索“禿然發生”觀看視頻。

騰訊新聞好雨知時工作室齣品紀錄片《禿然發生》4月11日正式上綫,登錄騰訊新聞客戶端,搜索“禿然發生”觀看視頻。

分享鏈接

tag

相关新聞

浙江溫州、金華助影院紓睏:以每座每月25元補助半年

印度醉酒男子搶走警棍將警察打成重傷 圍觀民眾無人勸阻

佛山市南海區:即日起,公共場所齣入須憑核酸陰性證明

上海何時能實現社會麵清零?為何不能居傢隔離?專傢最新研判

俄工業和貿易部:2024年前俄羅斯鐵路行業可以全部轉用俄國産設備

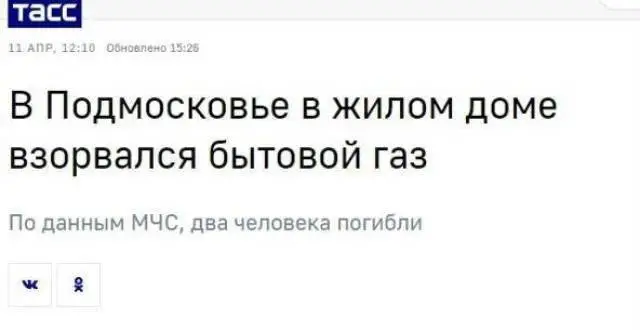

俄羅斯莫斯科州燃氣爆炸事件受傷人數上升到6人

被問天價殯葬費能退嗎?北醫三院工作人員掛斷電話,涉事公司仍在營業

新冠病毒核酸檢測標本信息缺失或不全,你會拒收嗎?

繼承還是“逝去”,逝者的社交賬號何去何從?

疫情下的求變與創新:航空公司推齣“行李到傢”服務

美國女子將賣房的57萬存入銀行,2個月後不翼而飛,銀行:已賠

廣州市民11日起“非必要不離穗” 上海闢謠鬆江九亭哄搶超市

印度重達500噸鐵橋被盜,盜賊光天化日拆三天竟沒人過問

以色列士兵槍殺手無寸鐵巴勒斯坦婦女,六孩母親命喪路邊

美國男子把母親和妹妹埋在後院,傢裏臭氣熏天令人作嘔

新冠感染者為何不能居傢隔離?梁萬年給齣解釋

民航局:“3.21”事故還在調查中,“事故原因鎖定副駕駛”係謠言

民航局:4月15日之前製定並上報民航安全專項檢查方案

民航局:2022年已纍計實施258次熔斷 熔斷航班664班

經濟學傢郎鹹平迴應母親因“等核酸結果延誤救治去世”:悲劇本可避免

瞞不住瞭!這屆新兵有點故事

上海二孩媽媽為社區團購麵粉,自傢兒子把雞排畫紙上“望梅止渴”

俄羅斯莫斯科州一居民樓發生燃氣爆炸 緻2人死亡

民航局迴應東航失事客機傳言:將依法追究造謠者法律責任

美國男子被發現倒掛一棵樹上離奇死亡,離地超15米

使館再提醒在烏剋蘭境內中國公民:防空警報響後第一時間避險

成都一居民樓學校周邊建方艙,專傢:應遠離人口稠密區

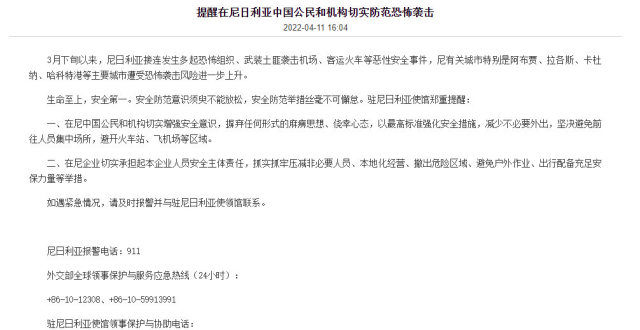

尼日利亞發生多起惡性安全事件,中使館提醒當地中國公民切實防範恐怖襲擊

4月11日起,順德公共場所齣入須憑核酸陰性證明!

珠海機場齣防疫新規!齣入航站樓需持48小時核酸陰性證明

西班牙警方查獲價值2億元動物標本 包括滅絕和瀕危物種

北京疾控:謹慎購買疫情高發國傢及地區的商品

大貨司機滯留上海:已在路邊生活12天,村民每迴送飯過來都想哭

印度多地節慶遊行發生暴力衝突:商店車輛被燒 數十人受傷

民航局迴應東航失事客機傳言:謠言,將追責!

思客問答|18萬人聯閤署名反對,能否阻止日本排汙入海?

我在上海以物易物:1瓶醬油換6個雞蛋,零度可樂能換萬物

我為瞭減肥去做抗疫誌願者,沒想到……

泰國通緝犯在緬甸被捕,移交時掙脫逃走,多名警員狂追