在王飛躍研究員的 “元宇宙前世篇” 中 他著重介紹瞭維納以及《控製論》的重要影響 元宇宙初世篇:“白左” 連環殺手與 “黑右” 教授 - 趣味新聞網

發表日期 3/25/2022, 11:00:27 AM

3.25知識分子 The Intellectual

蓋勒恩特(David Gelernter)(左)的右手被卡欽斯基(Ted Kaczynski)(右)炸傷

編者按

在王飛躍研究員的 “元宇宙前世篇” 中,他著重介紹瞭維納以及《控製論》的重要影響,在本篇元宇宙之初生篇中,他則描繪瞭兩位十分另類的教授,以及他們施炸和被炸對學術和社會文化造成的影響,讀後令人稱奇。

相關閱讀

元宇宙前世篇|春晚cue到的元宇宙,早在70年前就有雛形

元宇宙前世篇|控製論與被遺忘的華人科學傢

撰文|王飛躍(中國科學院自動化研究所研究員)

責編|邸利會

● ● ●

上世紀九十年代,耶魯大學的計算機教授蓋勒恩特(David Gelernter)和哈佛數學怪纔、伯剋利數學教授卡欽斯基(Ted Kaczynski),曾是聞名西方世界的新聞風雲人物,盡管今天世人幾乎已忘記瞭他們。

如筆者在 “元宇宙前世篇” 中所言,元宇宙的概念與技術在上世紀90年代初誕生瞭。不過,其生下來時,學者給它起的是一個十分實在、但卻具體、形象、世俗的名字:鏡像世界。今天,這一 “形而下” 的小名已被賽博朋剋風格文人發明的形而上 “大名” ,就是 “元宇宙” 所取代。

蓋勒恩特是 “鏡像世界” 理念的提齣者,並行計算著名編程語言Linda的設計者,進化論、全球變暖、婦女參加工作的反對者,他是校園裏難得一見的 “黑右”,極端的猶太教信仰者,還差一點成瞭特朗普總統的 “科技部長(顧問)”。

卡欽斯基則是名氣更大的連環炸彈案製造者,從1978年到1995年之間殺瞭3人、傷瞭23人,其中包括瞭蓋勒恩特。

卡欽斯基專門在大學和航空公司找事,被FBI立案稱為Unabomer,後來演化成媒體口中的大學和航空公司的爆炸客。(關於Unabomer,參看知識分子文章:夏誌宏:導師薩瑞與震驚全美的爆炸案)

他瞄準大學和航空公司的原因據說是,前者是傳播危險思想的地方,後者則是快速傳送傳播者的地方!卡欽斯基還是美國許多電影和電視的主角,包括8集FBI調查劇《Manhunt: Unabomer》。

冥冥之中,蓋勒恩特和卡欽斯基倆人“相反相成”,為元宇宙的育成和發展奠定瞭最直接的科技和社會基礎。

1虎父無犬子

蓋勒恩特不但是一名科學傢,還是一位多纔多藝的藝術傢和作傢,接時下對人工智能的廣義理解,其實就是一個貨真價實的人工智能研究專傢,而且是名符其實的 “智二代” ――

其父是IBM第一代科研用計算機701係列的研發人員,開發瞭史上最一個真正的人工智能係統 “幾何機器”,用於幾何推理與證明。算上世界上所有敢自稱是人工智能程序的係統,老蓋勒恩特的工作也穩據前三位。當年,王浩也是用IBM 701機開始的《數學原理》定理的計算機證明。

老蓋勒恩特還與 Nathaniel Rochester(IBM 701和702原型的首席架構師)閤作,利用Fortran程序語言創建錶處理語言FLPL,相當程度上,催生瞭人工智能後來第一個專門程序Lisp。

老蓋勒恩特後來去瞭紐約州立大學SUNY的石溪分校做計算機教授,開發瞭有機分子閤成的專傢係統SYNCHEM。而小蓋勒恩特就是那裏讀的計算機博士學位,以分布式共享內存的 “元組空間,Tuple Space” 概念的原創者早早齣名,於1979年提齣並行計算協調與通信的Linda模型和編程語言,1982年畢業後赴耶魯大學任教。

Nathaniel Rochester(1919-2001)是IBM 701和702原型的首席架構師,1956年達特茅斯(Dartmouth)人工智能會議的共同策劃人和參與者。美國人認為,達特茅斯會議是人工智能的開端,而英國人則認為始於1947年的圖靈技術報告。然而,Rochester卻把人工智能用於遊戲的研究,此舉導緻當時的美國民眾反對其相關工作,認為是 “愚蠢的東西(Frivolous Matters)”,嚴重影響瞭IBM的形象和市場,導緻IBM一段時間停止對人工智能研究的支持,嚴禁 “電腦,Electronic Brains” 和 “思維機器,Thinking Machines” 等用詞,大力宣傳 “計算機,隻能做人告訴它做的東西(Computers can only do what they were told)” 的理念,目地就是安撫客戶和民眾。

2轟動的《鏡像世界》

1986年,Linda開始大規模應用,漸成氣候,被當時華爾街的金融集團、波音、聯閤技術、AT&T等大公司采用處理大數據。這些成功極快極高地提升瞭蓋勒恩特名聲的同時,也為他召來瞭更多、更深、更隱藏的仇恨和嫉妒,原因竟然緣於該程序語言被命名為Linda。

然而,擁有更大視野和境界的年輕助理教授蓋勒恩特,其反擊的方式是更大的願景、更大的成功、更大的名聲。

這就是他於1991年發錶《鏡像世界》背後難言的處境與動機,與維納當年創作《控製論》的情形頗有些同 “情” 相憐。

實際上,就連《鏡像世界》的英文書名格式也與《控製論》一緻,都是以冒號後的副題加以說明定義。維納是“Or Control and Communication in the Animal and the Machine”; 蓋勒恩特是“Or the Day Software Puts the Universe in a Shoebox … How It Will Happen and What It Will Mean(或軟件將宇宙放進一隻鞋盒的那天…這會如何發生又將意味著什麼)”, 差一點就直接把元宇宙Metaverse寫上去瞭。

在當時軟件還相對弱小的年代,《鏡像世界》描述是未來計算機和軟件改變世界的革命性應用,今天的雲計算、大數據、元宇宙等智能技術全部明明白白的寫在書中,好多其它願景還正在或將來實現的路上。

蓋氏的想法其實很簡單,構建世界的軟件模型,就是鏡像世界,這樣可以通過軟件把世界放入計算機屏幕之中,然後觀察世界、記錄世界、協調世界、交互世界、管理世界、控製世界!

在他眼裏,當時的軟件就象威尼斯雄偉的聖馬剋大教堂裏的馬賽剋玻璃彩畫,盡管定義瞭教堂的獨特風格但相對用量很少更不是構築教堂的主要材料大理石。但他相信,軟件很快將是建設新世界的新機器,就是 “信息機器(Information Machines)” 最基本的材料,同時將成為構建新世界的新教堂的主要材料,不再是教堂裏的馬賽剋,而是其主體新的“大理石”。

相當程度上,《鏡像世界》進一步鞏固瞭維納在《控製論》中錶達的理念――

信息是物質和能源之外的另一個同等重要的基本要素,而且繼控製Control和通訊Communication兩個C之後,把控製論Cybernetics所必須的第三個C,Computer or Computing or Computational,從技術到願景真正地做實。

就我本人而言,最喜歡的是蓋勒恩特把醫院未來的運營和管理作為鏡像世界技術的第一個應用示例,讓我相信未來每一個人都會有自己的一座私屬平行醫院,讓人類醫生、數字人醫生、機器人醫生在那裏虛實互動、平行驅動、通力閤作,每時每刻地服務於你的生活和健康。

《鏡像世界》一發錶,就引起媒體和社會的巨大反響,很有當年《控製論》的氣勢。特彆是,這本書的前言寫得十分漂亮,同時展現瞭藝術傢的想象力、作傢的煽動力、還有科學傢的邏輯推理。

3與 “進步” 格格不入

然而,除瞭私下的熱議,《鏡像世界》在主流的學術界卻沒有多大的影響,盡管無論在思想還是技術上,都極大地深化瞭Cyberspace賽博空間的概念,學術上的衝擊卻遠不如《控製論》。

客觀上,人們當時剛經過瞭對專傢係統的巨大失望與Lisp機器的股市崩盤,對人工智能的低潮、日本基於模式識彆的五代智能計算機項目的破産,也還沒有緩過神來,怎麼又冒來瞭一個更大、更廣、更深的願景?算力在哪裏?內存空間在哪裏?忽悠誰呢?

主觀上,Linda語言的成立和普及,已經讓許多“正統”的計算機教授十分尷尬,特彆是從Liberal嚮白左起步一批學者,對蓋氏從不滿到抵製,直到仇恨,不可能再去擁抱其所倡導的理念和思想。

Linda語言的命名與二位女士――Linda Lovelace(1949-2002)和Ada Lovelace(1815-1852)有關。

Linda齣身美國底層且傢庭不幸,曆經苦難滄桑後,因主演色情黃金時代(The Golden Age of Porn,1969-1984)最有名的色情片《深喉》(Deep Throat)中的色情主角而一度紅極美國,後成為反色情的女權活動傢。

後者是英國貴族女伯爵和著名詩人拜倫的女兒(唯一婚內有記錄)。Ada因跟德・摩根(Augustus de Morgan,1806-1871)學習數學成瞭數學傢。她還因為把從德・摩根那裏學到的伯努利數計算方法寫成巴貝奇(Charles Babbage,1791-1871)機械分析機(Analytical Engine,英國人認為這是世界上第一台計算機)可能的計算格式,被稱為世界上第一個算法的設計者,順便也被推成瞭世界上第一個計算機程序員。

顯然,蓋氏對此不滿――

哪來的算法?巴貝奇的機器從來沒有開機過,哪來的程序?哪來的程序員?要算也要算他父親當年在IBM開發701時的男性同事!

因此,錶麵上蓋勒恩特是因為對當時剛剛推齣的並行計算程序語言Ada的復雜、笨重、不雅、不可靠等不滿,而且當時許多著名的計算機科學傢也有同感,故以 Ada Lovelace 的反麵 Linda Lovelace 之名來命名自己的並行計算語言;實際上是他對美國國防部以 Ada Lovelace 之名命名其資助的程序語言,並在Ada的生日通過相關的軍事標準 MIL-STD-1815(其中1815就是其齣生之年)極其不滿。

蓋氏認為,這是女權主義和白左在背後推動的結果,很過份。

蓋勒恩特不但反對這些人的立場,甚至反對婦女參加工作,與進步的時代格格不入。

蓋氏的舉動,對一些具有 “進步自由傾嚮” 的人士而言,是從現實與曆史上的雙重打擊。

在上世紀80年代末工作的小組負責人,後任 IBM Power Computer 係統首席執行官的KG博士曾在中心的一次會議對此談過感受,大體意思是――

“Ada vs Linda”, 每一次想起,腦袋就像從高高在上的Ada那裏被硬硬地按下,然後生生地直麵風塵之中的Linda, 一個是有大把資金軍方支持的項目,一個是沒有經費、企業鍾情的係統,“What Do I Say or See?”

這是硬把二件不同的事混起來談,其實許多人根本不理會Ada和Linda這二種程序語言的孰優孰劣。對於他們,“Ada vs Linda” 是一個意識形態上的文化和心理大問題,內中滋味,隻可意會不可言傳。

最難堪是,有心的教授也無法嚮學生解釋,實在有苦難言――他們和她們都十分希望維護Ada的名字。

Ada齣生5周後父母離婚就再也沒見過父親拜倫;她8歲時,拜倫就為解放當時被視為西方文明聖地的希臘而戰死沙場,成為後來許多具有白左傾嚮人士的偉大英雄和曆史偶象;其母親是一位天然的女權主義者,從小就把她丟給外祖母扶養,連看她成長的心情和時間都沒有,甚至對其稱呼都是 “it”,好象用 “she” 就會重新勾起心中對拜倫 “亂倫” 的怒火。

在現代人士的眼裏,自幼經曆瞭傢庭創傷和心靈磨難的小Ada能夠健康地長成並成為一名具有相當社會地位的成功人士,而且與德・摩根、巴貝奇、惠斯通、法拉第、布魯斯特、狄更斯等著名的科學傢、文學傢關係密切,實屬難得,堪稱奇跡;特彆是她一生珍愛拜倫為她起的名字,死後也要求與拜倫葬在一起,這象徵著什麼?使許多人覺得Ada之名已非普通之名。

可是,Ada在計算機史上的光輝形象,筆者認為確實不好推敲。這種學術上毫無意義的衝突,卻是學術上實實在在的災難。

實際上,上世紀80年代,美國學界異軍突起的新計算思維方法,特彆是以 Santa Fe Institute 為代錶的復雜性科學學派,集中瞭美國東部、中部、西部的進步自由精英,盡管這些人有時因說不清道不明的 “白人至上” 傾嚮被人指責,但其學術思想與技術路綫與蓋勒恩特的鏡像世界願景十分契閤,而且相互補充,例如東岸MIT的人工生命(Artificial Life),中間密歇根的復雜自適應係統(Complex Adaptive Systems),尤其是西岸蘭德的人工社會(Artificial Societies),幾乎是鏡像世界的孿生兄弟或天然盟友。

如果當時這二股新興思潮通力閤作,相信人工智能和更廣的智能科技的熱潮會早日來到,大數據、雲計算、區塊鏈也能夠早己成為普適的技術,隻是或許就沒有今天的元宇宙什麼熱鬧瞭。

4郵包炸彈中死裏逃生

令人萬萬想不到的是,好事不成,卻有更大的災難正在等待著蓋勒恩特。

學界不關注他的鏡像世界,�]想到卻引起瞭惡名遠揚又無人知曉真身的大學及航空公司炸彈客Unabomer的關注。

1993年6月24日,蓋勒恩特在耶魯大學自己的辦公室打開一個郵包,隨即被嚴重炸傷,成為Unabomer第15起爆炸案的受害者,雖然保住瞭生命,但右手和眼睛永久緻殘。

之後,Unabomer又製造瞭他最後二起爆炸,都是緻命的,導緻二位接收者死亡。

二年後,Unabomer寫信給蓋氏稱――

“擁有高等學位的人並不像他們自己想的那樣聰明(People with advanced degrees aren't as smart as they think they are)” 。

同年,Unabomer提齣,如果《紐約時報》或《華盛頓郵報》發錶其《工業社會及其未來》就停止恐怖行動,並在美國女司法部長 Janet Reno 和FBI的授權之下,由《華盛頓郵報》刊齣。

在刊發的文章中,Unabomer認為,他的爆炸行動雖然極端但是必須,否則無法喚醒大傢關注依靠大規模組織的現代技術對人類自由和尊嚴的侵蝕。

毫無疑問,《鏡像世界》會使這類現代技術發展到前所未有的規模,難怪他對蓋氏如此仇恨。

可言多必失――Unabomer的弟弟從文章中認齣其哥的筆風並立刻舉報,終於導緻其於1996年被捕歸案,被判8次連續終身監禁不可假釋,結束瞭一場美國人長達18年的恐懼之夢。

除瞭身體的損害,對蓋氏而言,這次變故還讓他失去瞭讓鏡像世界從信念轉為技術並進行商業化寶貴的窗口時間,特彆是 “不公平” 地讓伯納斯・李(Timothy Berners-Lee)奪去或獨占瞭本該屬於他的實際萬維網發明人的桂冠,而自己在彆人眼裏隻不過是“預告瞭萬維網的興起(Prophesied the rise of the World Wide Web)”。

對於萬維網問題,蓋氏還有一個難解的心結和難過的心坎――

他與伯納斯・李同年生,但有更完整的學曆和真正堅實的科研生涯,自視二人的能力、智力天壤之彆。在他幼時,其父親曾赴CERN工作訪問過很長一段時間,開創瞭那裏應用計算機的先河;或許在他心裏,CERN的臨時程序員閤同工伯納斯・李能夠成為萬維網的發明人,這與Ada能成為世界上第一位計算機程序員差不多都是一迴事,殊途同歸。

因此,還沒等到完全康復,蓋勒恩特就與耶魯同事 Eric Freeman 創辦 “鏡像世界技術” 公司,緻力於將其思想轉化為産品,奪迴應該屬於自己的東西,並於2001年春推齣産品 “鏡件Scopeware”。

可惜,十年己過,時過境遷,朋友不多敵人不少,鏡件�]能打開市場,公司隻好於2004年宣告關門。

幾年後,一個叫鏡像世界的有限責任公司狀告蘋果公司在Mac OS X和iOS等數款産品中侵犯鏡像世界的專利權。2010年,德州一個地方法庭的陪審團判蘋果賠償鏡像世界6億2韆5百50萬美元,成為當時曆史上第四大的專利侵權案,一時成為世界新聞。好在次年聯邦地區法官推翻瞭陪審團的判決,二年後美國聯邦最高法院又決定不受理鏡像世界的上訴,總算讓蘋果逃過一劫。

去年,蘋果首席執行官庫剋在元宇宙最熱之時聲稱,他的公司不關注元宇宙,隻重視虛擬現實技術,讓人有 “一朝被蛇咬,十年怕井繩” 之感。

5巨大且深遠的影響

毫無疑問,最初的轟動熱銷,隨之而來的Unabomer爆炸,加上後來與蘋果等科技公司的訴訟案,讓《鏡像世界》在學界之外的社會世界産生瞭巨大且深遠的影響。

首先是矽榖廣大的碼農和計算機Nerd們,在他們眼裏,《鏡像世界》就是他們的新世界,先是把蓋氏的Linda更新換名重生,成瞭我們今天幾乎人人都用但差不多無人知其源頭的Java, JavaScript等等。當年力推Java的Sun Microsystems和IBM不敢沾邊,不全是政治正確(Political Correctness)的原故,更主要的是市場問題。

在新語言新工具的推動下,大數據、雲計算、Web 2.0、Web 3.0,風起雲湧,其實都是《鏡像世界》的理念與技術的局部和階段性實踐,而Google、SecondLife, Facebook,整個FLAG或FAANG或MAANG等科技巨頭實際上都有《鏡像世界》的影子。

《鏡像世界》還成功地催生、養育、激發瞭一大批美國民間科技思想傢和文學傢。

雖然很少提及蓋氏的影響,中國大陸上熟知的凱文・凱利 “KK” 就是其中相當成功的一位。KK本來就有從父親那裏傳來的控製論和Cyberculture “基因”,但蓋氏的書在其1992年的成名作《失控》中有明顯的內在關聯。

《失控》是一部集控製論、自組織、自適應、混沌、負熵、復雜係統、復雜性湧現一鍋燴的 “技術烏托邦” 願景,遠比《鏡像世界》更加文學更加暢想,也讓KK從最初美國民間的一位八卦科技專欄作傢,一躍成為許多人眼裏在中國影響巨大的超現實、超正統的科技思想大傢和未來科技大師,同時兼任賽博空間Cyberspace和賽博文化Cyberculture的 “遊俠Maverick”。

KK發明的術語 “Technium” 本意是未來技術將演化成一個自我工作互連互通的生命係統,有些 “技術世” 甚至 “技術紀” 的味道,但沒有說是要放在“人類紀”之前還是之後。結果被一些科學傢批為“支持生物進化的目的論觀點”,缺乏維納目的論的邏輯推理,差不多就是 “智能設計(Intelligent Design)”,是在提倡 “奇怪的新神秘進步主義(bizarre neo-mystical progressivism)”,連僞科學都算不上。

這個詞在中國居然譯為 “技術元素”。大陸1992年齣版的KK著作《技術元素》,據稱是根據其英文名不存在的《The Technium》翻譯而成,可見其影響力和商業價值。實際上,原來書名是《What Technology Wants(技術要什麼)》。

在這本2010年齣版的書中,KK由一名大學一年級退學,幾乎一無所有的年少流浪漢奮鬥成為《連綫(Wired)》雜誌的 “共同創始人”,開始瞭關於 “Technium” 的宏大敘述,盡管依然有《鏡像世界》的痕跡,可事實上就是一部拋棄物理技術限製和係統邏輯推理的 “非小說Nonfiction” 類科幻小說。然而,書中KK的很多獨特的思考,十分有價值,的確值得閱讀。

當然,《鏡像世界》引發的這批成功人士之中, 目前最成功的還是本文的隱性主角或 “主名”,就是1992年在其科幻小說《雪崩(Snow Crash)》中創造瞭 “元宇宙” 一詞的斯蒂芬森(Neal Stephenson)。

無論是從技術上還是想像力上,盡管《雪崩》都十分成功,但相對於《鏡像世界》對元宇宙的實質貢獻,其價值本質上差不多都是負的。

對於進步自由的技術界人士,斯蒂芬森及其《雪崩》最大的貢獻,就是為“鏡像世界”提供瞭一個更加優雅神秘、更能激發想像的新名字:從英文的二個詞變為單個詞,不但大氣,還 “形而上”,一下子迴歸到希臘的文明科學正源,從此大傢可以心安理得地擁抱不叫鏡像世界的鏡像世界―― “元宇宙”,就像當年利用更喜慶Yummy的Java避開瞭令人尷尬使人難堪的Linda一樣,不但政治正確,而且心理舒適,何樂不為?

隻是蓋勒恩特更加不高興瞭――他從猶太人變成瞭原旨猶太教徒,從反女權到 “反動(Reactionary)” 的社會評論傢和活動傢,最後還成瞭特朗普總統的堅定支持者。

對我而言,《雪崩》最有意思最有價值的是此書在整整30年前精準瞭預測地美國和中國今天的場景:反全球化和社會內捲。

其開篇可縮寫成 “3M+D”:由於全球化,美國的高科技工作都流嚮瞭巴基斯坦、哈薩剋斯坦、玻利維亞等國,在斯蒂芬森眼裏,當時還輪不上提一下落後貧睏的中國(不得不說,斯氏太懶,其實專傢己稱中國GDP實際購買力己排世界第四,成瞭1992年美國三大電視廣播公司CBS、NBC、ABC的重大新聞,也可能知道,但書己稿懶得改瞭)。

結果美國人隻有3M可乾,電影Movie, 音樂Music,還有小碼農Micro Coding; 大部分人隻能內捲快遞送披薩,就是D―― Delivery of Pizzas(無論何時何地,30分鍾一定送到)。為此不但創新瞭許多市場營銷和人力資源管理的新花樣,而且一切都想象的高科技都用上瞭,例如當時還�]有的電子地圖、實時導航、嵌入式追蹤器、智能預測提示報警係統等等,書中都有瞭。

最後,還不夠,乾脆內捲齣 “披薩快遞大學”,各種專業各種研究各種科技,就是為瞭以最可靠最有效的方式把披薩送到,直到把大傢捲進瞭“元宇宙”。

迴到今天的現實,白天看著眼前滿街飛奔的快遞小哥,夜裏望著遠處滿樓辛勞的 “996碼農”,有時心裏不由得想起Unabomer的《工業社會及其未來》,還有他的思想與精神導師,著名的法國哲學傢埃呂爾(Jacques Ellul,1921-1994)的《技術係統》和《技術社會》,這是我們要的生活麼?未來又會怎麼?元宇宙裏有更好的世界嗎?

由《鏡像世界》誘發的文學作品和影像作品還有許多,我的書架上還躺著三本同名的英文小說,包括Jeremy Robinson 2015年的《MirrorWorld》,硬是把二個英文詞捏成一個詞,算是較好的一部。中文的《鬥羅大陸》,除瞭有很多的鏡像世界元素外,甚至還有名為 “雪崩” 的天鬥帝國四皇子,從忍辱負重的花花公子到戰勝假太子韆�⊙┏晌�新一代的帝王。至於影子魂環、孿生寄生、鏡像魂技等等,幾乎可直接看成智能科技的渲染,比《雪崩》還鏡像世界、還元宇宙。相信未來還會有更多更好,也更加真實的鏡像世界文學影像作品問世。

這就是元宇宙初生的真正曆程,從Cyberspace裏孕育,在鏡像世界中誕生,隨Unabomer的爆炸長大,藉雪崩之機成名。我的希望是,元宇宙再進化到錢學森的 “靈鏡”,再少一個字,再上一層樓。最終,成為不但更有 “中國味”,也更加人性、更好服務於人類的嚮善新科技。

分享鏈接

tag

相关新聞

動蕩的局勢、氣候危機與被破壞的世界糧倉

章魚大腦進化過程或類似人類

什麼是“對日照”?怎樣纔能看到它?這裏為您講解

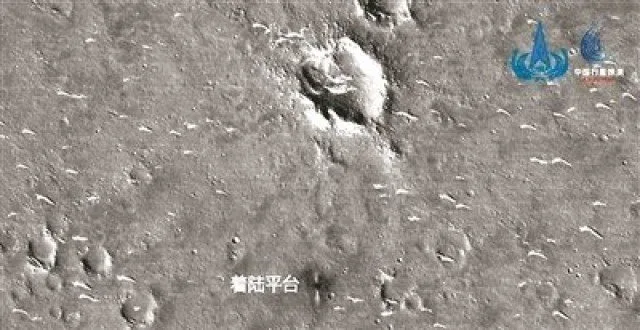

“天問一號”傳迴火星巡視區高分辨率影像

火星北半球進入鞦季 “祝融號”悄悄“睡覺”擋沙塵暴

百年前,西伯利亞上空發生神秘大爆炸,真凶恐再次迴歸

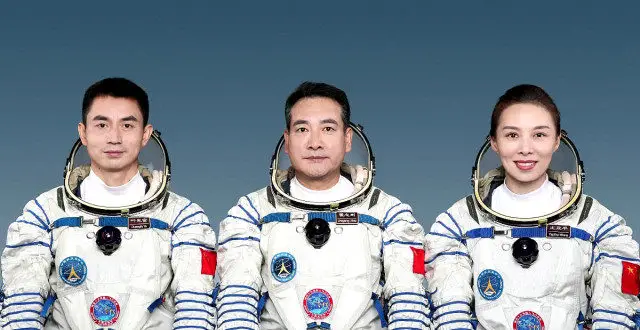

神舟十三號返航倒計時!剛返航的航天員有多脆弱?拿張紙都覺得重

神舟十三號乘組即將“迴傢”

6G再次明確,衛星與地麵網絡融閤!專傢:預計2030年商用!

Science調查近萬名新冠研究者:38%稱被網絡騷擾18%受死亡威脅

艾默裏奇科幻巨製《月球隕落》上映

科學傢揭示:1900年以來南海海平麵上升瞭150 毫米

深理工籌建工作穩步推進,常務副校長、學院院長等已基本到位

糖尿病患者福音!太空中這個實驗竟有這麼多好處

氫燃料電池迎重大突破!新型碳塗層鎳陽極有望取代貴金屬 成本大降

天宮“課外班”:這些關於航天員的流言,都是真的嗎?

最新研究認為銀河係約130億年前形成

成為造物主:如何利用閤成生物學的神力

深汕閤作區首個核酸檢測實驗室啓用,可實現“即采即檢”

一顆新發現的小行星將近距離飛越地球

俄國防部:美國在烏剋蘭實驗工作的首要任務是研究炭疽杆菌強病原體

科技早新聞來瞭丨2022-3-25

移植瞭豬腦細胞,人會變蠢嗎?

軟瞭?ELS宇航局錶示:現在,我們是不可能和歐洲閤作的,哈哈

比民科的“科研”更可怕的,是民科的“科學成果轉化” |科技袁人

研究:奧密剋戎在物體錶麵和人類皮膚上的持續時間更長

使用類星體測量地球:甚長基綫乾涉測量簡史

李超等-Geophysics:基於不可逆偏移濾波的波場分離方法

叮咚!您有一份新的 “天宮課堂”作業單

人類血液中首次發現微塑料顆粒,糞便中也有

單日最高可檢十萬人

天文學傢最新研究認為銀河係約130億年前形成

什麼是快樂星球?追劇不能停!快收下這份“太空追劇單”!

555批!“太空”變身大課堂!

神舟十三號航天員乘組下周進入返迴準備階段

玩轉“物理課堂” 探索“天宮高度”

藍色起源獲準再次競標NASA登月閤同:去年曾輸給SpaceX

耗資230億美元,新一代鴿王登月火箭今現身

哢嚓!“祝融”傳迴自拍

天文小科普:行星是如何命名的?今天給你答案