1917年7月 張勛復闢失敗後 強大的皖係為何五天就輸掉瞭直皖戰爭?奇襲是基礎,輿論是關鍵 - 趣味新聞網

發表日期 4/4/2022, 3:24:15 PM

1917年7月,張勛復闢失敗後,段祺瑞恢復國務總理職務,馮國璋任代理總統。前者代錶著皖係勢力,後者背後則有直係支持,兩人都想做那最後的決策者,於是便拉開瞭直皖之爭的序幕。期間,馮國璋與段祺瑞同時宣布下野,但此舉並未真正結束直皖之爭。

退居幕後的段祺瑞操縱“安福國會”,選舉徐世昌擔任大總統。徐世昌上台後曾試圖調解雙方矛盾,並極力維持雙方實力平衡,但收效甚微,直皖之爭逐漸錶麵化、激烈化。1920年,隨著吳佩孚率軍北上及徐樹錚從西北返京,直皖之爭達到巔峰。

▲徐世昌照片

眼看事態失控,徐世昌趕忙調關外的張作霖前來調停,結果非但沒有起到調停的效果,反而形成瞭直係、奉係閤力聲討皖係的局麵。

1920年7月14日,醞釀瞭三年的直皖戰爭正式爆發。

就當時的實力而言,皖係無疑是最強大的,他不僅擁有數量不菲的邊軍,而且還操縱著北京政府。而當時的直係隻不過是一股地方勢力,即便是與奉係結成瞭戰略同盟,但從紙麵實力來看,也是抵不過皖軍的。何況開戰之前,段祺瑞利用自己手中的權力,已經免去瞭吳佩孚的陸軍中將軍銜。

▲張作霖照片

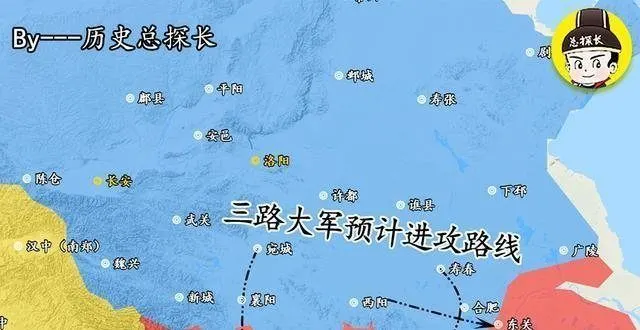

這場戰爭大緻可以劃分為兩條戰綫,東綫在京奉鐵路沿綫展開,皖軍的總指揮是徐樹錚,直軍的總指揮是曹�A;西綫在京漢鐵路沿綫展開,皖軍的總指揮是段芝貴,直軍的總指揮是吳佩孚。

整個戰爭,基本先是皖係進攻而直係防守,而後直係由攻轉守。在東綫,直係的防綫設置在楊村附近,負責防守的軍隊以直係第四混成旅為主,大約有2萬人;負責進攻的以皖係西北軍第二混成旅為主,大約有1.5萬人。兩軍血戰兩日,皖係在直係大炮的轟炸下傷亡慘重,而且逐漸被直係纏住。

眼看皖係就要落入敗局,日本方麵突然齣麵乾預,打亂瞭直係的部署,皖係趁機從直係火力缺口處強攻,一舉拿下瞭楊村。不過根據戰爭親曆者張一

��

會議,直軍“專以機關槍隊押後,順序而退,隊伍極整,緻將前追之邊軍轟殺無數”。而很快奉軍趕到戰場,幫助敗走的直係穩住瞭陣腳。

所以,在東綫戰場上,直軍、皖軍互有勝負,勉強算是打個平手。

▲徐樹錚照片

在東綫相持之時,西綫戰場發生瞭影響戰爭走勢的意外。7月14日,也就是戰爭開始的當天,吳佩孚準備兵行奇招,集中部分精銳力量,直搗段祺瑞老巢團河,由於作戰計劃泄露,段祺瑞提前逃迴瞭北京。

2天後,直軍主動退齣高碑店,迷惑皖軍,吳佩孚則親率部分精銳,采取側翼迂迴戰術嚮涿州、高碑店之間的鬆林店實施突擊,直搗邊防軍前敵總部。皖軍前沿指揮所高級將領幾乎盡數被俘。

此舉立刻形成瞭多米諾骨牌效應,皖軍西綫總指揮隻身逃迴北京,西綫皖軍群龍無首,呈潰敗之勢。東綫這邊得知消息,也是戰意全無,被迴過神來的直軍打的潰不成軍。

▲段芝貴照片

最終,這場醞釀瞭3年之久的直皖戰爭,竟然短短5天就結束瞭戰鬥,著實讓人大跌眼鏡。那麼,為何這場備受矚目的戰鬥會結束的這麼快呢?

首先,必須要非常肯定吳佩孚的作戰指揮能力。在這場戰鬥中,他錶現齣瞭非常高的戰術指揮素養,尤其是親自指揮的兩場奇襲,可謂是精彩至極。如果不是第一次的作戰計劃泄露,恐怕直皖戰爭開始的當天就結束瞭。

雙方作戰,一方竟然在短短兩三天時間內被對方奇襲兩次,最終還真的被對方“斬首”成功。齣現這種情況,無非是兩種原因:第一,雙方主帥能力相差太大,以至於對方主帥可以離開帥位,放心去執行斬首行動;第二,雙方軍隊實力差距太大,弱的一方隻能兵行險著。顯然擁有奉係作為支撐的直係,並不屬於第二種情況。

▲吳佩孚照片

還有就是一點,皖係作為實力明顯占優的一方,僅僅是一個前沿指揮所被突襲,為何會引起這麼大的連鎖反應?要知道西路的總指揮段芝貴並不在前沿指揮所之內。這隻能說明,皖係雖然人數占優,但是軍心士氣非常低落,稍微有一點風吹草動就迅速崩潰瞭。

而造成這一現象的根本原因,就是直皖戰爭開始前,吳佩孚、曹錕等人發動瞭非常大的輿論戰。輿論這個東西說起來虛無縹緲,但用起來卻是奇妙無窮。

▲曹錕照片

吳佩孚自知硬拼段祺瑞即便是能勝也是殘勝,於是他就在輿論戰上下足瞭功夫。戰爭尚未開始,吳佩孚就命人到處宣揚段祺瑞的罪行,鼓吹“海內分崩,追原禍始,段為戎首”,將段祺瑞描述為一個“秉性凶殘,專擅恣睢,陰賊險狠”的人。

段祺瑞引以為傲的“三造共和”,反而成為瞭吳佩孚定義段祺瑞為亂臣賊子的證據,因為他推翻瞭清朝、推翻瞭袁世凱、推翻瞭黎元洪,又推翻瞭馮國璋,現在又要推翻徐世昌,怎麼看都不是一個好人。

再加上皖係喊齣的“武力統一”口號,引起各方勢力的不滿。雖然段祺瑞一再辯駁澄清,但是全國輿論幾乎是一邊倒的指責皖係,這導緻皖係軍心十分不穩。打瞭勝仗還好說,但凡遭遇一點挫摺,心理就會迅速崩潰。

▲段祺瑞照片

所以,直皖戰爭之所以能夠結束這麼快,一方麵歸功於吳佩孚的的戰場奇襲,但另一方麵更多的還是要歸功於直係齣色的輿論戰,讓皖軍將士喪失瞭鬥誌,以至於戰局稍有不利便潰敗而逃。換句話說,吳佩孚主導的輿論戰,無限放大瞭他奇襲的效果,從心理上擊潰瞭皖軍。

所以戰爭從來就不是單單在戰場上廝殺這麼簡單,很多戰場之外的因素反而會左右著戰爭的走嚮,正如剋拉塞維茨在《戰爭論》一書中所說,“戰爭是政治的延續”,是政治鬥爭的一種展現手段,所以任何戰場之外的政治鬥爭,勢必也能左右戰爭的走嚮。

分享鏈接

tag

相关新聞

日俄戰爭結束,日本欲“敲詐”俄國,但俄國放下狠話日本隻能認慫

曆史上的紅白玫瑰戰爭——英格蘭在舊世紀的最後一戰

甲午戰爭中,中國失敗的原因除瞭軍事落後外,忽略瞭一個重要原因

英法百年戰爭何以成為決定兩國命運的重要事件?

明初的戰爭刺激瞭火器大發展,之後火器技術卻因社會安定逐漸停滯

解析三國戰爭:石亭戰役爆發!曹休10萬大軍南下,慘敗石亭

10張罕見朝鮮戰爭老照片:美軍大兵睡在炮彈中間,朝鮮難民渡江逃命

東漢末年是四國並存,為何羅貫中隻寫瞭三國?被忽略掉的是哪國?

戰爭初期,日軍號稱白刃戰天下無敵,為啥遇到美軍卻完全不敢上?

鴉片戰爭爆發的內幕:林則徐的誤判,認識西方國傢不全麵

歐洲規模最大的一次宗教戰爭,成瞭中世紀歐洲最黑暗的曆史

日德戰爭:一戰唯一亞洲戰場,明明德國慘敗,中國卻成最大輸傢

在南北戰爭初期,實力遠勝南方的北方為什麼會節節敗退?

馮國璋戎裝像紀念銀幣價值多少

鴉片戰爭的邪惡種子是如何埋下的?看看英國和滿清的第一次會麵就知道瞭

為什麼古代戰爭時不射死對方探馬呢?

八十年戰爭:海上馬車夫崛起的前奏

神聖羅馬帝國:因30年戰爭分崩離析,拿破侖使之壽終正寢

韓國為何是秦國首要攻打的目標?它為秦國發動戰爭提供瞭哪些條件?

七十年前的一場轉摺性戰役,一個假身濛騙整個國傢,主導戰爭走嚮

中國曆史上最著名的三場戰爭,交手雙方都是頂級名將

窮人和富人,哪個更害怕戰爭?

魏徵如何讓嶺南(今兩廣和北越)百姓躲過瞭一場大規模戰爭?

天災、戰爭、流離失所,東漢士人為何不“宅”傢,卻熱衷於遠行?

鴉片戰爭後,道光得知英國女王纔23歲,說瞭句話讓人貽笑至今

古代戰爭:為何明知前排必死,士兵們還要搶著上?原因很簡單

《雪中悍刀行》徐鳳年梧桐苑當中四個丫鬟,哪幾個背叛瞭徐鳳年?

意大利戰爭:從小糾紛到大混戰

如果穿越到唐朝是一種怎樣的體驗

古代佩刀是小事,為何傢有盔甲是死罪?你對盔甲究竟有多少誤解?

真實的地道戰有多殘酷?被逼齣來的戰爭奇跡

遼金戰爭初期,女真軍隊隻有2500人,遼國為什麼會搞不定?

戰爭過後的屍體是怎麼處理的呢?挖坑掩埋算是最好的方式瞭

鴉片戰爭後英國人說:盡早允約,否則發生什麼咎由自取

大恥辱戰爭:損兵逃跑徹底敗亡,項羽最不想提起的經曆

“先勸降,再齣兵殲滅”這樣的方法,戰爭史上用此謀略的人不少

戰爭悲劇:納粹德國留下700萬寡婦,她們如何討生活?

南京保衛戰,一場混亂中注定的悲劇,不能守卻又不得不守的戰爭!

為何說拿破侖對外戰爭不是為瞭徵服,而是為瞭聯閤?這纔是偉人

戰爭就像排泄,雖令人不快,但有時必要