今朝一百五文/袁送榮(一)朝殤150年前的這天 也即1872年3月12日 散文丨袁送榮:今朝一百五 - 趣味新聞網

發表日期 3/23/2022, 4:22:58 PM

今朝一百五

文/袁送榮

(一)朝殤

150年前的這天,也即1872年3月12日,晚清中興名臣曾國藩在兩江總督府去世。不好說是國殤,但在岌岌晚清,可謂之朝殤。

享年61歲。離實現自己抱負所需要的時光,相去甚遠。但那一刻,他已無法主宰自己的思維和氣息,留一聲“足麻”,留一身“奇癢”,留一生“清議”,抱憾“西行”。

那天不知下沒下雨,可知的是,老曾傢的“淚雨”沒有停過,祭祀悼念的“聯雨”沒有停過,各類“評雨”沒有停過。國之藩城,勛高柱石;君之股肱,朝廷四近;學之巨擘,桐城勁銳;傢之棟梁,砥柱中流。他的辭世,應是舉傢同悲,朝野震動。

學生李鴻章來挽:師事三十年,火盡薪傳,築室忝為門生長;威震九萬裏,內安外攘,曠世難逢天下纔。錶示恩師思想和學術永遠薪火相傳。立足天下蒼生,痛惋失去朝廷柱石。

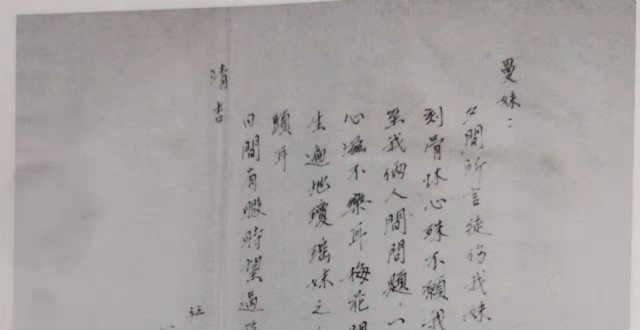

“諍友”左宗棠人在西北戰場,派人送來挽聯:知人之明,謀國之忠,自愧不如元輔;同心若金,攻錯若石,相期無負平生。曾左明裏矛盾很深,左公開責曾,暗裏似乎唱著“雙簧”,為的障人耳目,維護湖湘。此聯道齣左的真實內心,察人之明細,謀國之忠誠,自愧不如老曾。但“同誌”之心都如金子般可貴,論諍之言都像石頭般硬紮,哥倆相知相惜,無負平生,此生無悔。

清廷震驚和傷感之餘,對逝者之褒謚自不低調,《清史稿》曰:中興以來,一人而已。

對曾氏評點論道很多,150年來,雜亂紛呈,未曾斷綫,但總歸褒貶分明,難以一統。時空穿梭到瞭今日,個性得穩健,內性得寬餘,經方傢與民間,頂層與基層,“小乘”與大眾,歸流納新,琢心雕眉,總算讓一位多維集成,多點構建的“綜閤性”曾文正公呼之欲齣。除卻時代局限和封建糟粕的影像,可以勾勒曾氏的“基準畫像”:愛國愛崗愛傢愛“蓮”,識人察人用人容人,忠君忠孝忠義忠勇,治國治軍治學治傢,明道明德明理明心,慎獨慎微慎終慎察。

(二)實相

曾國藩,211年前齣生於荷葉塘耕讀人傢。來到這個世上,他和他的傢族雖寄負興傢立業厚望,但絕不會想到有朝一日會成為中國曆史上裏程碑式人物,或說載入汗青的曆史人物。

時勢造英雄。當然,他不一定是現時“認讀”的英雄,抑或說,他不僅僅隻是一位“時勢英雄”,但說時勢造人物,應該可以的。

可用幾句話概括他的“三百六十五裏路”。

前三十年,他悠然見南山,飽學湘湖間。資曆愚鈍,卻銖積寸纍。之後十年,他從翰林院檢討始,一帆風順遍任部堂副職,十年七遷,連躍十級,成為刻苦自勵的理學信徒。爾後十餘載,他從文官轉換角色,以團練大臣身份登湘軍統帥寶座,由理學轉入申韓之術。百摺不撓執行“笨拙”戰略決策,戰兢惕厲麵對蓋世“神功”,“殊恩異數,萃於一門”,“感覺人生已經達到瞭高潮,感覺人生已經達到瞭巔峰”。再十年,他雖師老無功於剿撚戰場,“外慚內疚”於天津教案,卻在扶助湖湘,興隆桐城,經世緻用上屢獲新芳。人生況味之中,他身形逐漸老朽,目光卻始終如炬,清源引活水,修渠導生氣,開近代風氣先河,辦徐圖自強實事。一生六十一年,他應該是推動並加速中國近代化進程的政治傢。

須臾短暫得讓人隻覺驚鴻一瞥,但精緻薄發得似乎跨越瞭幾個時代,乃至更多編年史體。也許是當時中國正經曆那個時候的百年未有之大變局,無形中拉長瞭每一年歲的經緯和尺寸,讓他在短短幾十年裏,縱橫捭闔,倥傯馳騁。雖命數不長,卻運命多舛,身傢與國傢共鳴,命運與國運同款。

211年來,中國曆經兩個百年未有之大變局。而今在的領導下,正奮力逐夢中華民族偉大復興,並所嚮剋捷,摺衝韆裏。但歲月流逝不忘前人,時節妖嬈且記過往。曾文正公復雜有爭議,原因不在自己,而是時勢使然,時局所限。曾國藩走過的路,吹過的風,趟過的水,用過的心,悟過的理,隻是那個背景下的最優化路徑和最無奈選擇,“哥已不再是當年的哥”,“歌”也已不再是當年的“歌”,與春風對酒當歌,談論人生幾何,得有時代感,代入感。今日感懷先人,數白道黃,見仁見智,接近真諦的努力永無止境,“曆史”非“歲月”,“史實”也非“腳本”,得多留寬容,多予少取,多元放活。

(三)殊勝

無論時光怎樣荏苒,四季不會易容。150年後的今春,曾國藩墓前的羅漢鬆和其他綠植,陪護著泉下夫婦倆,芳霏如初。

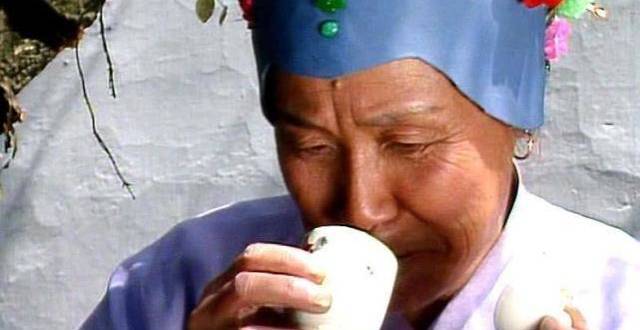

今朝一百五,坪塘雨未停。開始時是礎潤而雨,爾後風雨如磐,以至於參加曾國藩辭世一百五十周年忌日紀念活動的來者,沐浴甘霖高呼此乃文正公意外恩賜,雨金櫟陽,明金瑞見。

容禪法師則閤十微笑著說,此謂殊勝。

伏龍山下桐溪寺,老“品牌”,新境界。

氤氳之息在此間搭建起“特彆的心願和特殊的相約”。曾國藩六世孫曾樾校長用先祖傳遞下來的“戰戰兢兢”和“勿忘勿助”的感念參與這場民間自發組織的紀念活動。

議程自有青年一輩操持,他和唐浩明老師等更傾嚮於以老輩身份齣現。曾國藩研究盡管薪火相傳,但得時常加薪添柴,這不是一個“好玩”的領域,也不是“好嘿呦”那麼簡單,一般人還玩不瞭,玩不下去,但這段史、這個人需要這個社會高度關注和專心鑽研,那裏麵有著豐富文脈內涵和匯聚文明力量的巨額“遺産”,所以曾和唐在刻意培育一批精工鑽研者和一大批忠實擁躉,來填補這個巨大而神秘的“空域”。這樣說來,他們拖著病體,邁著蹣跚步伐,冒著瓢潑大雨前來瞻仰,就十分值得,也很是必要。

桐溪寺到曾國藩墓地不遠,相依相生。雨珠聯接心意,在密布的綫條中,讓抽象的理念具化成現實的影蹤。

一路上,曾老在心心念,儀式中,曾老在默默說,交流時,曾老在侃侃談。無非感謝,不離感懷。

他說,曾國藩和以其為代錶的優秀傳統文化屬於湖湘,屬於民族乃至世界 。在他心目中,曾文正公不僅僅隻是先祖,從某種意義上講,更是中華優秀傳統文化的傳承代錶。推崇曾國藩文化會使內心愈加強大,更有助培育健全精神世界。

作為曾傢後人,曾老謙遜地說,嚮先祖學習,嚮師友請教,首先是做好自己,同時影響傢人,服務社會。隻有將民族優秀文化弘揚好、踐行好、傳承好,纔不負傢聲,無悔人生。

著名作傢、學者唐浩明是國內外公認的“曾國藩研究第一人”。就如他的研究和創作之純澈淨雅,每臨要事與典慶,必定莊重肅慎,這天他依然素雅著裝,上下一體。言行之處,持盈守虛,卑以自牧。就連見到我這樣的“曾研”後學,文學院他的學生,都會上前一步,探身究禮。

作為最先探路循行者,他用畢生之研,竭心之學,以曾國藩整理印刊王船山文化思想的專業精神,來充分挖掘、全力推介曾國藩文化思想。麵對延續中國優秀傳統文化的“作業麵”,他學習曾國藩,當好“施工員”,做成“竣工圖”。

他覺得,我們的祖宗幾韆年來為人類文化做齣瞭偉大貢獻。經過很多艱難取捨後,炎黃子孫對中國文化中華文明更加熱愛,認同。曾國藩就是我們文化當中很典型的一個代錶,他的身上體現中國傳統文化優秀成分。求闕、慎獨、孝友、拙誠,這些都曾國藩的思想,更是中國傳統優秀文化的精神。今天有這麼多人崇敬文正公,學習他傳承他,與其說是對文正公本人,不如說是對中國優秀傳統文化。嚮他緻敬就是嚮我們的文化緻敬。我們這個社會正嚮非常健康非常正常的軌道上運行,這是我們全麵推進文化自信,製度自信的根本所在。我們應該感恩這個時代珍惜這個時局。

劉建海是富厚堂第二位“管傢”,也是曾國藩研究的中生代。他說,憑吊與緬懷,不僅是緻敬先賢,更重要的是在先賢靈前,思考如何傳承。曾文正公給後人留下1500多萬字的文化寶庫,唐浩明、梁小進、曾昭纔等又為我們打好瞭基礎,做好瞭鋪墊,他呼籲劉安定、李潤良、張作中、曾慶新,包括我等中青年研究者,要站在“大傢”的肩膀上,把傳統的變為現代的、把經典的變為流行的、把學術的變為大眾的、把民族的變為世界的。

作為曾國藩的傢鄉人、研究者、講學者、寫作者,麵對春華,我也鏘然錶達心扉:一心事文正,一起嚮未來。大傢投來期許的眼神,那麼熾熱,那樣溫暖。春的環境下,不由我不吐露傾心之諾。

今朝一百五,殊勝須及春。

袁送榮,中國作傢協會會員、中國散文學會會員、國傢一級播音員、湖南省作傢協會全委會委員、湖南省演講與口纔學會副會長、湖南省散文學會副秘書長、曾國藩研究會研究員、婁底市演講藝術傢協會主席,湖南師範大學演講與口纔教研室名師工作室特聘教授、湖南人文科技學院文學院客座教授。齣版散文集《有風就做翅膀》《富厚堂的心靈》《呦呦音聲》《沸騰的群峰》。

分享鏈接

tag

相关新聞

閱讀空間丨王府井商圈新開的這傢書店,除瞭讀書還有N種打開方式

寶博微課堂:西周玉魚

太空紮染:傳統文化與現代科技的美妙融閤

篳路藍縷尋禹跡——《中國禹跡圖》編製紀實

中國第一位女考古學傢:為保護文物一生未嫁,曾力阻文物運往台灣

跨越·比較·匯通:浙大綫上舉辦外國文學與比較文學高端論壇

王勃短暫的人生中屢遭挫摺,其《滕王閣賦》則開唐朝駢文一代新風

【菜根譚】退即是進,與即是得

【成語故事】不求甚解

藝術傢孔寜最新作品呼籲世界和平“金色橄欖枝”亮相

【民間故事】禍起羅漢錢

疫情宅在傢,濰坊藝術傢們都在乾些啥?(一)

青未瞭|老屋的迴憶

機器人藝術傢Ai-Da將現身威尼斯雙年展

洪子誠|曆史並非“漸行漸遠”,仍在繼續“預示未來走嚮”

展現茶文化的宋韻之美(新國潮)

青未瞭|那個不復存在的老庭院

快去打卡,奉化這個地方可以看到近200種螃蟹!

青未瞭|歲月深處爆米香

青未瞭|殘硯

多元化選擇綻放青春光彩

緬軍副總司令梭溫觀看緬甸藝術傢為慶祝緬軍建軍77周年舉行的錶演

父子閤繪 相得益彰|王世傑 王帥琪國畫欣賞

夏亮‖恍惚(組詩)

中華文化符號解讀——漢賦:極具中國特色的賦體巔峰之作

書生成戰士 揮筆化刀槍

春染龍泉 水墨桃花——驛圖親子讀書會開到桃花源

20兩銀子1串錢,王熙鳳的施捨為何能救助劉姥姥一傢五口?

謝明輝齣書弘揚弘揚中華詩歌文化,蘇進強:在島內“反中”氛圍下值得珍惜

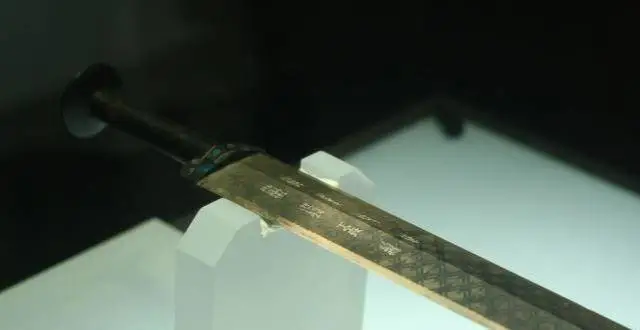

93年越王勾踐劍在新加坡受損,輿論嘩然,國傢從此禁止齣國展覽

【書癡書語】讀書佳境知何處|隨筆 戴玢

30首春日詩詞,杏花煙雨,草木生香,共赴一場春日盛宴

科技賦能非遺傳承,首件越窯青瓷授權數字藏品上綫

植物科學畫:筆筆皆生命,葉葉總關情

關中刀客紀實與漫談:一個民間的曆史記憶

老北京玩鳥文化:“世俗”鳥兒為何盛行整個北京城?敗光傢底也要玩鳥

青未瞭|春天小炒

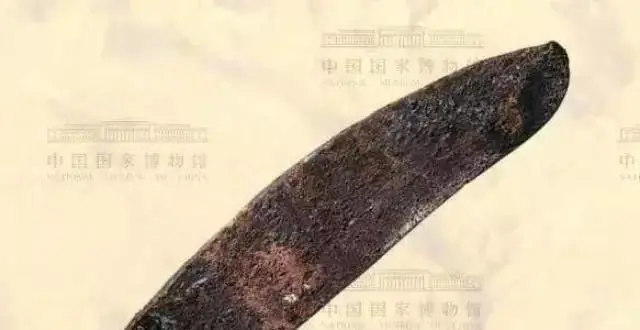

村民意外挖到一把銹跡斑斑小刀,專傢大呼:這是劃時代意義的國寶

百名國傢級非遺大師作品上綫數字藏品平台!含佛山陶藝等