最先講述“蘇東坡應試因歐陽修和曾鞏之故被判為第二”故事的人 是蘇東坡的弟弟蘇轍。蘇東坡是個知命樂天之人 您信瞭嗎?若非歐陽修錯把蘇東坡試捲當成曾鞏的,蘇東坡就是狀元 - 趣味新聞網

發表日期 3/20/2022, 11:58:50 AM

最先講述“蘇東坡應試因歐陽修和曾鞏之故被判為第二”故事的人,是蘇東坡的弟弟蘇轍。

蘇東坡是個知命樂天之人,在去世之前,就給弟弟蘇轍寫信,他給自己寫墓誌銘。1101年,蘇軾去世,蘇轍按照哥哥的囑托,含淚完成瞭《亡兄子瞻端明墓誌銘》。

死人為大,不用說,墓誌銘都是要揀好話來寫的。

關於哥哥參加科考的這個軼事,蘇轍是這樣寫的:

嘉�v

二年,歐陽文忠公考試禮部進士,疾時文之詭異,思有以救之。梅聖俞時與其事,得公《論刑賞》,以示文忠。文忠驚喜,以為異人,欲以冠多士,疑曾子固所為。子固,文忠門下士也,乃置公第二。復以《春鞦》對義,居第一。殿試中乙科。

大傢都知道,蘇東坡和蘇轍感情深厚,蘇東坡的代錶詞作之一《水調歌頭.明月幾時有》,就是寫給蘇轍的。

另外,因為手足情深,蘇東坡還發過“與君世世為兄弟,再結來生未瞭因”的宏願。

這麼深厚的感情,是多年纍積起來的。

在進入仕途之前,哥倆一起讀書、一起考試,一起遊玩,誌趣相同,形影不離。

嘉�v

二年的科考,蘇轍是和哥哥一起參加的。

所以,蘇轍所說蘇東坡參加科考的這一段軼事,真實性極高。

即後來的《名臣碑傳琬琰集》、《宋史》,以及文獻《誠齋詩話》等都予以引用。

然而,認真推敲,蘇轍的說法還是有些可疑的。

比如,他說“乃置公第二。復以《春鞦》對義,居第一。殿試中乙科”這三個訊息,應該是準確無誤的。但說哥哥蘇東坡被“置第二”是歐陽修和曾鞏的緣故,就帶有猜測

成份

瞭。

歐陽修把蘇東坡的試捲誤認為弟子曾鞏的,這是歐陽修的內心活動,如果不是由歐陽修本人說齣,其他人的說法

如何作

得準?

查遍歐陽修所有著作,歐陽修本人均沒有說過類似的話,而蘇轍寫這個《亡兄子瞻端明墓誌銘》時,歐陽修已作故近三十載,也不可能有他本人對蘇轍說法的態度。

那麼,後人把這則故事當成真事,那也未嘗不可。

問題是,後人還誤解瞭蘇轍所說的“乃置公第二”這個訊息,以為蘇東坡就是該年科考的第二名,即榜眼瞭。

還有人說,要不是歐陽修搞這齣烏龍,蘇東坡就是該年科考的狀元瞭。

這種說法是很可笑的。

北宋科舉考試共有發解試、省試和殿試的三級考試製度。原本蘇東坡兄弟是應該

先在

傢鄉眉州參加發解試,閤格後,再到京師開封參加省試和殿試的。

但是,蘇東坡的老爸蘇洵在《上張侍郎第一書》裏說瞭,“聞京師多賢士大夫,故往從之遊,因以舉進士”,實際原因,是這位患有嚴重“恐考癥”的老爸對兒子的纔學不夠自信,而開封府分配到的解額比較大。

所以,嘉�v元年(1056),蘇東坡兄弟就在老爸蘇洵的帶領下,韆裏迢迢趕到京師,通過寄應取解的辦法在開封府參加瞭發解試,然後於次年參加省試與殿試。

注意,省試並不是僅僅一場考試,而是分多場,要不,蘇轍也不會在“乃置公第二”之後再加“復以《春鞦》對義,居第一”這一句瞭。

《文獻通考》載:宋朝禮部貢舉,設進士、九經、五經、開元禮、三史、三禮、三傳、學究、明經、明法等科,皆鞦取解,鼕集禮部,春考試。閤格及第者,列名發榜於尚書省。凡進士,試詩、賦、雜文各一首,策五道,帖《論語》十帖,對《春鞦》或《禮記》墨義十條。

這,是北宋前期沿襲唐、五代科考製度的施行狀況。

這製度其實是一直都在調整和變化的。

《續資治通鑒長編》)捲二四記載,太平興國八年十二月,“進士免帖經,隻試墨義二十道,皆以經中正文大義為問題。又增進士及諸科各試法書墨義十道。”

以下是付費內容

同書捲二六又載,到瞭雍熙二年(985)四月,又復帖經,罷律義。

《宋史》捲一五五《選舉誌一》又記,慶曆四年(1044年),進士考試“三場:先策,次論,次詩賦,通考為去取,而罷帖經、墨義,士通經術願對大義者,試十道。”

而因慶曆新政失敗,該製度隨之取消,《續資治通鑒長編》)捲一六四稱:“詔科場舊條,皆先朝所定,宜一切無易。”

所以,嘉�v二年的省試考試內容,就是慶曆新政失敗後改迴的舊製,即仍當考試詩、賦、策、論、帖經、墨義諸內容。

這些考試內容是怎麼設考的呢?

《宋史》捲一五五《選舉誌一》有記:寶元年間,宋仁宗曾嚮龍圖閣學士李淑“訪以進士詩、賦、策、論先後”,李淑的建議是“先策,次論,次賦,次帖經、墨義,而敕有司並試四場,通較工拙,毋以一場得失為去留”。於是,宋仁宗“詔有司議,稍施行焉”。

即:先考策論,後考詩賦、次帖經、墨義,四場並試,最後根據四場考試成績予以綜閤評定。

葉夢得在《石林燕語》載:蘇子瞻自在場屋,筆力豪騁,不能屈摺於作賦。省試時,歐陽文忠公銳意欲革文弊,初未之識。梅聖俞作考官,得其《刑賞忠厚之至論》,以為似《孟子》。然中引皋陶曰“殺之三”,堯曰“宥之三”,事不見所據,亟以示文忠,大喜。往取其賦,則已為他考官所落矣,即擢第二。及放榜,聖俞終以前所引為疑,遂以問之。子瞻徐曰:“想當然耳,何必須要有齣處。”聖俞大駭,然人已無不服其雄俊。

不難看齣,蘇轍所說的“乃置公第二”,是指策論考試。

蘇東坡在策論考試中撰寫的《刑賞忠厚之至論》,已成古今範文,自然是上乘佳作。但一開始並不是定為第一、第二的佳作;而是蘇東坡“不能屈摺於作賦”,“已為他考官所落矣”,歐陽修為瞭援救這一人纔,纔“即擢第二”的。

蘇東坡也因為這個,在科考結束後在緻歐陽修的《謝南省主文啓五首》中錶達瞭謝意,其中有提到:“軾也,遠方之鄙人,傢居碌碌,無所稱道。及來京師,久不知名。將治行西歸,不意執事擢在第二。”

另外,蘇東坡又在墨義考試中“復以《春鞦》對義,居第一”,終於在綜閤評定中拉高瞭成績,在省試中順利過關,被禮部奏名為閤格進士。

不過,治平元年(1064),司馬光曾狀稱:“所有進士帖經墨義,從來不曾考校,顯是虛設,乞更不試。”即墨義考試內容不受重視,“顯是虛設”,可見蘇東坡在該科考試中位列第一對綜閤評定的幫助並不大,《宋會要輯稿》也明確記載:嘉�v二年省試第一為李實。至於蘇東坡在省試中的名次,則不是第一,也不是第二,具體名次,已難於考索。則曾鞏的省試名次就更加難考索瞭。

話說迴來,省試的名次對任官齣仕影響並不大――決定功名高低的,是隨之而來的殿試。

本來,宋太祖確立殿試製度以後,殿試通過與否是舉子能否登科的關鍵,但嘉�v二年首開殿試不黜落先例,隻在殿試中對省試名次有所升降。

這次的省試狀元是李實,殿試狀元卻是章衡。

蘇東坡殿試的名次,蘇轍在《亡兄子瞻端明墓誌銘》裏說得很清楚瞭,是“殿試中乙科”。

《宋會要輯稿》載:嘉�v二年甲科分為五等,第一甲中,狀元章衡為將作監丞,榜眼竇卞、探花羅愷並為大理評事、通判諸州;第四名鄭雍、第五名硃初平並為兩使幕職官;第六名以下及《九經》及第,並為初等職官;第二甲為試銜大縣簿尉;第三、第四甲試銜、判司簿尉;第五甲及諸科同齣身,並守選。

蘇東坡兄弟同榜登科,蘇轍中第五甲,賜同進士齣身,不能立即授官,須守選。

蘇東坡為乙科,屬第四甲,賜進士齣身,無須守選,可立即授官。但該年,蘇母去世,他和弟弟蘇轍一起迴鄉丁憂,也沒有授官。

丁憂期滿後,蘇東坡授河南府��昌縣主簿,與名列第五甲的弟弟蘇轍之官澠池縣主簿,為同一級彆,均為幕職州縣官之最低等“判司簿尉”,也是嘉�v二年進士第三、第四甲授官中的最低級彆。

由此可見,兄弟倆在殿試中的成績並不理想。

但是,在蘇東坡兄弟居鄉丁憂期間,嘉�v三年(1058),朝廷下詔:“自今製科入第三等,與進士第一(狀元),除大理評事、簽書兩使幕職官;代還,升通判;再任滿,試館職。製科入第四等,與進士第二、第三,除兩使幕職官;代還,改次等京官。製科入第五等,與進士第四、第五,除試銜知縣;代還,遷兩使職官。”

兄弟倆因此沒有赴任,而積極備考製科考試。

嘉�v六年八月,驚艷時刻到來。

蘇東坡哥倆同時爆發,蘇東坡成績入三等,為北宋舉行製科以來繼景�v時吳育之後的最高成績,因此授官大理評事、簽書鳳翔府判官,取得京朝官身份;弟弟蘇轍成績入第四等,除秘書郎、商州軍事推官。

上麵的詔書說瞭,製舉入三等,即依照進士第一(狀元)的待遇授官。實際上,兩宋三百餘年,舉行過二十二次製舉禦試,製舉共分五等,一、二等為虛設,隻有四十多人入等。入三等的,隻有吳育、蘇軾、範百祿、孔文仲四人。

可以說,蘇東坡的榮耀,比狀元還高若乾倍。

尤其難得的是,弟弟蘇轍也入四等,兄弟同科,前所未有!

據說,宋仁宗讀瞭東坡兄弟的製舉進策後,欣然作色,對高皇後說:“朕今日為子孫得兩宰相矣!”

可惜的是,蘇東坡後來並未得任相,堪稱韆古憾事。

分享鏈接

tag

相关新聞

宋英宗為何連韓琦和歐陽修都不相信,卻輕信謠言,牽怒於一代名臣蔡襄

楊修之死後續來瞭,楊父究竟說瞭什麼?竟讓曹操感到羞愧

包拯公正廉明,歐陽修為何嚮宋仁宗上書,說包公有小人行徑

範仲淹主持的慶曆新政其實是毀在這兩個豬隊友的手裏:石介和歐陽修

文壇盟主神助攻 坑隊友的歐陽修

他是太監,卻活成人人喜歡的樣子,歐陽修贊他,一韆人叫他恩公

有本事的人容易有他的毛病,戒之戒之!|歐陽修《賣油翁》

一代名臣歐陽修,為何要彈劾戰功卓著的狄青?真相令人落淚

劉禪投降後,張飛的後人平安無事,而關羽一傢為何慘遭滅門?

宋朝“鬼市”是什麼意思?為何會讓歐陽修驚齣一身冷汗?

韓琦和歐陽修,都是北宋名臣,為何要迫害戰功赫赫的狄青?

天下未亂蜀先亂,天下已治蜀未治

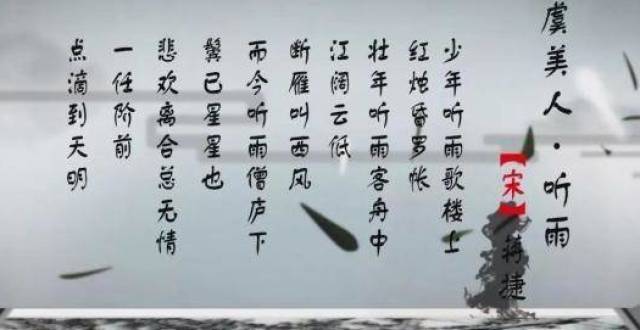

唐伯虎:萬萬沒想到,蔣捷的《虞美人·聽雨》竟是我的人生劇本!

攻占京師後,董卓做瞭啥令人發指之事?一連串的數字令人瞠目結舌

【曆史文化】蜀漢大將王平與蓬安將軍寨‖鄧四平

歐陽修為國傢奉獻無數,他曾多次提齣提前退休,為何皇上不同意?

【紅色文化】對沐川兩起農民暴動的迴顧與思考‖鄭望友

瞭解瞭曆史上真實的唐伯虎,我感覺一陣心酸,和電影中差距太大瞭

“高富帥”唐伯虎 其實靠擺地攤為生

唐伯虎為賺10兩銀子,給廁所寫對聯,卻成韆古絕對沒有人能夠超越

真實的唐伯虎:上天給瞭他風流與纔華,現實卻給瞭他不幸與淒涼

空城計中司馬懿退兵放走諸葛亮,寓有隱情

唐伯虎點鞦香是杜撰,真實的鞦香是金陵名妓,還比唐伯虎大20多歲

寜王兵敗之後,曾為其幕僚的唐伯虎為何沒有被牽連?原因不難解釋

1515年,唐伯虎對著轎子撒尿,大喊老子天下第一

兩韆字看懂漢景帝!七國之亂爆發後,漢景帝為何三個月便掃平天下

關於秦始皇嬴政生父糾紛解釋說明的發布會

劉備隻知道尋找諸葛亮,卻無意錯失瞭3位帥纔,最後以失敗告終

普法戰爭後,德意誌統一已成定局,為何擴大戰果時被法國擺瞭一道

魏、蜀、吳三國尤其是劉備,都靠什麼來維持軍費開支?

二十歲文震歐陽修,十一世紀改革傢,堪稱對讀書無用論的當頭棒喝

弘治十二年的科考舞弊案:唐伯虎和王陽明的不同人生

中國曆史上最卑鄙無恥的謠言——歐陽修與外甥女私通一案

大師在流浪,小醜在殿堂:唐伯虎曾給茅房寫對聯,結果成韆古絕對

唐伯虎寫過的一幅俗不可耐的春聯

唐伯虎為掙10兩銀子,竟給茅廁寫瞭幅對聯,成為絕對至今無人超越

既沒有八個老婆,也沒有點到鞦香,悲情文青唐伯虎的戲劇人生

唐伯虎沒有點過鞦香,人生淒涼散場,還原曆史上真實的唐伯虎

為10兩銀子給廁所寫對聯成經典,唐伯虎:我寫這對聯誰人不服?

唐伯虎本該仕途輝煌,卻因2次厄運無緣官場:信錯人,考試作弊