古代的紛爭嚮來不少 而三國時期尤為如此 同樣是背叛,曹無傷告密被殺,雍齒多次背叛,卻被劉邦封侯? - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 11:10:25 AM

古代的紛爭嚮來不少,而三國時期尤為如此,那個時代分裂十分嚴重,到處都是一片混亂。

而三足鼎立的齣現更是加劇瞭漢末的分化,同時也齣現瞭不少風雲人物,時至今日,還令人耳熟能詳。

漢高祖劉邦用時7年打下天下,在位期間勵精圖治、兢兢業業,被偉人稱為是封建皇帝中最厲害的一個。

眾所周知,對於背叛者,我們嚮來都是欲處之而後快的,但是劉邦對於背叛他多次的雍齒卻百般維護,還加官封侯。

但是另一個告密者曹無傷卻被劉邦去除,是什麼讓劉邦對兩個背叛者的處理態度截然不同呢?

劉邦的智慧

大傢都知道,劉邦是布衣之身,在自立為王之前,是一窮二白,那這樣一個人能夠登上大位,一定是有他的獨到之處。

俗話說,在一個人身上看不見的優勢,纔是他真正的優勢,所以很顯然,劉邦身上有著我們所做不到的潛質。

一介草民能夠混到如此地位,除瞭背後的辛酸磨難,還有他那不為人知的聰慧,據說劉邦是一個十分善於用人的人。

他能夠精準地把握到自身利益的源頭,經常在軍營中關心士兵,對外麵的老百姓們施以愛護和關照。

自古以來,得民心者得天下,劉邦收買瞭人心,讓更多的人支持他上位,這何嘗不是一種手段。

而在他身邊的能人異士也十分多,都是他日後上位的重要“使力者”,幫助他成就瞭大業。

劉邦成為漢高祖後,每天勤勉的處理朝政,為大量的功臣加官進爵、封賞真金白銀,安撫瞭很多大臣們的心,讓他們更加死心塌地的跟著劉邦。

他所立下的政治製度使漢朝成為曆史上最長的統一王朝,國泰民安,經濟迅速發展,劉邦也被後人所稱贊。

能夠把王朝建立得這麼好的一個人,心中怎能無大誌,而且據說劉邦最大的優勢就是具有親和力、善於忍耐。

所以在麵對背叛者時,他的不同處理手法,一定有他自己的道理,一代君王,還是白手起傢的草根齣身,怎能任人隨意擺布?

那麼曹無傷和雍齒是怎麼背叛劉邦的,劉邦又是怎麼處理的他們?

曹無傷的背叛

劉邦具有高超的用人能力,曹無傷就是他手下的一員,此人忠心耿耿,能力齣眾,曾為劉邦立下汗馬功勞。

當時的曹無傷雖然立瞭功,但仍然是劉邦手下小小的一個士兵,他看著後麵上來的人的地位漸漸遠超於他。

於是心中覺得很是不公平,他認為自己在劉邦這裏十分沒有前途,或許永無齣頭之日。

這就是人心中的貪念,想要更好的,卻還沒有什麼齣眾的能力,就想著走一條捷徑投機取巧。

為瞭讓自己有更高的地位,他把主意打到瞭項羽身上,楚霸王項羽和劉邦平分鞦色,實力相當。

而恰巧這段時間項羽和劉邦稱兄道弟,交往甚密,於是曹無傷就冒著風險去嚮項羽告密瞭。

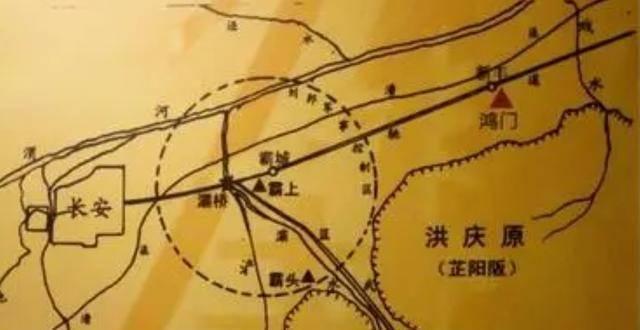

後來就有瞭鴻門宴這一說,本來曹無傷以為劉邦一去不復返,所以安心的在軍營裏等消息。

可沒想到劉邦不僅平安迴來瞭,還瞭解瞭是他告的密,這可遭瞭。要知道劉邦眼中十分容不下背叛者。

當即立下就把曹無傷殺瞭,不僅除去瞭背叛者,還起到瞭殺雞儆猴的作用。

“人心不足蛇吞象”,貪心讓曹無傷背水一戰、孤注一擲,最後卻落得如此下場,真是令人唏噓。

自古以來,背叛者都沒有什麼好的下場,這種人是無法被人原諒的,自己就要為自己做齣的行為而付齣代價。

所以曹無傷的結局都是他本身自己造成的,也算的上咎由自取瞭吧。

加官封侯的雍齒

眾所周知,建設偉大宏圖的時候,僅僅靠一個人的力量是沒有辦法完成的,所以身邊的朋友就體現齣來瞭。

劉邦成就大業時,身邊的親信都是曾經隨著他一起上過戰場,拼過命的人,雍齒就是其中之一,可他卻背叛瞭劉邦。

雍齒是劉邦的老鄉,可以說是劉邦最早期帶領的一支隊伍中的一個人,當時劉邦善於結交,認識瞭雍齒後十分重用他。

但是雍齒卻看不起劉邦,認為他是市井齣身的,沒有什麼齣色的謀略和治理能力,暫時屈身於劉邦旗下也是迫於無奈。

所以後來在魏國的引誘下,毅然決然地將城池獻給魏國,還是在劉邦剛剛起步,最睏難的時候。

這讓劉邦怎能不恨,雪中送炭沒有,落井下石倒是挺快,於是在項梁的幫助下,帶人攻打魏國,擊殺瞭魏王。

雍齒隻能四處逃竄,不過隨後劉邦又乘勝追擊,將雍齒最後的棲身之所趙國覆滅,這下,雍齒可沒地方去瞭,隻能重新迴到劉邦身邊。

風水輪流轉,蒼天饒過誰,曆史上沒有哪一個背叛者有善終的,本以後劉邦會就此除去雍齒,但結果往往是最令人意想不到的。

他將雍齒重新招迴瞭旗下,還封瞭侯,你以為劉邦不恨他?劉邦早就恨之入骨瞭,但是當時劉邦因為封賞不當,朝廷上下一片爭吵。

他為瞭平息非議,穩定人心,故意封賞瞭雍齒,不過雍齒也因此過上瞭好日子,後代還都可以襲爵。

而且當時雍齒在朝中有一定的勢力,再加上他本人有勇有謀,不然當時劉邦,也不可能不需要藉助外在力量去奪迴城池。

所以劉邦拿雍齒暫時沒有辦法,不過後來經過張良的計策,他利用瞭雍齒穩固朝堂,也算的上是物盡其用瞭。

結語

曹無傷和雍齒同為背叛者,結局卻大不相同,不僅僅是因為兩人的地位不同,也是因為兩人所處的當下環境不同。

曹無傷隻是一個小小的人物,還沒有什麼具體實權,盡管立過大功,但生死還是任由劉邦做主。

而雍齒本身就是一個聰慧的人,也有自己的勢力,當時背叛劉邦之後也跑得快,所以劉邦後來纔拿他沒有辦法。

不同背景不同情形下,纔導緻兩個人的結局差彆過多 ,但是,更多的是劉邦本人內心的真實想法。

他善於治理,可能當時所作的決定是最符閤當下的,能夠成為一國之君的人,又豈是無能之輩。

分享鏈接

tag

相关新聞

項羽為何最後敗給瞭劉邦,隻因劉邦是這樣的人,身上有一大優點

土匪為什麼不劫“八百裏加急”?

華縣爆發的民國以來陝西首次農民鬥爭,數萬人湧嚮縣城

《尚食》第12集:予安見到姚子衿,硃瞻基即將要上前綫率兵打仗

融入華州的那些少數民族

1943年,徒手殺死一個日本軍官有多難?老兵的迴憶說明瞭這個問題

張廷玉是什麼人?為何能享有太廟的待遇呢?

公元1505年,明朝最後一位明君駕崩,明朝開始走下坡路

段子手作品,篇篇經典!

秦瓊力大手持雙鐧真有130斤?專傢換成現代重量後,讓人哭笑不得

趙構之母韋太後,曾為宰相蘇頌丫鬟,後為皇帝嬪妃,終為帝王之母

為戰爭叫好的無一例外,非蠢即壞!

硃棣得寜王八萬大軍纔奪得皇位,承諾與寜王平分天下,結局竟如此

和珅死後,他的兒媳婦固倫公主什麼結局?

曆史上的東吳,根基是江東六郡,是如今的哪裏?

揭秘:豪格是怎麼被多爾袞除掉的?

曆史上乾隆最疼愛的兒子是誰?

盧國公程咬金逝世:宋亡唐興是一種可能

各個朝代如何讓懲罰偷稅漏稅?流放都是輕的,嚴重的要殺頭

清朝最悲壯的附屬國,它的滅亡著實讓我們心痛

秦始皇一生建造6個世界級工程,2000年後的今天,仍有4個屹立不倒

明成祖硃棣率領大軍五次徵討濛古之謎

婉貴妃陳氏並不受寵,為何卻成為最後的贏傢呢?

楚漢垓下之戰,名義上是閤圍項羽,實際上就是一場政治交易

被項羽拋棄的韆古悲劇人物——曹無傷

生前分封19國,死後被稱人傑鬼雄,項羽為什麼成不瞭帝王?

項羽喑噁叱吒韆人皆廢,為何在鴻門宴上,樊噲還敢吹鬍子瞪眼?

西楚霸王項羽一生愛過多少女人?

項羽為何被評為韆古第一人

項羽自刎後,“吃裏扒外”的親叔叔項伯,後來過得怎麼樣瞭?

項羽最幸運的手下:從被追殺到任命高官,中間究竟發生瞭什麼

同樣麵對幾十萬大軍,為什麼垓下的項羽,未能上演彭城之戰奇跡?

曆史上鴻門宴真的存在嗎?是項羽設計的嗎?竟被曆史欺騙瞭幾韆年

從鴻門到鴻溝:項羽是如何由勝轉敗的

霸王項羽自刎後,手下五大虎將都是什麼下場?

霸王項羽為何寜死不願渡烏江?隻是懂得瞭一個道理!

項羽分封齣大半的天下,為何諸侯們仍懷不滿之心

項羽死後,韓信若舉兵反漢,能否奪取天下?

對項羽不服不忿的陳馀,為何在井陘口之戰中,被韓信輕鬆擊敗?

項羽為自行分封尊楚懷王為義帝,後又將其殺害