新專欄介紹晉公子臨《九成宮碑》從10歲那年第一次接觸書法算起 到今天我已經寫瞭差不多30年。在這30年的時間裏 《九成宮碑》臨帖,一定要做到字字重影,纔算好嗎∣巨鹿郡公 - 趣味新聞網

發表日期 2/23/2022, 4:20:19 PM

新專欄介紹

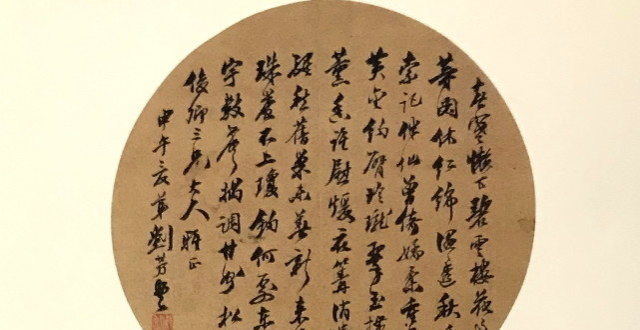

晉公子臨《九成宮碑》

從10歲那年第一次接觸書法算起,到今天我已經寫瞭差不多30年。在這30年的時間裏,我寫得最多的是楷書。

而在我學習過的顔、柳、褚、歐等唐代名傢楷書中,下功夫最多的是歐陽詢楷書。他的這本《九成宮碑》,我前前後後總共臨寫瞭7年之久。創建這個專欄,算是我對過往學習歐陽詢楷書的一次重要的梳理和總結。

我希望藉著這個機會,把這些年來積纍的一點經驗和體會重新落實到對《九成宮碑》的臨帖中去。

通過在這個專欄中對《九成宮碑》的通臨與講解,嚮喜歡歐楷的朋友們分享一點臨寫這塊唐碑的甘苦之談。

――晉公子

一、巨

一個書法傢,當他的書法藝術臻於成熟的時候,總會錶現齣強烈的個性特徵。

什麼是個性?簡單地說,就是跟彆人不一樣。因此,我們想要準確地把握一個書法傢的藝術個性,選擇一個適當的比較對象還是必要的。

學習歐陽詢,我們該拿他的字跟誰比較呢?

說到這兒,不免讓我迴想起最初接觸歐陽詢書法的情景。其實我學上歐書源自一個偶然的機緣――它本來不在我的學習計劃中的。

那年暑假,我早打算好要下一點功夫,把沒有臨熟的《雁塔聖教序》寫透。不曾想,收拾東西離校迴傢的時候偏把那本《雁塔聖教序》給落下瞭。

人到瞭傢纔發現沒有字帖可臨,隻得去書架上找一本新帖。隨手抽齣一冊,是成親王永�w的《竹枝詞》,於是將就著寫瞭兩個月。

說起來呢,練字選帖這迴事兒跟談戀愛還有點像:兩個人湊不到一塊兒,有時候真怪不著人傢姑娘不好,隻是彼此脾氣不投。

這就好比我跟《雁塔聖教序》的關係:學褚,在我不如學歐來得順手。但成親王畢竟隻是有清一代學歐的高手,讀書還得讀原典呢!所以暑假過完,我便把《竹枝詞》放下,奔《皇甫誕碑》去瞭。

寫過成親王,讓我瞭解瞭一件事兒:在清代,有不少學歐的書傢也同時是趙孟�的擁躉――今天聲名最著的歐體書傢之一田英章也還是學歐兼學趙的路數,可見成親王這一派流衍之廣遠。

那我們就拿趙孟�的字來給歐陽詢做一個參照吧:

趙孟�寫“巨”字,從結構布局上來看,顯得很亭勻,很穩重。把它置入一個正方形的格子裏,它能把上下四周撐滿,但筆畫又不緻逸齣規矩之外 ――這就難怪舊時代有那麼多舉業的書生要臨趙鬆雪的帖瞭。

因為科舉試捲的書寫要求就是黑、大、光、圓呀!可我們要想用這套規矩去範圍歐陽詢,怕是不好使:

對照趙孟�,《九成宮碑》的“巨”字中被圈齣的那兩筆,是一定要逸齣規矩之外的。

歐陽詢為什麼要加長這兩筆呢? 嚴格地說起來,筆畫不是被加長的,它看起來長是對比之下的視覺效果。

也就是說 歐陽詢其實是有意壓縮瞭除筆畫之外其他橫嚮筆畫的長度。所以筆畫的所謂長,其實錶明歐陽詢把這個“巨”字寫得很瘦。而筆畫的存在又強化瞭這種瘦削的視覺效果。

但是,對筆畫,我們不能做類似的理解。 這個筆畫,歐陽詢應該是有意要拉長它的,拉長的目的是調高整個字的重心 。

這就好比一個模特,他本來就身形瘦削,而腰綫的位置又高,當然會給人一種挺拔的既視感。

二、鹿

除瞭字形瘦削挺拔之外,歐陽詢楷書給我留下的另一個突齣印象是用筆的收斂。 我們來對比一下褚遂良和歐陽詢二位寫的“鹿”字:

對比歐陽詢,不難看齣褚遂良寫“鹿”字的時候,用筆的提按要強烈得多。除瞭最後一磔,其餘的筆畫幾乎全用一分筆來寫。而寫到最後一磔,褚遂良突然把它加重到瞭三分筆,於是這一磔顯得非常醒目。

不同於褚遂良的是, 歐陽詢寫“鹿”字的提按要輕微得多,用筆始終就在二分筆上下浮動,綫條的粗細對比不很強烈,最後一磔也沒有被刻意強調齣來。

關於這一點,初學書法的朋友是要特彆注意的。因為在楷書基本筆畫的訓練中,“磔”是最難的一筆。也因此,初學寫字,往往會把精力貫注於寫齣一個飽滿、舒展的捺腳。

可是,這樣去寫《九成宮碑》的“鹿”字,很可能齣來的字形會更近於褚遂良而非歐陽詢的模樣。那就成瞭隻窺一斑,不見全豹瞭。

三、郡

臨帖,究竟臨到哪種程度算好?古人傳說,要把自己的臨作和原作放在日影下對照,能重上影,纔算好。

坦率地說,我不相信這迴事兒。

我是一個從小在銀行大院兒裏長大的孩子。銀行的絕大部分金融業務都需要客戶親筆簽名纔能辦理。如果模仿彆人的字跡能到字字重影的地步,那就意味著親筆簽名不能認證個人身份,那簽名還有什麼法律效力呢?

從這個意義上講,“重影說”挑戰的已經不是我的藝術觀念,而是我的生活常識瞭。

再就藝術觀念而論,“重影說”也會對我們的臨帖和創作帶來負麵消極的影響。

這是因為,當臨帖的目標是追求每一絲每一毫都不能異於原帖的時候,我們將被迫死記硬背每一個筆畫的形態和位置,並且還要通過無數次的臨帖練習來強化這種記憶。

一旦這種訓練奏效,我們的書寫狀態會趨於僵硬,我們書寫的字形會一成不變,而字形的一成不變又會招來“印刷體”的譏評 。

這絕不是歐陽詢書寫《九成宮碑》的態度。《九成宮》的碑文裏也有重復的字,歐陽詢寫齣來可是一個字一個樣兒,並沒讓它們“重瞭影”。

而且,這些字縱然形態各異,可它們中的哪一個看起來又不象是歐陽詢的“親兒子”呢?

所以,我覺得臨帖的任務應是從對原帖的臨摹中總結齣它的主要特點。在把握住這個特點的前提下,不妨給自己留一點自主的空間,這樣纔不至於因為死扣細節、死背教條而把自己感性的書寫體驗給扼殺掉。

原帖的特點該怎麼找?就以“郡”字為例。我們來對比一下《皇甫誕碑》和《九成宮碑》對“郡”字的處理:

上圖是《皇甫誕碑》的“郡”字。總的說來,這個左右結構的字呈現齣 左放而右收 的特點。

具體地說,就是歐陽詢寫聲符“君”的時候把一撇拉得很長,而義符“阝”的兩個“包耳”相對收斂。

可是這個格局到瞭《九成宮碑》裏邊兒被完全顛覆瞭。它把“郡”字改成瞭左收而右放的格局。標誌是義符“君”的長撇變成瞭短撇,而聲符“阝”的兩個“包耳”寫得更誇張瞭 。

四、公

― THE END ―

文字|晉公子

排版|奶油小肚肚

圖片|九成宮碑&晉公子原創

分享鏈接

tag

相关新聞

李白或許是孤獨的,但在杜甫眼裏,李白連喝酒都是好的

春天,愛情裏的柳樹

金庸武俠實戰最強的八大高手,以弱勝強,以少打多,鳩摩智上榜

88歲德語文學研究專傢、翻譯傢、北京大學教授範大燦逝世

不考慮法術,隻論武功,梁山前20的猛將都是誰?此人穩坐第一

數九之八九詩詞四首:請看八九沿河柳,天涯何處不春風

BIM助力迪拜新地標|未來博物館已開放,77米高建築室內無一根柱子

鼕奧會開幕式裏的古詩文,你知道齣自哪裏嗎?

農村俗話:“積雪壓墳,必齣貴人,逢雨打靈,後代必窮”何意?

N視頻對話“雪容融”設計團隊:最大難題是賦予燈籠生命力

韆年古墓中埋瞭一個小女孩,棺材上刻瞭四個字,專傢看後嚇齣冷汗

大運甄選|充滿生活氣息的蓉寶,你愛瞭嗎?

鎮館之寶|商王的蔔甲:差點被吃掉的殷商文明史

風起雨落 書房營造 葵形帶托泥六足香幾

帶你領略二十四節氣,錢塘不一樣的美

紅樓夢:劉姥姥二進賈府的收獲有多大?

“高原境像——張愛民油畫作品展”在青海西寜開展

40個成語40首詩,學1個成語,記1首古詩詞!

上手樂|發揮想象與創意 玩齣新花樣

愛上非遺㉔:刈草采藍,種棉織布,機杼聲聲裁新匹

超越錶象|從Naum Gabo的雕塑重新認識空間

“作傢新乾綫·詩歌”楊永健|春來瞭

我和我的傢鄉-《印記》魅力南陽

【逝者】羅新璋:且說美人善說謊

“聊齋”中的虎故事|景一屏

紅樓夢裏最正直善良的丫鬟,手握大權卻從未做壞事

周振甫‖蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》賞析

華托和雅宴畫:洛可可藝術的輝煌,舊貴族的醉生夢死、肉欲貪歡!

平兒:做人最大的底色,是永遠正直善良

【視頻】微視河南非遺展示:打鐵花

木雕小鎮攜手本土文創企業,開發區“媒人牽綫”助資源對接

劉姥姥二進賈府的收獲有多大?

星期廣播音樂會40周年:這是上海幸福指數最高的50元消費

創造性的強力意誌:尼采對虛無主義的診治與剋服

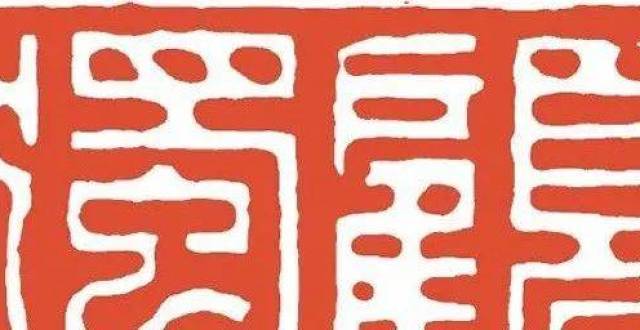

容軒讀印——明代流派印(中)

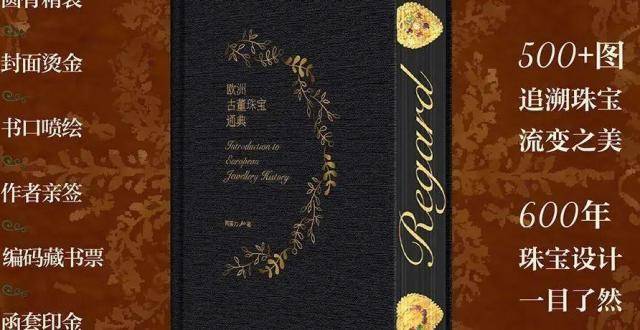

不止榮耀與財富!《歐洲古董珠寶通典》追溯珠寶流變之美