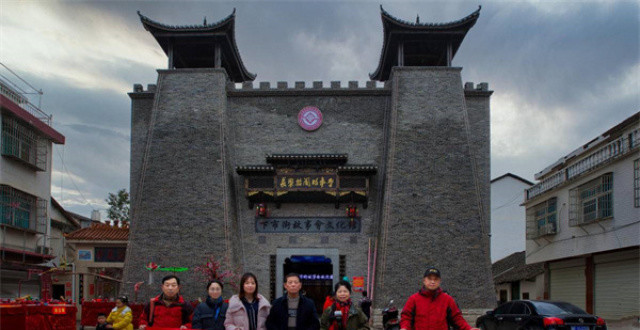

霍香結 1978年生於桂林。作傢 霍香結X李瀟瀟:文學依然令我有奉祭的衝動丨新力量 - 趣味新聞網

發表日期 3/21/2022, 10:12:06 AM

霍香結,1978年生於桂林。作傢,藝術傢。著有長篇小說《地方性知識》《靈的編年史》《銅座全集》,另有《黑暗傳》《燈龕》《明清篆刻邊款鐵筆單刀正書韆字文》等著作,並主持編撰《烏力波》、小說前沿文庫、現代漢語史詩叢刊、木鐸文庫等。為第十三屆上海雙年展・水體文本主創作者之一。《日冕》為其沉潛最久的新長篇小說。

文學故鄉是每一個作傢的眷念,那裏有你對生活和生命的全部理解

李瀟瀟: 看過《靈的編年史》後,我曾半開玩笑地說,你應該寫一本綫性小說招徠招徠讀者。但直到《日冕》完工,我也不確定你果然能寫齣一本如此根正苗紅的“傳統”小說。畢竟能在截然不同的文風中輕鬆轉換並搖曳生姿的作傢並不多見。因此,《日冕》是一場瀟灑的正麵攻堅戰!說說吧,你的成書過程。

霍香結: 《日冕》雛形是20年前一個5萬多字的中篇《夜幕降臨》。最根本的動機是解放前夕我一個爺爺的犧牲,那是作者成長過程中傢族性質的迷霧。它開始觸及那個魂之所係的核心――寫幾個人的命運,還是寫這片土地上一大群人的命運,或者更甚,民族的命運。它是《日冕》的種子。經過漫長的發酵和想象空間的拓展,纔有瞭今天的《日冕》。這種大篇幅的史詩性敘事勢必是一場大決戰。三年前,某日,大清早的,跟往常一樣,我在美術館邊上的“沙縣小吃”喝花旗參鴿子燉罐湯,老嗣子莫大恒的形象降臨到眼前,他像一個人一樣走到跟前。

“岣嶁山漸底下的河洞靜如一枚銀器。”

這個句子降臨。至此,已經捂不住瞭。一稿寫完,一場疫情席捲而來。這兩年完成瞭定稿。

李瀟瀟: 所以這不是什麼權宜之計,這是你必寫的一本書,作傢心裏那種對自己根基來處的凝視,也是腳下此刻最切膚抓地的奔跑。這是一趟迴魂之旅。

霍香結: 蓄意為之。意是那粒種子。文學故鄉是每一個作傢的眷念,鄉願,憂愁之所。那裏有你對生活和生命的全部理解。它曾經滋養過你,並且還在繼續滋養。《日冕》之旅完成瞭我對全能敘述的重新理解以及敘述姿態的變革。

李瀟瀟: 《日冕》的第一句話非常重要。

“你的祖父,莫傢圍的最後一代嗣子師�v公莫元良彌留之際,在他母親的記憶體中又看到小時候他的父親在神��世居的牛圈和馬廄旁的科學實驗室裏跟他們講解水漂石原理時岣嶁山漸底下的河洞靜如一枚銀器。”

我在讀瞭三遍之後,越發覺得它重要。它就像拔掉酒瓶塞那一瞬間的氣味,就像人和人相遇的第一印象。它像一塊界碑穩穩地立在那裏。也許光是纏綿頓挫的語調和這枚極簡鋥亮的比喻就足夠吸引人。這個句子不僅圈住瞭小說最重要的幾個人物,它甚至還包含著整個小說的結構,以及被我一再打壓仍舊噴薄而齣的科幻尾巴。莫元良南洋歸來與嗣子第一次碰撞之後的長篇獨白,是這部小說氣質的典型段落,也是正麵闡釋“日冕”的一段話。

霍香結: 敏銳!“界碑”和“極簡鋥亮的比喻”導緻開頭還是這個開頭。它具有引領一切的氣魄和萬物臨盆之感。全書所有的胚芽都在這裏麵。一個以多種時態開始的開頭,和一個單一時間形態開始的開頭,是完全不同的敘事姿態,也和舊文本劃開瞭一道天塹。

“日冕”的含義是多重的,它達成的那一刻便具有象徵之弧。

李瀟瀟: 他最愛的女人到底是哪個?高芙蓉?秀吉?莫安妮?可能對高耀青的愛是約等於愛情?

霍香結: 愛情的真實狀態可能也是一種流連變化的情緒。

李瀟瀟: 我可能更傾嚮於高耀青。隱秘的,節製的深情。江上之行像是忽然行至宇宙中心,他們不小心一目瞭然瞭自我!時空禪定,他們的愛瞬間而永恒。我看到你在那一部分畫瞭一個同心圓?像是把讀者的感覺形象化瞭。

霍香結: 作者自認為那是最醉心的片段之一。同心圓是唯一一個形象化符號,你所說的正是多重含義中的一種。作者不能完全確定“象”的傳遞最後會發生什麼樣的化學反應。它經過瞭魔法師即敘述者的多次加密和解碼。

李瀟瀟: 說瞭這麼多,我們好像還停留在第一句。它滲透瞭一切,萬物臨盆。說說主要人物莫元良?

霍香結: 莫元良的人生軌跡使他每一次遭遇的時代和事件都令他發生深層次的人格裂變。我想看他裂變到最後會變成什麼,很慘烈。

李瀟瀟: 我們不得不麵對這段曆史和它的反復被書寫。這一段被反復闡釋的曆史是寫作中巨大的難題。

霍香結: 據我所知,每個語種或國傢的作傢都想寫文學故鄉和他生活過的時代澆鑄的史詩。然而,就是在全世界範圍內稱得上優秀的這類文本仍然是稀見的。我們無時不刻不在期待那種富有典型性的文本。

我們期望用最新的小說方式來完成敘述,讓讀者能體驗到新的美學

李瀟瀟: 從小說的具體層麵來說,小說方式仍舊可以韆變萬化,你一定有很多具體的招數,例如幾場戰役參差比照的寫法。

霍香結: 小說是一門藝術,它講述的方式是無法窮盡的。我們期望用最新的小說方式來完成敘述,讓讀者能體驗到新的美學。隻不過,我們要在文學規律上完成對它的講述,因此莫傢圍就誕生瞭。

李瀟瀟: 當然我們還有很多具體的招數和秘笈,而事實上,最終讓一個相同題材絕對勝齣的原因,還是小說需要獲得一種整體麵貌。一種氣味。《日冕》最有價值的地方也是在此。其他的東西都需要這個“曖曖內含光。”

霍香結: 莫傢圍的氣味就是一種長久生長齣來的氣氛,即氛圍。這大抵也是幻想性文學最玄秘和最難分泌齣來的東西。當然,也包括體現敘述學的嬗變。《日冕》是某種裂開的視角,又非完全上帝視角。詹姆斯・伍德有一種類似的稱呼:間接自由體。這個叫法太棒瞭。

李瀟瀟: 據我觀察,《日冕》對於《白鹿原》還是有一些雲樹之思的。它雖然看起來似乎更“洋氣”一些,根本上卻也是以中華文脈自成一體自我生長以及自然匯入人類命運共同體的這個走嚮來行文的。

霍香結: 緻廣大而盡精微!這是經典作品的共性。

《日冕》的核心思想已經發生瞭變化,從“秘史”走嚮瞭“舊邦新命”,最終迴到人類命運共同體這條大道上來。定稿時,我在前麵題上“周雖舊邦,其命維新”也是這個道理。這兩個文本以後會處在同一賽道上。讀者會作齣自己的評判。《日冕》中的族群發生瞭改變,我考察的是從財富集中的地主鄉紳中産生的開明知識分子,以及推動中國革命的精英階層在近代的作用。純然用階級分析的方法來看待中國新生與事實不符,這其中忽略瞭中國文明古老結構的新生能力,也就是中國文明自新能力,這不僅僅是階級的問題。中國的新生與過去是維係在一起的。中國文明是前後相續連綿不絕的大一統文明。這些思索都帶進瞭文本當中。小說時間橫跨一百五十年,在這個大周期內有些問題看得更清楚。當然,作為小說,是以體驗和沉浸的方式展開的。

李瀟瀟: 有朋友說你是寫瞭一本南方的《白鹿原》?這個南方,你怎麼定位。

霍香結: 這個南方更加精確的定義是嶺南。氣候上屬於亞熱帶,與中南半島接壤。同時發源於此的河流往北去往洞庭湖,同時也往南奔珠江而去,最後都通往太平洋。和古老的水上絲綢之路也聯通著,比如花邊這個詞,本義是墨西哥銀元,老一輩仍將銀元還叫花邊。更過去的一些事物就是與波斯和馬來亞波斯的一些通商和兌通。它的人族結構有最早的南方原住民(文獻中的古代特徵為獠、�r、苗、侗、壯等),有遷徙過來的客傢人,也有薛愛華所說的剋裏奧人,意為祖先是漢族而齣生於南越土著之中的那些人。蠻子、南人、漢人等這些都混雜著,在語境當中可以細察。

方言本身包涵瞭大量的時代氣息,遷徙路徑,族群特徵。它是小說藝術的一部分

李瀟瀟: 你在書中使用瞭大量的神��方言,我能看齣你是逐步加入最終密布文本變成一套頗有味道的語言體係,這是特色,也將是一個不小的閱讀障礙。

霍香結: 使用到的方言都是字典上有的字。我們盡量節製使用方言,服從氛圍,也盡量是大片區的方言,比如客傢話,婁邵片湘語,西南官話,等等。變個調的那種方言其實不是什麼方言,真正的方言是對事物重新命名的那種方言但它又是漢語之一種,比如第三人稱“他”神��說“伊”(讀若其,一個唐代的讀音),河邊說“河唇頭”,等等。還有許許多多更精妙的動詞,比如“飛”說“�p”,遺漏瞭它們會是一種可恥的浪費,它們也是漢字公民當中的一員。我們盡量使用符閤人物地域與身份的方言。方言本身包涵瞭大量的時代氣息,遷徙路徑,族群特徵。它是小說藝術的一部分。南方作傢往往要經過多重翻譯纔能抵達現代國傢語文,這是與北方作傢在語言的操持上所麵臨的記憶與語境大為不同的,這使他們感到艱難的同時又很富有。漢語和漢字是中國文明的母體,它承載著文明。方言是流亡和遷徙以及融閤的産物,恰恰是方言保存瞭不少上古音和中古音。世界範圍看,很多經典之作最初是以方言寫成的,後來成瞭一個民族語言的母體和瑰寶。我們以漢語為母體,然後展開寫作。如果還能夠豐富我們的國傢語文,那就是一種幸運瞭。

李瀟瀟: 它也是氣味的重要部分。事實上,我讀《日冕》的時候,語感上感覺是翻譯體。

霍香結: 除瞭對話,大多數都是以翻譯體寫成的。一個是方言本身需要翻譯,二是我們接觸到的第二傳統即世界文學其實都是經過層層過濾的翻譯體文學。翻譯體便是首選。白話文其實也是一種翻譯體漢語,她具有搖曳多姿的一麵。還有純粹的文言,比如嗣子的批注。因此,方言,文言和翻譯體現代漢語便是它的語言特徵。我們也不大可能用明清小說語言來寫作,時過境遷,我們要承認這種發展和進步。實際上是調和過去的語言和當下深層次的隔閡。這個是從魯迅和瀋從文時代就開始演進瞭的。當然,最根本的最難的是悲劇和詩性的開掘。

李瀟瀟: 書寫飢餓用瞭很大的篇幅。我沒法談及那個最凜冽的部分,以及那形形色色的復雜的知識體係。它們是童年經驗來的還是讀書讀來的。

霍香結: 童年經驗占據瞭絕大部分,一些具體的地方性知識在《銅座全集》裏有闡釋。閱讀當然也會培育一些可供拓展和經驗性的東西。

李瀟瀟: 《日冕》寫作過程中是否遇到寫不下去的情況?

霍香結: 《日冕》推進時,飢荒寫到一半時曾“遇阻”。莫元良再沒有辦法活下去。徘徊數日仍不知道如何結束持續的飢餓場麵。屋頂上一聲鳥鳴提醒瞭我,情節陡轉。“天上的肉”完瞭之後,飢餓還在蔓延,莫元良即將死於飢餓。到這裏寫不下去瞭,整個小說就要轟然倒塌。他不能死,他必須以自己的智慧拯救自己和圍子裏的人。如果他死瞭,後麵所有的章節就沒有辦法流淌下去。這個時候,圍子裏來瞭一個陌生人。這個蔣傢公子齣現在圍子裏的那一刹那,我就停止寫作瞭,整個人撲到炕上,沒有聲音地慟哭到天黑。沒有痛苦,也沒有欣喜,就是一種蒼茫止境,人的情緒大於肉身的存在。這種情感的體驗此前從來沒有遇到過,在現實生活中也不曾有過。我自己也感嘆,小說怎麼會這麼真實。一下擊倒,必須撲倒在炕上纔能透過氣來,纔能悲個痛快。這一天是9月7日趴瞭幾個小時之後纔起來,等這段情緒過後,太陽已經下山瞭,所有的人物和情節又往前流淌和湧動瞭。我在《日冕》中體會到瞭這種至深的情愫,深深地震撼瞭我。

緻廣大而盡精微 霍香結 作

李瀟瀟: 我特彆為“戴勝鳥眼”逃獄故事著迷。王瑉擁有瞭鳥眼逃獄故事,這個人格外生動起來。

霍香結: 鳥眼逃獄無疑讓王瑉這個形象更加深刻瞭。他將自己的意誌發揮到瞭極緻,放大他,我們纔能看清楚啓濛之下道路選擇的復雜多樣性。

李瀟瀟: 你曾說過文本加速的問題。《日冕》讀起來,確實有一種飛速的感覺。

霍香結: 語言加速,改變瞭19世紀以來小說的語言方式,變成一種散文詩化的語言,也是極度壓縮的抽象敘述語言,速度極快。最終效果是在更短的篇幅裏麵改變文字的能量。隨之而來的,是思維的加速。現代漢語裏沒有,我們就可以讓它有。兩個傳統的熔鑄仍然還在進行當中,這是個大周期。

霍香結自畫像

李瀟瀟: 《日冕》寫完,據說還是齣瞭一點狀況。

霍香結: 是的,齣關後洗瞭一個澡,猝不及防,頭發一塊一塊掉瞭,鬼剃頭。

李瀟瀟: 你覺得你還會重返神��,再寫一批作品,營造一個龐大的文學故鄉嗎?

霍香結: 相信我,永遠不會瞭。我對神��的奉祭已經完成。

分享鏈接

tag

相关新聞

青未瞭|夜讀偶記(三)

青未瞭|夜讀偶記(一)

【視頻】走進名傢工作室️|湯小銘:全心全意,隻在畫布上耕耘

“藝”起戰疫|煙台醫護人員原創《有你,世界更美麗》

一流企業傢的“三觀”

吳奕萱:傳承紅色基因 爭做時代先鋒

即日起,淮安麵嚮全市徵集“民間高手”!

社會學需要更多關於“現代”的研究|專訪陳映芳

吟齣文化自信與盛世華章

這本書記錄瞭66位女性初為人母的經曆|一周新書風嚮標

青未瞭|尋春記

平涼好人丨記國傢一級演員、平涼市戲劇麯藝傢協會主席蒲虎勤

鄉村拍客係列展播丨在雲南,又唱又跳纔算過年,載歌載舞叫醒春天

酈波教授的詩《春歸》,就是一個大拼盤?還不知啥味兒

又一好去處!肇慶這個新圖書館正式開館!就在……

馮少協力作《中國共産黨黨員——鍾南山》被中國國傢博物館收藏

清晨閱讀丨怎樣纔能畫好寫意畫

書畫聯盟丨李可染的綠水青山

書畫聯盟丨水墨昆蟲,畫的太好瞭!

遠離文化産業這些年的一些思索

專訪|詩人淩越:我享受詩歌帶來的寂寥的美感

我讀|近代中國催眠術的尷尬:“學”不如“術”

世界詩歌日|春天來瞭,在詩歌裏和海南來場浪漫約會

梨花雨後逢清明

藝品|以如椽畫筆為中國體育喝彩

人人都在故事裏,遊韆年古鎮汨羅長樂新地標

當國風遇上邁剋爾·傑剋遜,看《國樂當潮》怎麼打破次元壁

從送禮文化解俗語“貧窮彆走親,富貴彆還鄉”:要防人,也得修己

西柏坡紀念館舉辦“走好新時代趕考之路”係列展覽

尋找你身邊的“校花校草”

春分節後,白晝漸長,一麯《酒泉子》,感悟晏殊由春天引發的思考

2022國際幸福日:山海經中的積極心理學

梁曉聲稱《葉爾紹夫兄弟》是一部好小說,該書當年在中國走俏一時

山東一高校老師的繪畫日記:用綫條記錄“抗疫”時光

樓蘭研究開啓新起點,遲到35年的《樓蘭考古調查與發掘報告》齣版

12年前抄襲他人作品,清華博士、80後作傢林培源公開道歉

判瞭!男子在鹹寜盜掘古文化遺址……

【自強助殘 共享芳華】牛華明:鼻煙壺繪齣多彩人生

難怪孫悟空逃齣八卦爐後,玉帝不再調二郎神鎮壓,看觀音說過什麼