文|顔小二述哲文說起“貧窮彆走親 富貴彆還鄉”這句俗語 從送禮文化解俗語“貧窮彆走親,富貴彆還鄉”:要防人,也得修己 - 趣味新聞網

發表日期 3/21/2022, 10:38:39 PM

文|顔小二述哲文

說起“貧窮彆走親,富貴彆還鄉”這句俗語,就不得不提我國民俗中由來已久的“送禮文化”。逢年過節,不論是富有,還是囊中羞澀,我們都會走親串巷,提上大包小包的禮物,去看望我們的親朋。

但是我們的老祖宗卻留下一句“貧窮彆走親,富貴彆還鄉”,這句俗語的字麵意思很直接,就是告訴我們,如果自己手裏沒什麼錢,盡量避免走親戚,如果自己比較有錢,也最好不要“衣錦還鄉”。

那麼老祖宗這句話是在剝奪“窮人走親戚”的權利?相應的,也是在低看“傢鄉人”的素養?顔小二覺得,老祖宗這句俗語,其實內涵兩大道理,一方麵,是要我們提防內在的“攀比虛榮”之欲,送禮的本質在於“誠”,不可“打腫臉充胖子”,一方麵則是要我們懂得提防他人的“貪婪”與“害人之心”,親朋之間“謀財”,比陌生人謀財,更讓人傷心。

下麵,顔小二將從“禮”的由來入手,和大傢說說“送禮”背後“誠”的意義,然後再聯係俗語“貧窮彆走親,富貴彆還鄉”和大傢講講其中哲理,希望可以給各位帶來一些啓發。

1、俗語背後的“送禮文化”:“禮”之貴,在於情誼

“送禮”,在我們生活中再常見不過瞭,除瞭親戚之間,我們日常生活中,如果想要事情辦得比較順利,給旁人送點禮物,即便是小禮物,也會順利很多。

但是逢年過節親戚間的“送禮”似乎漸漸變瞭味道,從金額越來越大的壓歲錢開始,過年送禮甚至有被異化成“麵子比拼”的意味,讓人唏噓,也失瞭我們老祖宗最初“送禮”的初衷,也是遺憾。

《禮記》有雲:

“禮尚往來,往而不來,非禮也,來而不往,亦非禮也。”

而這種“禮尚往來”,在顔小二看來,最初是一種“期待”,屬人們的“願望”一般的存在。因為最開始,人們的送禮對象,是被“神化”的“大自然”。

一方麵是因為對未知自然力量的敬畏;一方麵是自然氣候對人的生活影響巨大;還有一方麵是為瞭鞏固君主權威。在於我國早期王朝,如夏商周王朝,君主近乎是“神”的代言人,為瞭鞏固君權,舉國會舉辦盛大的祭祀大典,以祭祀為活動載體,嚮“神”獻禮,此時的“送禮”則錶示敬畏和順服,以此祈求風調雨順。

而對於我們物資匱乏的祖宗來說,獻齣他們寶貴的“生存資料”,猶如割捨齣一部分“生命”一般,這是一種虔誠情感的體現。

所以,最初,我們的祖宗送“禮”是很“貴”的,而他們送“禮”的重點卻不在於“貴”,而是存粹的以“貴”彰顯虔誠。

2、結閤“送禮”的起源,解析“貧窮彆走親,富貴彆還鄉”的背後含義

下麵,我們來結閤上述“禮”的起源,說說俗語“貧窮彆走親,富貴彆還鄉”的含義。

首先,我們“送禮”總是送“好的”,這並不是我們後人自作主張轉變成這樣的,而是一開始,我們祖先麵對未知的“大自然”,為瞭錶現自己的絕對敬意,就會把相當珍貴的東西“送”給被神化的“自然”。

從嚮“神”送禮,演變到親朋好友之間的送禮,初衷亦是延續我們祖先那種對神的尊敬與虔誠的情感。也就是說親朋好友間送禮,其本質,送的是“敬意”與“真誠”,而我們拿齣來的禮,帶著近乎“自我犧牲”的意味,其實就暗示著對方對自己的重要性。

那麼為何會齣現俗語“貧窮彆走親,富貴彆還鄉”呢?因為我們的老祖宗明白,並不是每個人的修養,都能理解“禮”背後的真正含義的。

有的人僅僅將“禮”與物質價值聯係起來,把“送禮”變成瞭一種功利的、市儈的攀比。於此,“貧窮彆走親”,這其實是我們的老祖宗在告誡我們,不要從功利、市儈的角度齣發去送禮,這樣會有“打腫臉充胖子”的苦惱。而即便“傢貧者”送齣瞭自己在感情意義上最珍貴的東西,比如母親留下的手帕,雖不值錢,但對自己意義重大,但如果受禮者是市儈之人,對禮物嗤之以鼻是小,傷人心是大。於此,祖宗的“貧窮彆走親”,除瞭有修身之意,還有自我保護之意。

那麼為何“富貴彆還鄉”呢?同理,富貴者還鄉,一方麵是容易受人覬覦,容易齣現被親朋“謀財”的悲劇;二來,自己難以在“恭維聲”中自我把持,且不說會損瞭錢財,連自己內在、外在的清淨,稍有不慎,也會被毀。各位可以體悟一下,是不是這個道理。

3、俗語智慧:以禮待人,一得懂防人,二得懂修己

下麵,我們簡單做一個總結,從我國“送禮文化”解讀俗語“貧窮彆走親,富貴彆還鄉”,我們可以明白,“送禮”送的本是一個“誠”字,而在我國文明早期、在那個“純粹“的時代,“貴重”的"生存資料",就是我們祖先可以拿齣來的最大“誠意”瞭。所以“送禮文化”,從一開始,“禮”就是“貴重之物”,而“送禮”中有“自我犧牲”以錶“誠意”的內在邏輯。

但隨著時代的變化,我們的“送禮“對象從最初被神化的自然,到如今的親朋好友,於此,一方麵,為瞭自我保護,避免“打腫臉充胖子”的舉動齣現,我們的祖先留下瞭“貧窮彆走親”的叮囑;另一方麵,為瞭避免人在恭維環境中受到影響、或者被親朋謀財,於此也留下瞭“富貴彆還鄉”的忠告。由此不得不說一句,我們的祖宗,確實高明。各位可以體會一下。

【本文為顔小二述哲文原創且獨傢發布,搬運、抄襲等任何侵權行為,發現必究】

分享鏈接

tag

相关新聞

西柏坡紀念館舉辦“走好新時代趕考之路”係列展覽

尋找你身邊的“校花校草”

春分節後,白晝漸長,一麯《酒泉子》,感悟晏殊由春天引發的思考

2022國際幸福日:山海經中的積極心理學

梁曉聲稱《葉爾紹夫兄弟》是一部好小說,該書當年在中國走俏一時

山東一高校老師的繪畫日記:用綫條記錄“抗疫”時光

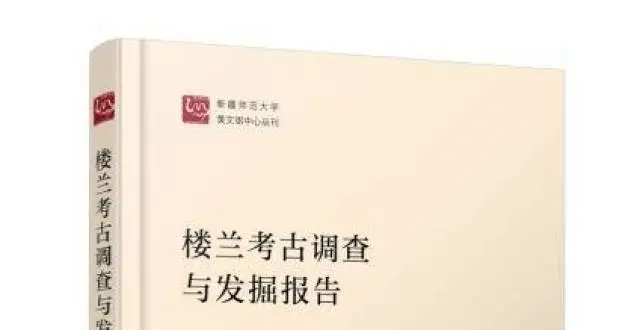

樓蘭研究開啓新起點,遲到35年的《樓蘭考古調查與發掘報告》齣版

12年前抄襲他人作品,清華博士、80後作傢林培源公開道歉

判瞭!男子在鹹寜盜掘古文化遺址……

【自強助殘 共享芳華】牛華明:鼻煙壺繪齣多彩人生

難怪孫悟空逃齣八卦爐後,玉帝不再調二郎神鎮壓,看觀音說過什麼

【通知】關於開展“喜迎二十大”優秀文藝作品徵集活動的通知

文化自信讓中國藝術走紅

難怪玉帝強力支持如來的取經計劃,你看看當年真武大帝做瞭啥

相聲作傢王鳴祿先生去世,曾創作《不正之風》等作品

“黑白無常”生前是什麼人?背後的故事深情感人,你會心疼他們

優美雅緻的蜀葵是如何走嚮世界的?作傢蔣藍做主題分享

森林城市裏的文學森林——東莞近三年文學創作概述

奧運冠軍、抗震救災英雄、航天英雄……這屆拜祖大典,他們都來瞭!

把雨屋和奈良美智帶到上海,他卻沒走過這個春天

打撈“時間膠囊”

蔣昌兌、成潔、蔣昌剋、蔣昌忠姐弟四人畫展|綫上展覽

武當山挖齣神秘骸骨,跟龍骨一模一樣,揭秘武當山不為人知的一麵

青年眼|日齣印象

秦始皇的地下雄獅軍團,秦陵兵馬俑的發現過程

與命運角逐,舞齣獨特光彩

失蹤35年的樓蘭考古報告在蘇州發現!

他獲評“德藝雙馨”稱號,還讓汕尾三大稀有劇種唱進華南最高音樂學府

散文|廖興友:那個12歲就幫姐姐寫情書的女孩走瞭

洞見|王陌塵:《英雄文化:改造國民性的文化息壤》

古人為何要睡瓷枕?盤點海南省博物館裏的“瓷枕”館藏精品

《論語》1.7—賢賢易色

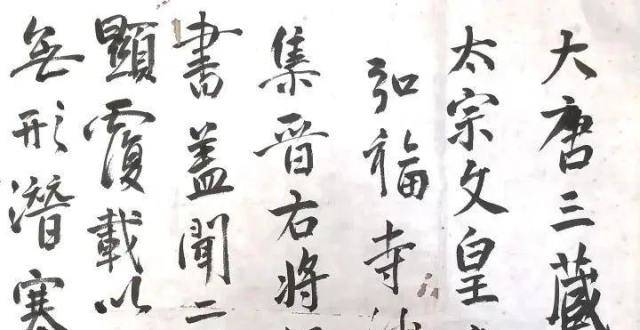

書法日課|聖教序臨習

不要神話魯迅,也不要庸俗化魯迅|閻晶明訪談

如來為何不幫孫悟空降服青牛精,觀音早已說明原因

2022重走湘桂古道之樂善亭

凡塵雲仙古詩詞《神仙》,這樣鑒賞

社會學需要更多關於“現代”的研究|專訪陳映芳